文|真探Alphaseeker 何婧

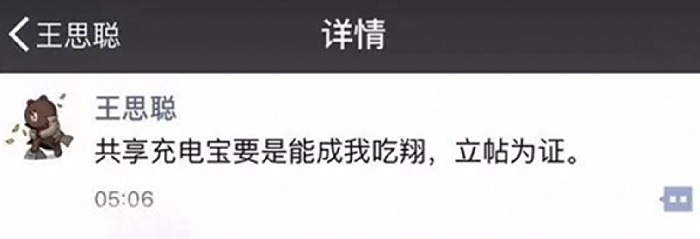

早在共享充電寶這門生意萌芽的時候,原國民老公王思聰曾放出狠話斷言其商業模式不可能成功。

他的這番話在去年被“推翻”——怪獸充電登陸美股、小電科技沖刺上市、搜電街電合并為“竹芒科技”,似乎行業進入到了動態平衡。

但到了今年,王思聰的判斷又成了“箴言”:在用戶端,“共享充電寶漲價”的相關話題曾多次沖上熱搜,從2015年到現在,共享充電寶價格已經從1元/小時漲到3、4元/小時,在景區甚至達到10元/小時。好借難還、價格刺客等痛點越發明顯;在資本端,一級市場已經沒有繼續對這一賽道進行大投入,二級市場則用腳投票,“共享充電第一股”怪獸充電股價一路向下,現股價已跌破1美元。

怪獸充電股價走勢

看上去“暴利”“一本萬利”的共享充電寶生意遠沒有想象中輕松。

近日,怪獸充電發布2022年第二季度財報,二季度總營收為6.905億元(約1.031億美元),同比下滑29%;凈虧損1.845億元(約合2760萬美元),而去年同期凈利潤為820萬元;調整后凈虧損為1.775億元(2650萬美元)。而截止今年6月30日,怪獸充電的現金和現金等價物也從2021年底的13億元降至8.9億元。

共享充電寶越來越貴,背后公司卻越來越窮,這不禁讓我們發問:錢都去哪兒了呢?

銷售和營銷費用高企

財報顯示,2022年第二季度怪獸充電的運營虧損為1.91億元,而去年同期的運營收入為1880萬元。僅僅一年時間,跌幅達到兩億多元。財報將原因歸結為,受疫情影響,一般離線步行流量大幅下降。

“疫情雖然直接給運營端帶來了壓力,但長期看來,并不會影響用戶對于共享充電服務的剛性需求。”怪獸充電CEO蔡光淵依然保持著樂觀。

但共享充電的問題似乎并不是用戶的需求是否剛性,而是銷售和營銷費用增速要高于營收增速。

第二季度怪獸充電的銷售和營銷費用為6.649億元,而其整個季度的營收才6.9億元,銷售和營銷費用占總營收的比重高達96.2%。這一數字在2019、2020、2021年分別是67%、76%和83%,可以說是節節攀升。

過去,互聯網流行一套先燒錢擴規模,形成壟斷之后再漲價提高單用戶貢獻額的運作邏輯,美其名曰“網絡效應”。但越來越多的案例證明這種網絡效應很難在某一垂直行業形成,且一旦有新的資本玩家入場,此前建立起來的規模護城河,非常容易崩塌,共享單車已是前車之鑒。

此前頭部企業都陸續盈利的情況下,共享充電寶又陷入虧損,這何嘗不是“悲劇重演”?

代理模式雙刃劍

雖然相比于共享單車,共享充電寶可以用“代理模式”走向輕資產、快擴張,但代理模式是一把雙刃劍,副作用也會逐漸出現。

目前共享充電寶的直營模式是建立自有的地推團隊,直接與負責區域內的商家聯系,鋪設設備。通常需要向POI的商家支付激勵費用,包括入場費和傭金費用;代理模式則是由代理商負責在本地與商家聯系,鋪設機柜,品牌只需要提供設備和業務支持。

對企業來說,盡管可以獲得全部收入,但直營模式比較重,對企業的現金流是個考驗,并且需要支付給地點合作伙伴高額的入場費和獎勵費;代理模式風險相對小一些,但也要分給代理商高額的傭金。

現在市面上大多品牌都會選擇兩種模式相融合,可以根據實時情況作出調整,比如一般在較分散的城市或者縣級區域中更傾向于代理模式。怪獸則看上去越來越喜歡代理模式——2020年,怪獸充電的代理點位占比為38.9%,今年二季度其代理點位占比為43.2%。二季度新增的1800個POI中,有超70%來源于代理商開發。

從管理層的表態中也可以看到倚重代理模式的信號。怪獸充電COO徐培峰表示,“隨著越來越多優質的渠道伙伴的加入,我們可以更高效地簽下新的合作商戶,推動點位數量、城市覆蓋率快速提升。而這種提升可以形成網絡效應,讓我們在獲取新的渠道伙伴時更具競爭力,形成良性循環。”怪獸充電CFO辛怡則表示:“我們在持續地優化預付費、進場費等費用支出,大力發展渠道模式,同時提升資產效率。”

就像其他行業的代理模式一樣,雖然能把“臟活累活”都甩出去,但付出的代價也是巨大的。一方面是分給代理商的利益,另一方面則是對于服務的“失控”。據電商在線等報道,代理模式下,共享充電寶價格、計費方式,商戶都可自己設置,這也就難怪出現天價充電寶了。

共享經濟剛誕生的時候,充滿著“便利”“人性化”的高尚感,轉眼間卻紛紛淪為價格刺客、服務洼地。變化到底是什么時候開始的呢?或者說一切饋贈早已在暗中標好了價格。