文|動脈網

睡眠問題并非現代人的專利,古人同樣也會為睡眠所困擾,并在流傳至今的古籍中得以體現。比如,長期為睡眠問題所困擾的杜甫就留下了“自經喪亂少睡眠,長夜沾濕何由徹”的名句。有好事者曾經統計,杜甫有關睡眠障礙的詩約有110首之多,包括難以入睡、易醒、早醒、夢后難眠、徹夜不眠、長期失眠等各種現象。

為了解決這些睡眠問題,人類下了不少的功夫。盡管如此,睡眠問題并沒有得到解決,反而呈現出愈發嚴重的態勢。好消息是,隨著睡眠問題根源的“解碼”,腦科學和數字療法或許能成為對抗睡眠障礙的新武器。

2020年后臨床數量超此前14年總和,睡眠健康正廣受關注

近年來,人們作息時間的延遲、生活工作節奏的加快、壓力的加大等因素,導致睡眠問題已日益成為影響人們精神健康的重要問題之一。根據《2022中國國民健康睡眠白皮書》的調查,有近四分之三的受訪者表示一周有1-2天存在睡眠困擾,每周至少有3天出現睡眠障礙的受訪者則達到了12的比例。其中,“入睡難”是最常見的問題,受訪人群有三成難以入睡,“易醒”和“失眠”則是僅次于“入睡難”的睡眠問題。

新冠疫情的持續則進一步加重了本已日趨嚴重的睡眠問題。根據統計,數億人出現了失眠障礙問題,他們中的一部分最終成為了新增超過7000萬抑郁癥患者和9000萬焦慮癥患者中的一員。

日益嚴重的睡眠問題對人們的學習生活造成了越來越大的影響,國內對睡眠質量與睡眠健康的關注愈發增強。睡眠監測是第一步,以云睿智能、臻絡科技、柔靈科技和DARMA為代表的基于物聯網技術的睡眠監測賽道因此得到了廣泛的關注。

治療和緩解則是下一步。比如,學名為呼吸暫停綜合征的“打鼾”在相當長的時間內在國內從來未被引起重視。但近年來,越來越多的“打鼾”患者及家屬開始重視這種隱藏疾病,并帶動了家用呼吸機市場的快速增長。

這使得國內睡眠經濟處于快速增長的趨勢。iMedia Research(艾媒咨詢)的數據顯示,2016-2020年間,國內睡眠經濟的市場規模已從2616.3億元增長至3778.6億元,增長44.42%。預測2030年市場規模有望突破萬億元。

睡眠相關的企業也在近來迎來一波小高潮:6月,慕思健康睡眠股份有限公司在深交所上市;8月,成都趣睡科技股份有限公司也在深交所上市。更引人矚目的是,兩家企業在上市當天股價均實現暴漲——前者1小時內大漲44%觸及漲停線;后者上市當日盤中一度暴漲217%,觸發兩次臨停,當天收盤大漲171%。

相對而言,我國在對睡眠障礙研究上落后先進國家和地區。我國的睡眠研究始于20世紀50年代,且長時間未有進展。隨著經濟水平的發展和健康意識的增加,我國近年來在睡眠健康上的投入飛速增長。

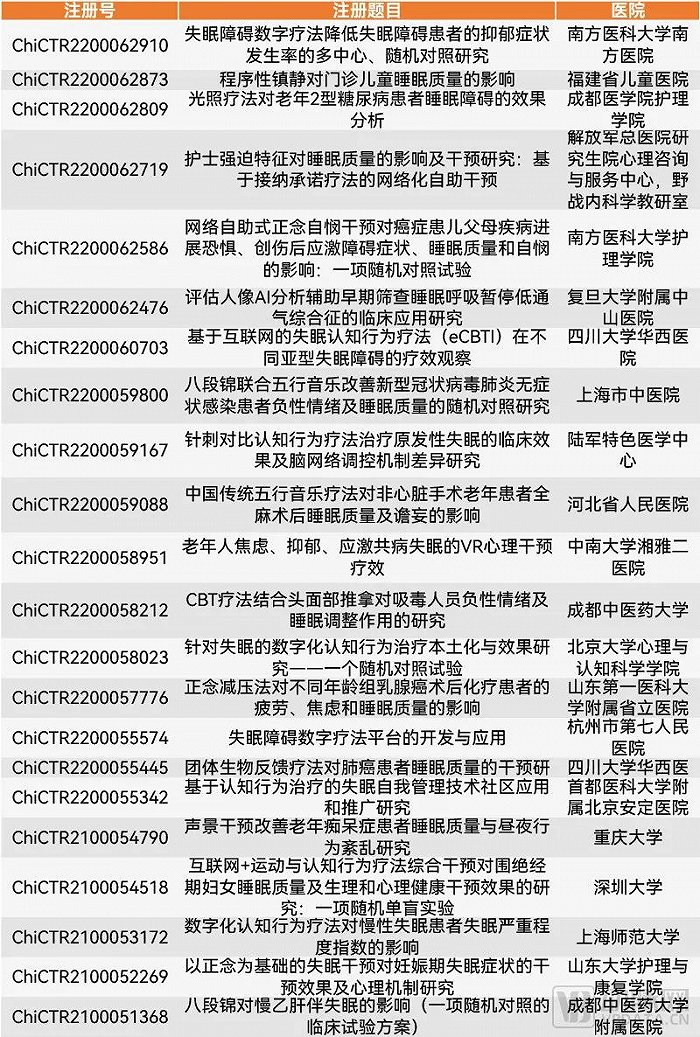

以睡眠相關的臨床試驗為例,動脈網在中國臨床試驗注冊中心官網上以“睡眠”和“失眠”為關鍵詞進行了統計,發現共計843個臨床試驗。其中,僅僅在2020年之后開展的臨床試驗多達519個,占據了六成之多,甚至超越了從2006-2019年的總和!

睡眠健康的關注度可想而知。

睡眠障礙是慢病,及時干預尤為重要

鮮為人知的是,睡眠障礙其實是一種慢性疾病。1975年,睡眠障礙首次被納入國際疾病分類ICD-9,正式成為了一種疾病。1990年,美國睡眠學會、歐洲睡眠研究學會、日本睡眠研究學會和拉丁美洲睡眠學會合作制定了國際睡眠障礙分類(ICSD,International Classification of Sleep Disorders),目前已經更新到第三版,將睡眠障礙分為7類。這些研究成果也被引入到ICD-11中。

當然,短期的睡眠問題并不屬于疾病。速眠聯合創始人林駿超表示,以失眠為例,只有超過3個月以上且每周發作三次以上的失眠才會被定義為慢性失眠;低于3個月的急性失眠,則往往都是一些應激事件導致。如果患者能及時調整,癥狀往往會自然痊愈。

“不過,急性失眠也需要非常注意。如果調整起來有難度,就需要盡快就醫或者尋找專業機構來處理,防止急性失眠轉變成慢性失眠。”他補充道。

林駿超進一步介紹道:“隨著國家經濟的發展,國人逐步意識到睡眠的重要性,愿意投入更多的資金和精力來采購優質寢具或調整臥室環境,從而改善自己的睡眠。但大家也逐步意識到,一些睡眠障礙是更換寢具、改善環境無法解決的。然而,對于睡眠障礙的治療,絕大部分人只知道藥物治療。不少人礙于對精神藥物的恐懼和病恥感往往會放棄就醫,讓其演變為睡眠障礙。這是一個非常令人惋惜的現象。”

根據統計,超過三分之一的成年人都經歷過短期或長期失眠困擾。大約40%的情況下,失眠會發展成更加慢性和持久的狀況,長期危害患者的生活和健康。

數藥智能CEO李文玉表示,睡眠結構紊亂或睡眠障礙與易怒和情緒波動有關:“對睡眠時間少于5小時的人群調查發現,受試者的情緒障礙逐漸增加,負面情緒不斷放大,且攻擊性和自殺行為的幾率顯著提高。這將會導致抑郁癥、自閉癥和其他各類精神疾病發生的概率顯著升高。”

睡眠障礙還會導致患者的注意力和警覺性受損。“當人為抑制慢波睡眠期間的大腦節律活動后,記憶力會顯著下降,新記憶的形成能力明顯被削弱,并損害已經保留的記憶。這將使老年癡呆發病的風險顯著增加。”他補充道。

“以慢性失眠為代表的睡眠障礙本質上就是一種慢病!絲毫不夸張地說,它還是一系列慢病的根源。” 他總結道。

一個相當無奈的現實是,睡眠問題從古至今從未得到根治,或許在未來也很難。這是因為影響睡眠的因素非常之多,造成睡眠障礙原因的假說至今尚未有定論。

隨著腦科學的發展,新的研究已經有了進展,證實大腦在睡眠時是極度活躍且極度復雜的。此外,整個過程還包括許多神經遞質和神經調質的參與。

睡眠周期也在電生理技術的支撐下得到了揭示——根據睡眠時期腦電活動和身體行為的差異,可將整個睡眠時期分為快速眼動睡眠(REM,Rapid Eye Movement)和非快速眼動睡眠(NREM,Non-Rapid Eye Movement)。后者又進一步分為3個或4個不同的階段(N1、N2和N3),與睡眠的深度密切相關。

知名睡眠學者亞瑟 斯皮爾曼教授(Arthur J. Spielman)經過長期研究提出了失眠形成的歷程的3P模型,成為了很多睡眠障礙療法的理論基礎。

模型提出影響失眠的主要因素分為易感因素(個體容易失眠的個人特質)、誘發因素(誘發失眠突發的刺激源)和維持因素(導致失眠維持的因素)。這三個因素共同影響著人們的睡眠,三者疊加一旦突破閾值,那就會造成失眠。

為了解決睡眠障礙,人們使用了各種方法。首先是改善睡眠環境,包括床墊、枕頭、眼罩、耳塞等寢具為主的基礎睡眠產品就屬于這一范疇。不過,這對于已經演變為慢性睡眠障礙的患者來說用處不大。

趣安科技CEO劉宇介紹說,超過70%的睡眠障礙其實與心理因素有關。焦慮和興奮的產生會錯過或者打亂睡眠的生理和心理節奏。

“造成這種現象的原因之一當代信息化社會生活節奏的加速讓我們無所適從。在互聯網社交工具誕生之前,信息的傳遞速度有限,我們每天所接收到的內容都是有限的。這些工具如今已經高度發展和普及,雖然方便了生活和工作,但每個人每天接收的信息和需要應對的精力大幅增加,經常導致我們晚上也需要應對。這將產生更多的不確定性。”他補充道。

近幾十年來,針對各種睡眠障礙治療的藥物被引入市場。這些藥物都對睡眠障礙有一定的治療作用,但也產生了明顯的副作用,包括白天過度嗜睡、對藥物的耐受性差、認知障礙、依賴和難以戒斷。同時,這些藥物往往也應用于精神類疾病,為普通人群所排斥。

相對安全的是褪黑激素藥物,因為有較高的安全性和較好的臨床表現,其在近年來大行其道,但仍然不可避免其長期依賴性。

動脈網在中國臨床試驗注冊中心的粗略統計發現,包括數字療法在內,越來越多的非藥物睡眠障礙療法開始受到廣泛關注。

舉例來說,在2020年之后開展的睡眠障礙臨床試驗中,有46項采用了非藥物治療方式,包括聲光刺激、認知行為及運動等。其中,光2022年1-8月就有17項臨床試驗,比2021年(14)和2020年(15)全年的臨床試驗還多。

部分非藥物治療睡眠障礙臨床試驗(2020.1-2022.8)(數據來自中國臨床試驗注冊中心官網,動脈網制圖)

這幾類數字療法正在探索,或能解決睡眠障礙核心問題

數字療法和腦科學的結合產生的非藥物睡眠障礙療法,大體可以分為認知行為療法(CBT-I)、慢波睡眠和聲光刺激等幾類。目前,已有大批數字療法企業開始涉足其中,并將其應用在臨床。

認知行為療法

CBT-I作為針對睡眠障礙的認知行為療法,通過改變不良生活行為及睡眠習慣等多方面因素,進而改善失眠。相對于藥物治療來說,CBT-I是更安全、更健康、更具普適性的失眠療法,是針對失眠最有效的非藥物治療方法之一。從歐美地區近二三十年的研究成果來看,如果患者積極配合,其有效率可以達到80%左右,是一種相當成熟的非藥物療法。

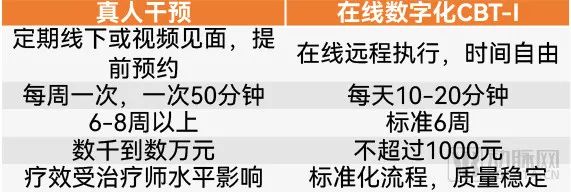

不過,由于國內睡眠治療起步較晚,極度缺乏的專業治療人員和巨大的需求不匹配,傳統的線下CBT-I要在國內推廣并不現實。數字療法的出現則為CBT-I的推廣提供了一個機會。目前,不少數字療法企業正在探索CBT-I睡眠數字療法。

傳統CBT-I與在線數字化CBT-I的主要區別

芝蘭健康的好睡眠365是一款針對中國廣大失眠人群而研發的專業CBT-I數字療法。其在CBT-I的原理上,加入認知重構上的訓練,通過國內頂級專家結合大量臨床診療經驗制作的訓練課程,將數字療法本土化,更適合中國睡眠障礙人群。

醫生可通過該療法為患者提供科學專業的睡眠檢測、睡眠改善訓練、在線咨詢和重度失眠患者藥物指導等功能服務,使患者可以在專業精神科醫生的全程指導下,通過失眠認知行為療法(CBT-I)顯著改善睡眠障礙。

根據芝蘭健康公布的研究結果,通過4-8周的康復訓練指導后,80%以上的失眠人群會有明顯的睡眠改善效果;此外,使用好睡眠365的患者脫落率僅有8%,明顯低于傳統CBT-I約43%的脫落率。

基于好睡眠365的核心優勢,芝蘭健康還通過CDMO業務合作孵化了輕量化、智能化和精準化的CBT-I療法——小海眠小程序,并將其與華為運動健康生態團隊聯合,通過將小海眠小程序與華為WATCH FIT 2智能手表結合,打造出數字助眠解決方案。這也是國內CBT-I與主流可穿戴設備生態的首次跨界合作。

基于CBT-I的小海眠小程序(圖片由芝蘭健康提供)

在方案中,智能手表可以采集、記錄和分析用戶完整的睡眠數據,及時傳輸至小海眠小程序,經用戶確認后可作為CBT-I的關鍵依據,最終為用戶提供個性化、數字化、科學有效的睡眠干預方案。通過智能監測+科學訓練的軟硬件結合形式,睡眠障礙人群提供了新選擇。

除了芝蘭健康,速眠、正岸科技和望里科技等數字療法企業也在CBT-I上進行不斷的探索,并取得了不錯的成果。比如,速眠就和四川大學華西醫院、北醫六院等各大三甲醫院開展真實世界研究,并為冬奧會心理健康平臺提供CBT-I服務;望里則承擔了入選了“十四五”國家重點研發計劃,由南方醫科大學牽頭 “常見多發病防治研究”中失眠障礙的非藥物干預治療手段的研發內容。

慢波睡眠

速眠是國內睡眠數字健康領域的知名解決方案商,曾為華為、招商銀行、平安集團等知名企業機構提供專業的睡眠管理服務。

2020年,速眠與中國科學院深圳先進技術研究院成立“數字睡眠與腦科學聯合實驗室”,致力于睡眠障礙的非藥物解決方案。用于慢性輕中度失眠癥輔助治療的脈沖磁治療系統便是首款針對失眠障礙的集實時監測、動態干預的設備,并已獲得二類醫療器械注冊證。

這一動磁場治療設備由脈沖磁場發生器、APP和監測儀等組成,彼此以藍牙方式相連。其工作原理是通過脈沖磁場發生器產生、放大與調制電信號,經能量轉換裝置輸出特定模式(pattern)的脈沖磁場。

速眠脈沖磁治療系統(圖片由速眠提供)

這種特定模式的磁場可以增強作為腦內主要抑制性神經遞質、具有鎮靜安神作用的γ-氨基丁酸以及睡眠相關物質的釋放,減弱大腦皮層的興奮程度,促進睡眠啟動,提高大腦睡眠-覺醒的平衡能力,進而減少對藥物的依賴。

就原理而言,磁脈沖技術代表的慢波睡眠治療方式已有多年歷史,早已被證實具有有效、無痛、無創傷的特點,在臨床中具有較大的價值。在此基礎上,速眠還將其與數字療法結合,以慢病的形式對睡眠障礙進行管理。

這些管理內容包括基于監測儀的睡眠數據、量表與問卷的評估結果、睡眠日記等,生成睡眠報告,提供專家建議、個性化治療方案。同時,睡眠百科可幫助患者科學地認識睡眠,掌握改善睡眠質量的方法。此外,app還提供7×24小時人工服務,在線解答患者問題。

這一解決方案具有系統化、智能化和個性化的特點,不僅可以針對不同狀態選擇最佳工作模式,也具有根據睡眠狀態、頭部是否在枕頭位置等條件自動啟動和關閉的功能。

在速眠與暨南大學附屬第一醫院、廣州醫科大學附屬第三醫院和深圳市康寧醫院合作開展的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗中,這一療法體現出對睡眠障礙很好的效果:試驗組平均可縮短睡眠潛伏期20分鐘,減少入睡后覺醒時間10分鐘,延長實際睡眠時間達50分鐘,換算提高睡眠效率8.6%。

聲光刺激

不少人都有這樣的經驗,如果一時睡不著,戴上耳機聆聽一段音樂或是白噪音就能很快平靜并入睡。這并非沒有科學原理。臨床研究表明,以特定音樂和白噪音為主的聲音療法對睡眠障礙患者具有顯著的干預作用,能明顯減輕患者的焦慮狀態,釋放壓力并放松身體,提升患者的睡眠質量。

數藥智能的數眠數字療法就是聲音療法的代表。數眠產品將數字療法和音樂助眠干預療法結合,根據人工智能算法識別特征腦電節律和波形,精準地識別睡眠不同階段并自動播放助眠音樂,音樂可以通過舒緩自主神經系統從而有助于患者放松身心,盡快進入睡眠。

數眠數字療法主要包括硬件、核心算法和軟件三個部分:硬件主要起到實時檢測睡眠時期腦電波的作用;核心算法依據實時的睡眠特征腦電活動,自適應進行睡眠分期計算并自動選用合適的助眠音樂或白噪音;軟件端則可同步顯示檢測到的睡眠腦電,評估睡眠治療并分析睡眠問題。

這其中,硬件部分可以實時對腦電波進行監測,通過腦波監測將睡眠劃分為助眠模式、呵護睡眠和智能喚醒三個階段,并根據不同睡眠階段的需求匹配相應的輔助睡眠手段。

在助眠模式,核心算法根據檢測數據分析腦波,結合用戶屬性和大量的睡眠數據智能選擇多種音軌。隨著睡眠程度加深,療法進入呵護睡眠階段,會實時調節音量,并在該階段播放粉紅噪音,其穩定而又單調的頻率能對腦電波起到放緩和調節作用。智能喚醒則是通過腦電波監測,待用戶處于淺睡眠階段時予以喚醒,從而更接近自然醒來的狀態。

數眠的開發目前進展順利,硬件端和智能算法分期已經取得極大的進展。據數藥智能介紹,整個療法正同步開展臨床試驗,從硬件監測和數據上都確定其對睡眠干預具備治療的效果,臨床效果值得期待。

趣安科技的筑眠Q1智能睡眠儀則創新性地引入了VR技術,通過聽覺、視覺和心理學的復合刺激改善睡眠。其硬件采用裸重僅100克的超輕VR頭顯,人體工程學設計的眼罩可以將頭顯重量均勻分布在面部,同時可以支持用戶在床上左右120°側躺使用。

同時,方案還內置腦機接口,集成了AI算法識別、生物數據采集等人工智能技術,能夠以毫秒級精度采集用戶數據,可基于用戶單次、周期性使用狀態數據進行體征數據學習、設備服務調整、服務方案調整。

基于VR的原理,方案可以從視覺和聽覺兩方面進行直接刺激。視覺上通過590-790nm紅橙光模擬自然光,促進褪黑素分泌。同時,療法通過畫面引導視覺運動,通過影像、色彩及明暗變化促進注意力集中,逐步感受視覺疲勞。聽覺方面則與聲音療法類似,通過舒緩的音樂或白噪聲幫助入眠。

在此基礎上,趣安還在產品底層邏輯上進行突破,將心理學方案融入到視覺和聽覺刺激中,利用專業心理治療方案提供導語式服務,可大幅提升放松、減壓、入睡的效果。根據統計,筑眠用戶的平均入睡時間僅為10分40秒。

目前,這一方案已落地唐都醫院、944醫院等院內專科科室,并正與空軍軍醫大學和唐都醫院聯合開展臨床試驗,預計可在2023年獲得二類醫療器械注冊證。值得一提的是,趣安也在探索與傳統睡眠家居進行契合,并已與部分傳統家居品牌達成合作意向。

睡眠數字療法是嚴肅醫學,臨床效果是關鍵

有意思的是,在我們與普通用戶的交流中發現,睡眠健康產品的屬性究竟如何界定一直是個難題所在。它具有鮮明的2C消費產品特性,具有各種各樣的市場推廣。不過,一些產品在宣傳上的夸大往往導致用戶的不信任情緒,不少人對睡眠健康產品的效果持懷疑態度。在動脈網以往的溝通中,就有投資人認為睡眠數字療法更多是幫助用戶緩解緊張和焦慮的情緒,治療的作用不明顯。

為了回應相應的質疑,進行全面的臨床試驗,進而拿到具有嚴肅醫療屬性的醫療器械注冊證顯然是頗為必要的一步。然而,這將意味著相關產品需要遵守法規,無法進行市場推廣。

早在2018年,知名的降噪耳機品牌BOSE就推出了一款名為Sleepbuds的遮噪耳塞。這款耳塞通過與app聯動播放助眠白噪音來抵消特定的噪音,輔以可以長時間佩戴的舒適設計,從而創造出一個安靜的環境幫助入眠。

雖然功能解釋及初衷不太一致,但其工作原理實際上與聲音睡眠療法并無區別。不夸張地說,只要BOSE希望,這款產品稍作修改后拿到醫療器械注冊并無太大難度。不過,這樣的事情并沒有發生——即使BOSE在發布這款產品之前就成立了專門的醫療健康部門BOSE Health。

一方面,這款產品的初衷的確不是為醫療所用。但另外一方面,BOSE顯然也不希望嚴格的法規監管禁錮了其所擅長的市場推廣。一年后,這款產品并沒有得到預期中的市場反響,進而停產。

那么,數字療法行業內是如何看待這一問題的呢?

速眠聯合創始人林駿超認為,睡眠健康產品的井噴式涌現將使得競爭日趨白熱化,加上消費觀念不斷理性化,醫療屬性將逐漸成為產品的必備屬性。這將快速建立患者的信任感,拉大與其它非醫療屬性產品的距離,進而減輕患者做出購買決策的負擔。

“從技術研發、產品設計和生產,以及產品有效性測試等等角度上說,醫療屬性是最高的標準。為了堅守嚴肅醫療的本質,我們往往要比同行及大量消費級健康類產品付出更多的時間和金錢。但是,也恰恰是因為這個性價比最不高的辦法,讓真正屬于嚴肅醫療的數字療法能有機會脫穎而出。”他補充道。

數藥智能CEO李文玉表達了類似的觀點。他表示市面上有關幫助和改善睡眠的產品根據使用環境和其屬性可以分為醫療類和非醫療類。因為睡眠市場的廣泛性,加上市場監管難以面面俱到,非醫療類助眠產品從使用的安全和效果上來說往往良莠不齊,造成了消費者在挑選真正有助于改善自身境遇的產品時無法正確選擇的情況。

相比之下,醫療類產品需要經過嚴格的有效性和安全性測試,符合規范要求才能獲得注冊認證。這將可以引導用戶能夠正確的找到自身睡眠障礙的原因,從而對癥下藥。

“睡眠障礙本身就涉及到很多疾病的成因,毫無疑問是一種慢性疾病。因此,從檢測分析、到失眠問題本身的解決都是一個科學和嚴謹的行為。治療睡眠障礙的產品也應該確保自身的醫療屬性,方便用戶的選擇。同時,我們也應該抵制一些虛假和夸大的產品,幫助行業良性發展。”李文玉介紹道。

趣安科技CEO劉宇同樣認為醫療屬性非常重要:“醫療屬性對睡眠健康產品來說是有加成的,這也是我們去做臨床并申請醫療器械審批的原因。睡眠是一個人體復雜系統工程中的一部分,需要有更加垂直和專業的研究以及應對市場的可應用服務。以循證醫學為底層,以科技化產品實現服務是未來市場發展及格局演變的變量和推手。”

顯然,睡眠健康數字療法行業對于醫療屬性更為青睞。無論是臨床試驗,還是醫療器械審批上都在實打實地進行推進,這無疑是個好消息。

寫在最后

不難發現,無論是國民意識還是專業醫療,對睡眠重視程度會越來越高。同時,隨著腦科學+數字療法的引入,睡眠健康正在從經驗時代進入到全面數字化、精準化、個性化的時代。

更精準地識別睡眠障礙,為之匹配合適的干預手段,加上個性化的調整,或將成為睡眠障礙治療的未來趨勢。一旦臨床試驗效果卓著,這些面向未來的睡眠數字療法或將顛覆萬億睡眠健康市場。

或許,做個好夢,未來將不再是夢。

參考資料

師樂、陸林,《中華精神科雜志》2017年2月第50卷第1期:《我國睡眠醫學的現狀和展望》

孟令偉、劉暉,中國銀河證券研究院:《助眠需求日益增長,睡眠經濟市場廣闊》

中國睡眠研究會、慕思寢具,《2022中國國民健康睡眠白皮書》