文|FBIF食品飲料創新 Nana

編輯|Yanyan

可口可樂在日本“10年以來增長速度最快”[1]的新品,出現了。

據日經BP社報道,可口可樂日本公司的“Yakan no Mugicha”(壺煮大麥茶)上市不到一年,累計出貨量突破了3億(按650ml規格折算)。

這款壺煮大麥茶在去年4月推出,據介紹,產品通過高溫釀造添加大麥提取物,具有在水壺中煮沸的大麥茶香氣和清爽的余味。

壺煮大麥茶出貨量破3億瓶;圖片來源:Yakan no Mugicha

日本的瓶裝植物茶起步早,大麥茶這個細分品類也已經非常成熟,市場競爭格局一向咬合得緊密,其中伊藤園、達亦多、麒麟等,不少都是耳熟能詳的品牌。可口可樂日本是怎么在這個傳統市場里做出新意的?

這款壺煮大麥茶的成功,也讓我們想起國內一款無糖植物茶——元氣森林纖茶,其首款玉米須茶曾連續八周占據天貓無糖茶飲銷售榜榜首,目前仍是元氣森林官方旗艦店里銷量第二的品類。

大麥茶、玉米須茶早在中國古代醫學中就有記載,對國內消費者來說也并不陌生。但這類植物茶的飲用形態老舊,不少消費者談起大麥茶,都表示“不就是在飯店喝的那種壺泡茶嗎?”

借著可口可樂壺煮大麥茶的大受歡迎,我們想探討,無糖植物茶為何先在日韓風靡?在中國市場未來有可能朝著哪些方向發展,品牌該如何更新消費者對這一品類的老舊認知,又會在過程中面臨哪些難題?

01 壺煮大麥茶,何以成為“10年來增長最快新品”?

在壺煮大麥茶之前,可口可樂日本已經擁有了復合茶品牌“爽健美茶”,其中有一款大麥茶。

爽健美茶基礎款、大麥茶;圖片來源:可口可樂日本

壺煮大麥茶推出時被認為是可口可樂日本“全面進軍大麥茶市場”的標志,可口可樂日本市場部經理Hitomi Takei曾在接受采訪表示,這是可以被所有年齡段人群飲用的產品。

可口可樂首先對大麥茶進行了賣點的差異化——“壺煮”,旨在突出這是傳統壺煮的正宗大麥茶的味道。

“壺煮”為其主要賣點;圖片來源:可口可樂日本

原料采用傳統砂烤和熱風烤兩種烘焙方式,以實現兼具大麥茶的“香氣”和“甜味”。此外,可口可樂還用大麥提取物增加大麥茶的風味和香氣的深度。

可口可樂表示,網絡中對“水壺大麥茶”的好評很多都集中在“味道”,比如“清爽易飲”“大麥的味道和香氣很香”等。

在獲得銷量上的成功之后,可口可樂還在加碼,不僅為壺煮大麥茶換上新包裝,還配合開展一系列TVC、社交媒體投放,進一步加深品牌感。

左為舊包裝,右為新包裝;圖片來源:可口可樂日本

這款大麥茶面向的消費群主要是20-40歲群體,從600ml到2L,共有五種不同瓶裝規格可選擇,可以適用于職場、家庭等不同場景。

從產品包裝上看,茶壺是其標志性形象。新包裝放大了舊版的“茶壺”圖案,并挪到瓶身正面,更鮮明地展示產品的“壺煮”賣點,以更簡單的方式體現水壺中煮沸的正宗大麥茶的味道。

此外,產品以藍、白兩色為主的清爽包裝風格,給消費者留下了鮮明記憶點。這種結合淺藍色、亞麻質地的門簾底色,靈感來源于傳統日式商店里常見的門店裝飾,從而喚起消費者對日本古代的高級感和精致做工的認知。

從飲用場景上看,可口可樂通過在不同季節場景化營銷,拓寬了壺煮大麥茶的日常飲用場景。

在夏季,大麥茶被定位為一種消暑解渴的補水飲料。最新的TVC還原大麥茶經壺煮、冰鎮的制作過程,三位主角在炎炎夏日里暢飲大麥茶,展示飲用后的清涼解暑感。

突出夏日清涼感;圖片來源:可口可樂日本官網

不久前的7月,可口可樂還聯合當地一家戶外桑拿俱樂部,舉辦了一場桑拿體驗活動,參加者能嘗到“最適合搭配大麥茶”的限定米飯套餐,還能免費領到一瓶壺煮大麥茶。

在秋冬季,可口可樂則試圖營造壺煮的“溫暖”氛圍,曾推出商店贈品套餐活動,消費者購買時有機會獲贈一個水壺。可口可樂還貼心地提示大麥茶該如何在寒冷季節飲用:“倒入杯中,微波加熱約1分鐘,即可享受在水壺中煮沸的茶香和味道。”

連續劇式的TVC投放、SNS話題聚集討論熱度、線下落地多樣化場景營銷……可口可樂著力搭建起與日本飲食文化的聯系,并通過年輕化的溝通方式讓這一傳統品類更貼近新一代消費者。

在極度內卷的日本飲料市場,壺煮大麥茶的成功又一次驗證了可口可樂日本的品牌運營能力。

02 無糖植物茶,為什么在日韓先火了?

與我們常說的茶葉茶不同的是,無糖植物茶指的是代用茶,國際標準稱呼為“草本茶”,即herbal tea。

無糖植物茶在中國其實自古以來都有很多受眾,比如大麥、桑葉、枸杞、決明子茶等,在中醫藥房或是如今的商場、餐飲店隨處可見。但要說在中國超市貨架上,袋泡、瓶裝即飲型包裝的無糖植物茶,似乎并不常見。

然而,日韓市場卻相反,我們可以在他們的貨架上看到,無糖植物茶甚至是很多家庭常備的飲料。

一方面,從文化上來說,日韓深受中國飲茶文化影響,比如日語的大麥茶叫mugicha,韓國的大麥茶叫boricha,他們對茶、植物茶的理解相比歐美更深刻,早已有日常飲用的習慣。

但與中國不同的是,日韓兩國不是茶文化的發源地,對茶的“原教旨主義”程度相對更低,無論是品牌還是消費者,都試圖在傳統的茶飲市場中尋找新意。

這也是日韓市場先天具備的創新機會。比如伊藤園、三得利很早就推出了瓶裝無糖茶,但農夫山泉的東方樹葉卻需要做“時間的朋友”。

另一方面,日韓城市化、工業化發展更早,所以品牌更早地推出了預包裝產品,忙碌的現代消費者不必自己烹煎,如炒焦配好綠茶的袋裝麥茶、小包裝的杯用沖泡麥茶、易拉罐或瓶裝大麥茶,單一植物茶、混合茶等,市面上無論是調味、飲用方式還是包裝,選擇都更加多元。

不同形態的包裝大麥茶;圖片來源:伊藤園

而從定價的角度來看,無糖植物茶的價值感很難凸顯,讓中國消費者愿意為3-5元一瓶的大麥茶買單,需要較大的“教育”成本。

相比于中國人更習慣純茶來說,日韓兩國的國民更早地接觸到、并接受了預包裝產品,早已培育出廣泛的受眾。

經過多年的發展,日韓市場的預包裝無糖植物茶已經開出不同的花。

1993年,朝日飲料推出第一款罐裝無糖植物調和茶——十六茶。

第一款罐裝十六茶;圖片來源:朝日官網

據朝日官網介紹,十六茶的靈感起源于中國,以“東方健康哲學”為理念,含有大麥、糙米、蒲公英根、牛蒡等16種健康成分。2005年配方改為不含咖啡因,將目標消費群體擴展到老人、小孩甚至孕婦,同時也解除了咖啡因對產品飲用時間段的限制。

基礎版十六茶、有功能聲稱的十六茶;圖片來源:十六茶官網

日本品牌還會針對不同人群推出相應的產品,比如Hakubaku推出的兒童大麥茶,在低溫下長時間緩慢烘烤,因此它的苦澀味較少,且含谷物本身的甜味和鮮味。

此外,日本品牌已經不限于傳遞無糖植物茶的功能性,而是傾向于宣傳產品的靈感、制作方法、飲用場景,借飲食文化引發消費者對產品的天然親近感。

日本品牌在包裝設計上也下了很大的功夫,讓植物茶這種傳統品類更加貼近現代人審美。

麒麟2016年推出了一款生姜大麥茶飲品,產品中加入了煎焙麥茶、生姜、甘菊、檸檬草,無糖、無咖啡因,因為主要原料是麥茶,日文發音中大麥為MUGI,因此命名為Moogy。像是時尚圈的時裝發布,2016和2017年,Moogy每年發布了32款包裝,之后固定為每年春夏、秋冬兩季共發布16款。

2022年推出的部分包裝設計;圖片來源:Moogy官網

在韓國市場,無糖植物茶的發展也已趨于成熟,韓國的養生文化氛圍濃厚,無論是五六十歲的中老年人,還是二十歲出頭的年輕人,都可以說把飲用養生補品的習慣刻入了“DNA”。

因此,韓國擁有各類主打養生功能的無糖植物茶。

如韓國KWANG DONG推出的V-line玉米須茶,在發布后的短短九個月內就售出了超3000萬瓶。2014年的一份數據顯示,前三季度韓國國內飲料市場中,該玉米須茶以23.9%的份額位居第一。

V Line玉米須茶;圖片來源:KwangDong官網

繼V-line玉米須茶成功后,韓國市場上隨即涌現一批同類產品,說得上名字的品牌幾乎都推出了玉米須茶。

由秘魯紫玉米制成的玉米須茶;圖片來源:熊津官網

KWANG DONG還有一款主推飲酒場景的“男茶”,以枳椇子為主要原料,這是一味傳統的中藥材,李時珍的《本草綱目》中曾記載“其枝、葉,止嘔逆,解酒毒,辟蟲毒”。

男茶;圖片來源:KwangDong官網

從日韓市場消費者對這些無糖植物茶的評價來看,他們的關注點通常在解渴、健康等方面。但日韓的品牌之間憑借各自的差異化都吸引了自己的“粉絲”群體,比如走“技術流”路線的伊藤園,“養生味”更濃的KwangDong,與“美麗、生活”等關鍵詞建立強關聯的可口可樂等。

可口可樂日本的爽健美茶;圖片來源:可口可樂日本官網

近年,日本的無糖茶市場在綠茶品類之外出現增長,大麥茶、烏龍茶的品類增速超過綠茶,市場總量正在逐漸趕上長期占據一位的綠茶。

03 中國無糖植物茶,迎來質變的開端

如果仔細研究日韓品牌推出的產品,我們常常可以發現,他們使用的主要原料大多進口自中國,比如上文提到的大麥、枳椇子等。

因產業發展較晚等因素,相比日韓市場而言,國內的植物飲料品牌和產品還相對較少。然而,近幾年有不少品牌開始關注這一品類。

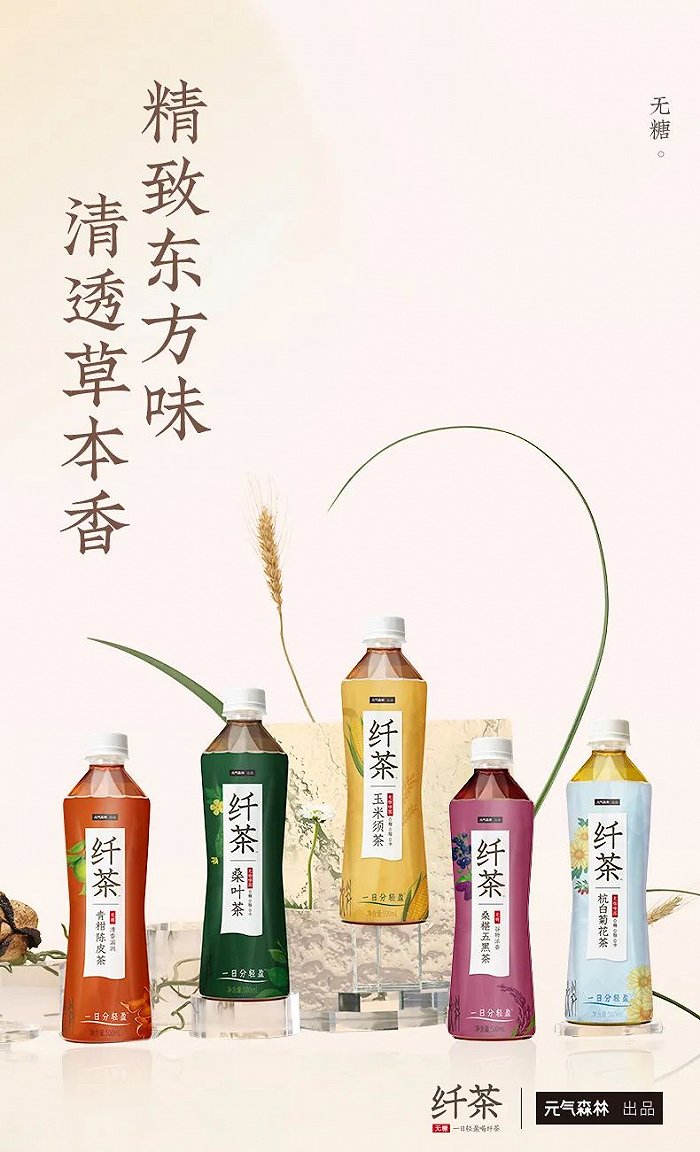

比如元氣森林推出的即飲植物飲料品牌“纖茶”,目前有玉米須茶、桑葉茶、杭白菊花茶、桑椹五黑茶、青柑陳皮茶五款飲品,主打都市人群的“輕養生”需求。

纖茶的五款產品;圖片來源:纖茶天貓旗艦店

據零點有數發布的《2022年中國無糖茶飲行業洞察報告》,今年618期間,桑椹五黑茶上線后3天售罄30000瓶。

好望水草本茶的品牌理念是解決“日常解渴輕養生”的需求,靈感源自《本草綱目》,以茶為基底,內含枸杞、決明子、荷葉、玉米須等,選用的8種草本都是日常生活中被消費者經常用來泡養生茶的原料。

好望水草本系列;圖片來源:好望水

在當下,這類輕養生產品已經釋放出潛力。

它們的便利屬性更符合年輕人的生活習慣,也擴大了消費場景。

同時,在健康、養生趨勢下,無糖、草本的雙重健康屬性,戳中了很多消費者的需求點。

此外,在內卷的瓶裝茶市場,植物茶也不失為一個差異化突圍的方式,這也是一整根這樣的“植物飲品”能迅速吸引話題度的原因之一。

總體來看,國內的瓶裝無糖植物茶剛起步,品類比較單一,它們都試圖通過藥食同源理念,用“草本”的傳統概念撬動消費者心智,同時,通過多種植物元素“混搭出奇跡”,讓口味更加多元。

但要達到質變,真正把品類和品牌打出去,還有很長一段路要走。

一方面,需要更新國人對植物/谷物茶的認知,從產品、場景等多維度構建出品類的新形象,讓植物茶不再是“老一輩喝的茶、飯店泡的茶”,另一方面,要建立品牌優勢,搶占消費者心智。

參考來源:

[1]「やかんの麥茶」発売1年弱で3億本超 夏のイメージ脫卻が奏功,2022年5月20日,日經BP社