文|有數DataVision 李天驕

編輯|周哲浩

赴美IPO的中國公司見知教育,是一家非常神奇的公司。

從行業上看,它是職業教育,培訓面向的是成年人,避開了受到監管重點關注的K12領域。并且,它的官網上赫然寫道:集團每年總會優先選用數百名大學畢業生到企業工作,并為他們提供適合的崗位。

職業培訓機構提供一定的就業機會并不稀奇,畢竟大家就是沖著找工作的目的參加的培訓,不然也沒別的辦法衡量培訓機構實力,但像見知教育這樣,把“包分配”寫在官網上(雖然數量不多有選擇),還是相當罕見的。

但就是這樣一家規避了風險,并且以“培訓-就業”閉環作為競爭力的職業教育公司,過去三年四次交表港交所,都未成功。而自去年,見知教育向SEC交表后數十次修改。

這背后究竟是水土不服?還是內功不夠?事實上,都不用花費太多功夫,翻開公司的招股書,就可以發現一些端倪。

01、To C的生意,卻存在大客戶依賴

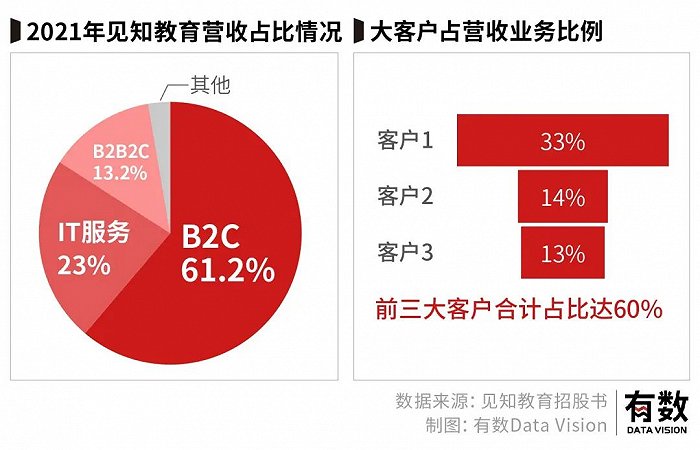

見知教育的招股書中,有一組令人疑惑的數據:根據2021年披露,公司超過60%的收入來源于B2C模式,但同樣讓人驚奇的是,做To C業務的公司收入依賴大客戶,前三大客戶合計占比達60%。

明明是To C,卻存在大客戶依賴。白紙黑字的矛盾,或許是公司的發展軌跡所致。

公司商業模式主要為B2B2C和B2C兩種。見知教育是依托B2B2C起家的。它把職業教育相關的視頻賣給職業院校,讓學生們觀看學習,平臺網站叫做森途學院。

換句話說,其實就是做網課,只是不直接面向學生/消費者,而是先賣給學校。

通過不斷向各地高校推廣銷售,5年內公司這項業務已經做得順風順水了。2016年在新三板掛牌,同年還得到了政府背書,與工業和信息化部人才交流中心成立合資公司。

甚至一度在高等院校的招標信息也可以看到森途的身影,如同濟大學也曾購買過森途學院的視頻。

但就在這時,公司開始尋思起了直接To C的業務。

一方面,高校在購買課程時有價格限制,另一方面,公司也在網上直接搗鼓過一些付費課程,反響不錯——但同時,在2016年年報披露中,公司與金融公司合作,做培訓貸款,可以讓學生們分期付費。

雖然To C的業務市場更廣闊,但是見知教育轉型的效果或許并不理想。

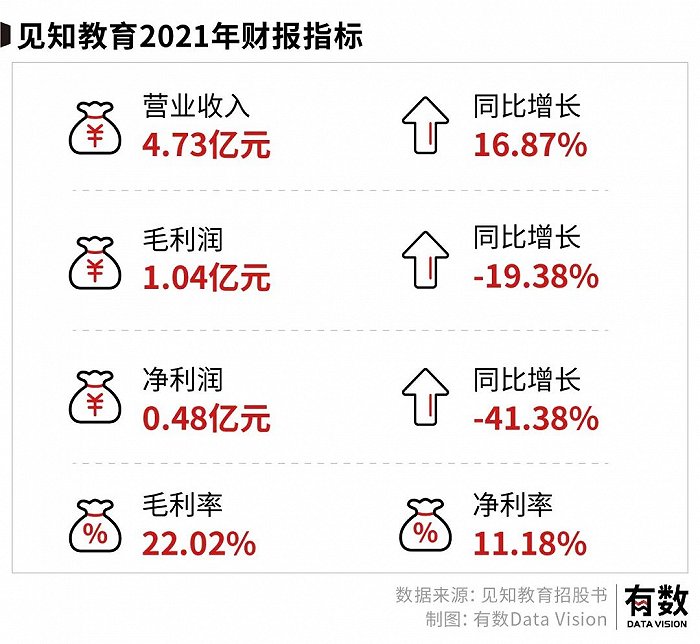

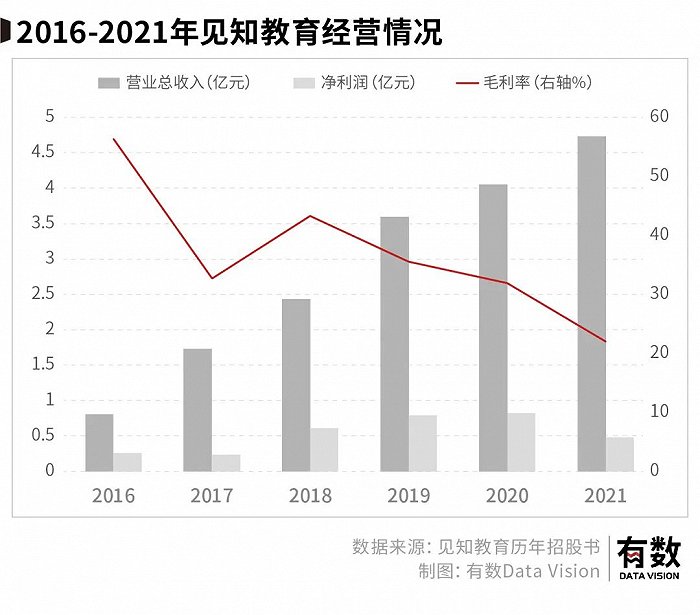

公司2021年營收4.73億元,其中To C的業務近3億元。公司出現了增收不增利的情況:毛利率整體呈現下滑趨勢,2021年凈利潤為0.53億元,同比下降了39%。

事實上,在市面上很難找到公司To C的產品。

它的兩款To C產品叫做小魚取經和豆燈學堂,前者是APP但在手機應用市場里面找不到身影,后者通過微信公眾號銷售。筆者多次主動加銷售客服微信,近一個月的時間也未曾通過。

并且,從介紹描述來看,課程的內容槽點頗多。很難想象有多少人會愿意付近200元,讓人指導一下“溝通交流”的技巧。

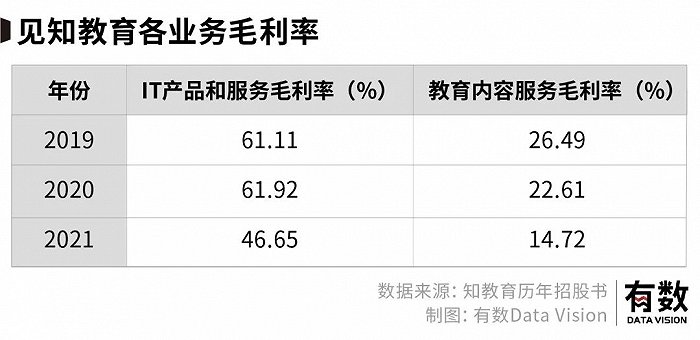

回頭來看,公司傳統的B2B2C模式,毛利還是很高的。在公開招投標上顯示在5-7萬不等,毛利率在40-60%的區間。

一個主要的原因,是公司在轉型后,渠道的力量削弱了。與高校合作的時候,它有政府的背書以及經驗,但在直接面向消費者后,它要重新建立自己的渠道。

如公司重點項目“小魚取經”付費視頻包,2017-2019年,銷售成本占比超收入的五成,光2019年銷售費用花了2.3個億。

事實上,它建立渠道的效果也是存疑的。公司的一個方式,是通過短信發給不固定的人群。在這個短信已經是雞肋功能的時代,人們看短信都不一定,更別提因為短信宣傳去買課了。

公司上市的主要目的之一,便是募資建立與消費者之間的渠道。招股書寫道:我們與VIE(森途和見知教育這個上市主體之間是VIE架構)一起尋求將重點轉移到針對個人客戶,以擴大客戶群并進一步發展我們和VIE的業務。”

公司的愿景是想借助之前的名氣,直接賣課給消費者。然而學校業余的課程如果變成自費的推廣給你,真的有人愿意拿錢去聽么?

政策也是一個未知。根據國家發布的新規要求,掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市,必須向網信辦申報。而據招股書中披露:見知為中國約2000所高等院校提供在線教育服務,若單校超過500人,那么受到的監管也會更強。

目前,公司的現金流已捉襟見肘。2021年,公司現金及現金等價物為0.61億元,而每年公司的營業成本以及相關的人力成本就要花掉2億左右。

公司現在現金流周轉,還需要靠創始人借錢給公司,創始人既是股東又是債權人。

02、承諾分配,卻無跡可尋

在見知教育向消費者兜售的藍圖中,“包分配”是非常誘人的一點。但要落在實處并非易事。

首先,包分配意味著見知作為教育機構,會與各種公司有相關協議,吸納接受培訓的學生。但通過招股書,我們很難找到與見知在這方面合作的企業,無法得知這部分大學畢業生的“包分配”的就業去向。

其次,公司在官網上有這樣的描述:面對下崗職工和政府的“零就業家庭工程”,集團累計吸納下崗職工1000余人。但根據招股書,整個公司員工人數體量不足百人。

由此可見,集團累計吸納下崗職工1000余人,為外包再就業。

總結來說,對外查不出輸送到了哪些企業,內部吸收又存在“外包”行為。

其實主要問題還是在培訓的課程本身。職業教育機構一般有著明確的培訓目的,比如藍翔就是教開挖掘機,新東方就是教做飯。粉筆和中公教育都專注于考公。

見知教育招股書寫著,超7成是公司自研的視頻教育內容。但通過豆燈學堂等視頻職業教育內容來看,在互聯網發達的今天,它的培訓課程并沒有明確的目的,多為職場技能培訓,隨便來一個工齡超過一年的打工人都能告訴你,這東西有多玄學。

哪怕是職業培訓,也存在術業有專攻,見知提供的技能卻顯得寬泛而缺乏競爭力。

小張去學IT,小李去學做飯,他們都能找到對口的工作,但學習社交禮儀和戰略規劃的我卻可能一無所獲。

但見知教育體現出來的,并不是一家公司的問題。

03、職業教育行業亂象背后

如何評價培訓機構的好壞?

在公眾的認知中,普通高校的教育是有高低的,也有各種排名榜單作為衡量。但是職業教育則不同,它們沒有統一的評判標準,比如口碑的高下或者衡量技能的準則。

但這并不意味著開頭的問題沒有答案。恰恰相反,它的答案是非常簡單粗暴的:能夠讓人找到工作的職業培訓,就是好機構。

正是上面的這種“目的先行”,導致了各種職業培訓機構的亂象。

有的虛假宣傳以高薪為誘惑。比如前幾年,在程序員職業熱門的時候,各種標榜“編程包教包會,月薪輕松過萬”的口號不絕于耳。典型的案例,可能會提到外賣員是如何報班學習,在掌握C++技能后成為開發工程師的。

但實際上,這樣的情況并不多見。更普遍發生的,是交錢完成培訓后,發現當初承諾的“大廠”崗位,如今只是與大廠有合作的外包公司,開出的工資也比市面的平均水平要低[6]。

比承諾的低好歹還有錢拿,更惡劣是騙了錢讓學員竹籃打水。今年6月,就有新聞報道了培訓機構打著內推的幌子,收了一名應屆生11萬,說是會提供導師一對一咨詢服務以及直推實習項目,結果入職當天,他被安排在了類似訪客室的小房間里,并被告知不允許進入辦公區域,就這樣待了一個月。

不過,只要在宣傳上打出能上班的承諾,培訓機構就總能獲得學員。他們不會那么在乎機構的師資是不是合規,培訓的技能是否真實有效。換句話說,學員花費上萬塊錢,并不是沖著技能去的,而是為了最后的崗位。

因此,培訓機構的客單價往往高得嚇人。一些公司還通過皮包公司來和學生簽訂合同,確保公司自己的賬面上干干凈凈。

這樣的情況,讓人聯想到了一個華爾街的段子:很久以前,一個鄉下來的觀光客去參觀紐約金融區的奇觀。當他們一行人到達巴特利時,向導指著停泊在海港的豪華游艇說:“看,那就是銀行家和證券經紀人的游艇。”

這時,天真的觀光客問道:“那客戶的游艇在哪里呢?”

視覺設計:遠川設計部

責任編輯:周哲浩

研究支持:張澤一