文|IT時報 孫妍

編輯|郝俊慧 挨踢妹

“最早一批去特斯拉的,經理級別能拿到股票的,現在市值都在2000萬元人民幣上下。”三年前,夏木(化名)與一批同事從一家傳統車企離職,彼時,正值特斯拉上海工廠落成,一部分人選擇押注特斯拉,而一部分人則跟夏木一般,跳槽到另一家傳統車企求一份安穩,如今只剩扼腕嘆息,“如果當初賭一把,我也能拿到這么多了。”

2022年的秋天,依然驕陽似火,如同火熱的新能源造車潮。華為、小米等手機廠商強勢入局,滴滴等互聯網企業籌謀已久,海爾、美的、格力等家電企業從不同路徑切入汽車行業,甚至連五糧液都宣布造車成功,新能源車的門檻似乎只剩下了錢。

隨之而來的消息是,滴滴漲薪五成挖人,小米到處招兵買馬,高薪、股權,傳統車企人心浮動,新入局者消息甫一發酵,大家就會機敏地四處收集風聲,不再等待著機會送上門。

錯過了特斯拉,他們不想錯過下一個互聯網造車“神話”。

01 滴滴造車:漲薪五成四處挖人,國機智駿江西工廠即將改造

“原來在傳統車企多少薪酬,滴滴加50%。”夏木的幾位同事剛剛跳槽,滴滴汽車開出的條件普遍是漲薪40%至50%。

夏木向《IT時報》記者透露,滴滴新能源汽車由國機智駿代工,而且馬上要對國機智駿位于江西贛州的工廠進行施工改造。

據公開資料,這座新能源車工廠投資80億元,規劃產能30萬輛/年,此前已投放兩款微型電動車和一款小型電動SUV,售價區間在6.58萬~13.98萬元。據乘聯會數據,國機智駿2021年全年新能源車總銷量僅為1840輛,2022年前5個月,國機智駿三款在售車型累計銷量僅為1061輛。

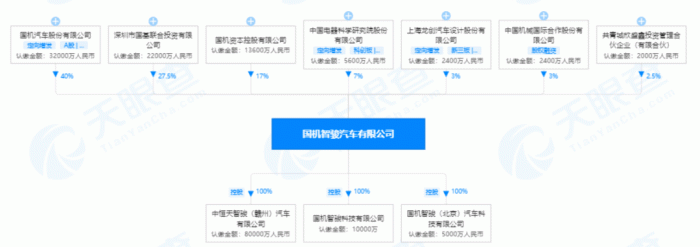

圖源:天眼查

天眼查顯示,國機汽車對國機智駿持股40%,為最大股東,深圳市國基聯合投資有限公司和國機資本控股有限公司分別持股27.5%和17%。

背靠央企,有工廠,沒銷量,國機智駿確實適合成為一家代工廠。這個牽手的劇本,像極了華為與賽力斯。

此前有消息稱,滴滴正談判收購國機智駿三分之一的股權,收購金額將達10億元人民幣。但是大股東國機汽車在6月12日否認這一傳聞,發布公告稱:“公司及國機智駿未與其他企業簽署意向協議或合作協議,不存在應披露而未披露的信息”。

即便國機汽車否認傳聞,滴滴保持沉默,但截至6月13日早間,國機汽車連續四個交易日漲停。

去年4月,滴滴已經謀劃造車,代號“達芬奇”,為了招攬合適人才,滴滴拋出百萬年薪和期權。有消息稱,位于北京順義的造車團隊已將1700位員工攬入麾下,崗位涉及產品研發、高級算法工程師等。

02 小米“關鍵先生”到位?雷軍兩年內不談汽車

8 月11日,小米開了一場2個半小時的秋季發布會,但雷軍只用5分鐘介紹小米造車的進展:在500天里,組建一支500人規模的團隊,今年年底預計突破600人,在自動駕駛領域首期投入33億元研發費用。

小米技術委員會主席葉航軍掌舵小米汽車自動駕駛團隊,其向媒體表示,為組建500人團隊,小米三管齊下:招聘行業專家、收購愿景匹配的創業團隊、從公司內部轉崗。

小米撒錢式招兵買馬,近期,多位業內大佬頻繁被曝加入小米汽車。不久前,原吉利研究總院院長胡錚楠加盟順為資本,業內猜測,這一動作是為規避競業協議。從業25年、掌舵汽車設計公司龍創,胡錚楠或成為小米造車的“關鍵先生”。

除胡錚楠外,有媒體曝出,原上汽通用五菱銷售公司副總經理周钘加盟小米汽車。近日,原上汽大通數字技術及轉型中心高級產品經理邵鑫向《IT時報》記者確認,自己已加入小米。

雷軍表示,小米500人團隊由 50位頂級專家帶隊,專攻傳感器、芯片、感知規控算法、仿真技術、高精地圖、高準定位、工具鏈、訓練能力等自動駕駛全棧技術。這個規模直逼蔚小理,去年底,小鵬汽車自動駕駛團隊規模為600至800人。理想自動駕駛相關研發人員目前超過700人,今年底計劃擴張到900人。

在宣布造車的100億里,僅投資十余家自動駕駛上下游企業,小米就花了20多億元。其中,深動科技是小米花5億元全資收購的自動駕駛創業公司,也是小米自動駕駛團隊的主力軍。深動曾為上汽做過自動泊車的量產方案,四位聯合創始人——CEO蔡銳、CTO李志偉、首席科學家楊奎元、研發總監張馳都來自微軟亞洲研究院這一人工智能“黃埔軍校”。

有人、有核心算法、有量產項目,這應是小米只用1個月就敲定收購深動的主要原因。

雷軍說,兩年內不再談汽車,2024年一鳴驚人,進入自動駕駛行業第一陣營。

03 造車300億不夠花,蔚小理也怕手機廠商

“蔚小理不怕傳統車企造新能源車,反倒怕華為、小米等門外漢入局,因為手機廠商太懂消費者了。”一位接近蔚小理的行業專家說道。

言外之意,新能源車的出現,大大降低了造車的技術門檻,賣得動,才是門外漢造車的最大動力。

互聯網巨頭、手機廠商的進入,讓傳統車企人心浮動。除了高薪誘惑外,不少員工認為傳統車企思維固化,新能源車才代表未來。“蘋果、華為、小米做的表,瑞士人永遠搞不懂。傳統汽車的架構很多年不動,固有框架束縛很多。”多位傳統車企工程師對《IT時報》記者表示。

上海交通大學長聘副教授、博士生導師、IEEE上海分會主席馬澄斌認為,燃油車核心部件發動機的專利主要掌握在國外巨頭手中,中國至今很難超越。但是,新能源汽車核心部件電機的技術門檻較低,供應鏈體系也不像燃油車那么封閉,降低造車門檻的同時,也給中國創造了彎道超車的機會。

技術壁壘大大降低,不等于沒有壁壘,而建立起自己的技術壁壘、品牌圍墻,需要耗費大量的資金。

“沒有200億就不要造車”,蔚來CEO李斌曾如是表示;小鵬汽車CEO何小鵬則覺得“300億不夠花”;小米一開始便拿出了100億。

夏木算了一筆賬,生產整車得100億元打底,包括建廠投入50至70億元、研發投入20多億元,而且這100億元還不算自動駕駛的研發投入,可對比的是,2021年,百度在無人駕駛上的投入達到200億元。

04 家電企業扎堆造車,“賣不動”恐是魔咒

家電企業也來扎堆造車,不停有消息傳出,美的威靈三大汽車零部件產線量產,海爾切入汽車生態鏈,“格力鈦”新能源車投入使用,創維汽車發售,海信旗下三電美國公司被傳獲得特斯拉電動壓縮機項目5年供應大單……

家電行業資深分析師劉步塵認為,造車至少要準備300億元,如果單就財力來衡量,目前能支撐這么大投入的家電企業,只有美的、格力、海爾三家,除了建設工廠外,還要搭建銷售渠道、售后服務、產品推廣等。

銷售,或將成為家電企業轉型最大阻礙。

格力是為數不多切入整車的家電企業,造車之路滿是荊棘:銀隆新能源屢屢爆雷,供應商討債、子公司被封、公司前總裁及高管合計6人涉嫌侵占公司利益14億元被刑拘,即便與所有人反目,董明珠仍要“舉債投資”的銀隆,最終被格力電器以18億接盤。但是,改名為“格力鈦”的銀隆新能源客車根本賣不動,2021年總銷量只有1813輛。造車,會不會像手機一樣,再次成為董明珠“認真”的笑話?

“現在去特斯拉,基本只有平崗或平薪的待遇。”對夏木一樣的傳統車企中層員工來說,如果跳槽,去股權激勵高的小米、滴滴等“新入侵者”或可以賭一把,排在第二梯隊的是蔚小理等造車新勢力,而家電這一傳統制造業轉型而來的門外漢,則不在考慮范疇中。

排版/ 季嘉穎