文|每日人物社

是寄人籬下,享受庇佑的同時處處受制,還是冒著撕破臉的風險拼死獨立,尋找更廣闊的天空,對于小米生態鏈企業來說,并不是非此即彼的選擇,而是一種艱難的平衡。

文|高越

編輯|趙磊

運營 | 繪螢

走進不易、逃離更難

8月12日,一家主做床墊的公司,趣睡科技,經過兩年的漫長等待,終于在創業板掛牌上市了。

這家名不見經傳的公司,是小米生態鏈跑出的第五家上市公司。按照雷軍當年的設想,生態鏈理想的狀態是能有三四家上市企業就不錯了,趣睡的上市,已經是超額完成了目標。

2013年提出的“小米生態鏈”,是小米在智能手機業務的基礎上,以投資的方式孵化一批硬件公司,來托起小米的AIoT(人工智能物聯網)戰略。九年來,小米投資了300多家生態鏈公司,做了超過1500種單品。不管充電寶還是加濕器,只要打上“米家”的logo,放到小米的商城里,在小米的流量加持下,就有可能以極高的性價比優勢成為單品爆款,讓一家創業公司迅速起飛。

在趣睡之前,做小米手環的華米科技,做凈水器的云米科技,做掃地機器人的石頭科技和開發平衡車的九號機器人,都是沿著這條路徑,先給小米做代工,再用單品爆款打下的銷售成績和知名度,一步步拓寬品類,走自有品牌路線,最終成功上市。

作為“老大哥”,趣睡“入門”很早,在2015年就投入了小米的懷抱,卻一直在上市途中苦苦掙扎。70后的創始人李勇,當過海洋地質調查局的科員,做過電氣公司的銷售經理。29歲時,他成為了美的冰箱的營銷總監,在職場順風順水的時候,李勇沒忘記自己的“創業夢”,浮浮沉沉20多年,終于闖過“上市”關口。

同在小米生態鏈,卻有人歡喜有人愁。就在8月3日,深交所披露,給小米做電動牙刷的素士科技撤回了上市申請,深交所決定終止對其在創業板上市的審核。這是繼易來智能、商米科技上市終止,萬魔聲學借殼失敗后,又一家折戟IPO的小米生態鏈企業。

這些企業沒能成功上市,基本都是因為資本市場擔心其過于依賴小米。近三年,小米都是素士科技的第一大客戶,貢獻了一半以上的營收,假如被小米踢出生態鏈,這些公司的經營便會遭遇重大不利影響。

易來智能也是差不多的情況,主營的照明產品,從設計、研發,到生產、銷售,各個環節都有小米的身影,同樣是過半營收來自小米,最終“生于小米,困于小米”。

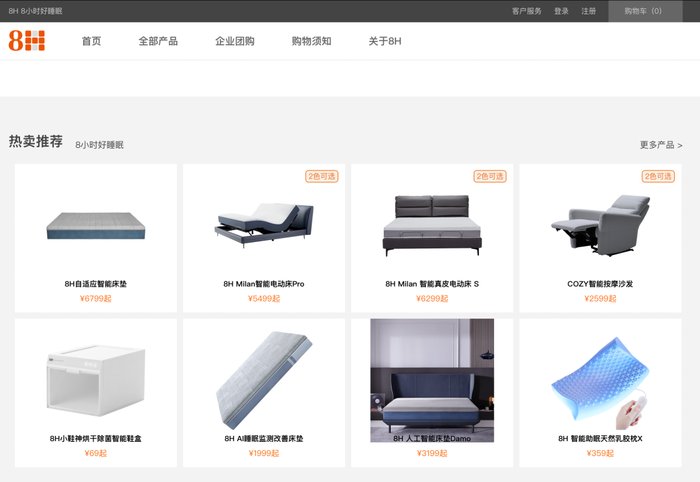

而成功上市的那幾家,要么是早幾年跑得快,要么是對小米沒那么嚴重的依賴,比如趣睡科技一直稱自己是非典型小米生態鏈企業,別家都做3C家電零配件,趣睡做的卻是床墊、枕頭。但既然出身于小米,就必須回答同樣的問題,直到7月初趣睡科技最后一次更新IPO申請書的時候,還在解答證監會對其與小米關系的問詢,“是否存在被替代、下架或其他原因而終止合作的風險”。

▲ 趣睡科技產品。圖 / 趣睡科技官網截圖

離開“師門”,走得最成功的,當屬華米。創始人黃汪,從1998年就開始創業,遇見小米時,他正值生死關頭,房子抵押,公司運轉失靈,一切都即將崩盤,開發的智能手表ZWatch是他最后的希望。正當一籌莫展的時候,有一天,來了一位特別的客人,是他在中科大的校友,也是小米生態鏈計劃剛剛上任的產品總監孫鵬。

孫鵬到安徽合肥出差,順路看望黃汪,還體驗了他的產品,自己戴了幾天,又給雷軍帶了一個。試戴之后,雷軍覺得還行,把黃汪約來聊聊,這一聊,就成立了華米科技。2014年上半年,黃汪在小米專門占了一個辦公位,每天跑去上班。這一次,他把身家性命栓到了小米手環上面,“如果賣不好,公司就倒閉了”。

這款79元親民價的智能手環,沒有讓黃汪失望。剛一問世,就大獲成功,3個月突破100萬臺,1年后超過1000萬臺,幫助華米銷售額突破10億大關。2015年,小米在印度舉行新品發布會,雷軍用帶有濃重仙桃口音的英語向印度米粉問好,并帶去了免費的小米手環,一句“Are you OK”讓雷軍難掩自豪,傳回國內還成了鬼畜的著名素材。

小米手環是早期小米除了手機之外最出圈的產品,但華米也是一家有野心的公司,不甘心做“代工廠”。黃汪一直在構思著“出逃”戲碼,他在一篇文章中寫道:“別把自己困死在成功的牢籠里,上一次的成功經驗就是這一次的畫地為牢。”

黃汪做了很多準備,降低小米的銷售占比,推出自有品牌,包括手環Amazfit,電動牙刷Oclean,甚至還發布了一款運動速干T恤。幾年后,黃汪終于得到機會,離開小米,赴美上市,成功獨立。

同樣成功“出逃”的,還有石頭科技。它成立于2014年,正是大眾創業浪潮的高峰,資本大多瞄準電商、直播、出行等市場,但石頭瞄準的方向和它的名字一樣樸實——掃地機器人。這一年,中國掃地機器人的銷售額只有22億元。

創始人昌敬是科班出身,華南理工讀的計算機本碩,在微軟和騰訊做過產品經理。進了“米家”后,第一款產品,就是為小米貼牌,做掃地機器人。后來同樣用自主品牌,擺脫對小米的依賴,先推出石頭掃地機器人,再做吸塵機,一步一步獨立。只不過為了避免和小米沖突,石頭專注于2000元以上的中高端市場,畢竟在獨立的過程中,還得靠小米維持生計。

現在,幾乎所有米鏈公司都會問自己一個問題:要跟小米走多遠?

以前生態鏈企業里有一套標準,年營收10億,是熬出了頭,可以自立門戶的;7億,還差那么一點點,得再努努力;1億左右,要么是剛剛加入,要么是沒有發展潛力的。3到5億的,數量最龐大,也最迷茫,是繼續在米鏈中謀生存,賺辛苦錢,還是離開“背靠的大樹”,走一條難而正確的路。

能成功的只是極少數,絕大多數公司都在擔心,自己會不會成為中途折戟的下一個,甚至下一秒就會被“踢出局”。走進米鏈不易,想要存活和獨立,卻更難。

“大家長”

小米常把“兄弟企業”掛在嘴上,用來形容自己和生態鏈公司的關系,但仔細來看,小米更像個“大家長”。

時間回到2013年,雷軍踩中了換機潮,讓小米在手機領域站穩了腳跟。為了走得更遠,他認準下一個風口是物聯網,喊來好伙伴劉德,一同謀劃,“要迅速地去市場上掃描,搶公司、搶項目”。

“搶”的第一步,是搶熟人。那年,蘋果推出了iPad,但銷量不及預期,大量電芯剩余,劉德有個想法,做移動電源的生意。他和雷軍不約而同想到了同一個人——雷軍的老熟人張峰,他做過20多年的智能移動產品,來做移動電源,像是殺雞用牛刀。三個人在辦公室里聊了一夜,第二天,紫米誕生了。

之后的幾家企業,也都是熟人圈子。智米的蘇峻,是劉德在大學當老師時的老搭檔,兩人合作過多個項目,做空氣凈化器時找不到團隊,劉德就把他從電話本里翻了出來。華米的黃汪,則是孫鵬從校友資源里挖出來的猛將。

人越找越多,下一步,就是如何扶持。

早期,作為大家長的小米,事無巨細、面面操心,像教孩子學走路一樣,幫助生態鏈企業成長。

家長給錢非常痛快,常問的一句話是,“未來一年,量產之前,你們還需要多少錢?”錢,小米來出,只要15%到20%的股份,常常在辦公室談一個小時,錢就投出去了。

其他的幫助也不少,產品經理會出馬給供應鏈發名片,幫助公司們“刷臉”,討要更低的報價,還會親自上手,幫忙調配資源,哪家公司的技術好,就組織大家一起去學習。甚至連產品紙盒都要審查,“包裝盒顏色有偏差都會被退掉”,有的公司連發票都會被過問。

生態鏈企業之間也是兄友弟恭,親如一家。“牽手”是常有的事,像是華米的手環,就跟Yeelight合作推出了“優質睡眠套裝”——手環檢測到用戶睡著,就會自動關燈,爆款的手環,拉動了床頭燈的銷量。表現好的人,還能得到“開小灶”的機會。生態鏈一年開一次高管會,兩人住一個標間,營收超過億元的,可以加入“億元俱樂部”,單獨去劉德的房間開小會。生態鏈發展飛快,第二年,房間就被人擠滿了,準入門檻只得調整到10億元。

小米這個家長,雖然負責,但也嚴格到偏執。

內部,經常有“首戰即決戰”的說法,大家有個共識,“不逼死自己肯定過不了關”。曾經有一款圓柱形的臺燈,內部開模就做了幾十版,因為覺得不夠好,一直拖著沒發。小米也將性價比的偏執帶到了生態鏈,如果一款產品光做得好,價格沒有優勢,就不會被小米選中。小米的幫助是一方面,另一方面也得公司自己不斷優化產品結構,打磨供應鏈,把成本降下來,并做好薄利甚至虧損的準備。至今,小米生態鏈公司的普遍問題都是,在小米渠道,雖然賣得多,但不怎么賺錢,在其他渠道的自有品牌,價格高但賣不了多少。

但對于起步階段的生態鏈公司,小米的幫助還是大過限制,不賺錢也得上,先把量做起來,把供應鏈打通,把團隊帶出來,再去憑自己的能力賺錢,才能獨立發展,不用擔心隨時被小米踢掉。

就這樣,項目一年年搶著,2014年,搶了27個;2015年,28個;2016年,22個,三年高速發展期里,紫米出了移動電源、華米有了智能手環、創米的插頭、智米的空氣凈化器、九號機器人的平衡車……一個個爆款如雨后春筍一樣陸續出現。一個個公司,也站了起來。智米最初的設想是,“用三年做一個營收超過一個億的公司”,結果保守了,3年后,營收是預想的10倍,做成了一家十億公司時,員工人數還不過百。小米手環,更是把華米推上了2017年第一季度全球可穿戴設備出貨量的冠軍寶座。

2018年后,新玩家進入“米家”的機會就越收越緊了,小米對初創公司的扶持變少,更傾向于找相對成熟、自帶供應鏈資源的團隊做項目。內部的“兄弟情”也漸漸變味,開始了競爭與內卷,因為容易出爆款的品類基本都有人做了,留給后來者的空間越來越小。但大家長卻樂于看到這種局面,“生態鏈不是溫室”,他不想“劃地盤”和“分豬肉”,而是想要孩子們“保持著微妙的競爭關系”。

一位小米員工曾說,內部會用“比方案”的方式分配項目,先談價格,再決定“花落誰家”。公司們大多會四處打聽、拼命壓價、突破底線,即使搶破頭爭到了項目,大概率也是賠錢,只能算是自己搭錢交“上課費”。有時,競爭也會變成“截胡”。一家中等營收的公司,立項前發現項目被老牌公司搶了,面對大公司的話語權,再加上早前受過幫助,只能無奈接受。

搶人、挖墻腳,也會導致兄弟反目。有家公司就曾經因為挖走另外一家公司的核心員工,被對方公司的CEO在微信群里公開質問。

此時此刻,生態鏈的問題一一顯露。內層,一個賽道至少有三四家公司,互相咬緊;外層,項目越來越多,但也越來越邊緣,爆款越來越少。

一場小米生態鏈年會上,現任生態鏈負責人屈恒拋出了一個疑問:“‘生態鏈頭部企業’是好詞還是壞詞?”場下的老板們犯起了嘀咕,沒人答得出來,甚至沒人思考過。“按照營收排資論輩,互相拆臺、提防,這不是我們想要的。”屈恒說。

為了大家庭,屈恒的新家規轟轟烈烈地開展,像是公司們簽訂合約,不允許惡意挖角;不允許濫用對方的核心和獨家資源;焦點重新聚集在效率提升和產品創新之上。在屈恒看來,“通過真正的效率降低成本,或者產品創新找到新市場,才是良性競爭,是真本事”。

同時,適合現階段米鏈生態的新爆款,也在不斷孵化。像是直流電風扇,和星月電器合作之后,從核心的風機,再到注塑、零部件,重新投產線,甚至在工廠旁邊建了注塑車間,把價格從800元打到了300元之內。這個階段,小米從扶持初創公司,向改造老牌供應鏈公司轉變。

“后院的金礦”

《小米生態鏈戰地筆記》一書中寫道,小米對于生態鏈而言,是一艘航母,而生態鏈對于小米,是后院的金礦。

回到小米自身,不管是跑出來的,還是沒跑出來的,都是小米挖出的大小不一的金子,為其帶來了不同程度的“財富”。建起一個米鏈,雷軍最開始的想法并不復雜,他想要,提供流水支撐,保持品牌熱度,加大想象空間。

這些,他確實一一實現了。2015年,是手機廠商最熱鬧的一年,發布會常常扎堆,行業里流傳著一個笑話,一個產品要開8次會,互相爭著整出動靜。但小米那年的主打note,并未傳出多少響動,小米5也遲遲未能發布,眼看著是要缺席這風風火火的盛宴了。關鍵時刻,是生態鏈同比增長2.2倍的銷售額,為小米貢獻了不少收入。第二年,手機還是不爭氣,銷量再次減少了2300萬臺,銷售額減少數百億,挽救了雷軍和小米面子的,還是生態鏈,用150億元的銷售額,達到了“東方不亮西方亮”的體面。

熱度也是一波高過一波,小米總說,“走,去比藍海更藍的海”,他們去到了一個個螞蟻市場,卻掘出了一個個爆款,每次一有產品發布,大量“米粉”涌入線上商城,品牌流量達到巔峰。同時,門外的“路人”也在不斷被吸引,有許多剛剛走進商城的用戶,不見得是“米粉”,他們即使不用小米手機,也可以為低廉的小米手環、移動電源和掃地機器人吸引,自掏錢包,甚至開始期待著下一個產品。

對于小米來說,生態鏈復驗了小米模式的成功,即用互聯網思維去改造制造業,用低價吸引流量,再用線上直銷的模式把線下的流通成本砍掉,用規模化的銷售來倒逼供應鏈降低成本,實現薄利多銷。雖然是小米模式的簡單復用,但在不經意間,生態鏈已經成了小米獨當一面的名牌,更重要的是,手機業務和AIoT業務之間形成了良好的互通,真正構成了一個生態,一榮俱榮,一損俱損,相互依賴,相互支撐。

一個超出雷軍預想的效果是,生態鏈為小米帶來了很多新客戶。據內部統計,生態鏈產品的客戶,有三分之一來自蘋果手機客戶,還有三分之一來自其他手機品牌客戶。畫像的范圍逐漸從細窄,走向寬泛,之前大多是18-35歲的年輕人,以男性發燒友居多。現在擴大到了18-45歲,并且女性比例增高不少。

早在2016年,小米生態鏈就突破了150億大關,2017年,達到了200億。小米已經從僅有手機、平板的“驅逐艦”,變成了一系列周邊拱衛的“航母艦隊”。截至2021上半年,小米生態鏈共投資了330家公司,投資總賬面價值579億元,走出了幾家上市公司,同時擁有5件以上小米智能設備的用戶已達740萬。以IoT硬件為主業的小米之家,也一定程度上彌補了小米的線下短板。

不管從什么角度看,小米都是不虧的。如果只把小米當成一個追求財務回報的投資機構,這些年小米對生態鏈企業的投資成功率也足以讓任何VC(風險投資機構)羨慕。

只不過,此時這些金礦們不愿只做小米的生意,正想要逃離“后院”,小米自身的故事重心也已經發生了偏移,在手機業務的支撐下,開始布局汽車。在“生生不息”春季小米發布會上,52歲的雷軍高舉手臂,再次承諾,宣布造車,他喜歡把話說得圓滿,怕別人不相信,要再加上一句,“我愿意押上人生全部聲譽”,為小米汽車而戰。

生態鏈調轉方向,已是大勢所趨。許多公司見識到新動靜,開始“聞風而動”,追覓在雷軍官宣前,就已經自行湊了一個小團隊,高呼“支持小米造車”;九號、智米等也在考慮新的合作切入點,其他“蝦兵蟹將”們,更是馬不停蹄,希望一同被拉著“上車”,分一杯羹。

離開小米之后會怎么樣?

米鏈就像圍城,擠不進去的人,拼命想融入,身處其中的人,鉚足了勁想出逃。

加入小米,已經是黃汪的第4次創業,對一家重新起步的公司來說,小米就像是個快速啟動的“一級火箭”,幫助他一飛沖天,少走了許多之前的彎路,“渠道、PR,甚至是供應商,都是小米幫你的”。

小米手環熱銷后,黃汪借著小米的東風,趁著最好的時候“補齊”自己,成立了北京公司,填補媒體團隊和會展營銷團隊,一年多的時間,公司就擴充到了100多人。

但“小米依賴癥”也很難治好。成立的前兩年,小米產品為華米的貢獻收入,占到了當時收入的97.1%和92.1%,核心命脈受制于小米,一把橫在命門上的刀,始終掛在黃汪頭上。

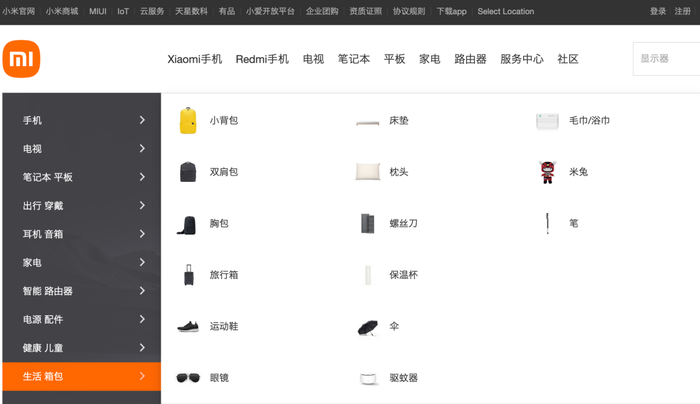

同時,小米產品始終大打性價比高的親民牌,按照網友的形容,看起來是“圓角”“白白胖胖”“簡簡單單”。走進小米網的智能硬件專區,加入購物車的手指都變得自如許多,因為銷量最高的路由器只要129元和79元,體重秤和WiFi音箱99元,插座59元。但這種俘獲消費者的親民利器,承接者還是生態鏈公司本身,遠低于同行的價格,讓他們損失了不少收益,華米自有品牌手環定價為299元,此前的小米手環卻被壓到了79元。并且親民路線一旦走起,再想攻入高端市場也絕非易事。

▲ 小米的產品多樣化,涉及多種生活用品。圖 / 小米官網截圖

不少公司不僅交出了定價權,更難以再圓自身的“自主品牌夢”,只能牢牢地抱緊“大哥”的大腿,為小米“代工”。

身處其中,無數公司都想成為下一個“跑出來”的巨頭,米鏈中的日子,越來越不好混了。門檻越來越高,淘汰越來越多,一個類別產品中會出現多家公司競爭,誰能登頂,誰才能被留下,“要么小米是第一,要么生態鏈公司是第一”成為核心的目標,做不到的,將被踢出局。那些拼命勝出留下的,即使是被“委以重任”,也要受限于極致的性價比,流走一桶桶的利潤。

他們有著念頭,想要把小米當做“跳板”,成功起跳,奔向下一個叢林,可離開小米之后,故事不見得美好。

華米的自主品牌站起來了,但業績卻還在過冬。去年,華米連年增長的出貨量,第一次出現了拐點,比前一年減少了近1000萬臺,年營收的漲幅也出現了負數。倉庫里積壓的產品越來越多,以消費電子產品短輒一兩年的迭代周期來看,落了灰的手環和手表,等待它們的結局,只有貶值。

“瘋狂”的石頭,也正在失速。上市兩年后,它的業績出現了“大變臉”。去年,石頭的營收和凈利增速都出現了大幅度的下滑。關鍵時刻,雷軍也來“補上一刀”,減持了自己的股份。兩相夾擊之下,許多人聞風而動,石頭的股價腰斬,“掃地茅”神話被打破了。

令石頭“頭疼”的還有地盤在變少。去年,競爭對手科沃斯的市場占有率大幅提升,新入局玩家云鯨也后來居上,石頭的占有率卻出現了下滑,日子越來越不好過了。

根本上來說,小米生態鏈的這些企業做的都是技術難度不高的可代替性產品,對用戶來說,小米出品基本是綜合性價比最高的選擇,在小米的時候,生態鏈企業不用擔心渠道和營銷,毛利率雖低,但營收很確定。離開小米后,頓時陷入慘烈的市場競爭中,拿素士科技來說,自有品牌雖增長不錯,但離不開背后高昂的銷售投入,要讓各大明星、博主、網紅帶貨,銷售費用是研發費用的5倍。根據趣睡科技的招股書,2019年-2021年公司研發費用分別為630.92萬元、614.86萬元以及804.40萬元,研發費用率只有1.14%、1.28%以及1.70%。

所以真正能做到“去小米化”的生態鏈公司并不多,離開了生態的滋養,大部分小米生態鏈企業都很難獨自存活,小米就像是一棵巨樹,為無數枝丫提供營養和庇蔭,讓它們向更遠、更高的地方延伸,但這種滋養是有限的,延伸也必定是有限的,就算不和生態內的其他枝丫爭奪更多的養分和陽光,也要出去和更多的巨樹爭搶。

在屈恒看來,小米生態鏈公司的最佳狀態一定是在自有業務和小米業務上取得完美的平衡,而這個平衡的過程是動態的。離開不離開,都不一定是更好的結果,只是看當下面臨的問題,做跟從本心的選擇。

站在新的土壤中,石頭、華米等小樹不會后悔離開,只是這個重新生長的過程,仍然很痛。

參考資料:

36氪研究院,小米生態鏈八年:凡是過往,皆為序章

小米生態鏈谷倉學院,小米生態鏈戰地筆記

新浪科技,華米IPO背后:小米生態鏈光環是解藥也可能是桎梏

壹番財經,小米生態鏈還是得靠「干兒子」們

智東西,小米生態鏈穿戴第一股,華米上市4年的增長之困

財經天下,雷軍,拋棄了“兄弟”

鳳凰周刊,小米生態鏈“出逃”記

每人互動

你怎么看小米的生態鏈?