文|動脈橙果局

在剛剛過去的7月,雖然全國天氣都非常炎熱,但這樣的熱度似乎并沒有延伸到當下被資本一致看好的早期醫療市場。

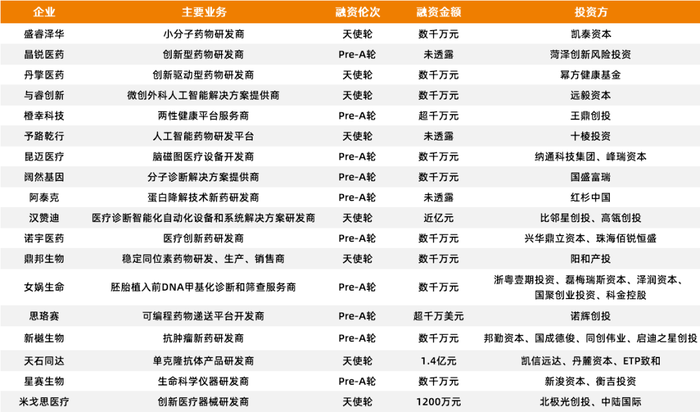

2022年7月早期醫療融資情況梳理

據動脈橙果局不完全統計,我國醫療健康領域7月共發生18起早期投融資事件,融資總額約為13億元,與上半年平均每月20起投融資事件數和平均每月融資總額15億元相比,兩項數據均有所下滑。

但實際上,投資機構對于今年下半年的早期醫療市場普遍持樂觀態度,在年中匯報里,他們都明確表示要在下半年加大對早期醫療項目的投入。

那么為何會出現現實與理想的偏差呢?是投資存在滯后性?還是投資機構對早期醫療市場的態度回歸了理性?另一方面,對于初創企業來說,面對眼前的資本寒冬,又該如何“脫穎而出”呢?為回答這些疑問,動脈橙果局將從7月早期融資數據中一窺究竟。

兩大特點:復合背景、聯合研發

數據從來都是說真話,把7月完成早期融資的18家初創企業作進一步分析,我們看到了兩個顯著的特點:一是創始人大多擁有復合背景;二是跨平臺、跨領域的交叉研發成為初創企業的共識。

先說創始人畫像。通過對18家初創企業進行更細微地觀察,我們發現其創始團隊大多不局限于單一領域的研發,而是擁有多領域的復合背景。

比如完成千萬元天使輪融資的米戈思醫療,創始人李繼偉教授不僅擁有中科院材料科學背景,還在外企、國內上市公司有著十多年的市場銷售與投資并購經驗。

除此之外還有在本月完成近億元天使輪融資的漢贊迪,其創始團隊不僅專注于科研,有著十多年生命科學產品研發經驗和生物學背景;另一方面也精通市場化運營,深諳生命科學市場營銷管理和商業創新模式。

事實上,創始人身份的多元化正在成為初創企業的“必要條件”,這是因為研發與創業有著根本性的不同,最核心的一點就在于研發是理想化的,而創業是趨于現實的,研發上的投入可以不計成本,但創業不行,創業是一個完全市場化的運作。

所以,創始人如果只具備研發能力,而缺乏基于市場的準確認識,即便是再好的技術,也會在推向市場的過程之中面臨諸多局限性。

因此,我們看到了很多初創團隊,在當下有意識地在吸納有市場運營經驗的合伙人;同時,初創團隊自身也在通過各種各樣的方式,彌補其市場化能力不足的劣勢。

說完創始人畫像,再把目光聚焦到研發模式。通過對18家初創企業進行分析,我們發現“聯合研發”正在成為醫療領域初創企業的共性。

以完成數千萬Pre-A輪融資的諾宇醫藥為例。據悉,在研發階段,諾宇醫藥不僅與江南大學及其附屬醫院共建了核藥臨床轉化中心,同時還與國內外多家頂尖醫療研發機構和高校開展合作,共同聚焦前沿核藥研發及創新藥篩選。目前,諾宇醫藥已有兩項研究成果躋身全球性創新藥領域first-in-class隊列。

除此之外還有被紅杉選中的阿泰克。為充分發揮ATTEC核心技術的潛力,阿泰克積極與全球領先的pharma和biotech建立廣泛的研發伙伴關系,已在2020年和一家國際領先藥廠建立了戰略合作伙伴關系,共同開發分子膠新療法。

從某種意義來說,“聯合研發”模式在降低初創企業研發風險的同時,也打破了單一個體研發的局限性。跨平臺、跨領域的交叉合作,不僅使各自優勢得到最大限度發揮,同時也彌補了各自的短板。

阿泰克創始人丁澦教授表示,“通過和國際領先的pharma和biotech合作,推動針對高價值靶點的藥物研發,優勢互補,充分發揮阿泰克對ATTEC和蛋白降解藥物研發的潛力”。

投資領域的“變”與“不變”

除了創始人畫像和研發模式之外,在早期醫療項目中,初創項目所屬細分領域也是一個焦點話題,因為它在一定程度上,預言了醫療市場未來的發展走向。

據動脈橙果局統計,在7月份完成早期融資的18家企業中,生物醫藥類企業占據大壁江山,共有10家,占比高達56%;醫療器械類企業緊隨其后,共有5家,占比28%;另外3家均從屬于近年來備受關注的數字醫療領域。

事實上,這樣的細分領域比例劃分已經成為早期醫療市場的共識,其大體可以分為三個基本點:第一點是優先關注硬科技初創企業;第二點是更傾向于生物醫藥類企業;第三點是開始重點關注有著新興生命力和巨大市場前景的數字醫療初創企業。這被看作是投資方向的“不變”。

那么變的是什么呢?變的是初創企業核心產品的應用場景。

據動脈橙果局統計,在7月份完成早期融資的18家初創企業中,聚焦腫瘤治療的初創企業有7家,占比39%,是投資機構最為關注的細分賽道。

以完成數千萬元天使輪融資的丹擎醫藥為例,這是一家立足中國,面向全球的創新驅動型藥物研發公司,致力于開發腫瘤精準靶向2.0時代 “全球首創(FIC)”靶點藥物。目前,丹擎醫藥有5項全球首創(First-in-class)新藥項目在研,已申請多項PCT國際發明專利。

除了腫瘤,眼科、輔助生殖等當前有著重度市場需求的細分賽道,也成為了7月醫療早期融資市場的焦點,18家初創企業中共有4家,占比22%。

先說眼科。以完成1200萬元天使輪融資的米戈思醫療為例,這是一家以活性陽離子聚合生物材料技術為源頭,聚焦于眼科微創的創新器械公司。

目前,米戈思醫療首款布局產品為青光眼微創手術器械,待GMP場地落地完成工藝和滅菌驗證之后便會進入注冊檢驗階段,后續除青光眼領域外,在視光領域的ICL晶體也將是米戈思醫療的發力方向。值得一提的是,在不到一年的時間里,米戈思醫療已相繼完成兩輪早期融資,充分體現了資本對眼科微創器械賽道的青睞。

再說輔助生殖。自“三孩政策”出臺之后,輔助生殖賽道的市場熱度在近一年來一直居高不下,賽道里的諸多初創企業都乘著這股政策東風順利完成了融資。

女媧生命就是其中的典型代表,在2021年7月20日“三孩政策”出臺之后,擁有新一代輔助生殖技術的女媧生命,在短短一年的時間里已經完成了三輪早期融資,上升勢頭相當迅猛。

從這兩個細分賽道的早期投資熱度,我們也能看到一個新的趨勢,即投資機構正在將目光聚焦到那些有巨大市場需求,但賽道還相對“年輕”的高價值細分領域。

投資機構的“百花齊放”

就投資機構而言,7月的早期醫療市場沒有“領頭羊”。

據動脈橙果局統計,在7月完成的18起醫療領域早期融資事件中,共有32家投資機構參與,但均只完成一輪早期融資。

在這些投資機構中,不僅有紅杉、高瓴等頭部機構,當然也有長期專注早期項目的北極光創投、比鄰星創投和啟迪之星等,除此之外還有地方政府支持基金——隸屬于徐州市國資委的國盛富瑞。

投資機構的多元化也從側面印證了早期醫療市場的熱度。當前,“投資機構追著科學家跑”、“投資機構蹲在高校門口”、“投資機構瘋搶科學家”等話語不斷地出現在市場上,雖然略有夸張,但也大差不差了。

一位有多年早期項目投資經驗的投資人告訴橙果局,“在疫情之前,關注早期醫療項目的投資機構真的很少,大家其實都不怎么看早期項目,因為覺得錢少、事多,而且風險也大。但就是在這一兩年,自己突然就感覺競爭對手變多了,以前不投早期的開始投早期了,科研院所、地方政府也都在成立自己的早期基金,這個市場一下子就熱鬧了”。

那么,資本為何會選擇在當下加注早期醫療項目呢?這必然是有原因的,通過與多位投資人進行交流,我們總結了以下三點原因:

第一點是醫療領域低垂的果實現在已經摘得差不多了,未來更多的機會必定是那些具有原始創新技術且能滿足臨床需求的創新型企業;

第二點是瘋狂加速的二級市場正倒逼一級市場,投資界限變得不再清晰,以往只專注中后期的投資機構,很難再找到一個合適的點從中間切入,只能將目光聚焦到早期項目;

第三點是早期醫療項目正迎來巨大紅利期,當前,政府、科研院校、上市企業、投行等都在重點關注醫療領域的初創項目,這使得初創企業比以往任何時候,都更容易成長,也更容易迸發出巨大的市場價值。

當然,這些被選中的初創企業本身也要具備一定的“硬”實力,所以,這就非常考究投資機構甄別和陪伴初創項目的核心能力。