文|音樂先聲 丁茜雯

編輯|范志輝

針對于“老歌”的過度消費,在東西半球從未停止過。

隨著《怪奇物語》第四季完結,穿插在劇中的多首歌曲,也再度回潮。但在重回榜Billboard前列,甚至蟬聯多期第一的同時,也阻擋不了短視頻洪流的當下對老歌進行的亞文化性消費。在TikTok上,Kate Bush的《Running Up That Hill》成為了不少博主用來拍攝搞笑段子的BGM,其使用場景更出現在了某些大尺度短視頻中。

而在內地,老歌也同樣面臨著這一問題。既有像《怪奇物語》這般因劇翻紅在某一時期成為主要惡搞對象的,也有因過度改編等二創行為帶來的對于老歌的過度消費。

但這對于老歌來說,算得上是好事嗎?

老歌消費熱

疫情后的這幾年,算得上是全球老歌“復興潮”。

近期,Kate Bush在1985年發行的作品《Running Up That Hill》便經由《怪奇物語》第四季重新爆紅全球,打入美國Billboard單曲榜前列,還拿下英國UK單曲榜一位。

而前不久,BGM唱片也宣布收購鞏俐老公Jean- Michel Jarre的全部音樂曲庫,這位在Spotify上擁有每月近55萬聽眾的法國電子音樂大師,所產出的老歌在發行近半個世紀后,仍然備受歡迎。

這邊華語樂壇,周杰倫也在發行新作的熱度下,將其千禧年前后發行的經典作品幾乎重新帶回了各音樂平臺排行榜前列,在QQ音樂飆升榜中占領前一百名中97個席位,發行于2006年的作品《夜的第七章》更是位居一位。

還有利用虛擬線上技術將已逝世的歌手重新帶回大眾面前,進行新一輪的老歌“回憶殺”。像是國內就曾多次“復活”鄧麗君,以隔空對唱的方式滿足了大眾的懷舊情懷,同時也使得老歌重新回到消費市場。

這其實反映了當下唱片公司、版權公司、投資基金等各方對于老歌版權爭奪的一角。據不完全統計,去年,唱片公司們與包括Bruce Springsteen、Bob Dylan、Neil Young、David Bowie等在內的數十位知名音樂人達成經典版權交易,交易額高達幾十億美元。

而“老歌消費”在全球也處于增長趨勢。據MBW統計,老歌在2022年第一季度和第二季度,在美國國內音樂總消費的占比高達的72.4%,擁有壓倒性的受眾群體。

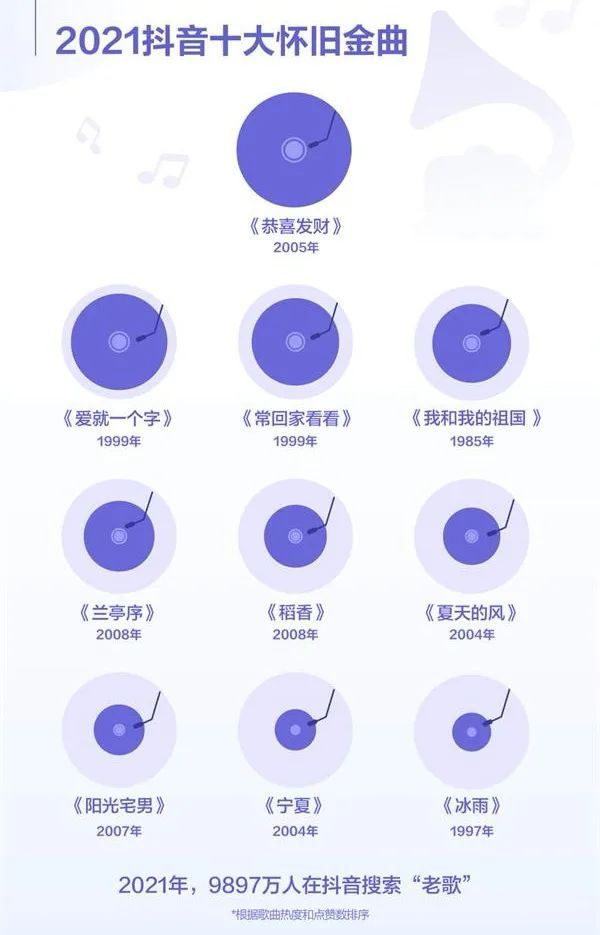

同樣的,在華語音樂市場也是如此。根據抖音在去年發布的《2021抖音數據報告》顯示,僅過去一年,就有約1億人在抖音搜索“老歌”,“十大懷舊金曲”更是橫跨上世紀80年代至千禧年之后;而在主流音樂平臺上,周杰倫、林俊杰、陳奕迅等多位頗有“懷舊感”的歌手,過往作品更是常年占據排行榜收聽前列。

老歌對于受眾群體來說,也具有與疫情前的世界連接情感的媒介作用,是具有社交屬性的存在。比起從主流音樂平臺去發現、付費、收聽、分享,在短視頻平臺崛起之后,釋放了對老歌的消費力的同時,也使其在一定程度上成為了帶有速食意味的消費品。

這些收聽之外的玩法,也導致對于經典老歌的消費出現了在互聯網文化下被挪用、解構,甚至失去本身的情況。

被“榨干”的老歌

在衛視或網絡平臺上,經典熱門老歌也往往是被“過度消費”的情況。

不管是音樂綜藝節目或是大型晚會等活動,都一向少不了經典老歌的頻繁性再出場。比如《一剪梅》便在《流淌的歌聲》《披荊斬棘的哥哥》等音綜節目中被反復改編,這也導致了頻頻“撞車”的局面,甚至會出現節目之間為了留存率,在同一時期使用同樣幾首歌曲制造噱頭,同質化現象嚴重。

這種將老歌頻頻“壓榨”作為節目噱頭的行為,也毫不意外地被網友拿來做為節目質量對比;改編效果也多以抹滅老歌原有內核為主,也從欣賞懷舊老歌演變為了變味濃烈的舞臺競爭。而經典老歌也成為了競演工具,聽眾也不是單純地因為老歌本身產生的價值意義而去買單,反倒產生對老歌還能如何被魔改的獵奇心理,陷入“精神消費”怪圈。

但經典老歌之所以為經典,也是因其在特定時期曾有一定的流行度與傳唱度。在當下的主流平臺上,以情懷不斷重復消費早已成為“熟臉”的老歌,勢必也會導致審美疲勞的產生。無數個版本的翻唱,看似是在為老歌的重新活躍加以重生的機會,但實際上卻是音綜等節目形式在過度消費老歌,依賴經典創造的舒適區,老歌實則成為了被“寄生”品。

對于音樂行業來說,也毫不意外地將會影響著原創音樂的發展。不管老歌是如何被創意新生、過度消費,說到底都是在被“吃老本”。當下老歌除了能夠養活無數個音綜節目或是成為短視頻平臺的社交貨幣,還免不了經歷翻唱、抄襲、改編,這也會促使音樂行業不斷流連在“吃老本”的循環之中,重娛樂而輕音樂,“榨干”老歌的同時也會致使華語音樂創作力不斷萎縮。

但說到底,過度消費老歌也意味著,老歌的關注度與影響力在音樂市場上占據著一定的主要位置,并未被時代所拋棄,成為蒙塵的珍珠。

只是,從長遠來看,啃噬某些反復被“壓榨”的經典老歌并不是長久之計,畢竟不管是市場還是消費者,都仍舊是需要原創音樂的補給,自然而然也能走出單一的音樂審美困境。

老歌變味了嗎?

如今的互聯網時代,對于老歌的消費其實并不完全由懷舊因素驅動,反倒在解構氛圍下,被賦予了亞文化消費的變形。

德·賽都在《日常生活實踐》中提出“盜獵”這一概念比喻讀者與作者的關系,是一種爭奪文本所有權和意義控制的持續斗爭的關系。移動互聯網時代的亞文化不再是直接性抵抗,而是通過對主流文化的“解構”與“重構”,從中盜獵出自己的文化。在此之下,老歌的符號意義,經由短視頻用戶加工后,往往夾雜著可利用性的二創空間,被重新施加了創意與解構。

比如2020年,費玉清的《一剪梅》在國內再度走紅甚至于海外“出圈”,便是如此。在一位普通用戶將自己翻唱的《一剪梅》傳至短視頻平臺后,由于其并不悅耳的歌聲加上意外“撞臉”英語國家經典童話故事《鵝媽媽》中的“蛋先生”,在海外網友的二創之下,這首老歌也被拋棄了原來描繪凄美愛情的內涵,成為了代指無語等負面情緒的鬼畜惡搞方面的常客。其中“雪花飄飄,北風瀟瀟”更是代指無語等負面情緒,升級為海內外共通的惡搞BGM,還被應用到了meme之中。

所謂meme,是指在同一個文化氛圍中,人與人之間傳播的思想、行為或風格。通俗來講便是“梗圖”,是一種流行的、以衍生方式復制傳播的互聯網文化基因。而這也是眾多經典老歌被過度消費的主要來源。

而Queen樂隊的《We Will Rock You》,便在當下經由meme化后,歌名與樂隊成為了不文明用語“F**K”輸出的代指。再比如,經由電視劇《想見你》再度回到大眾視野的經典老歌《Last Dance》,也因含有大量可做情緒指向性的歌詞,成為了被解構為meme的熱門對象,諸如“所以暫時把你眼睛閉了起來”等。

可以說,老歌在被meme為代表的亞文化重新拆解下,滿足了當代網民自身的精神需求釋放,實際上也是對社交需求的消費。這種亞文化消費,老歌被解讀成為meme中所擁有的指向性意義,經由Z世代間的互相傳播和共鳴,也充當了社交貨幣的功能。

本質上,亞文化消費的目的就是為了休閑和娛樂,獲得情感共鳴,而老歌也是因其具有能夠引起集體共鳴性的特征,更容易成為公共討論話題。這也使得群體間有了共享的內容,也就可以做出共通的行為,從而獲得群體性的情緒快感。

一定程度上來說,老歌在亞文化所帶來的類似于互聯網黑話中被重生、消費,也就早已失去了原來的語境,成為了具有傳遞情緒價值的社交工具。

結語

我們在消費老歌的時候,大多是將目光放在熱門、經典的范圍,這也就導致了某幾首歌曲的過度消費。然而時至今日,尚且處于“冷門”的遺珠型老歌,也許該有機會被重新帶入大眾視野。

就像在曾獲奧斯卡金像獎最佳紀錄片的《尋找小糖人》中,美國歌手羅德格里斯于上世紀70年代發行了兩張遭受冷遇的專輯,但這兩張蒙塵的專輯反而之后在南非成為了熱門佳作,這何嘗不是老歌的一種新生消費呢?

對于音樂人來說,老歌固然會因時間的檢驗帶來一代又一代人的懷舊因子,但這并不代表著老歌便是“萬金油”,如果一昧吃起老歌的殘存價值,那么這不僅僅是在過度消費老歌,也是在透支音樂人本身的創作價值。