記者 | 實習記者 劉詩琦 記者 潘文捷

編輯 | 黃月

中士邊抄起土耳其彎刀開始在啞巴身上一刀刀地割,一邊大吼“說話!最好不要惹毛我,你這狗娘養的印第安人”的時候,也沒有人站出來,啞巴只是瞪著他那凸起的眼睛,那雙因為極度驚恐而幾乎要從眼眶里爆出來的眼睛,仍然無法回答中士的問題——他當然沒法回答了。中士自然把他的沉默看成對自己的挑釁,拔出大刀要逼對方像球賽解說員那樣流暢地說出他想聽到的答案……真是個愚蠢又兇殘的中士,他砍死了啞巴。卻自始至終都不知道,那些尖叫不只是因為疼痛,它們也是啞巴唯一的表達方式。——《錯亂》

在偏遠的村落,啞巴被入侵的中士綁在廣場邊的樹上,要求說出村里游擊隊隊員的姓名。尖叫是啞巴唯一的表達方式,也是其他村民唯一的表達方式——在極端的暴力與恐懼面前,所有人都是失語的。殺人的狂歡充斥于整個國家之時,全體民眾也將陷入精神錯亂之中。這是作為大屠殺幸存者的印第安人的回憶記錄,也是小說中的“我”的工作——校對一份記錄了數百場屠殺的口述史料。

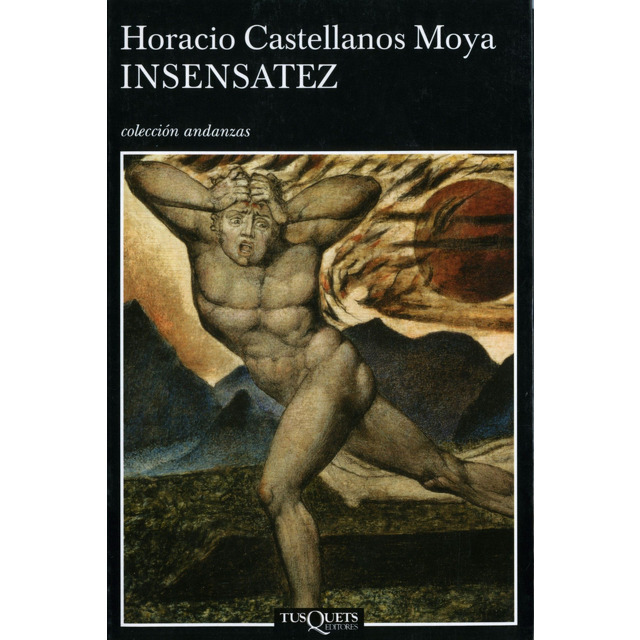

奧拉西奧·卡斯特利亞諾斯·莫亞(Horacio Castellanos Moya)作為拉美后“文學爆炸”時代的重要作家,其小說《錯亂》日前在中國引進出版。《錯亂》講述了一位逃亡作家因編輯一份長達一千一百頁的證詞檔案而逐漸走向精神錯亂的故事。

“這一份證詞就像一個個裝滿疼痛的濃縮膠囊,一字一句都如此響亮,有力而深刻。”為了抵抗這份疼痛與恐懼,“我”嘲諷一切、懷疑一切,以不相信來獲得自我的合理性。同時,“我”以性愛和尋找證詞中的詩意,來遮蔽證詞里的暴力與血腥,最終卻仍走向了偏執和沉淪。

“我”執著于和門衛爭辯街上的槍響是五聲還是六聲,“我”感覺街上每個人都要來追殺我,“我”不斷陷入抓著新生嬰兒的腦袋撞向橫梁的幻象,最后,“我”在狂歡節上高喊著“我們都知道誰是殺人犯”的口號回到家中,想象和現實逐漸重疊。

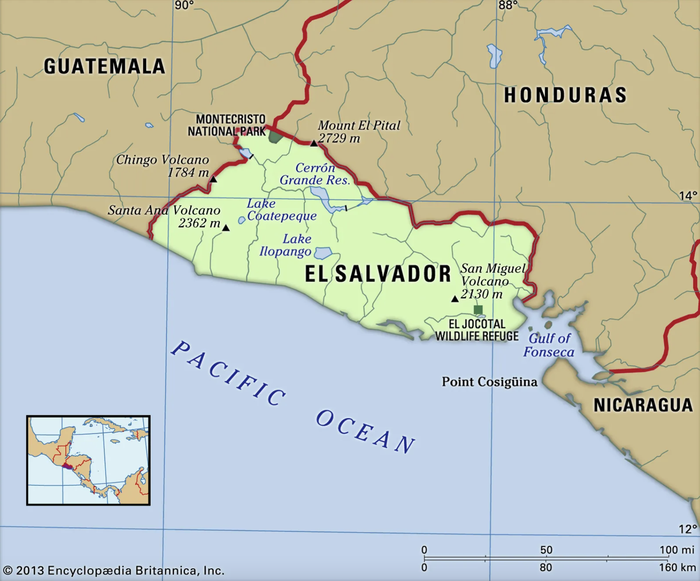

在接受界面文化(ID:booksandfun)專訪時,莫亞說“在中美洲,死亡過于迫近,人們到頭來除了拿它開開玩笑,別無他法”,“我”的錯亂是中美洲地區人們的真實困境。

莫亞執著于描寫歷史創傷下人的心理狀態,政治是土壤,人才是目的。他提到,“對作家來說,進入一個人物的大腦很難,之后再走出來可能更難……我的小說在本質上是心理的,它們所呈現的,是人在特定情形下所展開的思想和情感活動。”

在一個充斥著政治狂熱的病態社會,人以何種方式存活下去?當歷史傷疤成為集體記憶,它又將如何指導后來人的生活?當暴力越來越常態化,精神錯亂成為普遍現象之時,瘋癲與文明又該如何界定?莫亞試圖以小說《錯亂》為這些困難的問題作答。此外,在這次采訪中,他也回應了關于“黑色幽默”、命運觀以及文學與政治的關系等問題。

[薩爾瓦多] 奧拉西奧·卡斯特利亞諾斯·莫亞 著 張婷婷 譯

后浪·花城出版社 2022年

01 我們用笑來抵御精神錯亂

界面文化:“錯亂”既是小說的標題,也是小說中人物的狀態。小說試圖將暴力與血腥戲謔化、幽默化、日常化,這在一定程度上也造成了讀者閱讀感受的一種錯亂。作為作者,你理解的錯亂有幾層意涵?

莫亞:有好幾層涵義。日常生活中的錯亂源于缺乏常識。小說中沒有直接的暴力,暴力只存在于主人公閱讀的人權報告中。大部分事件都發生在主人公的腦海里,小說描述的就是他的心理狀態。而這些狀態與常識發生沖突,引讀者發笑的正是這種錯亂的心理狀態。

在另一個層面上,歷史的錯亂在于將錯誤的、甚至足以構成罪行的理性用于處理集體問題。政治領導人會認為,施暴和屠殺可以解決問題,但這種所謂的理性是一種歷史的錯亂。因為從長遠來看,暴力只會使問題惡化,并導致它們循環再生。

最后,還存在一種宇宙觀的錯亂,它來自于這樣的想法:人類是宇宙中唯一存在的物種,因此人類可以“征服”宇宙。然而事實是,我們根本不知道,在這個迷失、孤立的星球上,我們存在的意義究竟是什么。

界面文化:《錯亂》在扉頁引語里引用了《安提戈涅》里伊斯墨涅的一句話:“啊,主上,人倒了霉,甚至天生的理智也難保持,會得錯亂。”伊斯墨涅在《安提戈涅》里是父親亂倫罪的背負者、是現實命運的承擔者,從不主動抗爭。伊斯墨涅認為的錯亂是對現實秩序、法律的違背,而安提戈涅認為的錯亂是對神法、對自然情感的違背以及對不合理的人法的遵從。《錯亂》里的“我”是伊斯墨涅式的人物嗎?你又如何看待伊斯墨涅與安提戈涅的行為呢?

莫亞:《錯亂》中的“我”,相比于安提戈涅,更接近伊斯墨涅:他為賺取薪資而工作,在法則范疇以內生存;他身上沒有叛逆,只有混亂和無意識。被政治權力——在安提戈涅的故事里是透克洛斯(Teucer),在《錯亂》中是危地馬拉軍隊——視為敵人的人,必然會陷入脆弱和無助的境地。安提戈涅的神話與我的小說的關系或許就在于,它們都描述了這種脆弱的狀態。

界面文化:“見證文學”作為中美洲20世紀文學的重要流派,主要指以歷史真相為基礎、書寫邊緣群體的抗爭訴求并進行社會動員的非虛構類作品。你如何看待個人的歷史和“見證文學”書寫的歷史?

莫亞:個人歷史很大程度上被集體歷史所決定。無論一個人多么想與眾不同,或是想逃離自己所屬的社會,都不可能擺脫集體歷史為其留下的印記。內戰時期危地馬拉原住民處于軍事鎮壓之下,這些受害者的個人生活,就是被這段悲慘的集體命運所決定的。

界面文化:你曾在一次演講中說:“我們用笑來抵御精神錯亂。”在《錯亂》里,幽默諷刺、妄想癥等都是“我”的心理保護機制,試圖以此抵御精神錯亂,但最終“我”還是精神崩潰了。這種崩潰是無法逃脫的宿命嗎?以幽默與妄想癥面對這個世界,是對現實秩序的消極順從還是有限反抗?

莫亞:在我看來,命運之所以是命運,就在于它的不可避免,至少就希臘神話而言,萊瑤斯、俄狄浦斯、透克洛斯、彭透斯等等都拒絕接受自己的命運,試圖改變或逃避它,但都沒有成功。《錯亂》的主人公也無法逃避他的命運。確實,當現實非常殘酷時,幽默可以作為一種對抗機制發揮作用,能夠弱化事件的力度或嚴酷性。在我們在不得不面對一種嚴酷、高壓的生活時,它可以被用來減輕精神壓力。

02 無所依托、無可堅守引他走向沉淪

界面文化:幽默或許能夠減輕嚴酷現實的傷害,《錯亂》中許多幽默和反諷的語句也似乎沖淡了歷史的暴力,你是如何調控和運用這種幽默的?

莫亞:我在寫作時不考慮幽默,甚至沒有想過要保持任何形式的平衡。我所做的就是進入角色的頭腦,體會他如何看待世界,并在此基礎上發展他的故事。這個人物做出那些言行,并不是因為他想笑,有意要搞笑或制造幽默。他說什么做什么,都是正常甚至認真地在做、在說。是他的缺乏常識——我再說一遍,是他對自己缺乏常識的無意識——才為故事制造出了幽默效果。

界面文化:你曾說,“我基本不會賦予我的人物以同情心,我不是那樣的作家。”假如賦予《錯亂》里的“我”以同情心,會造成對以幽默反諷的心理防范機制的消解嗎?

莫亞:這個人物不同情任何人,無論是受害者還是施害者,盡管他的精神狀態一度與雙方都發生了認同。認同與同情是不一樣的。我認為,如果他對某項事業產生了同情,那他就將變成另一個人物,我們看到的也將是另一個故事、另一部小說了。而這種通過幽默和諷刺來進行自我保護的心理特征,在大多數目睹過一些極端非理性暴力的人身上都可以看到。在中美洲,死亡過于迫近,人們到頭來除了拿它開開玩笑,別無他法。

界面文化:在《錯亂》里,似乎“我”對所有的事情都是嘲諷、不相信的態度,“我”在解構一切東西,包括“我”自己。你認為有什么東西是永恒的、可堅守的嗎?

莫亞:我的感覺是,這是一個遲早會步入深淵的人物,因為他無所依托。他嘲笑暴力,但同時也是一個思想和情感都深受該暴力影響的人。這種無所依托、無可堅守的狀態,終將導致他的沉淪。

界面文化:《錯亂》中很多章節都以時間和地點的陳述開篇(“今天第一天入職”、“那天早上,我在位于恩喀斯大樓的公寓里醒來”、“今天星期日”、“那天上午”、“我躺在床上”、“我晚上八點半來到第六大道1-25號公寓”等),你是否試圖以這種有邏輯性的敘事來確保“我”沒有錯亂?

莫亞:在我看來,神經質人格的特征之一是對時間和空間方位的執著,而他們自己往往沒有意識到這一點。這個人物就是如此,他對時間和空間的關注,是為了抓住一些現實感。但我需要提醒您,他并沒有意識到自己在漸漸發瘋。正是這份無意識,才導致一些在讀者看來很好笑的橋段發生。在一個理智的人看來,這是一場荒謬的爭執。但偏執型人格最注重細節,他們在細節的世界中摸爬滾打,無法脫身。這個人物正是如此。偏執和荒誕之間的界限十分微妙。

03 文學將謊言暴露在陽光下

界面文化:薩爾瓦多作家米蓋爾·韋索·米克斯特曾用三個V開頭的詞形容薩爾瓦多當代社會:暴力(violenta)、邪惡(vil)、空洞(vacía),長期處于黑幫、內戰、槍殺、搶劫之中,暴力成為中美洲的標簽。中美洲作家們對于暴力的持續關注與書寫,是否會反作用地強化這種民族性格呢?同時也將人們對問題的處理方式進一步固化在暴力上?

莫亞:文學是一個社會的產物,而非其成因。作家感知、投射、再現、虛構化社會所賦予他或她的東西。如果社會是暴力的,文學就會或明確或隱晦地表達這種暴力。文學頂多只能就人及其周圍環境的各種復雜性、細微處和內在沖突提出一些問題。文學幫助人類看到自己,沒有遮掩和藏身之處的自己;看到謊言的力量,也看到謊言的脆弱。一切暴力中都包含著謊言,一個國家的暴力只能暴露出它巨大的謊言。文學并沒有鞏固這些始終隱藏著的謊言,而是試圖將其暴露在陽光下。

界面文化:你曾多次提到自己童年的暴力經歷,小說中也充滿暴力敘事。這種童年的暴力記憶是否成為如今你無法擺脫的創作底色?

莫亞:作家與其童年和青春期之間的關系因人而異,這份關系以非常個人化的方式影響著作家,不能一概而論。有人說,最具決定性的是童年時期,也有人說是青春期;在我這里,兩段記憶都留下了影響。但我認為,相比于記得住的事,那些記不住的對我施加的影響更多。那是存在于每個人身上的“月之暗面”。正是由于它的黑暗和未知,它可以比記憶中已知的部分更具決定性。這部分也會為作家的世界觀,及其對生活和創作的態度留下印記。

界面文化:在其他媒體的采訪中,你表示對中國文學的了解更多限于李白、杜甫等古代詩人。巧合的是,波拉尼奧在《荒野偵探》中也曾提陶淵明、王維、李白、杜甫和白居易等人。

莫亞:我不知道波拉尼奧也喜歡這些詩人。也許是個巧合。上世紀70年代中期,我和我薩爾瓦多的詩人朋友們一起,帶著極大的欽佩之情閱讀過這些作品。這些詩在多大程度上影響了我們,我不知道。在我看來,它們體現了一個世界詩歌的高峰。

界面文化:《錯亂》里的“我”帶有明顯的現代犬儒主義者的特征,懷疑一切,不相信道德與智識,功利至上,“以不相信來獲得自我的合理性”,抬高虛無主義的價值。當代人似乎用這種犬儒主義作為自我保護的外殼,你如何看待現代社會這種犬儒主義的彌漫?

莫亞:虛無主義是對一切道德、宗教和政治信條的否定。在我看來,這個對《錯亂》主人公來說太高級了,因為他生活在一個擁有信念就會送命的環境,而他只是在用拒絕相信來保護自己、讓自己活下去。他來自于一個充斥著政治狂熱的病態社會。他的人生態度不是通過理論闡述得來的,而只是一種生存機制。另一方面,我不確定現在的世界是否比過去更加犬儒:犬儒和虛偽始終存在,尤其在那些當權者身上。不同的只是,現在人們更容易看到、意識到它。

界面文化:如今你主要居住在美國和瑞士,之后的小說是否會考慮將敘事視角和內容轉移到美國或歐洲國家呢?

莫亞:我最新的小說《被馴服的人》(El hombre amansado, 2022)發生在斯德哥爾摩,前一部小說《血腸》(Moronga, 2018),人物的活動地點在一座叫Merlow City的美國中西部小鎮、華盛頓特區,還有芝加哥。通常,作家居住過的地點會為其故事提供場景,至于我的角色,他們仍然是那些來自中美洲的,飽受折磨、危機四伏、適應不良的人。

(感謝《錯亂》譯者張婷婷提供翻譯協助)