文 | 文化產業評論 Veronica(文化產業評論作者、三川匯文旅體研究院研究員)

編輯 | 時光

今年上半年湖南衛視的《聲生不息》是熱門綜藝,通過新老港樂人、內地歌手翻唱、改編曾經的港樂經典,來慶祝香港回歸25周年。

從1970年代中期開始,港樂承載了幾代人的青春,也一度影響了整個亞洲。然而如今我們說到港樂,似乎都是在說從前的港樂,現在的港樂仿佛“銷聲匿跡”。

港樂的曾經,首先,何為港樂?

一般來說,香港人并不會稱他們的歌曲為“港樂”,這個詞在他們的語言習慣中其實是“香港管弦樂團”的簡稱。但因為“港片”“港劇”這兩個詞的廣泛傳播,內地聽眾便順勢稱香港歌手們的作品為“港樂”。而對于香港本地人來說,他們更習慣稱這些作品為“廣東歌”或者“粵語歌”也即Cantopop。

但香港歌手們并非只唱粵語歌,如大家耳熟能詳的劉德華的《忘情水》,張學友的《吻別》;唱粵語歌的并非只有香港人,如王菲;甚至香港這座城市的代表曲目是羅大佑的《東方之珠》,非粵語也非港人演唱(羅大佑是來自臺灣地區,1985年開始去往香港發展,并在香港創立了自己的音樂廠牌“音樂工廠”)。

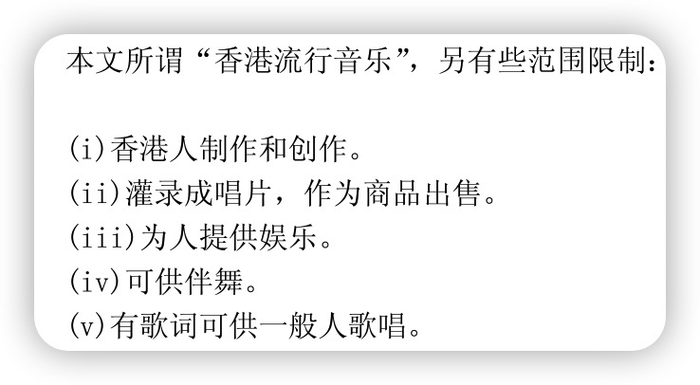

黃霑在其2003年博士學位論文《粵語流行曲的發展與興衰:香港流行音樂研究》中,將港樂定義為:

可以看到,黃霑的定義里并沒有限定一定是粵語歌曲,更重要的是,是否為香港人制作、創作。只是對于香港歌手來說,用粵語來歌唱是首選的,本能的語言習慣,所以粵語歌曲在港樂中占比極大。因此,總的來說,港樂即指由在香港發展的音樂人制作、演唱的流行音樂作品,其中以粵語歌為主。

港樂的輝煌無須多言,簡單回顧一下港樂的各個階段及代表歌手便可知一二。港樂的開端約為1970年代中期,70年代的代表為許冠杰、羅文、溫拿樂隊、徐小鳳、仙杜拉等。

80年代則是譚詠麟、張國榮爭霸時期。期間,還有數不清的優秀歌手天王天后:梅艷芳、林子祥、陳百強、葉倩文、beyond、羅大佑、關正杰、鐘鎮濤、鄭少秋、汪明荃等等。這段時期也是香港樂壇的全盛時期。

90年代則是四大天王時期,同時,王菲、王杰、任賢齊、周華健、關淑怡、李克勤、陳慧嫻、草蜢人才輩出。2000年后,很難評選出可以成為天王天后的歌手,唯有陳奕迅可稱為歌神,但好在還有容祖兒、古巨基、楊千嬅、twins、側田、鄧麗欣等人。

雖然是流行文化、方言文化,但港樂其實意義深遠。

對于香港人來說,港樂內蘊著港人的文化身份認同。

港樂的詞曲特色,最關鍵的便在于其日常生活性、本土性,反映著當時香港底層人民的日常生活和心境,可以說,港樂就像港片一樣,是港人文化身份的重要象征和呈現。

對于整個中國來說,港樂是華語流行音樂的“橋頭堡”。7-80年代,香港是中國看世界,更是世界認識中國的一個窗口。港樂不僅對整個內地、臺灣地區都有影響,也對東南亞、日本、韓國都產生了席卷性的影響。如在張國榮之前,韓國人并不買賬粵語歌,但張國榮的《當年情》《倩女幽魂》在韓國大紅,唱片銷售量達三十萬。

港樂里常有表現中華兒女優秀品質,中華大地壯闊山河的內容,很好地對外宣傳了中國的形象。香港著名音樂詞人鄭國江也曾自信地表示:“那時候的我們會將中國人不怕艱難,堅毅和包容通過歌曲傳遞出去。” 如這樣的歌詞:

“長江,長城,黃山,黃河,在我心中重千斤”

“讓海天為我聚能量,去開天辟地為我理想去闖,看碧波高漲又看碧空廣闊浩氣揚”

“萬里長城永不倒,千里黃河水滔滔”

可以說,港樂是東亞流行音樂文化里的一顆珍珠。我們曾擁有過這樣的港樂,是一種幸運。

港樂為何衰落?

然而,縱使曾經這樣耀眼,青黃不接,是大家對港樂現狀的共識。

港樂從什么時候開始衰落?

早在上世紀90年代末,衰退的跡象便顯現了。

據資料顯示,從95年到98年,三年時間,香港唱片零售值減少一半。

但如大眾所看到的,21世紀第一個十年里,港樂仍然有許多家喻戶曉的音樂人和膾炙人口的經典作品,如陳奕迅、古巨基、楊千嬅、容祖兒等等。雖不如80、90年代的盛況,但也并非乏善可陳、一落千丈。

應該說,港樂的衰退從90年代末初見苗頭,到2010年代后,形成了普遍衰落的現狀。

黃霑曾用12個四字詞語羅列總結港樂衰敗的原因:行業短視,翻版猖狂;科技發達,水平低降;社會老化,歌迷年輕;別人文化,港曲無光;注重包裝,不務正業;產品單一,乏善足陳。

這是他在03年做出的回顧總結,將近20年過去,港樂的持續衰退大家有目共睹。

筆者認為,造成港樂持續走下坡路的原因有以下五個方面:

香港經濟發展速度放緩,市場有限

經濟基礎決定上層建筑,而流行文化本身便與消費互為表里。流行音樂的發展狀態、方向與一個地方人們的消費需求、消費水平息息相關。港樂曾經的輝煌離不開香港作為亞洲四小龍之一飛速發展的經濟勢頭、極高的城市化水平、市民們對休閑娛樂的大量需求。

在許多研究者看來,香港在90年代已經進入“晚期資本主義”階段。香港沒有重工業,高度依賴金融業及服務業,產業結構并不健康;加上房地產泡沫、極大的貧富差距,以及97年的亞洲金融危機、08年的全球金融危機等原因,香港在21世紀的發展速度有所放緩。

這影響到娛樂業,促使香港的文娛市場大幅度萎縮,產業資金減少,藝人薪酬降低。

香港歌手們想要掙得更多,就必須進入更廣闊的市場。從21世紀開始,香港藝人、制作人等離開香港,進入內地娛樂圈,北上撈金的情況成為普遍現象。

石榴姐苑瓊丹就曾在電視節目上直接坦白:“香港的演藝行業與內地不同,藝人在內地可以一步登天,在香港就很難了。” 這種差異可以直接反映在歌手的出場費上。2002年以來,內地明星們的出場費飆升,原來出場費每場3萬元左右的內地歌星,如登上央視春節晚會,出場費可以直接上漲到8萬元。而香港歌手張明敏(知名作品《我的中國心》),在香港的出場費每場僅3萬元,高勝美、潘美辰出場費每場不到6萬元。

互聯網時代的到來,香港信息差優勢喪失,聽眾的選擇更豐富了

70-90年代初,香港是中國對外的窗口,國外的新鮮事物、文化動態幾乎都首先傳到香港,再由香港消化吸收,傳到內地。香港能夠成為中國流行音樂文化的橋頭堡,原因之一便在于此。但隨著互聯網時代的到來,香港的這種信息差優勢蕩然無存。

內地聽眾無需香港歌手們的翻唱,就可以隨時隨地聽到最新的日韓、歐美音樂,內地音樂制作人也可以很輕松地與歐美音樂圈接觸,與其合作,吸取其精華,豐富內陸音樂生態。

互聯網時代的到來也讓大眾的選擇更多。歐美文化的叛逆性、多元性,日韓娛樂的猛烈進擊,都強烈地吸引著年輕群體,港樂即使再突出,也只是大海里的一顆珍珠,不再是掌上明珠。

香港音樂固步自封,單一同質化

港樂曾經的興盛與其大量吸收國外優秀音樂元素有關,但90年代后期的“香港流行音樂界自大驕矜,不思改進”(黃霑語)。這主要體現在90年代后期,歌手們大量發唱片,但作品同質化嚴重,編曲方式固定,歌詞欠缺打磨,或是為了迎合新興的卡拉OK,更多地去制作適合發泄的、對唱功要求不高的歌曲。

港樂的固步自封是許多流行文化都會經歷的階段,即當行業產業化、模式穩定,大眾口味趨同,而市場萎縮,有創意的、前衛的音樂難以獲得更多市場。

王菲正是在1997年放棄粵語市場,簽約EMI;林憶蓮則早在91年就因為其精心打造的《野花》專輯不受港人歡迎而放棄香港市場。

港片港劇影響力下降,對港樂的帶動力不再

港樂的迷人之處還與大量港片、港劇息息相關,許多膾炙人口的港樂都源自影視作品。1974年,顧嘉輝為港劇《啼笑因緣》創作的主題曲,被認為是“港樂第一曲”,許冠杰為電影《鬼馬雙星》創作系列歌曲促使其成為第一代歌神。《射雕英雄傳》《英雄本色》《大話西游》《笑傲江湖》等經典作品在內地風靡,它們的主題曲、插曲,也是幾乎人人都能唱兩句的普及程度。

然而,港片不論是類型片、商業片、文藝片,還是按題材分的警匪片、恐怖片、武俠片,港劇方面,不論是TVB,還是制作過《我和僵尸有個約會》的亞視(06年后不再推出自制劇、16年倒閉),都沒有辦法再像八九十年代那樣輝煌。影視劇與它的ost,本就是互相輔助,相得益彰的關系,脫離了優質的港片港劇,港樂的魅力、內涵也多多少少打了一點折扣,傳播度、影響力有限。

天才粵語填詞人的后繼無人

港樂的成功是天時地利人和的結果,是時代必然性和偶然性結合下的產物。這個偶然性,筆者認為集中體現在黃金時代一大批寫詞才子的出現:黃霑、盧國沾、鄭國江、林振強、潘源良、周耀輝、等等。

港樂的最大魅力幾乎就在于其歌詞的文學性。這些寫詞人實際上都是才華橫溢的文人,他們本身或是學者、高級白領、作家,對語言和香港生活有很細致的觀察與把握。他們的詞,既很好地利用了粵語的聲調特色,貼合曲調,朗朗上口,或文雅,或俚趣,又富含人生哲思,不論是家國情懷、市民生活、男歡女愛、人生起伏的主題,都有大量杰出作品。

然而才華是可遇不可求的,“兩個偉文”之后,香港樂壇鮮少再看到有大師級別的寫詞人。即使這些天才寫詞人都曾有意培養粵語寫詞人,但并未成功。也許是社會壓力加劇,人心浮躁,新人難以潛下心來打磨詞作,也許是香港曾經真的太過于幸運,擁有過一批天才詞人。

可以說,港樂的衰落,折射出香港影視劇的沒落,折射出整個香港文娛市場的萎縮,更折射出香港經濟的放緩。

港樂的未來:活在記憶中還是小眾化?

雖然人們常高呼“港樂已死”,但果真如此嗎?

衰落是不爭的事實,死亡則有夸張之意。在筆者看來,港樂不僅未死,而且正在努力開創新的未來。

首先,被遺忘才是真正的死亡,港樂只要仍在被懷念、被吟唱,就不算真正的死亡。

除了《聲生不息》這樣的音樂綜藝,還有許多人都在表達對港樂的懷念。

如廣州聯合書店攜手香港中華書局,為慶祝香港回歸祖國25周邊舉辦的《聲生輝煌:香港流行音樂黃金時代展》:

香港文化博物館2021年舉辦的《瞧潮香港60+》展覽,通過一千多件展品,展示回顧二次大戰后至二千年代初香港流行音樂、電影、電視和電臺廣播等發展。

以及今年7月,佛山南海萬科舉辦的“幸好還有廣東歌”主題展覽、唱片市集、音樂live等系列活動。

雖然流行音樂皆為“時代曲”—— 一時代有一時代的聲音,時代變化,人們需要的聲音自然也會變化,但總有一些作品會在大浪淘沙的過程中,因其閃閃發光的品質而沉淀為人們心中的經典。經典不會過時,可以長期地承載著人們的情感,人們會永遠需要它。

港樂從上世紀70年代中期到本世紀第一個十年這三十多年間,誕生了數不清的經典,這些經典樂曲,主題豐富,有關于俠肝義膽,家國情懷,茫茫人生,也有關于愛恨情仇,市民生活,它們承載了幾代人的青春,影響著兩岸三地許多人的精神世界,更是連接內陸和香港的紐帶之一。因為音樂是抽象的,是無邊界的,能夠輕松地跨越制度、空間、時間的差異和距離,將人們的心聯結在一起。

懷舊并非只意味著“向后看”,《懷舊的未來》中,美國學者斯維特蘭娜·博伊姆指出:“懷舊不永遠是關于過去的;懷舊可能是回顧性的,但是也可能是前瞻性的。”懷舊,也可以意味著在不忘本的基礎上向前走。香港音樂的另一種未來,在筆者看來,便是既堅持本土精神,又積極融合其他音樂元素,豐富港樂層次,提升港樂品質,努力破圈。

比如,香港樂壇如今其實存在著不少小眾樂隊,堅持粵語歌曲創作。

港人心中港味濃厚的chochukmo , Rubberband, Dear jane, Supper Moment、at17,Killersoap等等。這些樂隊除了粵語創作,歌詞內容也延續了香港流行樂里注重小人物、日常生活、市民精神的歌詞傳統。

他們的歌常常是關于香港本地的角角落落,香港青年的生活瑣事,如《一放工菊花就放松》《新界香港跨區之戀》《最后一間唱片鋪》雖然講的是香港,但是內地的聽眾也能從中找到共鳴,因為越是真實地反映日常生活細節的,就越是大眾的。

并且,香港樂壇也在努力捧新人。

如林奕匡、周柏豪、陳柏宇、林家謙、選秀出身的男團MIRROR、MC張天賦、上了《聲生不息的》曾比特和炎明熹、姚焯菲,等等。這些新生代港樂人,則努力將港味與R&B、Rock、Electronic、Rap、Dance等歐美音樂風格融合。雖然還不為多數人所知,但他們的不少作品并不遜色,制作水準不低,曲風創新,中西融合,歌詞有新一代港人的態度和溫度。

這些新人,也頗受香港人喜愛。以90后唱作歌手林家謙為例,他才華橫溢,頗受林一峰賞識,林宥嘉的《壞與更壞》,容祖兒的《心之科學》,陳奕迅的《致明日的舞》和《是但求其愛》等都是由他作曲。2021年Spotify數據顯示,香港本地播放量最高的十首歌里,林家謙自己唱作的歌占了4首。傳唱度頗高的《一人之境》《下一任前度》都是他的代表作。

同樣是獨立唱作人的才女Serrini也很受港人喜愛,其代表作《油尖旺金毛玲》被鑒定為港味十足,淡淡敘述香港這座城市里每個角落發生的少女愛情故事,歌詞真實、關注細節,曲調又有港女的灑脫自由氣質。

有人說這些歌手仍舊只有香港人才認識,沒有辦法重現港樂過去的輝煌。不得不承認的是,港樂曾經的輝煌是時代性與偶然性結合的產物,可以說可遇不可求。

現在的新港樂雖仍然小眾,但從他們的作品中可以感受到他們的音樂態度非常認真,重振港樂的意識頗為鮮明,而又盡可能地融匯中西,豐富港樂元素,筆者認為是港樂在經歷低迷后,重新闖出一片新天地的良好開端。

結語

港樂雖然是流行文化,被篩選被淘汰都屬于可以預料之事,但其深切地關系著香港市民的生活狀況,也屬于中華民族文化、東方文化中有影響力有價值的一個分支,對它的懷念、分析、拯救,筆者認為都是有積極價值的。港樂若“聲生不息”,不斷出現佳作,是所有文藝工作者和普羅大眾都心之所向的。