文|表外表里 陳成 胡汀瑯

編輯|付曉玲

數據支持 | 洞見數據研究院

長視頻行業,正在失去“尊嚴”。

近期愛奇藝被抖音“拐”入同一個戰壕,就影視二創達成合作,向曾經唾棄的“豬食論”妥協。

之所以退到如此地步,借用一位分析師的話:“去年以來,活下去是長視頻平臺的主要矛盾。”

但事實上除了“與虎謀皮”,茍且的活著,還是有其他選擇的。美國電視行業上世紀90年代,也曾經歷過類似的迭代危機。

那時,HBO等有線付費電視網崛起,對傳統電視網(NBC、CBS、ABC)造成了持續沖擊。《HBO的內容戰略》一書提到:當時人們對這個新鮮事物躍躍欲試,火爆程度不亞于1849年的加州淘金熱。

而有線付費顛覆性的技術優勢下,商業模式也變成了「訂閱付費」,競爭格局亦隨之改變。

同時,行業的生產要素(演員、導演等)的價格,也坐上火箭,飛速上漲。

NBC的現象級劇《Friends》中,1994年一次性簽約6名主演5年,成本為22500美元每集;而到了1999年重新續約時,每名演員成本提升至12.5萬美元/集;到最后一季,每名主演成本上升到100萬美元。

更雪上加霜的是,傳統稅收優惠也開始取消。

不利影響疊加,導致10年間劇集內容成本,提升復合增速在8-10%。競爭迭代威脅,局勢看起來危矣。

然而事實上,傳統電視網表現得相當長壽。據尼爾森數據,截至2022年5月,美國境內視頻服務的使用比例,廣播電視仍有24.4%。

那么,傳統電視網是如何化解危機的呢,這對長視頻行業又有什么借鑒意義?

一、超過5000萬人觀看,《Survivor》帶來翻身機遇

經營壓力大增下,美國傳統電視網的第一反應和愛奇藝們極為相似,裁員自救:ABC裁員10%;CBS裁掉了30%的管理人員和10%新聞部門的人員。

然而,裁員不僅沒解決問題,還激發了矛盾——工會組織的反抗。

NBC抵抗了電視領域工會組織NABET長達17周的罷工,而各類罷工給電視網常規內容播出造成了顯著影響,如編劇的罷工甚至影響了1988年的秋季檔。

系列不利情況疊加,電視網一直茍活,直到2000年CBS的破冰嘗試。

那時,CBS引進了兩檔歐洲的素人綜藝節目《Survivor》(荒島求生類)和《Big Brother》(觀察類)。

沒想到,節目獲得了空前的成功。以《Survivor》為例,到2001年觀眾規模從1000萬增長至2050萬,超過5000萬人觀看了最后一集。

籍此,《Survivor》獲得了通用汽車等6個贊助商,每個贊助商金額在400萬美元。其30秒廣告價格,甚至超過了NBC的昂貴劇集《ER》。

另一方面,在黃金檔劇集單位小時成本普遍超過100萬美元背景下,綜藝同等時長制作成本僅為劇集的一半。

收入提高,成本更低,綜藝的盈利能力被驗證。

之后,幾大廣播電視網迅速跟進,FOX推出了同樣現象級節目《American Idol》(美國版好聲音),ABC也推出了《The Bachelor》《The Mole》。

這反饋在數據上就是,到2005年,綜藝節目在黃金檔的市場占比已經達到20%。

而種種跡象表明,長視頻行業目前也有類似的跡象。

可以看到,綜藝《乘風破浪的姐姐》,每季廣告主的投放,都和題材強相關;《送一百位女孩回家》系列也是一樣,廣告緊扣節目的受眾群體。

投放比較精準,廣告觸達和轉化效果在數據呈現上,會高于行業水平。

而不只單一節目,綜藝整體的用戶聚焦都在向女性傾斜。以綜藝為主的芒果TV就不說了,用戶近80%為女性;行業整體的女性向綜藝數量,近年來也在持續上升。

相比之下,像古裝題材的劇集,怎么植入廣告都很有違和感。換句話說,劇集類目繁多以及題材問題,投放精準性上比較吃虧。

當然,劇集的目標還是以訂閱為主,而《奈飛“假摔”,愛優騰“真病”》一文論述過,國內付費天花板只建到“膝蓋”,于短期拉動收入作用有限。

另外值得注意的是,綜藝是先招商再錄制——有行業人士透露,目前優酷對綜藝的啟動標準是ROI達到0.7,穩定性高。

而劇集則不然,比如騰訊視頻斥資7.8億購買《如懿傳》版權,結果上線后沒爆,播放量不及預期,平臺最終未能收回成本。

也就是說,自己先制作內容或購買版權,再資金回籠,具有較大的風險性。

當然,開源只是一方面,如何節流也是需要考慮的。畢竟NBC們利潤被拖累,很大一部分原因是成本的抬升——演員和創意支出。

就直觀數據看,2013-2018年,部分頭部影視劇中的主演片酬數據,呈現較為明顯的上升趨勢。單個演員也一樣,比如鐘漢良,2012年《天涯明月刀》到2019年的《一路繁花相送》,其片酬漲幅超過十倍。

基于劇集對藝人的依賴,這一塊的成本很難壓縮。

而綜藝正好相反,素人真人秀觀察類節目,像騰訊視頻的《令人心動的offer》、《心動的信號》等,成本控制優勢,上述CBS已經驗證過。

主打明星的游戲娛樂類節目,則多實行飛行嘉賓模式,主動權掌握在節目組手上,可控性比較大。

創意支出方面,劇集更依賴原創,IP版權支出龐大——可以看到,靠著薅劇集制作方的羊毛,IP巨頭閱文集團2021年收入同比增長30%。

而綜藝節目可以采用模式借鑒的方式,“差異化”落地:

《中國新說唱》火了以后,一堆說唱類節目出現;《令人心動的offer》出圈之后,類似的節目也是井噴。

這種特點在當時美國綜藝浪潮期間,催生出Endemol Shine、FremantleMedia等專門為綜藝提供模式創意的公司。上述CBS的《Big Brother》,就是Endemol輸出的。

據披露,這種模式按照國際標準,價格通常是總制作預算的5%-10%,不會因為一個節目變得很火波動很大。

概括來說,綜藝的成本端相對標準化模式,明星薪酬支出可控,再結合收入端的特征,ROI結構相對穩定,更迎合當下經濟下行背景。

不過,看似樣樣占優的完美模式,真的沒有漏洞嗎?

前一陣子“王心凌”帶火《姐姐3》,但《夢華錄》一出,觀眾注意力就迅速轉移了。看起來綜藝似乎比較容易過氣。

對于這一點,美國電視行業給出了答案。

二、與當下得失相比,系列化、IP化或為未來

你可能覺得八季的《極限挑戰》、六季的《向往的生活》已經很長壽了。但其實CBS的《Survivor》已經輸出了38季,在2020年被疫情中斷前,連續制作了20年。

而NBC的《Fear Factor》,制作了七季,授權給環球影城建成了第一座綜藝主題的公園景點。

FOX的《American Ido》,出版CD銷售超過2000萬張,演唱會票售出200萬張,前4季的衍生品銷售額突破5000萬美元。

也就是說,系列化、IP化,會帶來持續穩定的長期盈利。

不只綜藝,劇集也是如此。以《權力的游戲》為例,據福布斯報道,2015年第五季播出時觀看人數為810萬;第六季時,觀看人數上升到890萬;2017年第七季時,數字提升了25%,達到1100萬。

要知道,HBO是有線付費頻道,這背后顯然帶來的是HBO營收的水漲船高。

不過,一般來說,綜藝系列化的概率相比劇集更高一些。

如下圖,2021年排名前十的國產劇和網綜中,系列化劇集只有一部:《風起洛陽》(系列第一部);系列化綜藝卻有9部,占比九成(《萌探探探案》《披荊斬棘的哥哥》為系列第一部)。

至于原因,據后來的相關人士對美國綜藝浪潮的研究顯示,當時75%的基于成功模式制作的綜藝節目,至少存活2季。

這理解起來就是,系列化內容的優勢在于,可通過前季作品的市場反饋,對新一季進行修改與調整,以更好地適應目標市場。

如《美國隊長》系列,第一部的票房成績(3.7億美元)和口碑(豆瓣7.1)都欠佳,但第二部通過對情節的設計與優化,打了個漂亮的翻身仗——票房達7.14億美元,豆瓣評分8.0。

就這一點看,綜藝不管是《快樂大本營》等游戲娛樂內容,還是《極限挑戰》《花兒與少年》等真人秀綜藝,模式框架都是不變的,要調整的只是游戲創意,或者沖突、矛盾設計,系列化基本上是加分項的意義。

但影視劇集,則對劇本的功底要求非常高。而好劇本難求,一定程度限制了系列劇的發展:

眾所周知,2017年的爆款網劇、豆瓣評分高達9.0的《白夜追兇》,本是有續集計劃的。但難產3年后,導演王偉公開宣布,因第二季的劇本不夠好,放棄拍攝續集。

同樣被粉絲等更很久的《大宋少年志》《慶余年》等,也都四年多了,第二季還杳無音訊。

當然,也不乏順利推出的。只是名利雙收的少,失敗的情況更常見(網上相關的討論都有點“槽多無口”了)。

兩個典型的案例是,電視劇《大宋提刑官》第一部,堪稱封神之作;第二部劇情、立意平庸,口碑坍塌。

電影《唐人街探案》系列,本有望建立中國“唐探宇宙”,但口碑持續下滑。

除了劇情問題,內容系列化還有一個棘手的情況——換角。

而這一點對綜藝來說不太是事,畢竟其要么是飛行嘉賓,要么每一季本身就要換素人。如果是導師或固定PD更換,可能帶來的也不全是壞影響。

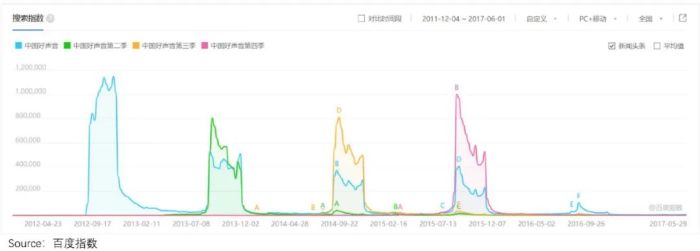

比如,《中國好聲音》第四季由于周杰倫的加盟,一掃前兩季熱度逐漸下降的頹勢,百度指數逆勢高企。

但對系列化劇集沖擊很大,比如眾人熟知的《還珠格格》,第一、二部,趙薇、林心如等塑造的小燕子、紫薇等形象,深入人心,口碑和觀眾基礎龐大。

等到第三部,主要角色基本全部換了演員,觀眾不適應之下,第三部的收視率和口碑,大打折扣。

當然,很多時候換角并非劇方本意,有著演員身價上漲、檔期等各種原因,但風險不能不考慮。

而限制條件影響不同,反映到收益持續性上就是:

當一部綜藝火了之后,其下一季大概率能獲得更多的廣告商投資。

如《乘風破浪的姐姐》,第一季獨家冠名費為8000萬,到了第二季廣告招商價格大幅上漲,獨家冠名價格為5億。

但劇集即便第一季口碑爆棚,可如果第二季效果不好,很難讓用戶買單,甚至還會連累第一季的口碑。

如此,不難理解為何各平臺綜藝系列化的比例較高。而事實上,在應對短視頻的競爭中,這種趨勢會更加集中化。

小結

可以看到,爆劇《夢華錄》雖讓主演劉亦菲和陳曉,重回頂流之列。但截至目前,大女主劉亦菲沒有解鎖任何新商務;男主陳曉只在7月24日,發布過一條蘭蔻七夕題材的廣告片。

一位廣告公司負責人表示:放在兩三年前,這種熱度早上了,但現在大家都在追求投入產出比,還在對他們的熱度進行觀望。

局勢艱難如斯,似乎為長視頻平臺一退再退找到了注腳。然而比起撤退,進攻或是更好的防守。類比美國電視行業上世紀90年代的綜藝浪潮,綜藝系列化、IP化之路,或代表著未來。