文|財健道 張羽岐

編輯|楊中旭

7月11日,一家名為Vertex Pharmaceuticals的公司宣布將以3.2億美元現金收購干細胞公司ViaCyte,一時間引起熱議—“干細胞成為當下醫療圈的新熱點?”

當全球最具話題性的1型糖尿病遇上干細胞療法,治愈是否變得值得期待?有專家稱,干細胞是最有可能治愈1型糖尿病的療法。

這就是ViaCyte公司正在做的事情,此前,其與 CRISPR Therapeutics 合作開發一款基于基因編輯的干細胞療法(VCTX210)來治療1型糖尿病,2月-12月為I期臨床試驗階段,目前已完成首例患者給藥。

VCTX210療法:使用 CRISPR-Cas9 基因編輯技術敲除了 B2M、PD-L1、HLA-E 基因,從而避免細胞轉移后的免疫排斥。

外界一度傳言,VCTX210 療法在 Vertex 公司的收購計劃中起到了決定性作用。

當然不止于此,據天眼查數據顯示,國內干細胞領域亦在蓬勃發展。

2年來,有近百家公司參與融資或并購,融資在數額在數千萬至上億元不等,“明星機構”高瓴、紅杉、禮來亞洲基金紛紛跟投,生物醫藥的低谷期,干細胞也如合成生物學般超越眾多醫藥賽道?

在行業人士看來,干細胞公司接連拿到融資,在Biotech整體低迷的情況下顯得格外突出,但與合成生物學相比并非真正的得到關注。

從未知到未來,干細胞的期待值在哪?

干細胞的技術“擴張”

人體中有倆大“知名”細胞結構,一種是免疫細胞,它如同“軍隊”保護人體器官不受侵害;另一種即是干細胞,秉承工匠精神,是人體的“修理工”。

1896年,人類第一次打開干細胞的大門,一篇細胞生物學領域的論文發現,“干細胞是一種能夠產生子代細胞的較原始細胞”。

干細胞:(stem cell)是未充分分化、具有再生各種組織器官的潛在功能的一類細胞,它存在于多細胞組織里,經由有絲分裂與分化來分裂成多種的特化細胞,并可利用自我更新來提供源源不斷的干細胞。

1961年,科學家Till和McCulloch在多倫多大學的研究發現在骨髓移植的實驗中具備造血干細胞功能;1964年,血液病專家陸道培(后獲選為中國工程院院士)成功在亞洲進行了第一例(世界第四例)異體同基因骨髓移植,這位再生障礙性貧血患者獲得新生;1988年,法國教授Gluckma成功用臍血造血干細胞移植救治貧血患兒。

醫學界對于細胞的研究,在臨床救治的“實戰”中逐漸深入。

但20世紀80、90年代傳統移植方式單倍型移植由于研究初期極高的合并癥發生率和極低的成功率,傳統移植方式單倍型移植一度被視為診療禁區。1990年,協和醫院一位白血病患者在萬般無奈之下,選擇彼時成功率極低的骨髓移植,登上手術臺前,頗有“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還”的味道。

單倍型移植:應用與同胞HLA(人類白細胞抗原)全相合移植類似的預處理方案,采用保留T細胞的骨髓或外周血干細胞作為移植物,據Beatty 等人報道,其排斥率為 21%,重度急性 GVHD(移植物抗宿主病) 發生率為63%,而HLA全相合同胞移植排斥率僅為2%,急性GVHD發生率30%。

伴隨著造血干細胞技術的突飛猛進,目前,骨髓移植的成功率已達到40%—60%左右。

值得注意的是,北大血研所半相合移植患者的生存率歷來位居全球前列,其中,惡性血液病患者的長期生存率達70%-80%,非惡性血液病患者的長期生存率可達80%-90%。

60年過去,從發現機理到骨髓移植,“造血干細胞”仍舊是臨床中為數不多且成熟的應用。

除此以外,干細胞現階段到底可以做些什么?

類器官、抗衰老、細胞療法、成藥……

2006年日本科學家Yamanaka(山中伸彌)利用逆轉錄病毒攜帶四個轉錄因子感染小鼠成纖維細胞,獲得誘導性多能干細胞(IPS細胞)。2007年,Yamanaka和Thomson分別完成人誘導性多能干細胞的建立,于2009年獲得拉斯克基礎醫學研究獎,2012年獲得諾貝爾生理學或醫學獎。

多能干細胞:產生多種類型分化細胞,分化/發育潛能和自我更新能力受到限制,如骨髓間充質干細胞,可分化為多種中胚層來源組織細胞(脂肪細胞、骨細胞、軟骨細胞、肌肉細胞等)及外胚層來源細胞(如神經元)。

干細胞分化為體細胞不可逆,曾是人類一度的理念。

這一研究被稱為逆轉生命的時鐘。人類對于細胞的認知再次強化,即成熟的細胞可以回原始狀態,能夠重編程為多功能的干細胞。

此前中國醫學科學院血液學研究所、國家干細胞工程技術研究中心主任韓忠朝教授也對行業媒體表示,“2012年的諾貝爾生理學或醫學獎對致力于干細胞研究的科研者來說是一件喜事,也間接表達了干細胞的重要性”。

在嚴肅醫療領域,干細胞類器官的發展也算小有成就。

2021年,IMBA(奧地利科學院分子生物技術研究所)的研究人員利用iPSc(人類多能干細胞)培育出芝麻大小的心臟器官,即心肌細胞,它不需要實驗支架,能自發繁殖、生長成跳動的類心室結構,科學界表示,或許干細胞的應用能改變對心血管疾病和先天性心臟缺陷的研究。

北京中醫藥大學深圳醫院吳芬芳研究員提到,她的團隊研究方向也是干細胞類器官,比如類肝膽、胰腺、血管、類心等,好比體外的“器官工廠”。

目前,大部分類器官都能在體外制備,只是功能和成熟度各有不同,優秀的體外類器官的標準是接近體內生理狀況,但“差生”可能只具備部分功能。

行業以外的人士有個誤區,認為類器官既然是器官的替代品,用干細胞做出一個類似的器官,從而用于類器官移植,這也是人類最期待的,但目前技術和倫理均不允許。

事實上,目前體外類器官最重要的應用,是它能為癌癥患者和大型藥物研發機構“試藥”。吳芬芳如是說。

如果在體外培養多個甚至是幾百個類器官,使其具備患者的病理特征及類器官功能,在體外替腫瘤患者試藥,為病人減少試藥痛苦、爭取寶貴的治療時間,實現真正意義上的精準治療,是目前干細胞類器官的使命所在。

目前僅有些研究型大三甲醫院將腫瘤類器官作為癌癥患者的體外試藥工具,即在患者手術時取部分腫瘤組織,送至類器官培養機構,盡快培養腫瘤類器官模型,用于體外篩藥,篩選出有效藥物后用于患者的精準治療。

同時,大型藥物研發機構,已在嘗試用干細胞類器官部分取代傳統動物模型,進行藥物研發和測試。類器官將發展成為新藥研發的新型工具。

合成生物,可“合成萬物”,一個被“上帝”創造出的概念,將原有的技術包含或持續性擴充。

而干細胞早已有之,在長久的發展中技術在變革,資本亦在涌入。

資本在助力,干細胞在發展

近年來,干細胞的概念炒的火熱,投資界亦攻勢猛烈。

據天眼查數據顯示,有中金資本加持的華龕生物今年3月即完成3億元B輪融資,截至7月另有22家干細胞公司,如霍德生物、貝康醫學等完成融資或并購,在醫療股一度低迷之下,干細胞賽道異常火熱。

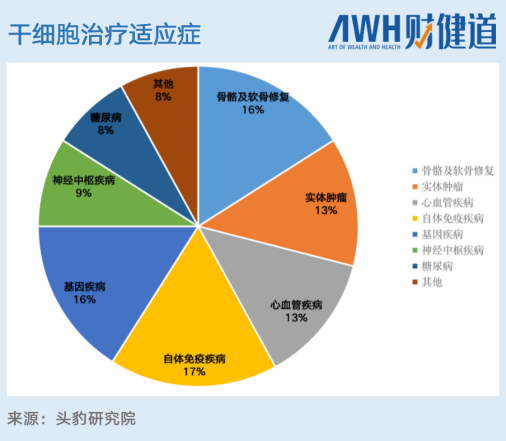

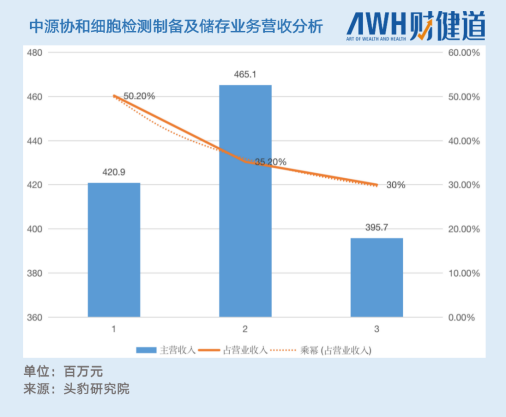

除此之外,以干細胞企業中源協和為例,其細胞儲存制備業務營收占比逐漸降低,營收毛利率維持在80%左右,據頭豹研究院分析,目的在于最大化核心競爭力。

在投資人劉向看來,火熱背后凸顯“炒概念”與跟風。

某醫藥公司市場部總監趙纓也提到,干細胞之所以火熱,“跟風”二字或許更好解釋,國外風險投資看好哪個賽道,我們的投資者也會關注到這個方向上。

在吳芬芳看來,目前,人們常說的保健用的干細胞,主要是指自體脂肪或異體臍帶、胎盤來源的間充質干細胞,在醫美和抗衰市場炒的過熱,游走于灰色地帶,質量參差不齊,不易監管。

實驗室以內干細胞研究如火如荼;實驗室以外,市場中抗衰老干細胞療法游離于灰色邊界中。

白色、灰色與黑色同在,干細胞有多火熱,灰色的地帶就有多少。

實驗室以內,行業人士對于干細胞的期望與失望并存,干細胞有希望修復特定的組織或生長器官,但距離這一目標的攻克仍然遙遠。

美國國家衛生研究院的報告也指出,干細胞的未知與技術障礙仍在,或許需要多年的研究積累才能突破。

吳芬芳也提到,干細胞的確能解決部分臨床問題,如在新冠肺炎救治中國內外均有報道干細胞治療有不俗的表現;各國均允許部分大型研究型醫院對糖尿病、關節炎、慢性腦病、肝纖維化、肝硬化等難治性疾病進行干細胞臨床研究。

人們在多年的摸索中發現干細胞能夠免疫提升、消除免疫調控,但這只是干細胞全貌中微乎其微的部分,在科學的研究中也僅是較小的一部分,更多原理仍然未解。

當下,全球已獲批的干細胞治療藥物不足20種。

目前國內的研究尚在備案階段或臨床初期,醫學研究登記備案信息系統和衛健委在冊的干細胞臨床研究備案項目超100項,批準設立的干細胞臨床研究備案機構達133家(含部隊醫院)。

截至2022年5月,國內有38款干細胞藥物臨床試驗申請獲得受理,其中28款獲準默許進入臨床試驗(IND),但一切尚在進行時。

實驗室以外,業內人士提到干細胞抗衰老產業仍有亂象。

業內人士指出,以國外為例,干細胞靜脈回輸技術難度并不大,涌入的灰色鏈條也較多。

在價格上,幾萬、十幾萬、甚至上百萬不等,渠道、客戶、質量、甚至數量的不同,價格亦千差萬別;在成分上,真假難辨、質量未必與價格成正比、效果上也難以做到客觀評價;在運輸上,干細胞冷鏈運輸不能超過4小時,至多不能超過8小時。

“否則干細胞大量凋亡,抗衰老干細胞可能變成致命毒素,可使人出現重大風險甚至死亡”。北京童來生物科技有限公司副總經理楊海峰如是說。

除了有效性未知全貌,它的成瘤性如何,也難以斷言。

監管在上,干細胞在下

在灰色與白色之間,需有明確的細則,監管便是其最重要的一環。

在干細胞治療中可能導致成瘤,在其有效性及其他毒副作用未知的情況下,干細胞的研究和治療在醫學倫理上的備受爭議,各國對于干細胞的研究與應用慎之又慎。

在美國,1995年克林頓政府通過《迪克修正案》限制人類胚胎干細胞研究;2009年奧巴馬政府開始支持人類胚胎干細胞研究;2021年,美國州政府批準可以使用未經FDA審批的干細胞治療疾病,打破干細胞“強監管”處境。

在全球的科學研究中,日本的干細胞研究當屬于領先地位,無論是前文提到的諾貝爾醫學獎或生理學獎獲得者山中伸彌,還是日本的干細胞研究“雙軌制”政策都體現其前瞻性,除此以外,日本通過《再生醫學安全保障法》一面加大對IPS細胞的研究,一面完善雙軌制的監管體系。

日本干細胞雙軌制政策:技術對應臨床研究,僅在獲得認證的醫療機構進行,不可用于上市許可;產品對應注冊試驗,以上市許可為目的,上市后成為再生醫學產品;臨床研究和注冊試驗以是否上市為目的進行區分,兩類臨床研究均有明確的監管流程。

在國內,政府一面支持細胞醫療服務的發展,一面又需要嚴謹對待。

國內的干細胞政策借鑒于日本的雙軌制,臨床轉化中主要為醫療技術、報批藥品兩大路線,由國家衛健委、CDE出臺政策監管。

現階段,國家仍在不斷完善干細胞相關政策。

2021年12月3日,CDE發布文件,在《基因治療產品非臨床研究與評價技術指導原則(試行)》、《基因修飾細胞治療產品非臨床研究技術指導原則(試行)》中指出,如果動物模型、動物種屬/模型選擇均沒有合適的動物模型時,類器官可作為替代性模型進行替代模型試驗,為相關研究提供支持。

換句話說,CDE在醫療技術領域的監管愈發專業而明確,但是,“報批藥品的醫學倫理等問題,仍需出臺更具體的細則。

在業內人士看來,強監管直指干細胞技術壁壘、醫學倫理與副作用。

干細胞治療疾病的機理及副作用尚不十分清楚,魏則西事件后,醫學倫理機構、行政管理機構和法律法規均對該領域采取非常謹慎的態度。業內人士期待干細胞相關的法規盡早放開,讓干細胞這一神奇技術早日為人類的健康服務。

成瘤性:干細胞在體內無限擴張并滯留,或會形成配胎瘤,誘發癌癥。

“未來如果出臺更具體的細則,對干細胞領域的發展更是一大躍進。”

多位專家的共識是,干細胞有太多的未知,但是干細胞治療值得期待,只是從實驗室研究到走出實驗室需要漫長的時間,但并不妨礙細胞本身的價值。

(作者系《財經》研究員,劉向、趙纓等部分采訪對象為化名)

參考文獻

【1】逆轉生命的時鐘-2012年諾貝爾生理學獎或醫學獎解讀. 中國醫藥報白毅.2012.10.16

【2】日本干細胞抗衰技術領先全球!可助延長壽命3倍以上.多睦健康2021.04.21

【3】CCTV報道丨我國干細胞取得了具有影響力的原創成果.佛山綜合細胞庫.2022.07.31

【4】【首發】華龕生物完成近3億元B輪融資,加速推動3D細胞“智造”產業化.王世薇2022.03.03