記者 | 林子人

編輯 | 黃月

在文化批評領域,學者戴錦華素來以犀利敢言著稱。近日,她在視頻節目《未完戴敘》第49期中的一段發言在微博上引起了關注:

“中產階級一邊是文化生產者,一邊他們是有消費愿望和有消費能力的,所以市場是為他們而生產的。大概五六年前有一個記者訪問,說戴老師你怎么看待中產階級趣味問題,我說中產階級趣味不值得討論,因為今天你說的所有文化現象,都是中產階級文化。中國社會文化的一個重大問題就是除了中產階級文化我們看不著別的文化了。”

雖然這段話的語境是中國社會文化整體,但鑒于戴錦華長期從事電影分析批評,許多人很自然地將這段話解讀為她對中國影視文化的批評,比如微博上的一條高贊評論以《隱入塵煙》引發的爭論為例,試圖說明某種“中產文化”正在試圖吞沒農村現實:“《隱入塵煙》里海清的造型都能吵個八百樓,農村都得精致漂亮。”

縱觀近年來的國產影視劇,學者毛尖發現,人們正逐漸與更富裕、更有權勢的人而不是出身貧窮的人產生角色認同,這一點在青春劇中體現得尤為明顯。如果所謂的“中產文化”指的是影視劇里面的底層逐漸失語,中產階級有更大概率被看到、演繹和討論,這種情況在歐美影視劇中其實也存在,而且它的確與歐美國家中產階級的整體境遇變遷有關。此外值得注意的另一點在于,政治、經濟與文化語境的差異,使得簡單搬運和套用同一套概念和分析框架對我們理解包括國產影視劇在內的中國社會文化幫助有限。

勞工階層的“結構性缺席”與富人崇拜

勞工階層在視覺再現中的“結構性缺席”遠遠早于我們這個時代。所謂“結構性缺席”,指的是體力勞動、貧困、工會運動和移民這些社會現象很少在大眾媒體中被提及。法國學者安東尼·加盧佐(Anthony Galluzzo)認為,這與消費社會的興起息息相關。自19世紀下半葉印刷品開始在大眾中流行、大眾媒體誕生起,資本主義經濟就開始以此建立品牌資本和集體消費文化。1890年代廣告成為紙媒的主要利潤來源,報業與商業自此開始密切綁定,雜志則是首個完全致力于消費的大眾媒體——相對于報紙的提升公民意識功能,雜志更多將目標讀者對準大眾消費者,致力于培養他們的消費習慣和消費文化,讓人們對富裕的生活充滿夢想,并且把資產階級的價值觀和生活方式“大眾化”。

加盧佐指出,19世紀末問世的電影完整繼承了雜志的功能——消費教育、社會想象的植入和商品平常化——且因其動態影像的屬性進一步激發了人們對消費的欲望。和經濟劣勢群體相比,富人顯然是更完美的消費代言人。1940年代的一項研究發現,61%的好萊塢電影主角是有錢人,其中不乏頂級富豪,盡管實際人口中這樣的人只占0.05%。事實上,20世紀初好萊塢電影中的人物大致屬于一類“獨特的中產階級”,他們既沒有經濟鴻溝,也沒有社會壓力。有些電影中的女主角雖然是出身貧窮、境遇悲慘的年輕女孩,卻穿著價值幾千美元的衣服。“現代灰姑娘”類型的浪漫喜劇也在當時流行開來,此類敘事反映的是一種浪漫化的、階級差異可被輕松逾越的社會想象。加盧佐認為,“電影不表現現實問題,而是‘讓人們忘記現實的惡劣處境、忘記日常的煩惱,活在美麗的想象世界中’。”

從20世紀初開始,商人就意識到了電影在商品營銷方面的潛力,有觀察者認為,好萊塢之所以偏愛現代題材的電影,是因為它們更便于植入廣告,很多時候場景設計就是為了給商品提供出鏡機會,這些被商品滲透的場景包括時尚沙龍、百貨商場、美容院,或是擁有現代化廚房、浴室和大客廳的上流人家。自然,能夠出現在這些場景中的往往是富裕階層的角色。

商業與電影的共生關系在時裝行業尤為顯著。早在1930年代,梅西百貨這樣的百貨公司就會在電影上映前一年打聽到明星在電影中穿的衣服,并制作仿制品,等到電影上映后第一時間出售。加盧佐指出,展示奢靡的高消費世界是電影的核心,明星則是溝通市場和觀眾/消費者的媒介,電影吸引觀眾陶醉在消費體驗的白日夢中,提供一種夢幻的自我投射體驗。

整個20世紀下半葉,從生產者社會轉向消費者社會的時代轉向意義深遠,不僅在于它重塑了消費相關行為,還在于它將財富置于了一種近乎崇高的、引人膜拜的地位。齊格蒙特·鮑曼援引杰里米·希布魯克(Jeremy Seabrook)的觀點指出,當今社會依賴于“制造人為的、主觀的不滿足感”。于是人們切實擁有的東西在奢侈消費面前黯然失色,“富人成為被普遍崇拜的對象。”鮑曼注意到,富人崇拜本身也隨著時間流逝出現了微妙的差異:曾經被大眾崇拜的是“白手起家”的創業英雄,他們遵循嚴格的工作倫理并因此得到物質回報和社會尊重;但現在大眾崇拜的是財富本身,是財富所允諾的奢侈夢幻的生活,富人獲得普遍崇拜的原因不再是他們的經濟成就,而是他們對消費美學的把握。

富人崇拜的趨勢愈演愈烈。自撒切爾和里根上臺,放松管制、鼓勵自由放任經濟增長的新自由主義經濟模式逐漸席卷全球。在以英美為首的許多西方國家,以福利國家改良資本主義的政治經濟體系逐漸瓦解,工作穩定性不斷降低,貧富差距不斷擴大。鮑曼指出,越來越多的人掙扎在貧困線上或可能墜入貧困,而富人卻越來越富有,這一嚴峻現實導致了如下社會心態,“窮人越是貧窮,展現在他們面前的生活模式就越高高在上,越匪夷所思,令他們崇拜、覬覦,渴望模仿。”

在另一方面,隨著福利國家的瓦解,窮人也顯得越來越可疑可鄙。為了減少福利支出,國家開始用選擇性保障取代普遍性保障,將社會福利局限于通過了經濟審查的窮人。在鮑曼看來,此舉導致社會立即被一種二元論撕裂:付出而沒有得到任何回報的人和不付出就能有所得的人。于是,不被允許平等享用社會福利的中產階級既不再對繼續支持福利保障感興趣,又開始對必須依賴社會福利的經濟弱勢群體心生怨憤與猜忌。

Quartz的一篇評論文章指出,近二三十年來,英美電視節目充斥著對勞工階層的(無意識)偏見。一個針對勞工階層的典型刻板印象是:他們整日看電視、吃不健康的快餐、酗酒、賭博、打架,而中產階級則在努力學習、參觀博物館、享用高級美酒、去高端餐廳吃飯、培養出閱讀量很大且能說會道的孩子。文章作者發現,近年來英國電視臺開始流行播出一類“窺視英國窮人生活”的節目,比如2013年在BBC播出的紀錄片《尼克與瑪格麗特:我們支付了你的福利》(Nick & Margaret: We All Pay Your Benefits),片中中產“納稅人”被邀請走進福利家庭,評價他們的生活方式和購物習慣。美國也有不少同類節目,比如在TLC播出的《甜心波波來啦》(Here Comes Honey Boo Boo)。這部真人秀關注的是一戶姓湯普森的農村白人工人階級家庭,這個家里的男女主人超重,且癡迷于讓他們的孩子參加選美比賽。

“這些節目的核心是展示一種‘我們對比他們’的心態,鼓勵占據社會主體的中產階級成員批評不配得到支持的窮人……(勞工階層的)人們變成了社會中一個統一的、讓人困擾的群體,他們之中無論是顯著差異還是細微差異都已不被關注。這些真人秀節目將工人階級社區描繪成完全缺乏價值和重要性。”

與此同時,電視劇中的人物不再被真正的經濟焦慮所困擾成為了一個明顯趨勢。上述Quartz文章援引《紐約時報》評論人Wesley Morris2016年一篇評論中的觀點指出,在過去十年間,

“現實生活中的人失業、變窮,但電視劇中的人變得更富裕了,而且他們的工作似乎和經濟越來越無關……近年來,電視劇致力于描繪一種另類的無階級社會,醫生、警察和律師都住在差不多的、裝修精美的房子里,而工人階級社區持續隱身。”

富裕階層的審美取向和生活方式不僅改變了影視劇中的角色認同,還滲入了人們自覺參與的文化生產——社交網絡。美國作家阿莉莎·夸特(Alissa Quart)援引一項分析來自曼哈頓的7442454張Instagram公開照片的研究指出,無論拍攝者自身的社會階級地位如何、家庭住址在哪,他們發布的Instagram照片大部分都集中在相對富裕的區域。該研究的負責人列夫·馬諾維奇(Lev Manovich)告訴夸特,Instagram等平臺的用戶自發地精通如何拍出透露“經濟和社會特權”氣息的照片——極簡主義成為標志性的Instagram風格,很大程度上是因為極簡主義曾是特權階層的審美。

我們每個人或許都有這種感覺:在社交網絡上看別人的生活往往光鮮亮麗,自己也傾向于在社交網絡上曬出生活中的“高光時刻”。研究者發現,在社交媒體信息中提升和夸大自己的社會地位,的確是一種普遍現象,這亦從側面反映了我們時代的富人崇拜。

中產階級的幻想與現實

勞工階層的“結構性缺席”與富人崇拜,就等于中產價值觀嗎?在歐美影視劇的語境內,身為社會主流的中產本身的存在感也在變弱。如前文所述,階級在一些影視劇中被抹平,理論上從事典型中產工作的角色在屏幕中過著的卻是比真實中產優越得多的生活。

在夸特看來,美國觀眾偏愛的與其說是“中產”節目,不如說是“1%社會頂層”節目。在這類描述社會頂層生活的電視劇中,主角要么是野心勃勃、沒有道德準則、為了成功不折手段的反派英雄,比如《絕命毒師》(Breaking Bad)中成為制毒專家的高中化學老師;要么是時尚大師、品牌專家、投資人或莫名有好出身的人。她注意到,“1%社會頂層”電視節目從2004年唐納德·特朗普的真人秀《飛黃騰達》(The Apprentice)開始真正火起來。

夸特苦澀地承認,她自己也和許許多多美國人一樣,將觀看此類電視節目當作止痛藥,來暫時遺忘不堪重負的現實中產生活。劇中描繪的巨額財富、奢侈生活仿佛脫離了財富創造的經濟與社會基礎,成為了一種毋庸置疑的、讓人沉溺其中的超然存在。夸特曾癡迷于描述英國貴族生活的歷史劇《唐頓莊園》(Downton Abbey),“演員們身著長外衣和天鵝絨燒花連衣裙夢幻登場,讓我忘卻了身體上的不適和對未來的迷茫。經濟貧困的刺痛讓我沉迷于這些真切反映20世紀初英國貴族生活的華麗景象。”《唐頓莊園》的大結局吸引了960萬美國觀眾,但夸特也留意到,這部劇與1970年代同樣講述貴族生活故事的英劇《樓上樓下》(Upstairs, Downstairs)在角色認同上幾乎截然相反:前者中的貴族往往是善良的,仆人多是邪惡或不守規矩的;而后者顯然將關注點偏向“樓下”坦誠友好的女仆和廚子。

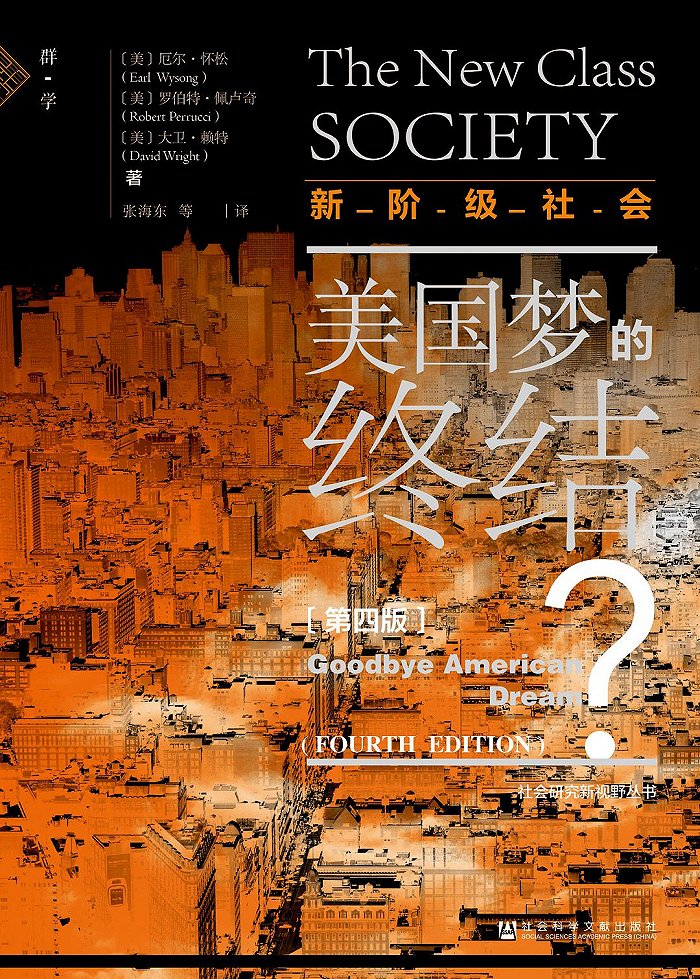

在影視劇中放縱幻想的中產所真實面對的是日益慘淡的現實。自1980年代以來,全球的收入不平等現象都在加劇。2018年的一項研究顯示,截至2008年經濟危機爆發前的40年間,美國中產階級的資本凈值幾乎完全來自持有的房產的升值,工資并無顯著增加,而最富裕的1%的人群依靠股票等資本投資迅速積累大量財富。1970年代,英國最富裕的1%的人群收入占國民總收入的5%,2008年前夕上升至15%。美國社會學家厄爾·懷松(Earl Wysong)、羅伯特·佩盧奇(Robert Perrucci)和大衛·賴特(David Wright)在合著的《新階級社會》一書中甚至提出,傳統意義上的階級劃分(資產階級、中產階級、工人階級)已經失效,被一個雙鉆石型的階級結構所取代:這個結構由特權階級(占20%人口)和新工人階級(80%的人口)組成,頂層和底層之間的收入差距巨大,且兩大階級之間向上流動的機會非常少。

[美]厄爾·懷松 等著 張海東 等譯

社會科學文獻出版社 2019-07

夸特認為,如果說擁有反派英雄主角的“1%社會頂層”節目反映了某種中產價值觀,那可能是對失去生活穩定性心懷憤懣的中產階級的“復仇幻想”。夸特援引《絕命毒師》時期ABC電視臺節目總監克里斯蒂娜·韋恩(Christina Wayne)的觀點指出,《絕命毒師》首播于2008年,在2009年經濟衰退到低谷的時候走紅,“那時人們看到了金融界對美國的所作所為,看到華爾街的人越來越富有,人們想要看到他們的英雄讓這些人付出代價。”在《絕命毒師》《黑錢勝地》(Ozark)等電視劇中,反派英雄可能很富有,但依然對超級富豪實施了復仇行動。另外,看到這些身居社會頂層的反派英雄掌握滔天財富,為所欲為,像神一樣不必考慮行動后果,也可以說是觀眾對無力現實的“反叛”。

電視評論家Joanna Weiss在《政客雜志》(Politico Magazine)刊文指出,雖然當下美國是一個電視的黃金時代——各種電視網絡、流媒體平臺不斷推出大量電視節目——但當下美國也進入了又一個文化意義上的鍍金時代,鑒于驚人的經濟不平等、收入增長停滯,如今本應是我們對講述美國中產掙扎故事雙倍下注的時刻,但事實卻是,雖然許多社會議題能在電視中得到曝光和討論,經濟議題卻常常被擱置一旁。夸特認為,“1%社會頂層”節目的流行反映了一種普遍社會心態,即我們會為陷入困境而自責,卻不會去指責體制的失敗。討論導致社會不平等的原因或如何建立一個人人都能過上體面生活的社會,已不再時興。

這在某種程度上是新自由主義“去政治化”的時代精神使然。1970年代中期石油危機讓歐美國家面臨經濟增長停滯的威脅,右翼政治力量適時地提出“新自由主義”,讓人們相信資本主義痼疾的藥方是更多的資本主義——減少市場監管促進自由競爭,強調個人責任和適者生存。至于傳統意義上希望改寫社會規則、持續改善社會的左翼/自由派則未能有效地回應這一時代趨勢,如哥倫比亞大學人文學科教授馬克·里拉(Mark Lilla)所言,從越戰時期的新左派運動開始,自由主義政治放棄了建設共享的政治文化,轉而沉溺于“文化政治”,強調性別、種族、性取向等身份對個體的壓迫,而疏于分析階級如何隨著新經濟形勢的變化而變化。這或許解釋了Weiss所說的社會議題往往能在電視中得到曝光和討論,除了(最重要的)經濟議題。

尾聲:“中產”在中國

在經濟全球化的大背景下,西方中產陷入衰落的同時中國因融入經濟全球化而進入經濟高速發展期,為融入全球經濟結構所必須進行的意識形態調整包括吸納“無限擴張”的增長邏輯、接受商業社會對個體解放和社會流動的促進作用、將促進消費作為經濟增長的重要手段、把物質財富當作地位標識等等,中國人的生命經驗因此在一定程度上與發達國家同社會階層的人趨同。

在此過程中,中國產生了自己的中產階級群體,然而他們在多大程度上是一個具有權利意識和公民自覺的自為階層(class for itself),而不僅僅只是一個自在階層(class in itself),值得商榷。根據《學做工》和《中國走進現代》作者、英國社會學家保羅·威利斯(Paul Willis)的觀察,中國和英國的情況迥異,公眾意識中階級的存在感并不強烈,與“階級”相比,用地域、城市化程度、家庭背景、教育水平等維度去區分不同群體或許更加有效。

比中產階級更穩妥、更有確定性的群體身份應該是中等收入群體——根據2022年5月國家發改委公布的數據,目前中國中等收入群體的規模超過4億。截至2021年,中國總人口超過14億。

假設具備一定消費能力、教育和認識水平(特別是公共關懷)的中產(或中間群體)是當下中國主要的文化生產者和消費者,那么他們應當也是公共輿論場中的主要發聲者。

理想狀態下的影視劇應當是反映社會現實的一面鏡子,幫助我們更好地理解自身處境——作為一種生動的、具有強烈戲劇性的文化媒介,影視劇潛在的社會動員力量是強大的。無論身處何地,具有社會關懷意識的電視人、電影人恐怕都會面對某種外部結構性力量的制約,當下影視劇底層失語、嫌貧愛富即為表征之一。但這種限制我們正視社會主要矛盾的外部結構性力量究竟是什么,恐怕不同的社會情況不同,也并非我們簡單地用“中產文化”這一簡單化的理論工具就能解釋得清的。

參考資料:

【法】安東尼·加盧佐.《制造消費者:消費主義全球史》.廣東人民出版社.2022.

【美】馬克·里拉.《分裂的美國》.上海人民出版社.2022.

【英】齊格蒙特·鮑曼.《工作、消費主義和新窮人》.上海社會科學院出版社.2021.

【美】阿莉莎·夸特.《夾縫生存:不堪重負的中產家庭》.海南出版社.2021.

【以色列】納達夫·埃亞爾.《逆流年代:來自反全球化運動一線的報道》.湖南文藝出版社.2021.

【美】厄爾·懷松,【美】羅伯特·佩盧奇,【美】大衛·賴特.《新階級社會:美國夢的終結?》.社會科學文獻出版社.2019.

“TV Demonizes the Working Class, Two New Shows Finally Celebrate Them,” Quartz, April 11, 2018.

“Why Won’t TV Show People Who Aren’t Rich?” Politico Magazine, November 12, 2017.

https://www.politico.com/magazine/story/2017/11/12/tv-shows-economic-diversity-215818/

《王梆×淡豹×黃月:我們如何保護自己》,單讀

https://mp.weixin.qq.com/s/nPKI57Tig0Ujdx8XiL-HTQ

《【專訪】<學做工>作者保羅·威利斯:中國年輕人正被物質秩序和文化秩序的同步變化深刻影響和塑造》,界面文化