文|數智界 祝彰

編輯|嘉辛

馬斯克又上熱搜了。

這一次,不是因為與推特的糾葛,也不是因為特斯拉,而是因為,狗狗幣的創始人比利·馬庫斯發布了一條推特,問“如果你可以將你的大腦上傳到云端,并與自己的虛擬版本交談,你們會成為朋友嗎?”馬斯克隨后回應稱“已經這么做了。”

短短一句回應后,7月19日,A股人腦工程概念股在午后走強,新智認知(603869.SH)、創新醫療(002173.SZ)漲停,漢威科技(300007.SZ)、冠昊生物(300238.SZ)、航天長峰(600855.SH)、科大訊飛(002230.SZ)、北大醫藥(000788.SZ)、復旦復華(600624.SH)等股也拉升上漲。

馬斯克的回應之所以能拉動人腦工程概念股、醫藥制造股的上漲,關鍵在于,他本人是腦機接口技術的忠實鼓吹者,在2016年創辦了Neuralink,致力于開發腦機接口,將人腦與AI結合,而外界普遍認為,腦機接口技術及產品的進化,未來將普遍被應用在醫療領域。

2020年8月,Neuralink在發布會上公開展示了它的研究成果:一款名為Link V0.9的設備和一款自動植入手術機器人V2。

重點是Link V0.9,在Neuralink的設想中,它可以被植入到人類顱頂的大腦皮層部分,進而獲得人類大腦內部的電極信號,傳輸到手機、電腦等設備上之后,完成腦—機之間的數據傳輸。

那么,腦機接口的技術進展真如馬斯克所言,已經能夠將大腦上傳到云端了嗎?這到底是怎樣的一門產業?在中國發展得怎么樣?離大規模商用還有多遠?本文將回答這些問題。

一、馬斯克和他的Neuralink

作為當今商業世界最具盛名且最富爭議性的企業家,馬斯克本人是人工智能威脅論的強烈擁躉。

2019年與馬云的那場對話中,馬斯克就曾對AI的發展表達悲觀態度,他稱人類文明甚至可能會被終結,最終成為更高級生命體的墊腳石。

但他也同時表示,為了避免這一命運,人類需要找到一種方法將大腦連接到電腦上,讓我們能夠“跟著AI走”——某種程度上,這是他創辦Neuralink的初衷,Neuralink稱其使命是創造“連接人和計算機的超高帶帶寬腦機接口。”

參與創辦Neuralink的創始團隊可謂豪華,包括八位科學家,他們不僅擁有腦機接口專長,同時在可移植微感應器、大腦啟發式計算機芯片、機器人和神經外科學等方面都頗有建樹。

這也幫助Neuralink在資本市場贏得青睞,2017年、2019年5月、2021年7月,Neuralink分別拿到1億美元、5100萬美元、2.05億美元的融資。

創辦早期,Neuralink極為低調,直到2020年公開舉辦發布會,這家公司及這一行業,開始被外界廣泛熟知,同時吸引了投資者對這一賽道的關注——PitchBook的數據顯示,投資者在2021年向腦機接口新創企業注資了5.31億美元,幾乎是2020年的4倍。

成立至今,Neuralink發布了共計三款產品:N1 Link、Link V0.9、手術機器人V2,前兩者是核心產品,Link V0.9可以視為是N1 Link的迭代版,2020年的發布會上,Neuralink借助三只小豬演示的便是這款產品。

不過,表面上順風順水的Neuralink,目前正面臨著兩大挑戰:

第一,Neuralink正遭受著嚴重的人才流失。

《財富》雜志在今年2月份的一則報道中指出,在Neuralink的八位聯合創始人中,僅有兩名還留在公司,離開的成員大多數的流向,是Neuralink的競爭對手,至于他們離開的理由,與馬斯克的強硬做派、制定過于嚴苛的計劃、在公司搞“一言堂”等脫不開干系。

第二,業界對Neuralink有兩面爭議。

一部分權威人士對Neuralink展示出的成果感到振奮不已,他們說這代表著真正的飛躍,比如艾倫腦科學研究所的科赫在談論到Link設備和外科手術機器人時就表示“真的太了不起了”。

但也有權威人士持保留意見。比如華中科技大學人工智能與自動化學院教授伍冬睿就曾表示,“馬斯克的展示在技術上并無太大進步,但是引發了公眾關注。”

那么問題來了:腦機接口到底是怎樣一門技術?技術門檻又有多高?

二、腦機接口50年,落地緩慢

今年4月,YouTube上一則猴子玩乒乓球游戲《Pong》的視頻火了,獲得了570萬次的點擊量,并且收到了12萬個贊。

這則視頻最吸引人的地方在于,這只猴子是用“意念”在玩游戲,它只負責思考,但思維指令會被無線傳輸至一臺電腦,從而進行游戲。

視頻前半段,猴子還需要借助搖桿,但后半段甚至不需要搖桿,便能獨立操作游戲。

這正是馬斯克的猴子,Neuralink公司在猴子大腦運動皮層中控制手掌及手臂的區域,植入了一款叫N1 Link的腦機介面裝置,也就是一個芯片,通過這一設備將猴子的思維數據傳輸給電腦,再經由電腦發出控制指令。

你可以簡單理解,這就是腦機接口設備及技術最直接的作用,即在大腦(含人與動物腦)與外部設備之間建立直接的交流和控制通道,應用在醫療領域,能夠為疾病患者、殘障人士,提供可選的與外部世界通信和控制的方式。

比如,馬斯克就曾這樣表示,“我認為我們有機會能在Neuralink的努力下為一位脊椎受損的病患恢復身體機能。Neuralink目前在猴子身上的實驗都相當成功,我們也展開了許多測試并證明了背后的安全與穩定性,Neuralink的裝置也能隨時安全移除。”

科學界對腦機接口的研究可以追溯至1970年代。

1973年,美國加州大學洛杉磯分校的Jacques J. Vidal首次在科學文獻中提出“腦機接口”這一專業術語,同時提出了一個關鍵問題:能否將可觀測的腦電信號用作人機通信中的信息載體或控制諸如假肢或宇宙飛船之類的外部設備?

由此至今,對腦機接口的相關研究已經進行了近50年,中國信通院將這50年中腦機接口技術的發展歸納為以下三個階段:

階段一:1970年代至1980年代初期,科學幻想階段。

這一階段,受限于技術條件,腦機接口研究并未取得明顯進展。

階段二:1980年代至1990年代末,科學論證階段。

腦機接口開始有了明確性進展,業界開始出現各種腦機接口系統。比如美國和歐洲的研究者都開發出了基于感覺運動節律的腦機接口系統;Gert Pfurtscheller 等人開發了另一種基于感覺運動節律的腦機接口;ErichE. Sutter提出了一種高效的基于視覺誘發電位的腦機接口系統。

階段三:21世紀至今,技術爆發階段。

這一階段,業界開始聚焦于實現腦機接口的技術路線,發展各種各樣的技術方法,以推動腦機接口的應用。

除了研究的規模和范圍急劇擴大之外,腦機接口的快速發展也加大了其他領域的強烈興趣,如人機交互、智能系統、工效學等,目前,腦機接口的潛在應用領域已經遠遠超出臨床醫學,拓展到情緒識別、虛擬現實和游戲等非醫學領域。

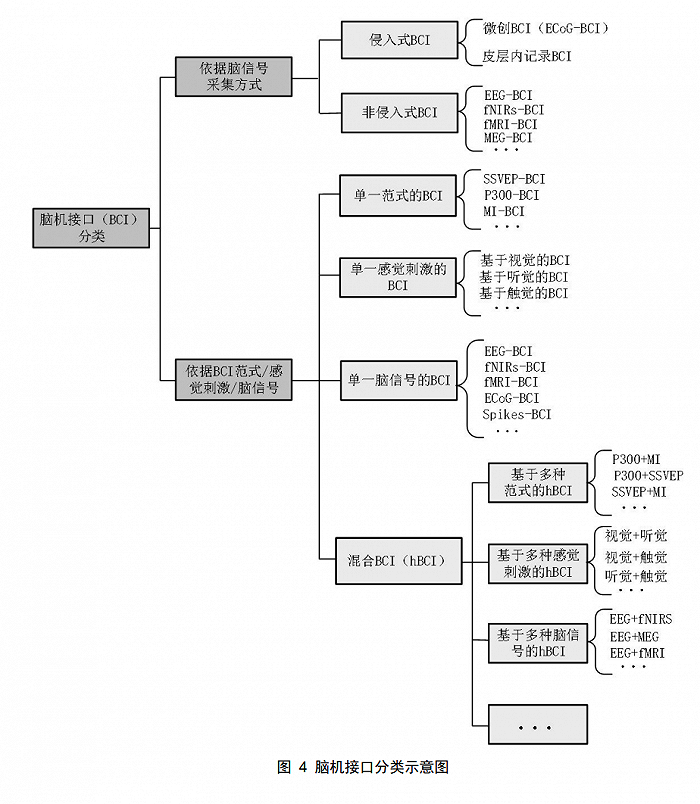

在這一過程中,如下圖所示,腦機接口在技術層面也演化出了不同的分類方法,背后的原理基礎都是神經科學。

以第一種分類方法為例,業界將腦機接口分為侵入式和非侵入式兩種。

簡單理解,侵入式是需要采用神經外科手術方法將采集電極植入大腦皮層、硬腦膜外或硬腦膜下,進而完成人機信息的傳輸;而非侵入式腦機接口,則是通過附著在頭皮上的穿戴設備(如腦電帽、近紅外頭盔或磁共振頭線圈等)測量大腦的電活動或代謝活動,無需手術。Neuralink所走的路線,就是典型的侵入式。

只不過,腦機接口雖然說起來簡單,但是一個跨多學科的交叉研究領域。

比如與生命科學相關的學科領域就包括了基礎神經科學、認知科學和心理學等;與醫學科學相關的學科領域包括了神經系統、影像醫學、生物醫學工程、神經工程和康復醫學等;與信息科學相關的學科領域則包括了計算機科學與技術、自動化與機器人技術、AI技術和半導體集成電路技術等。

這就導致,盡管在全球范圍內,腦機接口在技術上已經實現了躍遷式發展,但還遠未到可以大規模應用乃至商用的程度。

三、國內腦機接口,仍處于爆發前夜

我國對腦機接口技術領域的研究,最早可追溯到1990年代,清華大學創建了基于穩態視覺誘發電位(SSVEP)的腦機接口新范式,目前是無創腦機接口三種主要范式之一。

2014年以后,各地開始陸續出臺腦科學、人工智能相關政策,加速了對腦機接口的研究。

比較重要的一個文件是,2017年,四部委聯合印發了《“十三五”國家基礎研究專項規劃》,明確提出了腦與認知、腦機智能、腦的健康三大核心問題。

目前這一規劃的布局被外界概括為“一體兩翼”:以研究腦認知的神經原理為“主體”,其中又以繪制腦功能聯結圖譜為重點,而研發腦重大疾病診治新手段和腦機智能新技術為“兩翼”。作為“一體兩翼”布局的其中“一翼”,腦機智能的關鍵技術研發和產業發展備受重視。

腦機接口技術作為腦與機智能的橋梁和融合的核心技術,也成了尤為重要的一環。

從腦機接口產業鏈來看,上游包括腦機接口芯片和腦電采集設備廠商、操作系統和軟件提供商、數據分析服務商,中游則主要是腦機接口產品提供商,下游是在醫療健康等領域的應用。

值得注意的是,我國雖然在這一領域的技術布局稍晚,但在技術環境上已經迎頭趕上。從專利申請來源國家看,腦機接口相關專利申請量排名前4位的國家分別是中國、美國、韓國、德國,其中,中國相關專利申請量占到全球的39.4%。

不過這條賽道目前在核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品等方面,也碰上了被“卡脖子”的難題——腦機接口技術早在2018年就被列入美國對華關鍵技術和相關產品的出口管制體系。

目前,中國入局腦機接口產業的企業并不算多,也尚未跑出獨角獸企業。他們大多成立于2015年前后,聚焦醫療健康領域的應用。

如上圖,參與到腦機接口領域的企業,還有另一個共同點,即大多數都背靠高等院校,或干脆脫始于高校。

比如博瑞康由清華大學神經工程實驗室專家創立、BrainCo由哈佛創新實驗室孵化出來的第一支華人團隊創立、臻泰智能背靠西安交通大學、Neuramatrix也是由清華大學孵化的企業。

但就目前來看,行業尚未出現大規模量產及應用的產品,已經落地的部分產品,也大多數更偏向人工智能輔助診斷、智能醫療機器人等。

長遠來看,腦機接口在應用層面的爆發還需要經過一段較長的探索期。

QYResearch 的數據顯示,2019 年全球腦機接口市場規模為12億元,預計 2026 年將達到 27 億元,其中北美地區是全球最大市場,占總市場份額超過 6 成。

也就是說,腦機接口的前景是光明的,但從發展進程尤其是大規模商業化來看,很可能是極為緩慢的。