046期主持人 | 林子人

聽周杰倫新歌了嗎?7月6日,周杰倫發布了新專輯《最偉大的作品》的同名主打歌MV,在QQ音樂平臺不到兩個小時就獲得了超過600萬的點擊量。視頻中,周杰倫走進了擁有150多年歷史的巴黎地標性建筑莎瑪麗丹百貨公司,彈起他自導自演電影《不能說的秘密》中的穿越鋼琴曲《Secret》。這一次,他穿越回了1920年代的巴黎,與雷內·馬格利特、薩爾瓦多·達利、克勞德·莫奈、常玉、徐志摩等知名藝術家互動,通過他喜愛的魔術給藝術家們創作偉大作品帶來靈感。這首歌的歌詞也致敬了梵高的《星月夜》、愛德華·蒙克的《吶喊》、莫奈的《日出·印象》等名作。另外,鋼琴家郎朗也在MV中出鏡,與周杰倫上演了一段鋼琴合奏。

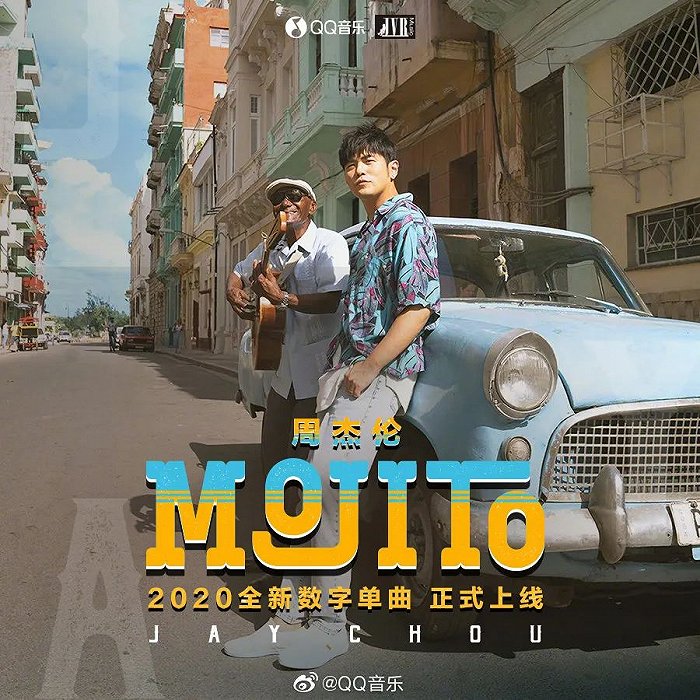

出道20余年,周杰倫依然是華語樂壇具有統治性地位的“亞洲流行音樂之王”,他的音樂創作動向總能引起歌迷熱議(當然從另一個方面來看,這也意味著華語樂壇面臨著后繼無人、再難出現有國民級傳唱度歌手的尷尬局面)。但近年來,關于他是否“江郎才盡”、“利用歌迷情懷圈錢”的聲音也不絕于耳。新專輯《最偉大的作品》距離周杰倫的上一張專輯2016年《周杰倫的床邊故事》已時隔六年,同名主打歌發布后吊足了歌迷胃口,但先是30元的專輯預售定價引起熱議,后是《最偉大的作品》公布歌單后網友發現12首歌中有6首是之前發表過的舊歌,再度招致批評。新專輯中收錄的單曲《Mojito》在2020年發布時也引起過熱議,我記得當時有一種聲音認為,這首歌好聽是好聽,也符合他現在幸福美滿的狀態,但總覺得缺了點什么。也有網友調侃說《最偉大的作品》是深度學習周杰倫曲庫后的AI之作——說實話,我第一次聽的時候也覺得旋律有些耳熟,“花園流淌著陽光/空氣搖晃著花香/我請莫內幫個忙”這一段也太像《騎士精神》了吧!

流行樂的潮流多少是和時代氛圍同頻共振的。周杰倫一直被認為是一位具有罕見獨創性和多樣性的歌手,我最近重新聽了一遍周杰倫2000年發布的同名專輯《JAY》(不過時!依然好聽!),發現他其實從第一張專輯開始,就展現了一種引領潮流的折衷主義——歌曲主題和旋律既受“西洋風”影響,也有中國文化的印記。

在我的印象中,21世紀的第一個十年,華語樂壇仿佛和中國的快速全球化一樣,有種從全球各地的文化中汲取靈感并為我所用的野心,這種“環球巡游”般的世界主義在包括周杰倫在內的很多歌手的作品中都能感受到。我立刻能想到的就有蔡依林的《布拉格廣場》《日不落》、蕭亞軒的《來自第五大道的明信片》、S.H.E的《波斯貓》和孫燕姿的《神奇》。

而這些年,由周杰倫和方文山聯袂掀起的“中國風”越吹越勁,中國風說唱歌曲簡直是年輕偶像歌手的標配。從2020年開始,我們大多數人的活動范圍與視野都日益狹窄逼仄,周杰倫繼續堅持“異域風情”的創作思路,在古巴唱薩爾薩舞曲風的輕快小曲喝著莫吉托,在金碧輝煌的巴黎歷史建筑中彈鋼琴,是否會讓中國歌迷產生一種微妙的感受呢?

《最偉大的作品》給我的最大感受是,這位剛出道時被形容為害羞內向鄰家大男孩的歌手對自己的自我認知已出現了徹底的轉變——同馬格利特、達利、梵高這些因觀念超前于時代而一度備受爭議的藝術家一樣,周杰倫也從最初的爭議(如演唱時口齒不清、融入大量說唱元素)中走出并完成了經典化,棲身“最偉大的藝術家”的行列。有部分人認為,當藝術家太過滿足于自己的現狀,往往就是其創造力枯竭的開始。那么值得我們思考的問題來了:如果一個創作者功成名就,就無法再超越自己的經歷,創作出有普遍意義的偉大作品了嗎?

01 周杰倫新專輯難聽?流行樂注定有美學局限性?

葉青:《最偉大的作品》,真不怎么偉大,周四晚上全專上線后新浪微博熱搜第一是“難聽”,多少能說明這樣想的人不在少數。

潘文捷:或許每個人都有“能在KTV唱一小時周杰倫不重樣”的朋友。在我有限的知識里,在2016年《土耳其冰淇淋》里他就已經很體現出引領華語樂壇的自信和意識:“誰說拍中國風/一定要配燈籠/誰說寫中國風/一定要商角徵羽宮/我干脆自己下車/指揮樂壇的交通。”所以說這位樂壇交警要是已經開始探討偉大藝術家,或者哪怕是悄悄把自己也位列其中,也并不是令人驚訝的。確實,他近年來的很多創作包括展示其抱負的《土耳其冰淇淋》《最偉大的作品》都難以談得上是本人最好的作品,但話又說回來,據我非常有限的了解,很多時候感覺到他的作品比起說是奔著“偉大”去,更像是在里面玩游戲。功成名就還能開心玩音樂,本身已經是不忘初心。

徐魯青:感覺聽音樂的人內部好像存在一條隱形鄙視鏈,比如聽搖滾的看不上聽流行的,聽器樂的看不上有歌詞的,站在鄙視鏈頂端的人喜歡淡淡說出:“我聽post-xxx”(加個post好像品味立馬飛升),在周杰倫最火的時候我就是因為這心態對他懷抱偏見,現在看來以音樂類型劃分高下完全沒道理,但不可忽視流行(Pop Music)因其難以割裂的商業目標注定有美學局限性,比如編曲和歌詞的模式化。不管是大量排列組合的幾個萬能和弦,流水線生產出一首首歌,還是為了討喜更多聽眾很少出現對音樂形式的突破,甚至會閹割創作中的“冒犯”部分,這些都讓流行這個音樂類型在藝術成就上一直少有成果。

02 華語樂壇在走下坡路?

林子人:前段時間聽播客節目“噪音開始了”,主播在與流行樂業內人士談一個問題:女團做了好幾年,你為啥只聽過《卡路里》一首歌?那期節目讓我這個近兩年才開始看男團女團選秀節目的聽眾大開眼界,解答了很多我的疑惑:如今音樂制作人的重要性越來越低,就偶像團體音樂領域而言,與其說是業內精英在引領音樂潮流,不如說是這個領域在被粉絲的喜好牽著鼻子走;粉絲經濟供起的強大經濟實力讓偶像團體得以向一流海外創作者約歌(這反過來也會滿足粉絲的虛榮心),但如何為由外國作曲制作的樣曲配上中文歌詞是一個技術活;很多時候你覺得一首新歌“難聽”,可能是因為它的重點是視覺而非音樂本身,張藝興的《蓮》就是一個典型例子,你必須配合MV才能感到這首歌的妙處;偶像團體的歌為什么一定要插入說唱?這是因為要照顧團內歌唱實力不強的成員,事實上,偶像團體的歌必須元素復雜,才能讓所有成員都有相對平衡的表現機會。這大概算是華語樂壇現狀的側面反映吧。

尹清露:當流量和粉絲占據話語權高地,整個音樂的評價體系肯定會崩潰。就我粗淺的個人體驗來說,許多年前還能在國內音樂雜志上讀到很好的樂評,像是《Q》《當代歌壇》和《我愛搖滾樂》,一首歌需要比較專業的人士加以判別才能進入大眾視野,但是現在各個音樂榜單被流量藝人霸榜,歌曲是否賣座早就不是以前那群人說的算了。我平時不太會主動找樂評來看,前幾天突發奇想搜索某張專輯的評論,但除了關注特定樂評人微博/去網易云音樂評論區/看豆瓣音樂短評,一時間竟然不知道去哪才能找到相對嚴肅的聲音。

其實流行音樂樣板化、抖音化的問題是全球性的(包括紙媒的衰落),但至少在非華語世界,還存在滾石、Pitchfork這種具有公信力的媒體,Billboard榜單也相對客觀嚴謹,音樂生態總體來說還算健康,這在國內則是難以想象的。國內并不缺少優秀的創作歌手,但是確實缺少好的引導,這也一定程度上造成了“不聽歌的人只熟知抖音神曲”、“聽歌的人要花費力氣才能挖到好歌”的極端局面吧。

葉青:我覺得不是華語樂壇在走下坡路,是普通話歌在衰落,因為近些年我驚喜地發現有不少方言音樂人依然在創新的道路上堅持,推出了許多令人耳目一新的作品。像是中國臺灣地區歌手阿爆的第二張專輯《kinakaian 母親的舌頭》,她在歌曲中融入了排灣族語、阿美族語(均為臺灣地區原住民族群)、閩南語等方言,拿下了第31屆金曲獎最大獎年度專輯獎。當時剛看到新聞還在為王若琳(入圍作品《愛的呼喚》)鳴不平,聽完后卻不得不服氣,確實好聽,把方言歌曲做得非常現代,且不是一味模仿歐美音樂的那種流水線之作,不管是旋律、制作還是想傳達的信息,得獎當之無愧。還有閩南語歌手鄭宜農的《水逆》和曹雅雯的《自本》,跳脫了傳統的閩南語歌曲框架和演唱方法,也是最近一段時間內我很愛聽的專輯。

歸根結底不是語言的問題。如果把這些歌里的閩南語、原住民語換成普通話,可能會失去幾分韻味,但我覺得也是一樣好聽動人,最大的區別可能還是在于“用心”。因為受眾群體范圍比較小,方言歌手往往要下夠心思,做出足夠好的作品,才能吸引到像我這種平時只聽普通話歌曲的聽眾。而反觀周杰倫,新專輯12首歌有6首老歌,上架當夜專輯銷售額輕輕松松破億,其他的流量歌手也是類似,無論推出怎樣的作品都有粉絲買單,他們還有用心的必要嗎?

03 每個藝術家的使命是時代性的?

徐魯青:我覺得單就音樂性而言,周杰倫很難稱得上“偉大的藝術家”,但“偉大”的名譽建構卻不只是與作品藝術價值相關,我們無法忽視他作為空前的偶像改變了流行樂壇潮水的走向,以及他的歌曾打動和影響一代代人。這就像聽了幾十年革命歌曲的人們突然聽到鄧麗君甜美棉軟的聲線感到石破天驚,我懷疑鄧麗君的作品是否有偉大的藝術價值,但她作為歌手算不算偉大又是另一個問題。

姜妍:我初中時候最喜歡的流行歌手是范曉萱,到現在家里還有十幾張她當時的專輯卡帶。她的很多歌傳唱度很高,但是到了《Darling》《我要我們在一起》的時候,我就覺得她風格變了,好像選擇了另外一條路。那個時候十幾歲的我也不懂甚至很奇怪,她為什么會突然轉向了一條人跡稀少的道路。很多年以后回過頭再看,我會覺得還蠻難得的,在大眾最喜歡她、如果她想保持熱度只要繼續唱那種類型歌曲即可的時候,她選擇了轉向調頭、不再面向那么多喜歡她的聽眾。當然,今天的我再去聽她的音樂,也會更喜歡的是她后期的作品。

后來我一度非常喜歡張懸的音樂,現在她用回自己的本名焦安溥,她最出圈的作品是《寶貝》,那是她年輕時的一個習作。每次去live house看她演出都會有人喊《寶貝》,后來她就不再理會也不會再去唱這首歌,她的作品也更偏向個人想要探索和表達的部分。再到后面她甚至都很少出現在公眾面前,也不會給自己設定某個時間表,比如到了某個時間段就必須要交出新的作品。

說回到設問里面提到的“超越自己”和“偉大作品”的概念,我覺得是要看怎么定義這個“偉大”和“超越”的概念,如果從商業化的程度從銷量等數據來看的話,那范曉萱和焦安溥可能那個數字都是回縮的,但是就作品本身來說,我又覺得她們是超越的。其實這都是自我選擇的結果,不是說商業化就不好,而是越多人喜歡那個公約數就越小,往藝術性上探索的可能性就越低,作為創作者能夠求仁得仁、各得其所就很好了。

林子人:我之前和子琪討論過伊恩·麥克尤恩。從世俗成就的角度來說,他多年筆耕不綴,擁有許多暢銷小說,早已是一位享有全球聲譽的作家;從人生經歷的角度來說,作為一位知名小說家他已“往來有鴻儒,談笑無白丁”,隨著年歲和人生閱歷的增加,他的寫作旨趣也早已和“恐怖伊恩”時期大相徑庭了。但他一直對時代的困境、最前沿的問題保持關注,依然在思考眼下人們最關注的社會議題,并用敏銳的觀察和動人的文筆為我們提供了一個思考方向。

他近年來的作品中有兩部我特別喜歡,一部是《兒童法案》,一部是《我這樣的機器》,前者探討英國司法實踐中道德與法律的困境,后者設想智能機器人誕生于1980年代初——當下新自由主義政經格局的起點,借此展露他對歷史、政治、道德倫理的通盤思考。在我看來麥克尤恩是一位在不斷進步的創作者,功成名就不能阻止他的腳步。

[英]伊恩·麥克尤恩 著 周小進 譯

上海譯文出版社 2020-7

尹清露:在這個問題上,音樂和文學應該殊途同歸吧。如果一名創作者有能力和意愿把他人的經驗不斷納入到創作體系中,TA才會有成為偉大的可能。在某次采訪中,日本歌手椎名林檎說的話給我留下很深的印象——她會把聽眾稱為“客人”,自己創作歌曲相當于給客人的“訂單”,比如當她看到沙林毒氣和臥軌自殺的女孩這類社會事件,就會思考那名女孩為何自殺并寫成歌曲。這番言論極大地顛覆了我對于“音樂就要表達自我”的幼稚想法,也讓我明白這可能是可持續創作的最好方法——把音樂當成工作,并依據需要去變換不同的音樂人格,才能更堅韌地承受其中的苦痛和快樂。

這種能力確實會因為功成名就而遭受磨損,即使藝術家本人還想去體察民心,TA的生活經驗也很可能無法再和聽眾順利對話了。椎名曾經揚言“歌曲的話無論多少首我都能寫”,但是就像周杰倫一樣,她現在也寫不出早期那樣“生猛”的歌曲了,為人津津樂道的變成了她買的新款Gucci,甚至新歌會因為旋律不佳或使用了太多auto-tune,而被人調侃為華而不實的“Gucci pop”。不過,我也在想,是否必須要偉大才行?畢竟每個藝術家的使命都是時代性的,只要他們最好的作品能為后來的人提供養分和靈感,那么他們即使最終退場,也足以稱得上體面了。