文|偲睿洞察 寇敏

編輯|Emma

從去年8月19日,馬斯克首次在特斯拉AI日活動上推出人形機器人‘擎天柱’概念,不到一年的時間,特斯拉的人形機器人就要面世了。6月23日下午,馬斯克在采訪時表示,“人形機器人‘擎天柱’將在9月30日的特斯拉AI日活動上面世。”

人們對新事物的態度總是善變。去年,外媒及行業人士對特斯拉人形機器人的唱衰似乎還歷歷在目:

“說它是放屁都算客氣的了。我不是說馬斯克不應該做這樣的研究,而是這種宣傳通常是夸大的。”

“雖然我們欣賞馬斯克的長期科技愿景,但特斯拉機器人不是投資者想看到的,相反,他們更關注芯片、FSD(完全自動駕駛)”……

今年,輿論出現翻轉。一邊是特斯拉人形機器人戰略的穩步推進:1月份,馬斯克在財報電話會表示,開發“擎天柱”是比做汽車更重要的業務;4月,重申對機器人業務的重視,并透露最早于2023年生產;6月,為了能讓“擎天柱”在AI日隆重亮相,將原本定在8月的活動日推后至9月底。

一邊是,‘擎天柱’即將面世帶動“機器人概念”大火。6月以來,機器人概念持續走高,景業智能、埃斯頓、江蘇北人、江蘇雷利等漲超5%,巨輪智能更是一度拉升翻紅,股價從6月20日怒漲481%,至7月11日的4.81元。

(6月以來,機器人概念持續走高 圖源:雪球)

在一眾機器人概念中,減速器這一賽道尤其受到關注:

寧波中大力德股價從5月初的11.52元,飆升至7月1日的22.17元,股價接近翻番;

國茂股份6月持續上漲,最近90天內共有10家機構給出評級,買入評級8家,增持評級2家;

國內精密減速器龍頭,綠的諧波更是拉升漲超15%,而早在5月之前,綠的諧波就接受了Aberdeen、AIIM等73家機構調研,被國信證券等多家證券評為買入。

這背后的問題是,為什么人形機器人一出,減速器就火了?減速器是否能乘上人形機器人帶來的東風,扶搖直上?國內減速器進展如何,能吃上這一波紅利嗎?

01 人形機器人上,精密減速器大有可為

特斯拉人形機器人“擎天柱”概念發布,引爆減速器市場;如若量產,則減速器市場一飛沖天。

先來看人形機器人和減速器的關系:

中國電子工業學會將機器人劃分為工業機器人、服務器機器人和特種機器人三種。其中工業機器人是指面向工業領域的多關節機械手或多自由度機器人,在工業生產加工過程中通過自動控制來代替人類執行某些單調、頻繁和重復長時間作業。

根據以上定義,特斯拉人形機器人本質上屬于工業機器人。

那問題來了,工業機器人不是一個新概念,而且在疫情的推動下,出于特殊場景(如防疫區消毒等)和工業生產(在復工復產,用工難等問題下,大力代替傳統人力)的需求,工業機器人也迎來了爆發,為什么特斯拉人形機器人面世消息一出,機器人概念和減速器就炸了呢?

從定義上劃重點:一是多關節機械手;二是代替人類執行某些單調、頻繁和重復的長時間作業。這兩點分別對應減速器功能應用,和特斯拉人形機器人的制造愿景。

減速器,是鏈接電機與執行動力機構的閉式傳動裝置,作用原理為“利用齒輪嚙合,降低電機轉速,傳遞更大轉矩”。絕大數電機負載大、轉速低,不適宜用原動機直接驅動的工業場景,需配用減速機。

減速器按照行業分類可以分為,通用減速器、專用減速器和精密減速器三種,具體應用到工業機器人上,因為要進行抓取、放置等“失之毫厘差之千里”的精密動作,所以,多采用精密減速器,即RV減速器和諧波減速器兩種。

簡單說,減速器相當于機械臂的“關節”。當工業流水線上的員工,替換成機器人機械臂,又硬又直的鋼鐵要靠這些“減速器”完成,定位精度和重復定位精度要求很高的動作。

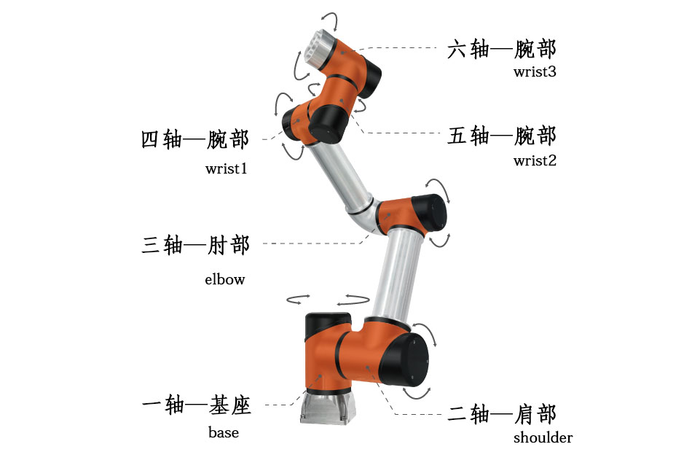

(精密減速器在工業機械臂上的應用)

其中,在機械部底座、肩部起支撐作用的多為RV減速器,可理解為“大關節”;到執行操作的小臂、腕部等,則主要為“小關節”諧波減速器。一般來說,一臺六軸機器人共使用6個減速器,其中底座、肩部使用RV減速器(2個),其余部分使用諧波減速器4個。

(泰科智能六軸協作機器人六軸示意圖)

瘋狂如特斯拉,連皮膚都嚴格仿生的擎天柱(擎天柱肩部以下皮膚由輕量材料覆蓋,聲稱比人的皮膚更光滑),想實現接近人類的活動自由度,關節上又怎會馬虎?

人的身體有78個關節,其中使用諧波減速器和肘關節、腕關節、指關節和趾關節就共有60個;剩余的18個關節則用RV減速器。人形機器人使用減速器數量之大,想不被關注都不行。

重點是,減速器在工業機器人成本中占比還很高。據億歐智庫《2022中國工業機器人市場研究報告》,減速器、控制器和伺服系統,這三大核心零部件的成本分別占工業機器人總成本的30%、20%及10%。

根據目前特斯拉人形機器人約20萬人民幣的報價,也就是說,一臺擎天柱中,減速器的成本大概在6萬人民幣。

而中信建投證券預測,特斯拉人形機器人2023-2025年產量分別為20萬、50萬及100萬臺,即2023年,僅特斯拉一家,其人形機器人業務將帶來百億(120億)市場減速器市場。能攪動科技場的特斯拉的帶領下,人形機器人市場又何嘗只有一家企業?

用量大、成本高,已經打造了一個超級市場。何況,磨損、維修又給減速器的用量新增了幾成。

前面說到,減速器相當于人的關節,人類工作久了,還會去健身、按摩,讓身體恢復最佳狀態繼續工作,那連接沉重機械的減速器自然也會歷經磨損,需要維修和替換,畢竟減速器性能的好壞直接影響機器人的性能。

前瞻產業研究院數據,減速器本身有額定的工作壽命,需要定期更換;而工業機器人的工作壽命一般為8-10年,維修保養、替換也為減速器帶來了不小的市場空間。

市場需求和規模加持下,減速器的未來一片光明。

但這一切美好都建立在人形機器人能夠量產,并且大規模應用的基礎上,壓力給到特斯拉這邊。

02 為什么大家相信特斯拉畫的餅?

和去年馬斯克被噴用PPT畫餅相比,今年特斯拉的發布會上,多了人形機器人造價、上市時節等落地信息。

結合特斯拉關于人形機器人的畫像和構想,可作出以下分析:

先看特斯拉人行機器人的“面子”——最像人的機器人。

根據,此前公布的參數,特斯拉的 Optimus 擎天柱身高1.72m、體重 56kg,最快行走速度 8km/h,最多可提 45 磅的物品。同時,擎天柱還具備靈巧的“四肢”和聰明的“眼睛”,甚至,身體皮膚也由輕量材料覆蓋,比人的皮膚還要光滑。

其次,看看擎天柱的“里子”,根據人行機器人的三大基本要素進行對比:

執行器:伺服系統、減速器、驅動單元等;

控制器:工控系統、AI系統等;

傳感器:本體感受傳感器、觸覺+視覺+聲音傳感器、機器視覺等

上一部分我們討論的,被特斯拉人形機器人帶火的“減速器”屬于執行器層面,這一層,更多的理解為,當掌握了控制器、傳感器等機器人核心技術后,才去考慮減速器、伺服系統等硬件零部件的供應鏈問題。所以這一層暫且按下不談。

除了外表最像人之外,特斯拉在“動起來像人”以及“像人一樣思考”上用力。而特斯拉在自動駕駛上的相關技術基礎就可以很順暢地遷移過來。

具體參數上:

行走能力上,擎天柱的四肢由 40 個機電執行器控制;雙腳可感應反饋,實現平衡和敏捷動作。

擎天柱的“眼睛”,走特斯拉汽車的純視覺路線——攝像頭+車載 FSD 芯片方案。

在汽車方案中,前者采集信息(2D圖像)映射到3D空間,然后通過神經分析進行感知(通過算法實時繪制地圖)、規劃(在動態的路徑變化中,選擇最舒適和安全的方案)以及控制(向車輛發出轉向或加速指令)。

而這一方案同樣適用人形機器人。而且純視覺技術路線具有成本低、符合人眼邏輯的優勢,在數據積累達到一定規模后更會產生質變,直至達到比肩、超越激光雷達方案的自動駕駛表現。而數據積累正是特斯拉的優勢所在,截止2021年9月,特斯拉已經積累了60億英里的車隊數據,經過特斯拉車內網絡訓練的圖像有3.71億張。

數據越多,算力訓練更成熟,就越能實現人工智能。為實現這一正循環,擎天柱還配備了特算力極強的 DOJO D1 超級計算芯片作為“大腦”,超過9千萬億次的計算能力讓其成為一個足夠聰明的機器人。

可以說,在造人形機器人上,相比很多從0到1的廠商來說,在現有智能駕駛技術基礎上,特斯拉不僅可以使人形機器人變成現實,而且,在技術、成本、時間等方面具備優勢。

人形機器人可以造出來板上釘釘,那造出來給誰用呢?場景何在?

在擎天柱的構想中,其制造愿景在于幫助人類消除一些危險、無聊且重復的工作。

宏觀背景下,人口出生率下降導致勞動力不足、疫情影響下企業復工復產的用工需求,以及大量的新生場景等,都為工業機器人應用落地提供了場景。

但是更廣泛的應用性還有待驗證。比如,工廠流水線上,固定、重復的高精準動作,人形機器人固然有靈活優勢,但傳統機械臂也能滿足不少需求。

更何況,家用場景上,當你把價值十幾萬的一臺擎天柱放在家里,用來解決單一功能有點浪費,做一個綜合類管家,他又能否滿足復雜的生活需求?

不過,庫卡機器人全球產品經理劉欣宜也指出,從生態協同的角度,特斯拉的機器人符合整個馬斯克能源計劃的一個重要的一環,比如,讓擎天柱代替人類進行火星探索,在特斯拉自己的生態上是比較自洽的。

總的來看,盡管當下特斯拉人形機器人大規模普及的應用場景還未明確,但是,在部分工業場景有需求、制造和量產環節問題不大的情況下,人形機器人將前進一大步。并且,在馬斯克和特斯拉的強大影響力下,一眾人形機器人廠商已啟程。

確定的人形機器人周期要來了,減速器也將迎來紅利。

03 千億賽道,國內企業能分得幾成?

芯片之后,國內科技產業繞不開的話題是“卡脖子”和“國產替代”,而減速器,也是我國被卡脖子的一個領域。

先看一組血淋淋的對比數據:

前瞻研究院數據,2020年我國減速機行業出口總額約26.15億元,進口總額約為16.85億元,貿易順差為9.66億美元,看似減速機行業發展良好。

然而,智研咨詢數據顯示,2021年我國進口和出口精密減速器——行星齒輪減速器的數量分別為72.7萬臺和2325.8萬,進出口金額分別為3.7億元和3.8億元,進出口均價分別為508.52美元和16.24美元。近32倍的價值差距,讓我們看到國產減速器不輕松的現狀——走量、價值低。

可是,在制造業,誰不想站在微笑曲線的兩端,輕松地賺到更多錢呢?

對于國產減速器來說,想,但是實力還不夠。

在通用減速機市場,格局足夠友好,但國內廠商難吃到肉。

翻看全球通用減速器市場數據,2019年減速器市場規模達到4000億+,且增速在10%左右。具體到行業競爭格局,龍頭如弗蘭德和SEW市占率也均為6%左右,也就是說,行業還未形成壟斷。那是否意味著國有廠商有更多的機會?

答案是否定的。因為未形成壟斷不是龍頭企業不行,而是因為,應用領域過分分散。

通用減速器廣泛應用在環保、建筑、電力、化工、食品等國民經濟的各個領域,不同領域對減速機的技術需求各有差異,一家企業難以研發和生產覆蓋全行業的減速機產品,同時也很難從銷售層面覆蓋下游所有行業客戶。

同時,誕生于第二次工業革命的減速機,經過百年發展,技術趨于成熟,也吸引了眾多企業進入這個賽道,行業分散是必然。

遺憾的是,在通用減速機這個技術壁壘和行業集中度都不算高的賽道,國內廠商也占不到優勢:國內叫得上號的國茂股份、中大力德也只能位于市場第二梯隊,外采國產標準件,產品應用于某幾個特定行業,營收規模通常超過1億元,而第一梯隊的外資品牌營收通常超過20億。

通用減速器尚且打不過,何況技術壁壘更高,對材料、設計水平、質量控制、精度可靠性、使用壽命等均有嚴格要求的精密減速器。

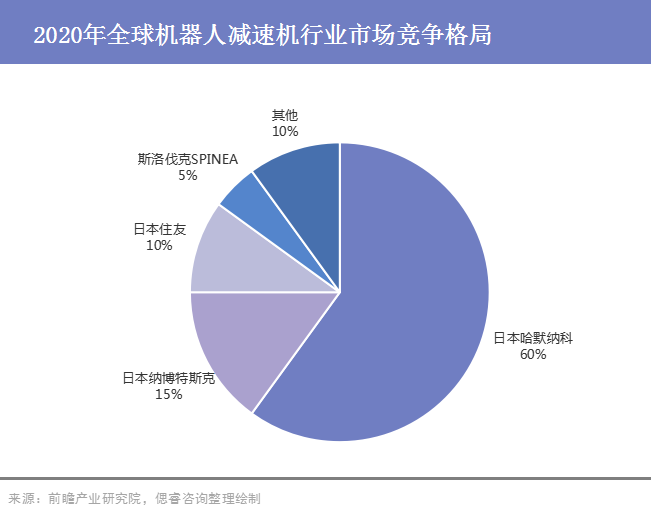

精密減速器困日系久矣。前瞻產業研究院數據,2020年全球機器人減速機市場,日系品牌哈默納科(Harmnic Drive System Inc.)、納博特斯克(Nabtesco)及日本住友,分別以60%、15%、10%的市占率位居前三,總計來看,排名前三的日系品牌就壟斷了85%的市場份額。

市占率強勢的背后,是近60年的技術探索,和整個日本制造業發展的場景訓練和數據積累。

2010年之前,我國勞動力充足且相對廉價,沒有機器人替代員工的需求。時至今日,加上疫情推動,機器人需求逐漸激發,當國人想起做機器人時,才發現卡在日企小小的減速器這里:

比如,國內承擔軍工、科研任務的高端機器人企業,為了保證質量,只能從納博和哈默納科采購減速器;

比如,同樣作為買家,中國機器人廠商向日系兩家巨頭購買加速器的價格,比國際機器人巨頭ABB和發那科購買價格高很多;

又比如,國內廠商赴日本采購減速器的時候,由于日本住友公司負責人語速過快,國內采購員請求緩慢、清晰地介紹一遍,住友公司負責人直接走開了,一副愛買不買的態度。

“屈辱”之下,國產企業綠的諧波勇敢向前,于2003年組建技術團隊進行諧波減速機理論方向的研究。當時綠的諧波的研發條件:3個人的技術團隊、哈默納科的減速器,以及綠的多年的精密儀器代工經驗。

不能說,一無所有,但好像確實有的不多。在艱難的探索下,以及2008年,哈默納科專利年限到期,公開資料的幫助下,2009年底,綠的諧波生產出第一臺的諧波減速機樣機,成為減速器國產之光。截止目前,綠的諧波已占據自主品牌約80%的市場份額。

但,即使是綠的諧波在國際市場上也只有6%左右的市占率,仍名不見經傳,何況國內那么多的小企業。究其原因,國內精密減速器設計、制造的各環節還活在日企的籠罩之下:

(諧波減速器生產流程 圖源:綠的諧波招股書)

設計原理上,國內企業多是通過反向工程獲得數據,即,拆解一個國外減速器,照貓畫虎,這種路徑之下,大家多是知其然而不知其所以然,而且這樣設計出的減速器,在產品的精準度、穩定性上都有很大缺陷;

制造設備上,加工制造減速機零部件的設備不僅非常昂貴,比如美蓋勒平面磨床,單價折合人民幣就接近千萬元;而且,設備交付周期都在一年以上,也就是說,交了錢也沒辦法及時拿到;

熱處理技術上,國內的鋼材原料本身雜質就多過國外,加之國內熱處理技術上,變形、硬度不夠,很難達到理想處理狀態;

外購零配件上,國內產品精度一般,從減速機配用的相關軸承的精度,就可以直接判斷其減速機的性能好壞,而且非常準確。何況,每一環節差1%,累計起來的結果呢?

行業技術層層被壓制,國產廠商只得從具體的場景服務上尋找突破口。

產業上,盡管綠的諧波已成功配套工業機器人四大家族之一的ABB。但是曾有行業人士透露,ABB、發那科、安川、庫卡等國際主流機器人整機廠商均由兩家日本公司提供減速機,并且有著非常苛刻的合作條件,即在使用這兩家公司產品時不能再使用別家的產品,否則將解除合作關系。

也就是說,和高端精密機器人的適配沒有路徑。但是,減速器作為工業機器人領域較為通用的一個零部件,可以廣泛和下游布局食品、物流、3C等行業的工業機器人合作,在各場景中積累數據和經驗。

何況,國內工業機器人本體廠商還是一個好搭檔:

一方面,本土機器人已經在3C、半導體、液晶等行業積累了一定的市場份額;

另一方面,為更好實現本土機器人崛起,國內廠商與下游企業做到深度的鏈接和匹配,從對加深行業的理解爭奪更多市場。比如,珞石機器人為幫陽江刀具產業定制自動化方案,派駐團隊入駐企業,從頭學習開刃。

國產機器人廠商如此努力,市場份額逐漸做大的情況下,減速器這個零部件也被帶動加速國產替代的進程。

特斯拉人形機器人火了,饑渴已久的市場,已經很久沒有遇到這樣讓人興奮的新概念了。也許現在本土機器人本體和減速器等核心零部件廠商,都實力有限,吃不到市場上最大的那塊肉,但,風口之下,喝口濃湯不成問題。