文|獨角金融 丁一

編輯|付影

雖然說基金市場很震蕩,但始終抵擋不住大家搞錢的熱情,即便是在普通基民看來“不差錢”的基金經理也不例外。

不同的是,基民是在前端熱情投資,基金經理則是在后端急流勇退。

由于市場走低、業績分化等原因,今年上半年以來,有不少基金經理選擇出走。Wind數據顯示,今年上半年離職的基金經理多達130位,其中不乏崔瑩、董承非、周應波、林森這些明星基金經理,更有基金公司經理大規模離開,僅留下一根“獨苗”。

對比過去幾年,基金經理的流動速度被按下了加速鍵。但花無百日紅,出走之后就能迎來事業的新天地嗎?

1、上半年基金經理離職潮再現

近年來,基金經理離職率始終居高不下,2021年全年基金經理離職數量301人,對比2019年的209人,多出了近三分之一。2022年剛過半,就有130位基金經理離職,涉及79家基金公司。

其中,嘉實基金、安信基金離職人數最多,均有5位基金經理離職;博時基金、工銀瑞信基金和金鷹基金次之,三家均有4位基金經理離職。

出走的上百人中,不乏一線公募基金求之不得的良將。比如易方達此前的明星基金經理林森。

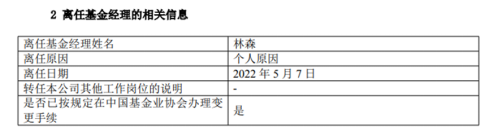

5月7日,易方達基金公告,旗下固定收益全策略投資部聯席總經理林森因“個人原因”離任該公司所有基金經理。這意味著林森辭別了易方達這位老東家,他曾管理的7只基金交由胡劍、王曉晨、韓閱川等基金經理接手。

圖片來源:易方達公告

大公司“明星”出走尚有生存的余地,但對于小型基金公司,大規模基金經理的出走掀起的則是一場風暴。

5月20日,益民基金發布公告稱,基金經理牛永濤因個人原因離任益民核心增長混合、益民品質升級混合。至此,這家成立超16年的老牌基金公司僅剩最后一名基金經理趙若瓊,管理著益民基金旗下的6只基金產品。

圖片來源:天天基金網

牛永濤離職公告中涉及的益民核心增長混合成立于2012年8月16日,截至2022年7月8日,這只基金今年以來的收益率為-16.41%;益民品質升級混合成立于2015年5月6日,今年以來的收益率為-21.97%。業績表現的不佳從某種程度上也解釋了前基金經理牛永濤離職的原因。

除了益民基金,明亞基金、易米基金、瑞達基金等6家公司,均只剩1名基金經理,其中易米基金旗下的管理規模僅有0.12億元。

面對“最后的守望者”,這些小型基金公司又該何去何從呢?

2、下一站去哪兒?

事實上,包括林森在內,多數基金經理的出走都早有征兆。

資料顯示,2015年4月林森加入易方達基金,從投資經理到基金經理助理再到基金經理,林森一步步走向了自己職業生涯的高光時刻。2019年股票行情反彈時,林森曾用三成股票倉位跑贏許多高倉位基金經理。

從業績來看,在任6年半,林森共管理過17只基金,規模最高時超1000億,即便是在今年年初離任前,仍然有700億的基金規模。其中最出名的代表作一是易方達瑞程靈活基金,一是易方達安心回饋基金,前者在林森管理的五年時間內獲得182.37%的投資回報,后者在林森管理的六年時間內獲得134%的回報。

2021年下半年開始,林森離開了陪伴他6年的搭檔張清華,開始單獨管理易方達安心回饋和易方達裕祥,到了年末,業內就有傳言稱林森要“奔私”,與崔瑩共同創業。澄清上述消息后,林森繼續管理著700多億的公募基金,一轉眼時間來到2022年4月,林森管理的產品開始批量補充基金經理,這種跡象似乎在昭示著林森在易方達的最終結局。

直到2022年5月6日,靴子落地,沸沸揚揚傳了半年之久的消息最終成真。

業內相關人士對“券商中國”表示,林森的下一站是上海勤辰私募基金管理合伙企業(以下簡稱“上海勤辰”)。上海勤辰的協會備案登記時間為2022年4月,公司備案的實際控制人為張航,曾任職鵬華基金,與林森同為百億級別的基金經理。如今,林森的名字已赫然出現在了上海勤辰的人員信息公示一欄中。

圖片來源:中基協截圖

通過梳理發現,離職的基金經理大部分選擇創辦或加入私募基金,也有部分選擇加盟個人系公募基金。

例如,原中歐明星基金經理周應波在3月末成立了上海運舟私募基金管理有限公司;博時基金旗下前知名醫藥基金經理葛晨加入高毅資產;原華安基金投資總監、明星基金經理崔瑩正如此前傳言,與林森先后加盟上海勤辰;原興證全球基金副總經理董承非加入老同事興全基金原副總經理杜昌勇所創辦的睿郡資產,任公司管理合伙人、首席研究官,昔日“興全三劍客”杜昌勇、王曉明、董承非再聚首。

常言道,人往高處走,基金經理出走歸根結底,還是薪酬方面難以逾越的鴻溝。

公募基金經理的收入構成為“基礎薪水+管理費分紅”。關于基礎工資,各大招聘網站上基金經理崗薪水大致在30-40k/月的范圍內,而頭部基金公司則會高一些,年薪在100-200萬之間。

但對于明星基金經理來說,年終獎才是收入的大頭。公募基金公司主要靠收取管理費賺錢,管理費一般為所管理基金規模的1.5%,而基金經理及其團隊會得到其中約15%作為提成。

《北京商報》此前曾向多位業內人士求證到,不同的基金經理拿到的年終獎也有所差距。對于頂流基金經理而言,千萬級別的年終獎并不難拿。若擴大范圍至業內來看,中位數則在100萬元左右。但對于業績不佳或管理規模較小的基金經理來說,年終獎只有幾十萬。

3、基金薪酬改革落地,挽留是否來得及?

雖說流動是常態,但成規模的變動勢必會對行業產生影響。

今年5月份,證監會發布《公開募集證券投資基金管理人監督管理辦法》(以下簡稱《辦法》)及其配套規則,直指基金經理“公奔私”、密集跳槽的問題。

《辦法》規定,公募基金管理人建立員工離職靜默期制度,基金經理等主要投研人員在離職后1年內不得從事非公募基金投資管理等工作。

這在某種程度上抑制了公募基金行業人員的流動,但即便如此,在6月20日靜默期正式實施之后,依然有20多位基金經理選擇離職。

據“界面新聞”報道,之所以依然選擇離職,是因為按照多家公募現有的績效考核和發放管理,6月30日這個年中節點,是公募發放去年年終獎的時刻。因此,很多基金經理都會等到6月底拿到年終獎才離職。

從基金公司的角度來說,培養出一個明星基金經理所耗費的不僅僅是時間成本,還有營銷、團隊等諸多資源的支持。基金經理一旦出走,這些投入就全部打了水漂。那么如何才能避免人才流失呢?

一方面,要為基金經理提供更優質的成長平臺,讓其可以更好踐行自己的投資理念,有長期發展的意愿;另一方面,也應該讓基金經理意識到,能夠取得優異的成績除了自身出色的能力,還有背后團隊的支持與努力。

基金經理入職新去處后又擦出了什么樣的火花?評論區留言聊聊吧。