記者 | 徐魯青

編輯 | 黃月

在媒體上得到歷史照片、制造紙模還原場景、拍攝紙模照片,最后把模型摧毀……德國藝術家托馬斯·迪曼德以這樣的方式創作了大量攝影作品。在上海UCCA Edge的介紹中,迪曼德是一位“融合雕塑與攝影”的藝術家,然而相比于“攝影”,他對自己的“雕塑”作品顯得毫不留情,一旦拍攝完成后就全部摧毀,其中包括一件耗時三年完成的紙質模型。

7月8日,上海UCCA Edge“托馬斯·迪曼德:歷史的結舌”展覽開幕,該展呈現了迪曼德職業生涯創作的攝影、電影、墻紙等70余件作品,這也是他在中國的首次個人全面回顧展覽。

攝影媒介是客觀真實的嗎?影像與現實的關系是什么? 當代社會中,圖像如何重構歷史與現實?迪曼德的作品試圖探索這一系列問題,他對原場景多次重建的拍攝方式,讓攝影作品與原圖像之間浮現出奇異的差異,歷史在此出現了“結舌”(stutter)瞬間。

迪曼德的創作有基本的規則,比如他從不實地造訪照片中的場景,只是依據自己對照片的理解制作紙質模型,以此“搭建真實”(construct reality)。他認為這一過程可以呈現出人們如何重建記憶,“相比于真正的‘現場’,我更多是將關于事物的記憶賦予一種物理形式。從所謂的歷史經驗到記憶的重建,此間正是我試圖探索的地方。”

專注于模型的拍攝,很大程度是因為他認為模型是當代社會最常見的文化技術,模型運作在我們生活的方方面面,也是現實的過濾器,“人口學是一種模型,天氣預報也基于一個模型,任何事物我們都需要其現實的簡化版以便了解它,然后在現實生活中總結出后果……所以很多模型只是在預測我們的日常經驗,這是一種核心的文化技術,也是吸引我的原因。”

迪曼德的許多作品都關注圖像與歷史塑造的問題。在展出的“神秘的歷史”(Uncanny Histories)系列里,迪曼德選擇了多幅第三帝國時期的照片進行影像創作。《跳水臺》拍攝了迪曼德幼時家邊的跳水臺紙模,其中流露的雅利安美學不難令人聯想導演萊妮·里芬斯塔爾受納粹之托拍攝的《奧林匹亞》中的跳水鏡頭。作品展現出納粹意識形態如何改造私人記憶場景,更富有深意的是,它的第一次公眾展出設在慕尼黑藝術之家——第三帝國時期專門展示官方藝術品的地方。

《房間》的原照片拍攝的是暗殺希特勒的會議室場景。1944年,德國軍官克勞斯·馮·史陶芬堡試圖暗殺希特勒,他在這間會議室埋伏炸藥,希特勒因此被嚴重炸傷,但最終經搶救活了下來。用紙板再造的會議室呈現了當時的混亂情景,同時紙質模型刪去了人的在場,仿佛記憶的選擇性清空。

該系列另一件作品《辦公室》再現的,是柏林墻倒塌當天被洗劫的東德秘密警察辦公室。桌子上堆滿大量情報和監聽記錄,文件散落滿地,一片狼藉的房間以干凈冰冷的紙質模型呈現,影像因此產生了奇特的詭異感。這幅作品也體現了迪曼德一直使用紙張作為創作材料的一大原因:紙張在現代社會治理中扮演關鍵角色,人的存在基于檔案文件,正如福柯指出,書面檔案是“權力、實踐、制度”的結合。迪曼德在多幅作品中都展現了他對檔案的興趣,例如《檔案》《復印室》等。

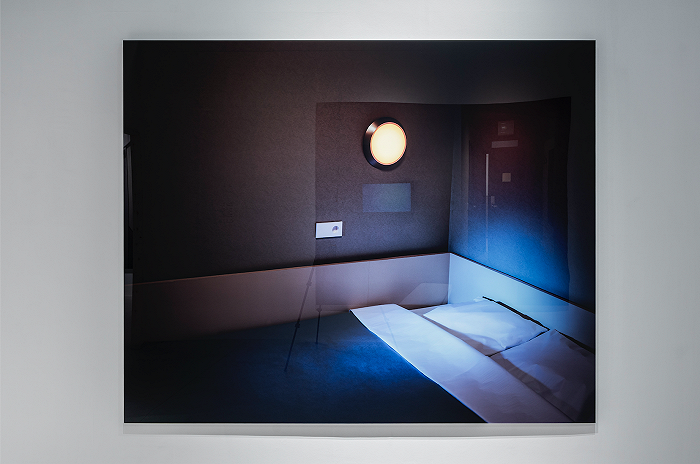

除了第三帝國時期,迪曼德也關注近年的諸多政治事件。“避難所”系列再現了愛德華·斯諾登逃亡至俄羅斯時曾居住過的房間,在遍布高科技監控的現代世界之中,陰冷單調的房間凸顯了危機四伏下的平淡與乏味。

無論是拍攝第三帝國還是當下政治的時刻,迪曼德創作的影像試圖探索的共同問題是攝影圖像與記憶的關系。他認為,我們對于二十世紀歷史的諸多了解,很大程度是受圖像影響的,攝影術則深度參與其中。“當我們討論記憶與攝影藝術時,會意識到攝影既作為工業化的、‘可靠’的媒介機制修補記憶,同時也對記憶有操縱性。為了一張影像,大家會等待一個‘正確時刻’,很多美國內戰的照片源于攝影師捕捉戲劇化的場景;當這些‘被裁剪’的時刻以歷史影像被流傳,它們演變為我們對于內戰的理解和想法。”

與用照片展現世界“真相”相反,他希望自己的作品能探索影像與現實之間的裂縫,以及圖像在當代社會如何重構歷史。這也是他所認為的藝術的意義:“我認為藝術偉大之處就在于,藝術可以讓你拉開距離去觀察周遭的事物,揭示事物的其他性質和看待事物的不同視角。”

(內文圖片均由上海UCCA Edge提供與授權)

參考資料:

https://mp.weixin.qq.com/s/TNOAkdetj-eUrRcIsuj16g 理想家 新展首發|Thomas Demand:在記憶和歷史之間潛行

https://mp.weixin.qq.com/s/mq_RHZpTodUdzwgbgEx_Mg 藝術與設計 德國攝影家 托馬斯·迪曼德:作為留下的蹤跡

https://www.itsnicethat.com/features/thomas-demand-in-conversation-art-photography-200519“My pictures give you an image of your future memory”: Thomas Demand in conversation with It's Nice That