文|財健道 張羽岐 楊燕

編輯|楊中旭

1953年,歷經33載春秋的北京協和醫學院高級護士學校正式宣布解散。

在此之前,高級護士學校與醫學院一同經歷幾拆幾合、炮火洗禮,亦經受嚴苛的“精英式教育”,英文教學、淘汰機制、實習、赴美留學……高光與黑暗同在,教育的底蘊不變。

在此之后,護理教育進入“中專模式”時期,“中五”常在(即初中畢業升學至中專衛校)、“大六”稀有(高中+大專為六年)。北京協和醫學院護士學校前任校長聶毓禪曾說:“戰爭中四個月的艱難遷徙和后方辦學,最終也沒有留住協和護校”。直到20世紀80年才漸漸恢復光彩,1983年天津醫學院首先開設五年制本科護理教育,才將護理教育拽回光亮。

世人對護士的工作常常用“打針”“發藥”替代,護士的學歷背景亦常常是“差生”的代名詞。穩定的工作,與醫學一體,卻常常被排除在醫學之外。

處方權亦并非先例,國外早已有之,但在中國,護理職業教育的土壤還不健全,護士處方權的推行亦磕磕絆絆。

截至2021年底,國家衛健委注冊護士數量已經達501.8萬人,近80%在大專院校畢業,但在深圳某醫院護理部總監劉華看來,“教育是執業的基石,而現階段我們的大部分職業教育(即中五學生/第三方勞動派遣機制)或許還難以匹配醫院工作的難度與強度。”

深圳特區護士處方權的權益放開只是開始,專科護士準入門檻等一系列配套設施尚未補上、相關學科職業教育的重塑才是根本。

6月23日,深圳特區傳出消息,護士將擁有一定權限的處方權,一時掌聲與爭議同時泛起,業界出現了圍繞護士處方權范圍與權責的討論。

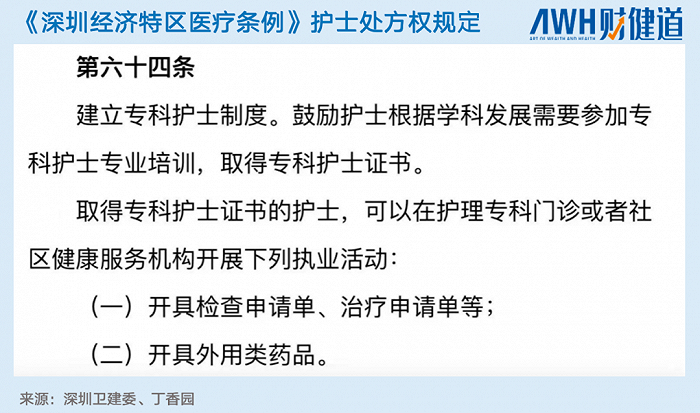

在修訂版的《深圳經濟特區醫療條例》(下稱“醫療條例”)第六十四條明確寫道,具備專科護士證書的護士,可以在護理專科門診或者社區健康服務機構開具檢查申請單、治療申請單、外用類藥品等執業活動。

這部被稱為特區醫療條例“進階升級版本”的地方性醫療法規,將于2023年1月1日實施。

據參與醫療條例修訂的從業者提及,最終版本公布前,其參與修訂了13個不同的版本。醫療條例中寥寥數語的“護士處方權”,背后具體的細則與權益的劃分還在規劃當中。

“處方權之爭”并不是淺表層的誰簽字、誰負責,更在于處方權背后的執業水平、職業教育、以及配套措施同頻共振。

深圳某醫院綜合康復科護士長張艷在跟同行交流中多次提到,護士處方權不只是惠及護士本身,更重要的是惠及病人。

病人并不想來來回回的折騰、重復掛號,只是受制于權限,護士往往有技術、能換藥,卻沒有權限,對病人來說更是金錢與時間的雙重損失。

當然,“如果只有單一的處方權權益,它的路走不了太遠”,劉華如是說。

在深圳某醫院醫務部總監黃偉看來,盡管護士放開處方權是好事,但是在醫療條例中,醫生開的處方可以走醫保報銷,護士開的處方未來能否連接醫保,尚無定論。

護士處方權能走多遠還不知道,只是醫療本身就是一個漫長的信任過程。醫生在信任護士,病人在挑選醫護。

01 有限的護士處方權

護士處方權,早已有之。

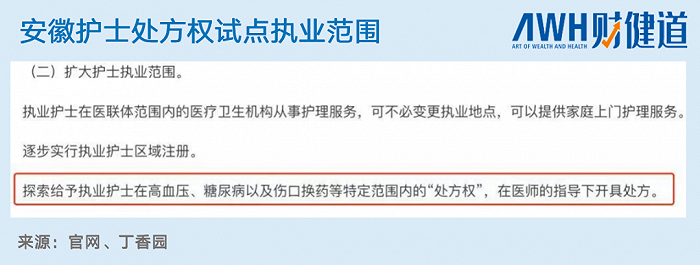

2017年,安徽省率先試點嘗試賦予護士處方權。相比深圳的條例,安徽省當時護士的處方權范圍更窄,考核更嚴苛,用一段公式表達即“嚴苛的考核機制+專科護理門診=醫生指導下有限的處方權”。

高年資的護士擁有更多的權益,學界在探索,業界也在摸著石頭過河。

這一年(2017年),北大護理學院招收全國首批慢病管理高級執業護師(2名,相當于美國開業護士),在完成專業碩士課程和臨床實踐培養的情況下,有望成為有限處方權、參與慢病管理的先行者。

開業護士(NP,nurse practitione),臨床中常叫“護士醫生”,是指經過專門訓練的能夠提供通常情況下由醫生進行的許多初級保健護理的注冊護士。她們具有專業化技術和知識的護士,可以對病人進行診斷和治療,擁有處方權。

據數據統計,2012-2017年,五年間廣東省省護理學會共培養了ICU(重癥監護室)專科護士、靜療專科護士等14個專科、2836名專科護士。以此為前提,2018年廣東省各醫院陸續開設護理門診,PICC門診、助產門診、傷口造口門診等。

門診開設,權益放開,直指門診之內處方權歸誰所有。

據張艷回憶,當時護士的處方權非常有限,僅有為數不多的護士長有治療申請單權限。

打個比方說,一位壓力性損傷的病人到醫院面診,首先在門診換藥室由護士評估傷口情況,轉到醫生處掛號,由醫生開具換藥處方,再由門診護士換藥,一整個過程總結下來不是在繳費處排隊中,就是在診室排隊中,或是在換藥室排隊中,時間成本、掛號成本淹沒在醫院中,實際上,如果護士擁有一定的處方權,即可解決大部分換藥問題。

擁有處方權并不只是為了提高個人權益,對病人同樣利大于弊。

多位護士長表示,盡管病人對于醫生的信任程度遠高于護士,但是隨著護士專業技能的改善,病人的信任也在提高。黃偉表示,醫生和護士在醫院的分工各有不同。有些治療如PICC的置管與護理,護士更專業;有些如深靜脈置管(輸液港植入)的操作醫生更熟能生巧,但換藥需要護士。

開放護士的權益,對護理來說是方便和自主權的提升,對醫生是分流醫生的處方權,工作壓力本身就大,一些本應該分流出去的權利釋放,何樂而不為呢?黃偉如是說。

早在2021年10月,四川大學華西醫院啟動高級實踐護士項目時,相關護理專業人士就有感知,如果職業教育與醫療場景脫軌,同樣無法提高護士的自主權與護理專業水平。

處方權的擴圍還在繼續。

盡管,安徽省作為“試點”的佼佼者,將首批78名高年資護士“下沉”基層,開展專科護理門診,補充全科醫生的位置,但安徽的處方權并沒有真正落地,醫生指導之下的護士處方權益仍舊有限。

各方爭議,難以落到實處,是護士處方權推廣受限的第一步。

劉華提到,在處方權的紛爭中,最直觀的感受就是在臨床病人的分級護理處方歸誰所有。護理專業在醫學院中學習如何分辨一級護理、二級護理,盡管在臨床中需要辨別病人的護理層級,但是實際操作中,分級護理的處方權并不為護士所有,醫生所開具的分級護理有時候也不一定對,但是遵醫囑、行醫囑,權力其實很難撼動。

除此以外,在推廣過程中,如何讓病人信任也是一個漫長的過程。

據深圳某醫院急診科護士長王莉說,同行中有作為廣東省創面修復專科護士(亦是外科病房護士長)的優異代表,她通過開門診幫助病人修復壓瘡。與臨床醫生不同,護士三班倒,與病人接觸最多,兼顧臨床+門診,又需要讓病人信任護士,難度系數大大提高。如何讓病人接納護士坐診?如何找到更需要幫助的病人?每一個問題都需要思考。

將門診開進病房,這是當時同行想到的辦法。為此她的同仁深入病房,在科室中幫助處理液化傷口、壓瘡、糖尿病足等,口碑效應做起來了,病人對護士的信任度也提升了。

現在,深圳醫療條例中的護士處方權還在摸索當中,權益相比其他地方在擴大,但是細則未出,內容還未落實,能不能成功,能落實到哪一步,一切還在觀望中。

02 處方權賦予了護士什么權力?

醫療從來無小事。

深圳對護士處方權先行先試的短短幾句話,背后是長期以來病人對于專業護理、院外護理的巨大剛需尚未被滿足。

值得注意的是,放開護士處方權的主語指的其實是專科護士,而不是所有的護士。

什么叫專科護士呢?綜合多位從業者的描述,可以簡單理解成在某些護理領域有較高水平的專家型護士,有相應的資質,同時年資長,經驗足,水平高。

目前專科護士的資質獲取主要是通過醫院推薦報名-通過審核-參加學習-輪崗一系列過程誕生。

張艷告訴《財健道》,能被醫院推薦去參加專科護士培訓的,首先肯定是部門里大家都認可的佼佼者,其次對職稱也有一定的要求,至少是護師(初級護士-護師—主管護師),三甲醫院一般會要求是主管護師以上。

王莉同樣表示,以急診科為例,第一,參與培訓的護士在急診科室工作經驗至少要5年,第二學歷至少要是本科,第三申請者要主動有自我提升的要求和職業規劃,最后還得有責任心。專科護士不僅僅是個人能力的提高,還要對團隊有帶動作用。

不過,關于專科護士資質認定,目前官方只有一些簡單的大范圍的規定,最終標準還是各個醫院自己來做主,未來關于專科護士的準入標準和培訓標準還是有待國家統一規定。

不可忽視的是,業界對于專科護士的推動和期待背后,是高質量護理市場的巨大缺口,尤其是家庭病房、社區護理等措施推動下逐漸明晰的院外護理市場的需求。

黃偉提到,專科護士擁有處方權,不僅可以提升護士的積極性和工作價值獲得感,同時也能大大便利病人,可以說是一舉多得。

例如目前日益擴大的家庭病床模式,對于類似中風后遺癥或者長期臥床的病人,日常一些類似換胃管的操作等等,護士是完全可以單獨完成的,條例正式出臺后將給類似家庭病床這樣的院外長期護理場景掃清很多障礙,而康復產業的巨大缺口,早已吸引了資本的關注。

雖然目前仍是小眾險種,但長護險引導下,商業機構參與廣泛,各類社會資本也加快進入養老服務市場的步伐,上門醫療護理類服務有望逐步增加。

《中國長期護理保險市場潛力研究報告》數據顯示,整個長期護理保險市場,預測到2030年將增長到27000億元,泰康養老保險股份有限公司副總經理劉洪波曾公開表示,長護險支付杠桿將撬動8000億養老照護市場規模。

對于護士處方權放開后的實際應用場景,張艷有更多期待。

她從事康復護理工作近20年,在提到社區護理服務時,張艷表示,目前很多護士不愿意去病人家里提供一些延續性護理服務,因為流程煩瑣,且沒有法律保護。張艷強調,護士處方權尚未放開的情況下,護士任何行為都只能遵醫囑進行,實際工作中有很多障礙待解決。

她舉了一個身邊的例子,一位病人出院的時候仍是昏迷的狀態,而且本身較為肥胖,家里又沒有樓梯,出院時家屬不得不請了幾個大漢抬到7樓。讓人苦惱的是,病人因為氣管被切開,身上插了胃管和尿管,日常護理極為必要。

對于上門這件事,社區護士卻極為為難,如果護士自行操作,其實是不合規的,但按照醫院的標準,插胃管需要拍片確認,病人挪動又極為不便,這無疑是讓病人家屬和護士都陷入了兩難境地。

張艷表示,自己經手的很多病人出院后康復效果遠不如在醫院里好,就是因為缺乏康復護理的知識和技能。對于這些病人而言,已經不太需要醫生的診斷,而是專業的康復知識和技能的指引,如果護士處方權放開,那么護士就可以上門服務,可以做的事很多。

03 處方權先行,背后職業教育和醫保能跟上嗎?

從2017年開始,關于護士處方權的摸索由來已久。

目前深圳市關于護士處方權的具體資質評定,培訓要求以及醫保銜接等條款尚未出臺,相關條例的細則還未面世。

對于放開護士處方權全流程的打通,黃偉提到了一個很現實的問題,那就是醫保的接入。

黃偉介紹,目前醫保條例規定醫生開的處方可以走醫保,病房里所有需要計費的項目都要在醫囑上出具,未來護士開具的處方是否同樣能接入醫保,目前尚無規定。

處方不只代表著權利,更代表著責任。王莉強調,如果因為處方上藥量不合適或者用法不合適,從而產生醫療糾紛的話,開具處方的護士同樣要承擔法律責任。藥物本身種類繁多,處方權的開放與未來還需要專業人士的指導和共同參與。

另一個不容忽視的問題是,隨著護士處方權的逐步放開,未來專科護士數量是否就能滿足病人需求呢?

陜西省山陽縣衛健局原副局長徐毓才對《財健道》表示,我國護士處方權推進緩慢背后因素有很多。第一就是我國護理教育的基礎太低,很多學校的護理專業都是三年制,而且多數是直接從初中畢業生招收,護理本科教育起步較晚。這也導致我國護士總體上文化基礎比較薄弱,再加上醫療服務傳統認識有問題,導致護士在臨床醫療中只能承擔輔助工作。

在繼續教育這一塊,也存在護理教育的系統化和規范化程度也不夠,專科護士培訓的體系不完整,導致臨床護士不管到了哪一科,似乎主要就是打針發藥、輸液,沒有醫療主導權和權威性。

反觀香港地區的專科護士的準入要求更高,至少要經歷一年的實習期,專科護在人數和項目上并不如內地,但在此之前的護理專業的學業和香港地區的護士執業資格證書的考取要求遠高于內地。劃分清晰、各醫務人員的職責明確,權限也相對更多,劉華如是說。

徐毓才表示,除了院方不斷加強對護士團隊的培養和重視,我們也必須抓緊專科護士的學歷教育和再教育,這還有很長的路要走。

談到未來專科護士是否能滿足病人需求時,從事了大半輩子護理工作的劉華顯得憂心忡忡。

她表示,團隊里很多護士不要說生理生化基礎醫學知識,連元素表都不會背,這些的護理技術團隊,即使真的放開處方權,也不敢讓他上手。

高水平專業人才缺乏是行業共同的痛點。公立醫院當下規定招收大專以上的員工,但是市場沒有這么多符合要求的人才,怎么辦?都是通過第三方勞務派送的方式變相的招派到醫院,這不是掛羊頭賣狗肉嗎?

劉華表示,要改變當下護理行業現狀,只靠個人對職業的認同感遠遠不夠,主要還是靠社會層面基礎性條款的改善。對于開放護士處方權會帶來的后續影響,她頗為期待。

放開護士處方權后,護理行業的春天還會遠嗎?

(作者系《財經》醫藥研究員,劉華、張艷等部分采訪對象為化名,部分采訪對象由深圳禾正醫院提供)