文|佰態

疫情之下,健身場景也被推上風口。

由于疫情的反復,很多人無法保證前往健身房運動的頻率,在這樣的情況下,居家健身悄然走紅。打開小紅書搜索智能健身鏡,1萬+條筆記逐一展現,在其中也涌現了多個品牌,FITURE、億健、咕咚、樂刻、小米、華為、科大訊飛、海爾……

健身鏡的“百團大戰”已經打響。資本也盯上了這一領域,近年來多個健身鏡品牌獲得數千萬元融資。

健身鏡上演百團大戰

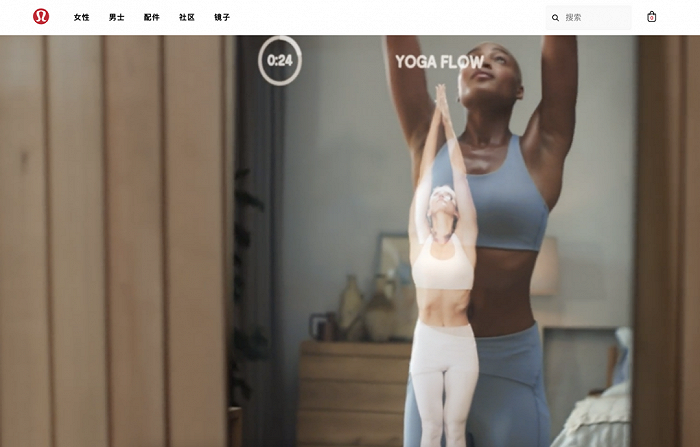

根據多家智能健身鏡的官方介紹,智能健身是一種集硬件和軟件內容服務于一身的新型健身產品。關機狀態下,它與一面普通的穿衣鏡并無區別。開機后,鏡面上會出現一個AI虛擬教練。當你跟著虛擬教練進行健身、跳舞或跑步等運動時,不僅可以通過鏡中自己與教練的影像同步對比動作,系統自帶的AI攝像頭還能捕捉用戶的動作,智能糾正,可以起到AI健身教練的作用。

2018年,智能健身鏡市場開始興起,但彼時用戶更愿意在線下進行專業健身訓練。2020年10月,FITURE發布首款健身鏡產品,在疫情肆虐的時間中,用戶開始看到智能健身鏡的價值所在;2021年5月,在疫情催化以及政策扶持體育健身產業消費驅動下,咕咚、樂刻運動、億健相繼入局市場并發布健身鏡產品。至此,健身鏡的風口開始涌入跟更多的玩家。

為什么智能健身鏡會受到追捧?最大的原因或許在于市場需求空間較大。

今年3月發布的《2020中國健身行業數據報告》顯示,2020年中國健身人口增長至7029萬,健身人口滲透率為5.02% ,同比增長3.19%,隨著人工智能和物聯網技術的融合發展,智能健身產品正在成為健身產業新的風口。“智能健身鏡賽道太熱鬧,做APP的、做鏡子的、做屏幕的都在涌入。如果品牌本身沒有用戶基礎,在硬件和市場需求沒有絕對優勢的情況下,想要迅速推廣熱賣是很難的。”國內一位智能運動可穿戴設備的從業者曾表示。

此外,各路人馬殺進健身鏡賽道的另一原因在于資本的追捧。據天眼查數據顯示,目前該領域有10家企業產生了超20起融資,融資金額從數百萬到數億人民幣不等。在海外,Mirror、Tonal和Tempo三家智能健身鏡品牌強力吸金。2020年7月,瑜伽服裝品牌lululemon出資5億美元收購Mirror;Tonal在E輪融資2.5億美元,估值16億美元;Tempo在C輪融資2.2億美元。

從商業模式上來說,健身鏡的盈利模式和其他健身智能硬件是一樣的:除了硬件的銷售收入,公司更看重硬件帶來的流量,以此獲得內容付費的收入,這似乎也是資本市場看好健身鏡的原因。

據相關報告顯示,智能健身鏡市場有望在5年的時間實現172%的增長,與此同時,整個智能健身鏡市場也將接近千億的規模。

價格數千至上萬,用戶買來了什么?

與資本市場的火熱形成對比的是,消費市場的相對冷靜。從各大電商平臺銷售數據來看,智能健身鏡在消費端的反饋絕沒有想象中的好。

FITURE的健身魔鏡在淘寶的月銷量基本在500件左右,在京東則累積了1000余條評價。在2021年618期間,FITURE推出了魔鏡旗艦款,在薇婭直播間的售價僅為3199元。根據官方數據,FITURE成為了今年618期間的智能健身鏡銷量冠軍,同時成為運動戶外品類的電商帶貨TOP3品牌。

但問題的關鍵在于,高昂的售價下,健身鏡究竟是不是偽需求?

先來看看健身鏡瞄準的用戶群體,到底是誰在購買數千元的健身鏡?有健身需求又有一定消費能力的輕資產階級正在成為消費主力。這一類用戶普遍對健身有需求,但又對于健身環境要求并不高,沒有很多的時間精力和重資產去健身房進行訓練。因此對于這一類有健身輕需求的入門玩家而言,健身鏡的意義在于方便,解決了用戶“無需出門、免費健身教練”的需求。

而從知乎、小紅書等平臺的用戶評價不難看出,更高頻的健身高級玩家們對健身鏡的態度仍然處于觀望狀態。一位用戶在小紅書表示,對于資深玩家而言健身鏡的功能過于“雞肋”,經常練瑜伽的人對動作基本都已經很熟悉了,做瑜伽的時候更看重的是肌肉的感知力,這些更細微的調整問題,單純靠鏡子很難幫助到自身。此外,也有已經購買了健身鏡的用戶反饋,與傳統健身房相比,健身鏡的AI教練并不能幫助用戶自身培養運動習慣,相關動作的糾正也過于模糊,因此在購買后沒多久便轉手賣出。

此外,即使長期使用健身鏡的用戶,也提到了部分健身鏡目前難以解決的痛點,例如AI教練千篇一律的引導話術、沒有新意的重復課程,以及無法個性化調整用戶動作姿勢的引導教學,這都是長期使用魔鏡以來尚且難以與健身教練相媲美的使用痛點。

需要承認的是,健身鏡的火爆,與疫情的催化息息相關,疫情使得居家健身成為了一種新時尚,也避免了傳統健身房受疫情防控停業帶來的健身的停滯,使得半專業的健身能夠在居家場景落地。在FITURE發布魔鏡時,由投資者表示,受疫情等多方面因素影響,國內健身領域出彩的創業企業并不多,而在為數不多的企業中,FITURE就是備受關注的一方。但當疫情逐漸得到控制,市場逐漸冷靜,也許企業和資本市場都需要慎重思考,下一個能夠說服消費者的亮點在哪里。

廠商:健身鏡的衍生價值

這樣來看,智能健身鏡似乎處于一個尷尬的位置,那研發廠商在期待什么呢?

智能健身鏡的衍生市場以及整體居家健身的未來。

對于他們而言,海外健身鏡企業的先驅Mirror就是一個絕佳的案例。2020年6月,加拿大運動服飾品牌Lululemon以5億美元價格收購Mirror,在收購完成后,Mirror已經被Lululemon安裝在多個線下的門店內。據Lululemon公布的數據,僅在2020年,Mirror就創造了1.7億美元收入。

對于國內健身鏡廠商而言,健身鏡賣的并不僅僅是鏡子本身,還有健身鏡屏幕背后的衍生內容。這些課程都是品牌方制作或購買的,用戶需要每月支付一定的會員費來使用這些課程。從這個角度來看,在健身鏡的硬件技術以及市場接受度大同小異的前提下,誰能將內容作為核心生產力,誰便能在市場中占據先機。根據官方數據,目前Keep自研課程已經超過1200套。FITURE目前上線的自制課程已超過1000節,官方透露今年內會達到課程每周上線100節的量級。

更為長遠來看,在居家健身成為趨勢的當下,健身鏡也能夠成為在線健身公司積累用戶數據、提前布局線上課程內容和資產的先行布局,從而幫助在線健身公司搭建一個更為完善、更為豐富的在線居家運動健身體系,甚至賦予用戶更多的社交屬性以及互動屬性。

據艾瑞咨詢的分析報告,2025年中國智能健身賽道的市場規模將達到820億元,其中智能健身鏡的年出貨量將有望實現超164%的復合增長。與此同時,全球智能健身設備的出貨量在未來5年內將達到2000萬臺以上,市場規模接近500億美元,而中國市場將占據1/3上下份額。

總體而言,居家健身和智能居家運動設備在機構和市場的前景廣闊,但健身鏡究竟是雞肋還是創新產品還無法下定論。就目前的發展進度而言,健身鏡更像是廠商的自嗨,和通過硬件布局推動內容課程銷售的手段之一,課程單一、價格虛高、課程價格較高且死板都是目前的痛點。

當用戶已經趨于冷靜,可大量的廠商依然在爭相擠進賽道,健身鏡的未來發展,確實需要打個問號。