文|經緯創投

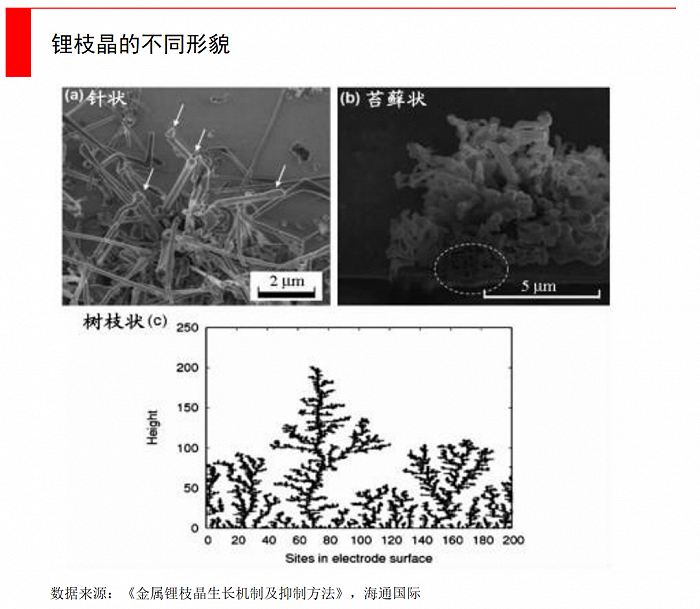

在固態電池明星公司QuantumScape的萬圣節派對上,連續很多年都有一位工程師會扮成“鋰枝晶”形狀的怪物,就像一個白色的人形樹枝,專門去嚇研發部門。

鋰枝晶之所以會讓研發部門感到毛骨悚然,就是因為它不僅是造成液態鋰電池短路的元兇,也是鋰金屬陽極固態電池的克星。鋰枝晶會穿透電池的隔膜,造成正負極短路,導致起火燃燒甚至爆炸。

電子顯微鏡下的鋰枝晶

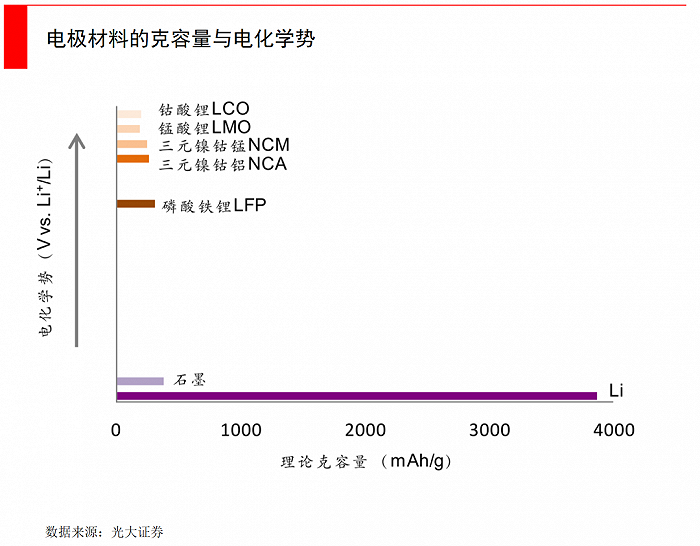

鋰金屬陽極是固態電池神話的重要環節,也是QuantumScape故事的核心組成部分。我們都知道,固態電池最大的不同在于沒有液態電解質,但真正的性能提升,來自于把負極材料從現在用的碳基,跨過硅基,直接過渡到終極方案——鋰金屬,它能極大提升電池的能量密度。

自20世紀70年代以來,人們就知道鋰金屬負極能極大提高電池的能量密度。但在液態電池時代,由于電池充電時,這種樹枝狀物很容易刺透隔膜造成短路,或者導致電池內部電阻快速增加,所以鋰金屬負極不能與傳統液態電解質一起用。

因此,人們普遍認為要想用鋰金屬,需要一種固態電解質,它的導電性能需要與液體大致相同,但能抵制鋰枝晶的形成,并且不會與金屬鋰發生化學反應。

幾十年來,從美國橡樹嶺國家實驗室、英國劍橋大學、中國中科院,到豐田汽車、LG化學、寧德時代、QuantumScape、Solid Power等等,無數科學家一直在尋找這種材料。

由于固態電池的故事改變了人類儲能方式,誰攻克了它,就能掌握新能源動力的核心。日韓傾舉國之力推進硫化物材料技術路線,歐洲走聚合物,而中國主要走氧化物路線,美國則是以創業公司為主,同時推進多條路線。

但直到今天,還沒有切實可行的方案出現,量產時間表也一延再延,固態電池成為電動車產業中,與自動駕駛并駕齊驅的另一張“大餅”。今天這篇研究文章,我們就通過分析固態電池第一股QuantumScape,來縱觀固態電池賽道,包括固態電池的技術原理;硫化物、氧化物、聚合物三大技術路線的優劣勢等等。以下,Enjoy:

01 “固態電池第一股”QuantumScape的大起大落

在沒有得到產業端的驗證前,幾乎沒有人能穿透迷霧看到固態電池的終局。

如果你在固態電池行業里調研一圈,往往能得到很多互相矛盾的信息,導致很難做出判斷。

QuantumScape(以下簡稱QS)也不例外。QS的創始團隊堪稱明星陣容,創始人兼CEO Jagdeep Singh畢業于斯坦福大學,曾任光通信設備公司Infinera的創始人兼CEO;另兩位聯合創始人Fritz Prinz和Tim Holme都是斯坦福大學科學家;特斯拉前聯合創始人JB Straubel與前董事Brad Buss也陸續加入了董事會。

印度人Jagdeep Singh是QuantumScape創始人兼CEO,他畢業于斯坦福大學

整個研究團隊在美國先進能源計劃署(ARPA-E)資助下獨立創業,擁有了200多項固態電池專利及應用。就連對鋰電池研究產生巨大貢獻的諾貝爾化學獎得主Stan Whittingham博士,也曾夸贊說“我在其他任何地方都沒見過這么好的數據,我認為這是一個真正的突破。”

QS在一級市場十分受追捧,比爾蓋茨曾經毫不猶豫地注資,大眾汽車也為了押注未來,多次加碼,拿到董事會席位,大眾在2020年還追加2億美元投資,以幫助QS預計在2025年建立固態電池量產生產線。

2020年11月,QS終于通過SPAC成功上市,拿到了10億多美元的資金。1個多月后,QS的股價沖到了歷史高峰,市值一度逼近500億美元。美國著名投資人索羅斯也在四季度大幅加倉,QS一度成為索羅斯的第四大重倉股。

但此時的QS,不僅沒有收入、沒有能夠量產的固態電池,甚至連實測數據都不太全面。人們對新技術的狂熱,疊加低利率的資本環境,讓這股熱潮沖向頂峰。

要想穿透迷霧并不容易。各大投行紛紛覆蓋了這支熱門股,雖然給早期科技公司估值并不容易,像投行擅長的DCF模型都幾乎沒用,但Morgan Stanley還是給出了40美元的預測,JPMorgan給出了35美元。

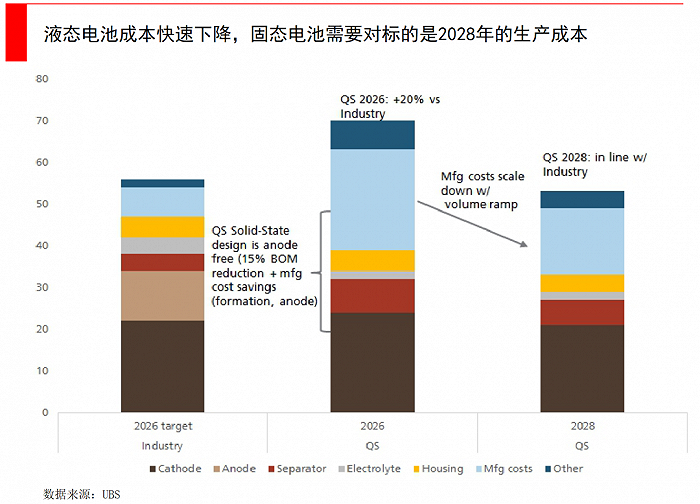

QS還在2020年12月上旬,向投資者展示了初步數據,這款可在15分鐘內充到80%電量的固態鋰金屬電池,可提升電動車90%的續航里程,并且因為無負極的設計,可以至少降低15%的成本。

在這種狂熱氛圍中,QS的股價最高飆到了132美元。但隨著美聯儲加息周期的開啟,人們紛紛從高風險的公司中撤離,如今QS只有9美元。這種過山車般的遭遇,又一次印證了Gartner新興技術成熟度曲線的前半段。

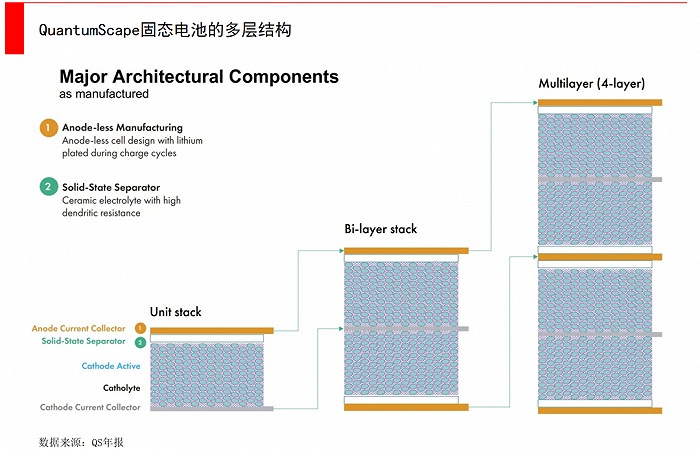

不過,雖然股價大起大落,但QS的研發依然在照常推進。QS的技術特點是:無負極設計、陶瓷材料的固態隔膜、多層堆疊。

QS的無負極設計,是其產品的一大亮點。制造時,電池里沒有傳統的石墨/硅的負極結構,鋰只存在于正極中。當電池第一次充電時,鋰離開正極,通過固態電解質和板直接擴散到負極電流收集極上的薄金屬層,形成一個負極。而當電池放電時,鋰會擴散回正極,此時電池無負極。周而復始。

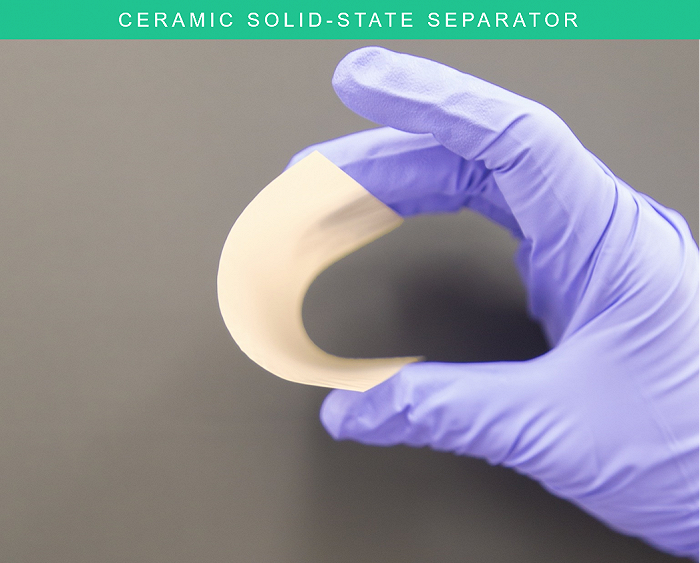

這依賴于QS專有的固態陶瓷隔膜,它代替了傳統液態電解質和多孔隔膜,QS宣稱花了十年才找到這種同時有良好導電性,又能防止鋰枝晶產生的材料。

QS面臨的挑戰是如何實現高性能、極薄的隔膜,這種隔膜越薄,缺陷風險就越高(比如前文提到的鋰枝晶)。但同時,隔膜又必須薄,因為這樣才能達到理想的能量密度。QS設計的隔膜將在10微米左右,比人的頭發還薄。

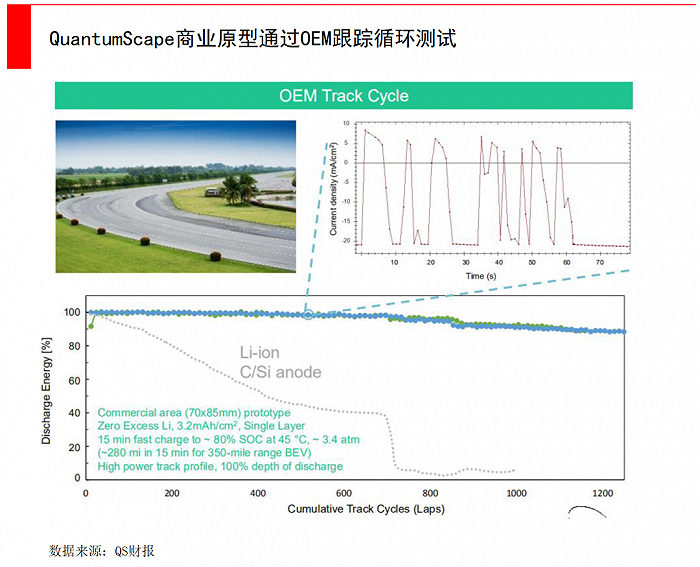

與傳統的碳/硅負極相比,鋰金屬負極可在不增加電池組尺寸與重量的情況下,實現更高的能量密度(1000Wh/L),也意味著更長的續航里程(超過1000km),同時提供高功率(用于快速充電,QS的商業化單層電池原型能夠實現15分鐘快充80%,普通鋰電池需要40分鐘)、長循環壽命(電解液會與陽極產生副反應,導致鋰的不可逆損失,降低電池使用壽命)和更高的安全性,它能解決阻礙電動車普及的很多核心問題。

由于這種固態電池的特性,QS開始在單層電池的基礎上,研發多層電池。基本構建是雙層電池,由雙面正極構成,中間是兩層電解質,疊加兩層電池就可以得到4層電池,同時需要4層電解質。

QS在2020年四季報中首次公布了30x30mm的4層電池,測試結果與一層電池功能接近,保持了近800次循環后超過90%的容量。

不過,實驗室數據好不代表就能商業化生產了,QS面臨的最大問題在于生產一致性和成本。

由于QS展示的性能測試數據,都是基于單體疊片的結果,而不是真正的電池組,當這些電池多層疊片之后,是否還能穩定工作,達到同樣的性能,是非常大的未知數。

成本也是個大問題。在實驗室里,可以用制造芯片的納米級精度設備與工藝,來制備樣品,但對大規模生產就過于昂貴了。但如果用更便宜的手段,還能否保持高良品率,也是未知數。

以及雖然QS對自己固態電池的材料體系諱莫如深,但外界還是質疑其電導率遠不如液態電解液。

QS給出的時間表是要在2028年初步實現規模化生產,計劃產能為91GWh。雖然QS實現了“1%的可能性”,但要完成后面99%的“工程學問題”,成為可靠產品,還需要大量試錯和改進。

毫無疑問,固態電池仍然任重道遠。

02 固態電池三大技術路線之爭

當下的固態電池行業,在最基礎的技術路線上,還沒有達成共識。

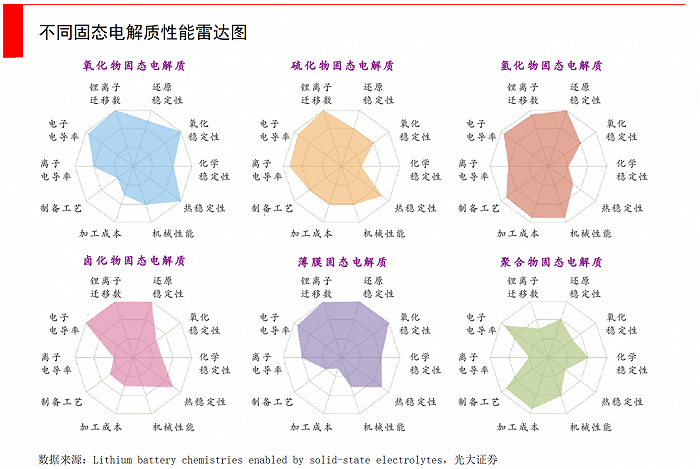

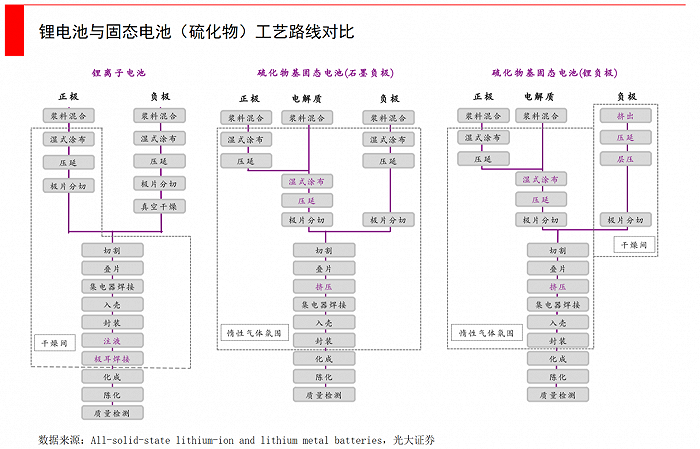

主流的三種技術路徑分別是:硫化物、氧化物和聚合物。

理想的狀態是,這個材料需要有液體電解質的鋰離子電導率;對鋰金屬具有化學和電化學穩定性;同時能盡可能地少產生鋰枝晶;制造成本比較低,不用稀有元素。

但目前這三條路徑各有優缺點,還沒有能同時滿足以上要求的。上文提到的QS使用的陶瓷材料,隸屬于氧化物材料體系。

聚合物,最初被認為是合適的候選材料,最早實現固態電池裝車測試。聚合物的優點是易加工,與現有的液態電解液的生產設備、工藝都比較兼容,它的機械性能好比較柔軟。

但它的缺點也十分致命,首先是電導率太低,需要加熱到60度高溫才能正常工作;其次是與鋰金屬的穩定性較差,導致它沒有辦法適配于高電壓的正極材料,所以限定了它的能量密度。聚合物電化學窗口窄,電位差太大時(>4V)電解質易被電解,這使得聚合物的性能上限較低。

聚合物的熱穩定性普遍在200度以下,但氧化物與硫化物的熱穩定性可較輕松達到400-600度以上,而聚合物在高溫下也會發生起火燃燒的現象。我們對固態電池就是希望它能徹底解決安全的問題,所以聚合物雖然是三條技術路線中最早開始推進商業化應用的,但到現在也沒有大面積鋪開。

中科院物理研究所博士生導師、天目湖先進儲能技術研究院首席科學家吳凡總結,歐洲是最早推進聚合物固態電池產業化的地區。當時法國的Bollole公司首次提出把聚合物固態電池用在電動巴士(Bluebus)、電動出租車(Bluecar)等公共交通領域,但是聚合物電池的缺點是需要在60度的高溫環境下才可以正常充放電,并且聚合物本身也有化學穩定性差的問題,無法適用于高電壓的正極材料,像鈷酸鋰、高鎳三元等等,熱安全性也不強。所以最終聚合物固態電池也沒有形成趨勢。

而歐洲也逐漸轉為以投資為主,歐洲著名的整車廠多次投資國外的電池企業,像大眾、寶馬、奔馳都有投資相應的美國初創公司,以爭取在下一代全固態電池上的話語權。

硫化物,是三種材料體系中電導率最高的,并且電化學穩定窗口較寬(5V以上),但熱動力穩定性很差,如何保持高穩定性是一大難題。一種解決方法是進行外層涂覆,但這又增加了電池的電阻。另外,硫化物至今仍然無法避免鋰枝晶的產生。

在生產層面,硫化物固態電池的制備工藝比較復雜,因為硫化物容易與空氣中的水、氧氣反應產生硫化氫劇毒氣體。這個問題可以在工藝上解決,但會增加不小的成本。

綜合來看,硫化物是全固態電池中潛力最大的,諸多動力電池巨頭(豐田、LG、松下等)選擇其為主要技術路徑。其中豐田最為激進,擁有全世界最多的固態電池專利。

氧化物,它具有較好的導電性和穩定性,并且離子電導率比聚合物更高,熱穩定性高達1000度,同時機械穩定性和電化學穩定性也都非常好。

但氧化物的缺點是,相對于硫化物,電導率還是偏低的,這使得在性能中會遇到容量、倍率性能受限等等一系列問題。

更嚴重的一個問題是,氧化物非常堅硬,這就導致固態電池里“固固接觸”問題非常嚴重。氧化物的顆粒是以點接觸形式存在,如果我們在簡單的室溫冷壓情況下,用氧化物做成的全固態電池將是一個孔隙率非常高的電池。在液態電池中,所有的孔隙都有電解液浸潤,所以界面接觸沒有任何問題,但在固態電池中,這些孔隙就無法導鋰。

這些核心問題導致氧化物體系不大可能是全固態電池。目前國內都在研發的,其實是固液混合方向,既有氧化物的固態電解質層,又有電解液浸潤,這樣能夠填充孔隙,讓它有完好的導鋰通道。

中國主要押注的是氧化物路線,中國四大頭部固態電池公司(北京衛藍、江蘇清陶、寧波鋒鋰、臺灣輝能),都是以氧化物材料為基礎的固液混合技術路線為主。

浙江大學材料科學與工程學院研究員范修林認為,固液混合并不是一個過渡技術,它可以算是固態電池的一種,甚至如果全固態電池走不通的話,也有可能成為一個最終的解決方案,這些現在都還很難準確預測。

固液混合在3C電池領域,其實已經實際應用了,它吸取了部分液態電池的優點,比如固液混合電解質與正負極的接觸,很好地繼承了液態的優點,所以發展起來也更容易一些。當然,固液混合現在面臨的巨大問題是,倍率性與液態電池相比還是差一些。如果未來能把用在3C電池上的技術方案,進一步提升離子電導率,轉接到動力電池上也是很有潛力的,很多人也在往這個方向研發。

目前,其實不少材料能產生不錯的實驗數據,但離上車應用與規模化生產都還有很遠的距離。固態電池的技術路徑并非絕對,不同特性能適應不同場景。固態電池可能也不會一上來就運用在電動車上,而是先從特種設備和消費電子開始。

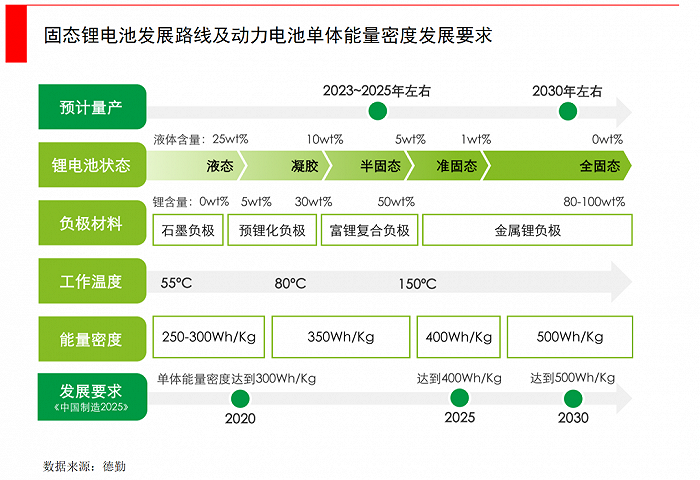

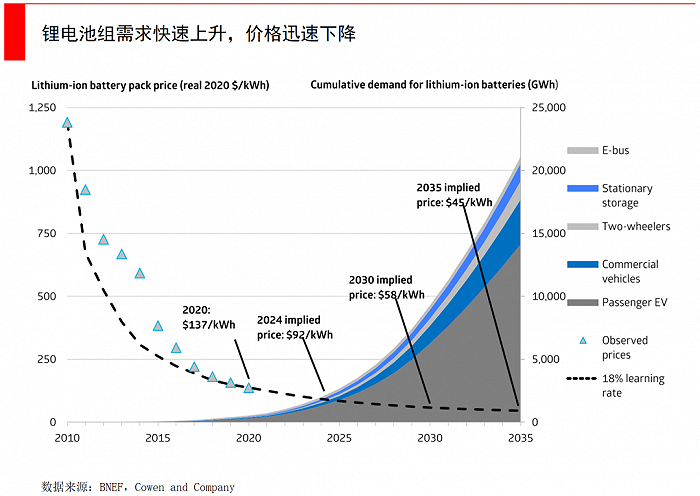

液態鋰電池經歷了幾十年的發展,已經形成了三元/磷酸鐵鋰構成的正極材料體系,負極正在向硅基迭代,這些革新的確可以增加能量密度,但都是漸進式創新,而且理論天花板就在那里。

往遠看5年,固態電池無疑會是最具顛覆性和商業潛力的電池技術之一。一方面通過把可燃性的電解液換成固態電解質,很大程度解決了液態電池易燃的問題。

另一方面更容易替換成終極負極方案——鋰金屬,可將能量密度提升10倍以上。“目前液態鋰離子電池的能量密度到了300Wh/kg,這已經達到了一個極限,下一步或下一代電池要發展固態電池,逐漸要過渡到全固態鋰電池。”中國工程院院士陳立泉在2021年中國電動汽車百人會論壇上表示。

美國國家發明家科學院院士、賓夕法尼亞州立大學講席教授、電池與儲能研究院院長王朝陽認為,最近幾年對全固態電池最大的認知突破是,要想把整體性能做好,不應該只追求高導電率,而是轉向追求更高的穩定性,盡管導電率會差一點。在這種新認知下面,相信未來會有一些新材料出現。

但對于新技術,依然很難去預測到底什么時候能成熟。如果我們用倒推法,如果固態電池能在2026年商業化,而汽車行業必須有4-5年的合規驗證時間,那么倒推到今天,各大科研院所應該都在測試自己的固態電池。但實際上,幾乎所有科研院所都還沒有像樣的固態電池,更沒有車規級的測試數據。

如今去討論全固態電池什么時候能規模化,還為時過早,我們只能等待科學上的突破。但有一點可以確定的是,固態電池的滲透率至少要超過0.1%,才是有意義的商業化。王朝陽認為全固態電池還需要十年時間,真正的商業化至少要在2030年之后。

同時,固態電池的競爭對手不是2022年的液態電池技術,而是2025-2030年的性能和成本結構,液態電池規模化帶來的成本下降是重中之重,標準在不斷提高。

無論從哪個角度來說,這項萬眾矚目的顛覆性技術,很明顯還需要時間。這場波瀾壯闊的下一代電池之戰,將在下一個十年與自動駕駛之戰一同打響,人類出行革命靜待變革。

References:

1)Morgan Stanley:The New Oil: Investment Implications of the Global Battery Economy

2)Morgan Stanley:Initiation of Coverage QuantumScape Corp

3)UBS:Initiation of Coverage QuantumScape Corp

4)JPMorgan:QuantumScape The Path to Solid State Battery Technology

5)Cowen and Company:ENERGY TRANSITION, PART III: AN-ODE TO JOY

6)天風證券:固態電池整裝待發

7)光大證券:固態電池,搶占下一代鋰電技術制高點

8)興業證券:固態電池:道阻且長,仍需腳踏實地

9)建約車評:固態電池,2025見?

10)德勤:中國鋰電行業發展“電池風云”