文|創瞰巴黎 Hélène L venbruck

編輯|Caroline Liang

一覽:

- 人的自我認知有兩種形式:一種是低級自我認知,與一些動物的認知區別不大;另一種是高級自我認知,包含時間概念,為人類所獨有。

- 低級自我認知完全由感官知覺構成,沒有語言的成分。人類嬰兒似乎具備低級自我認知。高級自我認知似乎是基于語言和語法元素形成的。

- 通過語言的使用,人類可以建立自我身份,一種具有時間延續性的自我身份。我們能抑制身體發聲,同時在內心模擬說話,創建出一個私密的自我身份。

- 通過在心中自言自語,我們可以回憶過去、規劃未來、揣測他人、自我反省,鞏固具有時間延續性的自我認知。

- 自傳體記憶在生命的頭兩年是缺失的。掌握了語言后,人才能逐漸組織腦海里的知識,建立起自傳體記憶。

人類使用語言與他人溝通思想和情感。溝通是語言最基本的功能。但我們不僅會跟他人說話,也會跟自己說話。思考就是人在內心與自我對話的過程。所以說,語言也有認知功能——古埃及的學者、以及赫拉克立特、柏拉圖、亞里士多德等希臘哲學家都指出了這一點。笛卡爾在《方法論》1中提出了語言的第三個基本功能:元認知——讓一個有思想的主體意識到自己的存在。“我思故我在。”

語言在自我認知中扮演著重要的角色。自我認知,就是一個人對自己的存在的認識。笛卡爾認為人的自我認知是穩定、統一的,但這一理念受到了后人的質疑:自我其實在不斷的變化當中,其狀態與外界的情境息息相關。

現代哲學、語言學、認知科學的理論發展,給自我認知的探索注入了新元素。現在普遍認為,自我認知的初始狀態是近乎原始的、甚至跟一些動物的自我認知區別不大2,隨后,人掌握了語言,才逐漸建立起更高級的認知——基于時序的內心自我定位。這種基于語言的自我認知似乎是人類獨有的。

01.語言對促進自我認知的作用

低級自我認知由純粹的感官體驗構成,不需要語言。人類嬰兒的認知便是低級自我認知。這種將視覺與身體位置感知相結合的能力,讓人能將雙眼所觀測到的自身運動和身體所感受到的自身運動結合起來。嬰幼兒發揮這一能力,能體會到自己與外界的差異,知道自己的身體處于某個空間中,和外界有明確的界限。

高級自我認知以低級自我認知為基礎,通過語言建立。兒童一般在兩歲掌握人稱代詞,學會區別“我”和“你”,“我的”和“你的”,開始有意察覺自我和他人的區別。隨著兒童詞匯量漸長(包括指示詞、副詞、變位動詞),學會以自己我參照點,建立自我與空間和時間的關系(這個、這里、現在、昨天、明天),他們便能更好地描述自己和他人,從而構建敘事,包含對過去的回憶和對未來的意圖。

人一輩子都在通過語言建立自我身份,一種具有時間延續性的自我身份。所以,雖然語言對外有著顯而易見的人際溝通作用,它在思維和自我認知中的主要作用卻是對內的。我們能抑制身體發聲,同時在內心模擬說話,創建出一個私密的自我身份。

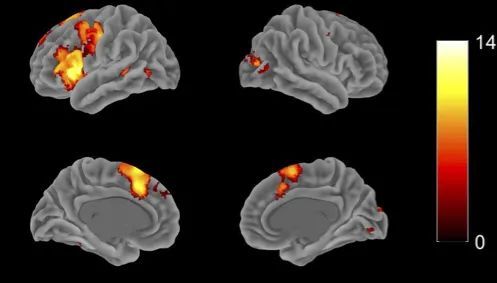

內心獨白時,大腦中負責語言和抑制的區域都亮了起來(ANR InnerSpeech項目,2014–2018,Grandchamp等,2019)3

法國格勒諾布爾心理學和神經認知實驗室開展的一項fMRI 神經成像研究顯示,人在進行內心獨白時,大腦中活躍起來的區域跟發聲說話是同一個區域。另外,前額葉皮質負責行為抑制的區域也會活躍起來4。這一抑制發聲說話,并在內心進行獨白的行為具有重要意義。著名法國軍醫 Georges Saint-Paul 在 1892 將該行為命名為“endophasia”——無聲語5。通過在心中自言自語,我們可以回憶過去、規劃未來、揣測他人、自我反省,打造具有時間延續性的自我認知。

02.無聲語——人類內心世界的語言

心理語言學家已對人類內心的無聲語和記憶之間的關聯展開了深入的研究。特別值得關注的是內心無聲語和“工作記憶”之間的互動。“工作記憶”指人類為完成某個任務,用來暫時存儲、調用信息的記憶空間。比如,如果想記住一個電話號碼,或者記住去超市要買的東西,我們會在內心中重復默念信息,暫時地將其儲存在大腦記憶里。“工作記憶”依靠的是詞語的發音。在一項已經過多次重復驗證的實驗中,科研人員要求受試者背誦兩串單詞6。

第一串:

camp,pied, clou, sol, mur

第二串:

doigt,poids, choix, roi, bois

研究發現,全部由諧音詞構成的第二串更容易被受試者記混,他們回憶第一串的準確率高于第二串。這一效應被稱為“音韻類似相應”,能夠證明受試者是通過內心重復默念來背誦信息。

人的自傳體記憶是基于事件發生的時間順序所建立的敘事,它也是通過無聲語、內心獨白、回憶往事而鞏固的。對兒童的記憶力發育的研究顯示,自傳體記憶在生命的頭兩年是缺失的。掌握了語言后,人才能逐漸組織腦海里的知識,建立起自傳體記憶。

03.內心語和發聲語:哪個是雞,哪個是蛋?

一個孩子什么時候開始在腦海里自言自語?蘇聯心理學家利維·維果斯基7認為,內心語是由發聲語經過童年期的逐步“內化”演變而成。斯基觀察發現,兒童在獨自玩耍時,會有聲地自言自語,編造對話(法國心理學家讓·皮亞杰也曾發現這一現象)。維果斯基稱之為“自語”。漸漸地,孩子學會抑制自言自語,將其內化,最終在五到七歲左右“自語”變成內心語。

近年的多項心理學研究證明,兒童的確從五到七歲起開始進行內心語。在一個經典的實驗中,實驗者要求兒童一邊玩益智游戲“漢諾伊塔”,一邊口中不斷地說“巴、巴、巴”,讓兒童無法進行內心語,最終發現兒童解題的能力下降了。實驗說明,兒童從五歲左右起,就能通過內心語規劃行動8。更小的孩子是否也會用內心語解智力題?難以探究,因為他們解題能力低可能只是注意力或推理能力尚不成熟導致的。

但是,近年來其他的研究,特別是巴黎學者 Sharon Peperkamp 的研究9顯示,嬰兒出生 20 個月,就能在腦中模擬出一些詞的發音,即使這些詞他們還念不出來。Peperkamp 的團隊組織了一批20個月大的嬰兒,給他們看一系列圖片,有動物、有物品,圖片在屏幕上展示完后,會有一個聲音說明圖片上的東西是什么,既有“貓”(chat)這樣的單音節短單詞,也有“滑滑梯”(toboggan)這樣的三音節長單詞。隨后,屏幕上出現兩個空白的方框。在左邊方框中,會浮現出對應短單詞的圖片;右邊方框則是長單詞的圖片。這一環節重復若干次,直到嬰兒明白規律:左邊短,右邊長。嬰兒徹底掌握規律后,試驗員會給嬰兒看一張圖片但不播放聲音,比如“蝸牛”(escargo,長單詞),發現嬰兒會有預判:圖片還沒進入右框,嬰兒的目光就向右側轉移。這一研究顯示 20 個月的的嬰兒盡管還不會念一些詞,但他們能夠在腦中模擬這些詞的發音,并歸類為“單音節”或“三音節”。

這么看來,某種形式的內心語的形成,也許是發聲語學習的基礎,甚至對后者具有決定性意義。但兒童的內心語究竟是聲音和圖像在腦中建立聯系,還是真正意義的內心獨白呢?這一問題須要進一步研究。

由 Pablo Andres 采訪

參考資料:

1.René Descartes, Discours de la méthode pour bien conduire sa raisonet chercher la vérité dans les sciences, plus la dioptrique, lesmétéores et la géométrie, 1637.https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t53723485/f9.item

2.Gordon G. Gallup, Chimpanzees: self-recognition , Science,vol. 167, no 3914, 2 janvier 1970, p. 86–87 (PMID 4982211, DOI10.1126/science.167.3914.86).

3.https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/recherche/projets-en-cours 0/innerspeech

4.R. Grandchamp, L. Rapin, M. Perrone-Bertolotti, C. Pichat, C. Haldin,E. Cousin, J.-P. Lachaux, M. Dohen, P. Perrier, M. Garnier, M. Baciuet H. L venbruck, The ConDialInt Model: Condensation,Dialogality, and Intentionality Dimensions of Inner Speech Within aHierarchical Predictive Control Framework , Frontiers inPsychology, vol. 10, 2019.

5.Georges Saint-Paul (1892), Essais sur le langage intérieur, A.Storck, Lyon.

6.Conrad, R. &Hull, A. J. [1964]. Information, acoustic confusionand memory span. British Journal of Psychology, 55, 429–432.

7.Vygotski, L. S. (1934/1997), Pensée et langage, Trad. fran aiseFran oise Sève. La Dispute, Paris.

8.Lidstone, J. S.; Meins, E. &Fernyhough, C. (2010). The roles ofprivate speech and inner speech in planning during middle childhood:Evidence from a dual task paradigm. Journal of Experimental ChildPsychology, 107, 438–451.

9.Ngon, C. &Peperkamp, S. (2016). What infants know about theunsaid: Phonological categorization in the absence of auditory input.Cognition, 152, 53–60

Hélène L venbruck

法國國家科學研究中心研究課題負責人、法國格勒諾布爾心理學和神經認知實驗室語言研究小組組長”