文|車市物語

近日,長安汽車發布的一則公告引起了廣大消費者的強烈不滿。

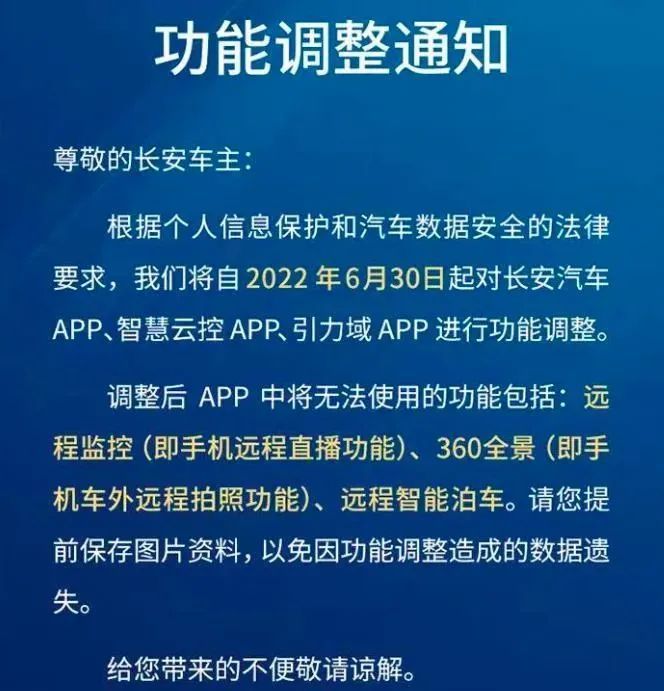

該公告稱:根據個人信息保護和汽車數據安全的法律要求,長安汽車將從6月30日起,對長安汽車App、智慧云控App、引力域App進行功能調整。

調整后App中將無法使用的功能包括:遠程監控(即手機遠程直播功能)、360 全景(即手機車外遠程拍照功能)、遠程智能泊車。

圖源:長安汽車官方公告

實際上,長安關閉遠程拍照功能的舉措是晚了一大拍。2021年10月,國家就發布了《汽車數據安全管理若干規定(試行)》正式施行,在長安之前,包括小鵬汽車在內的造車新勢力、以比亞迪為代表的中國車企,以及日產等海外車企,都下架了類似“千里眼”訪問車外攝像頭的功能。

在今天的技術框架下,被攝像頭包圍的智能汽車,讓“大數據時代沒有隱私”這句話顯得聳人聽聞。在隱私”裸奔“的亂象中,國家通過制定保護隱私的措施,試著把數據還給用戶。

但這也讓業內陷入了兩難,數據給了智能汽車,怕它作惡,可不給它,智能汽車又不工作。自動駕駛如果蒙上了“眼睛”或成了“近視眼”,未來又將怎么發展?

01 隱私不能“漏”到車外

關閉車外拍照功能,更多的是為了保護車外人的隱私信息。

萬物互聯時代,我們經常可以看到為了不被攝像頭監視,人們做出的無奈行為。為躲避樓盤內的人臉識別設備,濟南一男子戴著頭盔看房,讓人哭笑不得;因為拒絕錄入人臉信息,鄭州一業主回家如做賊已近兩年,令人心有戚戚。

如今,每一輛智能駕駛汽車都裝備著許多非常醒目的傳感器。一輛肉眼可見長滿“眼睛”的汽車,必然引起人們對隱私和個人信息保護問題的擔憂。

車企將攝像頭“上車”的初衷是好的,開發功能的目的是為了提升用戶體驗,本身并不是原罪。但并不是每件事都會如預期一樣發展,也有一些功能在不法之徒利用下,會成為人們隱私泄露的罪魁禍首。

一位汽車博主日前發布了一則視頻,高合汽車的行車記錄儀可通過車主互聯功能接收其它高合汽車的信號,并讀取這些汽車行車記錄儀內容。雖然高合汽車回應稱,該功能在提車時是默認關閉的,開啟時會有明顯提示,不存在違反信息監管的情況,但仍引起了廣大網友的反感。

隨著人們越來越關注自己的隱私,國家也在智能汽車發展按下加速鍵的同時,也給其系上了“安全帶”。

《汽車數據安全管理若干規定(試行)》主要從車內座艙數據、車外人臉或車牌等敏感數據、個人隱私告知三方面,對汽車內外的數據采集、傳輸、使用進行了規范界定,對汽車數據處理者進行了責權劃分。

其中,針對遠程監控、拍照或泊車這些會涉及到車外數據的部分,汽車數據處理者應當取得個人同意或者符合法律、行政法規規定的其他情形。

這也意味著,用戶在車外直接觀看或保存,車輛對外傳感器采集的各種原始數據的功能開始被限制。數據從車內到車外,不僅要通過車主同意,同時還需要取得采集車外個人的同意。

近期,應主管部門發布的相關數據安全法規的要求,越來越多車企開始下架相關功能。

小鵬汽車于5月23日暫停了“App端遠程查看車外攝像頭”功能,此前,車主可通過App遠程查看車況、控制空調、門窗,也可以查找車輛與遙控攝像頭查看車周邊環境,但該調整并不影響車輛“哨兵功能”的使用。

比亞迪關閉“千里眼”功能也是因為該功能正在基于最新法規要求進行整改優化,包括汽車收集車外視頻、圖像數據等等。

同樣,東風日產也宣布從4月起開始取消智聯App遠程拍照功能,而公告中也提到了國家數據法規的要求。

“網信辦對智能汽車數據合規要求是必要的,也的確會給企業開發帶來一些不方便。”同濟大學汽車學院朱西產教授對車市物語稱,“但借鑒智能手機的發展歷程看,如果‘大數據應用’對數據采集、使用不加以管理會引發嚴重的社會問題。例如,智能手機的移動互聯網生態創新,的確改變了社會,但是由于政府管理的‘缺位’,也出現了電信詐騙等不和諧音。”

智能手機趟過的路,智能汽車也要走一遍。在朱西產看來,我國政府在智能汽車的產業發展中,及時規范智能汽車數據采集、使用,能夠確保智能汽車產業健康發展。

02 越來越多的智能化功能將無法使用?

既然車主不能遠程訪問車外攝像頭,那是否意味著今后會有越來越多的智能化功能無法使用?

按照已發布的法規要求,凡涉及需要通過車端設備獲取視頻或圖片數據,并將數據發送到車外或車聯網的功能,規定“因保證行車安全需要,無法征得個人同意采集到車外個人信息且向車外提供的,應當進行匿名化處理,包括刪除含有能夠識別自然人的畫面,或者對畫面中的人臉信息等進行局部輪廓化處理等”。

一位國際知名傳感器公司的首席技術官王睿(化名)告訴車市物語,“從技術角度看,車企可以實現圖像脫敏處理,但前提是需要軟硬件支持,例如對圖片識別和模糊化處理的算力支持和OTA的在線升級。”

“如果一開始就將數據合規問題考慮進去,后續不會影響功能使用。”一位智己汽車內部人士稱。據悉,智己L7推出一款Carlog智能車載攝像系統,擁有一億五千萬像素,4K高清視頻拍攝等功能。

智己L7 Carlog車載攝像頭(圖源:智己汽車官方)

這一功能和一臺行走的高清照相機沒有區別。但上述人士坦言,“主要是針對風景拍攝,如果牽涉到人臉等敏感信息,傳輸到車外會做模糊化處理。”

至于老款車型能不能實現脫敏處理,王睿稱“軟件層面,從算法來講,對圖像的敏感信息進行識別和處理并不難,可通過OTA升級的方式落地,但需要一定的開發和測試周期。”

“關鍵是硬件層面,如果算力不支持,就沒法做到脫敏。”通常,4-5TOPS算力的座艙芯片應該能支撐在車端完成脫敏處理,如高通8155芯片。

這也意味著,數據合規正倒逼車企進行軟硬件升級,之間必然會增加額外的成本。車企需要在成本與功能效果、收益等方面進行權衡。

不過需要注意的是,無論哪種方式,用戶都沒有辦法在云端使用實時的帶有畫面“監控”功能,主要是脫敏有延遲性。因此,類似于車外拍照功能,“最糟的結果可能是功能永久下架。”王睿強調。

比如,長安的遠程智能泊車之所以關閉,是因為用戶可以在車外實時、直接觀看或保存車輛攝像頭的數據,所以在脫敏之前有合規風險。

但這并不意味著消費者以后不能享受智能泊車功能。長安工作人員對此表示,目前關閉的是長安6.0泊車系統,如果是長安5.0泊車系統的話,不會拍攝到車外的畫面,所以功能方面會進行保留。

未來,車企需要做好數據合規方面的安全設計,行業也要一起去規范每一類技術的邊界。

03 數據合規拖累自動駕駛研發步伐?

實際上,與“車外拍照”相關的功能只是攝像頭的作用之一。更為重要的是,攝像頭是自動駕駛汽車采集信息、分析圖像的重要途徑,在L2級以上自動駕駛中起著主導作用。

車廠可以根據不同功能的要求安裝在不同位置上,實現路標識別、行人識別、車輛識別以車道線感應等一系列功能。在數據合規的限制下,既然車主不能遠程訪問車外攝像頭,那是否會拖累車企智能駕駛研發的步伐?

“中國政府沒有規定‘不許采集,不許使用’,車載攝像頭采集、實時處理使用,這個是容許的。如果開發中構建場景庫要保存圖像,這個要脫敏,讓數據合規才行。”朱西產對車市物語解釋。

“這對國內車企來說,難度并不大,但對歐美車企來說,數據離境是一大難題,因為他們的研發團隊不在中國本土。”比如,即使是“哨兵模式”功能的發明者特斯拉,也已在中國對該功能進行了關閉。

但也有業內人士認為,《汽車數據安全管理若干規定(試行)》與自動駕駛技術特點存在明顯的錯位和偏差。

自動駕駛是依賴于AI的,而AI的訓練需要海量的數據,尤其是自動駕駛這種復雜的AI智能,數據越多越好,尤其是需要大量的路況數據,以及原始圖像數據,不然對于障礙物、線路、交通信號等識別準確率就不夠。

業內人士提出建議,對于數據的收集和使用,車企應該提供最大限度的透明,充分給予消費者分享和停止分享個人信息的自主權,而對于法律法規尚無明確要求的領域,車企也要主動履行消費者隱私選擇的告知義務,并將其有效控制在“最小必要”程度之內。

由于智能汽車是一個新物種,還沒有形成一套成熟的方案,目前,國內正采用循序漸進的過程化方式,法律也在隨技術不斷地迭代。

比如,在消費者還在擔憂“車內有沒有必要裝攝像頭”時,出于公共出行安全考慮,國內已率先對“兩客一危"等商用車車型安裝DMS(防疲勞預警系統)作出強制要求,乘用車搭載要求也在推進制定中。

在海外,E-NCAP已經明確,基于視覺的駕駛員監控功能,將成為新車獲得五星評級的必要條件。同時歐盟也頒布法規,2022年7月后,所有具備 L2及以上自動駕駛系統的車輛(包括載人及載物)將強制裝配疲勞分神預警系統(DDAW)。2024年7 月之后,所有的新車將強制安裝此功能。

一般,車內的監測功能在底層設計上要 off-line。采集到的任何東西都是本地處理,處理完畢之后就刪除。這是一種沒有任何儲存照片或視頻的機制,從系統層面可以設計。

事實上,現在很多耳熟能詳的車企也是這么設計和要求的。比如,蔚來車內搭載了駕駛員感知攝像頭,主要用于監測駕駛員的駕駛狀態。據介紹,蔚來會進行數據脫敏,解綁身份信息等技術手段。此外,這些數據信息都會有專屬的服務器加密存儲,過期不可追溯。

相比車內,車外數據保護、歸屬問題等還未有一個統一的結論。雖然我國已經有比較完備的網絡安全、數據安全和個人信息保護方面的法律規范體系,但國家對數據采集方式的控制大多適合身份信息保護,并不適合智能駕駛行為數據保護。

關于車內外隱私問題,朱西產提出要正確辯證地看待,智能化數據不能夠不管,因為它涉及到個人隱私和國家安全,但希望是“管而不死”。

就像每個人的智能手機正面都有攝像頭。技術、行業、社會的發洪流展,已經不是能夠阻攔的層面了。只是如何設定智能汽車功能的邊界,讓技術為人類服務,現在全球都沒有誰能給出真正完整的答案。

無論如何,智能汽車行業的健康發展需要一把正確的尺子,這把尺子不一定要精準,但一定是能指導正確的方向。