文|談擎說AI

近日,吉利對魅族的收購又有了新的進展。吉利系的星紀時代擬收購魅族79.09%的股權,從而取得對魅族的獨立控股。

在許多人看來,對吉利來說,這次收購很有可能是一個進可攻、退可守的妙手。

如果將來魅族手機搭配吉利系的汽車進行捆綁銷售,吉利就額外擁有了一個車機交互的入口設備,畢竟日趨智能化的汽車也要加入萬物互聯的生態中來。而即使手機繼續保持低迷的銷量,吉利也至少能夠借助魅族在手機系統積累的經驗,來解決自己的車機卡頓問題。

事實上,一部吉利集團的發展脈絡史,半部資本并購史。

吉利曾經收購的汽車企業,包括沃爾沃、寶騰、路特斯、太力飛車等眾多海外品牌。如今在智能化方面,魅族協助下的Flyme For Car也能讓吉利的車機系統流暢度起飛。再加上此前對衛星互聯網的布局,吉利早已經把目光投向了星辰大海。

趁此契機,我們不妨來盤點下吉利這些年的一些重要并購和投資事件,以窺探吉利的資本運作會將吉利的發展引向何方。

“買買買”的路徑依賴

吉利一直熟稔于資本運作之道。從2006年成為英國汽車制造商錳銅最大股東,到2009年收購澳大利亞變速器制造商DSI,李書福在世界各地不停尋找合適機會,將發動機、變速箱等技術收入囊中。

其中,在2010年,吉利以18億美元價格收購豪華品牌沃爾沃,被很多人認為是一樁罕見的蛇吞象交易,在與沃爾沃的親密合作下,吉利孵化出了領克品牌,并一起打造了浩瀚SEA架構。

新能源轉型中,吉利延續了通過投資補齊短板的一貫風格。除了這次收購魅族,吉利對新能源產業上游也早有了一些布局。例如,2019年吉利汽車在參投新能源材料研發商科力遠,今年1月吉利集團投資了動力電池研發商孚能科技。

在汽車半導體方面,吉利2020年10月投資了導航芯片及產品制造商華大北斗,2021年2月投資國內車載芯片廠商地平線,5月投資光刻領域的源卓光電科技。

我們當然不能否認,在燃油車時代,這樣的方式對“老三電”技術落后的國內自主車企來說,其實是一種快速成長的捷徑。

事實上,即使在全球范圍內,由于汽車制造工業的高度復雜性,沒有哪家車企能夠獨自掌握所有技術,從德系、日系車企的崛起過程中,也能發現這其實是一條被驗證可行的發展道路。

但是,這樣的策略如果繼續沿用到新能源時代,是否還會繼續奏效?

伴隨新能源時代而來的,還有汽車的智能化趨勢。從目前特斯拉、蔚小理等新勢力高企的市值來看,汽車智能化對傳統車企的護城河是一種全面的沖擊。

智能化趨勢下,數據和算法成為戰略制高點,在自研能力上,傳統車企和有著互聯網基因的新勢力們相比,普遍要弱一些。

6月6日,魅族科技發布的微博中,已經表明將與吉利旗下的領克合作,一起打造全新的車載系統Flyme on Car。

聯想到吉利旗下的億咖通曾開發出體驗相當蹩腳的銀河OS,我們或許可以明白,在填補智能化短板方面,吉利其實嘗試過自研,但是基本上可以說是失敗了,考慮到時間緊迫性,不得不繼續抄作業,延續“買買買”的模式。

因此在智能化轉型階段,有些功課吉利靠“自學”是難以順利拿到學分的,不得不通過購買的方式勉強通關。長此以往,在智能化方面也必須更多地依靠供應商。

吉利汽車控股有限公司CEO桂生悅曾說道:“技術輸出成為吉利重要、可持續的新方向,從產品輸出到技術輸出,這也是吉利科技能力的巨大表現。”

然而,如果在經歷淺嘗輒止的自研后就放棄了努力,就更加談不上技術的輸出能力。那么,年初李書福在集團會上所說的“向創新型科技企業轉型”的目標恐怕就很遙遠了。

于是,盡管想要技術輸出,但由于力所不逮,吉利通過購并其他企業的方式來打通成長路上的關鍵卡點,事實上已經形成了路徑依賴。

“買買買”引發的戰略模糊

吉利的投資版圖的不斷延伸,看上去一派高歌猛進的氣象,但其實也已經引發了一些問題。

首先是在多品牌戰略下,舊品牌的品牌力延續與集團有限的資源之間的矛盾越發凸顯。

在電動車領域,吉利的品牌已經多得讓人眼花繚亂。其去年財報中列出的最暢銷的5款新能源和電動化車型,分別為ICON MHEV、帝豪EV、星越MHEV、博瑞GE MHEV、嘉際MHEV。

值得注意的是,已經成立3年有余的純電品牌幾何汽車,卻沒有進入“吉利系新能源最暢銷top 5”的榜單。

從長遠來看,吉利雖然收購了路特斯、沃爾沃等品牌,但隨著新能源時代的到來,國內新造車勢力一浪接著一浪、原來有“蔚小理威哪零”,現在又有小米、集度、自游家。

存量市場的競爭中,究竟是將舊品牌車型衍生的新能源版本進行到底?還是把資源、人力和時間集中在幾何、極氪等“原生”電動品牌上?吉利恐怕要做出取舍。

事實上,吉利孵化的新能源品牌固然數量多,但更多是依靠渠道便利。而其通過“以舊帶新”的方式獲得銷量,已經在近幾個月的銷量數據上顯現出疲態。如此多品牌一起轉型新能源的策略是否值得堅持,或許從自主車企的銷量對比當中可以得出一些啟示。

根據乘聯會的銷量統計數據,2022年1-5月份,吉利汽車累計零售銷量為422471臺,位居同期自主車企零售銷量第三名。

而那個一直被嘲諷品牌太low、卻率先“斷油”的比亞迪在銷量上已經實現逆襲,1-5月份其累計零售銷量為505901臺,位居同期自主車企零售銷量的首位。

另一方面,吉利汽車公司于2015年11月18日發布的藍色吉利行動計劃雖然沒有如期完成,李書福將原因歸咎于“歷史時機沒有成熟,外部戰略條件沒有形成”,但是對于新能源轉型如此重大的變革,由于布局過多導致集團資源的分散恐怕也不能忽視。

其二,是汽車行業對外資政策的變化,讓吉利對旗下一些品牌的控制權和股權收益有了更多不確定性。

2018年,發改委已經明確表示,汽車行業將分類型實行過渡期開放。2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制;2020年取消商用車外資股比限制;2022年取消乘用車外資股比限制,同時取消合資企業不超過兩家的限制。

對吉利旗下的沃爾沃來說,這意味著在國內也有了更為有利的經營環境,而且沃爾沃已經在試圖奪回吉利通過持股所獲得的控制權。

如今我國對乘用車外資股比限制已經取消,沃爾沃已經于去年7月與母公司吉利控股達成協議,收購雙方中國合資公司中吉利控股方50%的股份。

沃爾沃汽車集團CEO漢肯·塞繆爾森自豪地表示,“通過這項協議,沃爾沃汽車將成為第一家完全整合其中國業務的全球汽車制造商。”

結果就是,沃爾沃實現全資控股后,將在凈收入和資產上獲得更大的份額,歸屬母公司吉利控股的收益將相應減少。

其三,吉利不停擴大自己的投資版圖,導致沒有足夠的資金投入在研發上,也影響了子公司上市融資的進程。

2021年6月,經歷一年的籌備后,吉利汽車宣布主動撤回在上交所科創板IPO的申請。

被“勸返”的原因很簡單,吉利的招股書上顯示,2020年上半年,研發費用占營收比例為4.64%,與《科創屬性評價指引》要求的5%相比,吉利的“科創屬性”還不夠強。

相比很多新勢力車企高企的研發成本,吉利由于“買買買”導致的戰略模糊,也在拖吉利汽車IPO的后腿。

產融結合是一柄雙刃劍

通常來說,對上游產業鏈的投資是車企的本分,對海外多家汽車廠商的投資,藏著吉利師夷長技和走向海外的野心。然而,最近幾年的吉利控股,在金融投資的路上越走越遠。

2020年12月1日,李書福對管理層進行了一次頗為重要的調整——原集團常務副總裁兼首席財務官(CFO)李東輝的職務已經變為首席執行官(CEO)。

此前,CEO的位置一直由對汽車業務有多年經驗的李書福兼任,而此前擔任集團CFO的李東輝被認為是近年吉利海外投資并購的重要操盤手。而長于金融投資的李東輝在獲得更多職權之后,有望將金融投資打造為吉利控股的又一核心業務板塊。

果不其然,在最近一年多的時間里,在吉利控股集團內部,金融投資類業務已經提升至更高的層級。據天眼查顯示,在2017年后的幾年中,吉致汽車金融的營業收入增長迅速。通過這家金融板塊的子公司,吉利集團正在與銀行、保險、金融科技頻頻合作,加快布局其金融生態圈。

在吉利集團這幾年公布的財報業績中,金融板塊的營收成為公司業務中的又一個利潤增長點,尤其是吉利集團的子公司吉致汽車金融有限公司,作為金融板塊的亮點被頻頻提及。

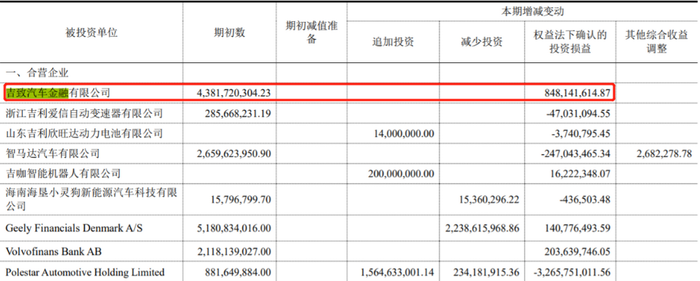

根據吉利控股集團在2018-2020年的財報,吉致汽車金融的凈利潤分別為2.17億元、5.09億元、5.8億元,2021年吉致汽車金融的投資損益達到8.48億元,在多家合營企業中,其成績可以說頗為亮眼。

也就是說,吉利通過布局自己的金融版圖,已經嘗到了一些甜頭。

對車企來說,不同的營收結構自然代表著不同的戰略方向和商業邏輯。對于吉利金融板塊布局的擴大,吉利控股集團總裁安聰慧在媒體曾在采訪中這樣解釋,“未來與國際接軌后,根據歐美發展的規律來看,汽車價值鏈上很多時候賣車不賺錢,而是靠服務、靠金融、靠保險實現盈利。”

但是,新能源轉型畢竟是一場持久的硬仗,目前吉利的幾何、極氪等新能源品牌并沒有很強,也亟需傾注更多的集團資源。

事實上,吉利發展到今天的規模,已經進入了產融結合的階段,這也是許多有國際競爭力的大型企業集團會走向的一條路。但到底是以金融為抓手來指引整個集團的航向,還是金融資本的運作只充當一種輔助造車業務的工具,二者的優先層級先后或許應當讓投資人有一個清晰的判斷。

在通用電氣(GE)轟轟烈烈的發展史中,杰克·韋爾奇(Jack Welch)作為一個職業經理人,曾經創造了業績增長的奇跡。

和吉利比較相似的是,Jack在帶領GE從一家制造業巨頭轉變為以服務業和電子商務為導向的企業巨人時,很大一部分的增長也是通過購并方式獲得,擁有百年歷史的GE也是購并成功率最高的企業之一。

但是后來的繼任者卻發現,金融服務雖然比制造業更容易賺錢,卻給企業的繼任者留下一個難以打理的“爛攤子”。在2008年的金融危機中,一方面GE主業情況不佳,另一方面多項戰略和并購接連失敗,導致GE走上一條下坡路。

由于通用電氣的架構是去中心化的,曾任董事長的弗蘭納里在回憶中講述道,“盡管自己已在通用電氣工作了30年,還是需要時間深入了解不同業務部門。”

事實上,在沃爾沃的中國業務中,吉利和沃爾沃的持股關系較為復雜,以至于沃爾沃上市前的融資曾遭遇過一些波折,相比寶馬、奔馳等股權關系清晰的車企,投資者由于看不懂沃爾沃的股權關系,以至于無法厘清自己在投什么。

現在回看沃爾沃在瑞典上市前的波折,其實可以發現,對吉利來說,為了讓沃爾沃IPO,吉利控股不得不與沃爾沃達成協議,放棄了持股權。

在吉利控股集團的商業機器中,李書福未來可能需要在資本運作層面不斷地輾轉騰挪,而與此同時,有關新能源、智能化方面的一系列宏大戰略的推進,也面臨這更大的挑戰。