記者|戈振偉

深圳國資又成立一家半導體公司,并將日本存儲產業的關鍵人物坂本幸雄納入麾下。

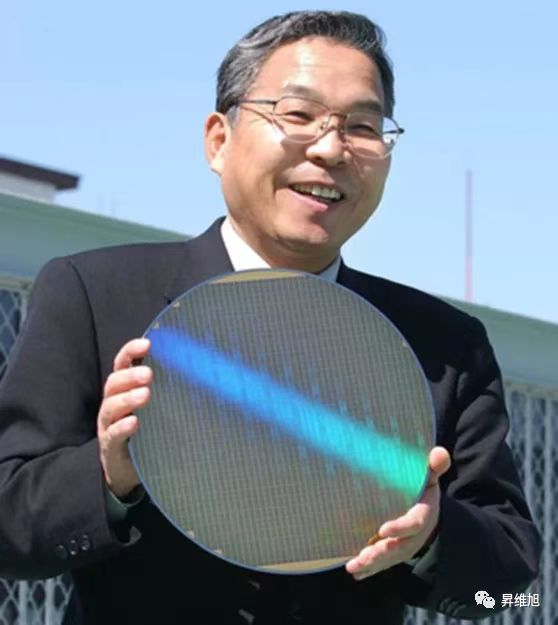

6月16日,昇維旭通過其官方公眾號宣布,任命坂本幸雄為首席戰略官。

昇維旭CEO 劉曉強表示:“ 坂本先生是日本半導體產業的領袖,在半導體業界有超過50年的經歷。坂本先生的加入將增強昇維旭在新存儲技術的研發、晶圓廠建設與運營等方面的實力,同時也體現了昇維旭廣納全球英才,以實現全球存儲市場領導者的決心。“

公開資料顯示,現年75歲的坂本幸雄在DRAM領域具有30余年從業經驗,曾任德州儀器日本公司副社長,神戶制鋼電子信息科技半導體部門總監理,聯日半導體社長兼代表董事,爾必達存儲社長、代表董事兼CEO,紫光集團的高級副總裁兼日本分公司CEO。

2019年底,坂本幸雄出任紫光集團高級副總裁兼日本分公司CEO的消息,一度令日本業界震驚。坂本幸雄在紫光集團的近兩年時間里,主要是運用其經驗及人脈,組建DRAM研發團隊,并計劃于重慶建廠生產DRAM,但由于去年紫光集團爆發債務危機,最終導致計劃被擱置。阪本幸雄最終于去年下半年離開了紫光集團。

而加入昇維旭,是坂本幸雄在半導體征程的最后一站。“這是我一生最后一個工作,我將全力以赴貢獻自己的力量,幫助昇維旭實現其戰略目標。“

坂本幸雄為何想在昇維旭實現自己的未競之志?事實上,昇維旭雖在業界籍籍無名,是一家僅僅才成立3個多月的公司,來頭卻不小。

天眼查顯示,昇維旭全稱深圳市昇維旭技術有限公司,成立于2022年3月11日,注冊資本50億元人民幣,由深圳國資委100%間接控股。法定代表人為杜智勇,他同時擔任該公司執行董事、總經理。

界面新聞大灣區頻道記者了解到,早在2010年,杜智勇便由深圳市委任,擔任華星光電副總裁,負責公司的財務工作,為華星光電初創團隊核心成員。華星光電由深圳市政府和TCL集團合資成立,是深圳布局液晶面板產業落下的關鍵一子。

據悉,至少在四五年前,深圳就有想法聯合當地的DRAM模組廠商(民營企業)一起來做強DRAM產業,可惜最后由于各種原因沒做成,而昇維旭的成立,意味著官方直接下場。

據昇維旭介紹,公司致力于研發通用存儲產品,成為世界領先的半導體存儲芯片公司。公司業務包含新存儲材料與架構研發,晶圓廠投資與建設,產品設計、制造與銷售,主要產品為面向數據中心、智能手機等應用場景的通用型 DRAM 芯片。

昇維旭聲稱,公司匯聚了半導體全鏈條人才,核心研發團隊分布在中國、日本,主要成員均具有 20~30 年先進邏輯或存儲技術經驗。

不過,DRAM對工藝要求很高,如何控制器件工藝,如何提高良率,如何規避三大廠的專利都是非常棘手的問題。

2019年5月,長鑫存儲董事長朱一明在介紹自身知識產權體系時曾提到,DRAM產業在全球發展了幾十年,制程技術持續進步,在架構、制程、設計、接口、測試、系統等方面存在很多專利,且絕大部分控制在三星、海力士和美光手中,新進者是否擁有合規的技術來源以及自主創新能力成為立足發展的關鍵。

對此,界面新聞大灣區頻道記者向昇維旭發送了采訪問題,截至發稿前,對方尚未回復。同時,記者發現昇維旭的官網一直無法打開。

值得一提的是,昇維旭的成立,正值深圳市要大力發展半導體產業之際。

6月6日,深圳發布《深圳市培育發展半導體與集成電路產業集群行動計劃(2022-2025年)》,提出到2025年,產業營收突破2500億元,形成3家以上營收超過100億元和一批營收超過10億元的設計企業,引進和培育3家營收超20億元的制造企業。

在半導體與集成電路領域,深圳雖然在芯片設計環節居于龍頭地位,擁有包括華為海思、中興微電子以及匯頂科技在內的眾多明星公司,但在關鍵的芯片制造、封裝測試方面則缺乏競爭力。芯思想研究院發布的2021年中國大陸城市集成電路競爭力排行榜顯示,排名前三的分別是上海、北京、無錫,深圳排在第四位。

因此,深圳此舉多了一份追趕北京、長三角的意味。繼合肥、武漢、泉州等城市之后,深圳也要發力半導體存儲產業,提升市場份額。

存儲芯片是中國半導體產業的一塊“芯病”。中國一年3000億美元的芯片進口額中,存儲芯片占了約三分之一,包括DRAM芯片和NAND芯片。

DRAM中文名為動態隨機存取存儲器,目前該領域被美韓廠商主導。市場調研機構IC Insights數據顯示,2021年,三星、SK海力士和美光占據全球DRAM市場94.1%的份額,依舊呈現高度集中的態勢,部分廠商甚至已開始使用EUV光刻機量產DRAM。

以長江存儲、長鑫存儲為代表的國內存儲晶圓廠商在技術和產能方面實現了一定突破,但市場份額仍相對很小。

今年5月底,坂本幸雄在接受日經新聞采訪時表示,在DRAM領域處于中國大陸頂尖水平的長鑫存儲,技術上與三星相比仍落后4代左右。

但坂本幸雄同時也提到,在全球半導體產業擴張的背景下,中國企業也在增長,和中國企業合作,聯合開發更加面向未來的設備,也是日本半導體制造設備和材料企業的選項之一。他認為,落后于歐美的日本企業如果和中國企業合作,充分發揮數量優勢,存在反超歐美企業的可能性。