文|創瞰巴黎 Paul Ramond

編輯|Caroline Liang

近日,發射于2021年12月25日的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡抵達了目的地:繞太陽運行的指定軌道,又稱L2拉格朗日點。

拉格朗日點來源于對三體問題的求解。三體問題是一個尚無精確解的數學問題,在它的一個特解模型中,兩個天體繞太陽穩定運行,這一軌道即為拉格朗日點L1。

利用“共同旋轉”參照系,可將衛星的運動軌跡簡化為一個點,幫助我們找到另外兩個拉格朗日點L2、L3。它們都位于同一條直線上。

但拉格朗日點不止三個。法國數學家約瑟夫·拉格朗日證明一共有五個拉格朗日點,但其余兩個和頭三個點并不處于同一參考系中。

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JamesWebb SpaceTelescope,簡稱JWST)安全抵達了目的地:著名的太陽系L2拉格朗日點,位于距地球150萬公里之外的星際空間。但JWST為什么要飛往L2?太陽系有若干個拉格朗日點,而L2究竟有何獨特之處,吸引著各大航空機構在過去五十年間一次次地向它發射衛星呢?

01 三體問題

自17世紀末牛頓提出力學和引力學定律以來,經典物理學研究最多的問題就是三體問題——確定三個天體在相互之間萬有引力的作用下的運動規律。對該問題的求解,帶來了無數理論突破,又轉化為眾多具有變革意義的實際應用。19世紀末法國數學家龐加萊的研究,讓人們對三體問題及其復雜性有了更深刻的認識,但三體問題至今仍未得到徹底的解決。

拉格朗日點是限制性三體問題的特解。在此類三體問題中,其中一個天體的質量遠小于另外兩個。一個衛星圍繞著太陽和行星的運動,即可視為限制性三體問題。

02 力的平衡

讓我們先來看看地球繞著太陽轉的軌道:它非常接近正圓。地球繞太陽公轉一周,就是一年。接下來,想象發射一個衛星,同樣以圓形軌道繞著太陽公轉,公轉一周正好一年,且正好位于太陽和地球的連線上。這條連線上必能找到一點,來自太陽的引力和來自地球的引力相等,讓衛星處于受力平衡狀態。

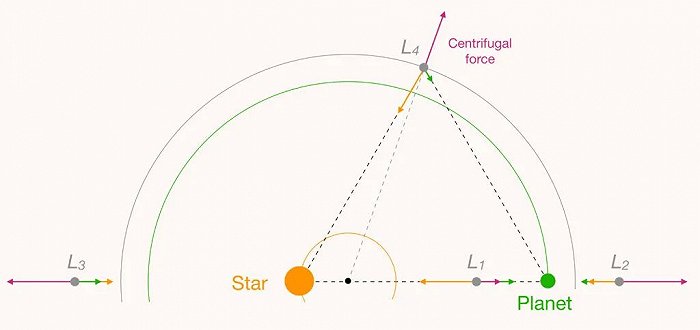

然而,衛星還受到離心力(人坐在旋轉木馬上感受到的“往外甩”的力,就是離心力)的作用,與地球和太陽的萬有引力疊加。但盡管如此,仍然能在太陽-地球連線上為衛星找到一個點,讓三個力的作用恰好抵消,見下圖:

圖片來源:PI France

橙色圓形為太陽。綠色圓弧為地球繞太陽公轉的軌道;灰色圓弧是衛星繞太陽公轉的軌道。太陽和地球的引力分別以橙色箭頭、綠色箭頭表示。衛星受到的離心力以紫色箭頭表示。

03 “共同旋轉”參照系

上述例子中,我們為衛星確認的軌道就是天文學家所說的“拉格朗日點”。但是為什么叫它拉格朗日點,而非拉格朗日軌道呢?要想解釋,得換個視角:衛星和地球都繞著太陽公轉,我們想象自己隨著它們二者同步繞太陽公轉,并將這一公轉結合到剛才的圖形中。這樣,在我們看來,衛星的運行軌跡就成了一個點,位于太陽和地球之間。在我們、地球、衛星三者共同構成的“共同旋轉”參照系中,該點的位置是靜止不動的。所以,雖然從別的參考系觀察,這個點繞著太陽旋轉,但是在“共同旋轉”參照系中,它是一個靜止不動的點,既L1。

圖片來源:Steve-Sabia/NASA-Goddard(圖片改編P.Ramond)

04 頭三個拉格朗日點

“共同旋轉”參照系十分有用,能幫助我們發現另外四個拉格朗日點:只要求地球引力、太陽引力、離心力三者抵消的點即可。額外求得的四個點,有兩個位于地日連線上,稱為L2和L3,具體位置見下圖。

圖片來源:PI France

在“共同旋轉”參照系中,橙色圓形為太陽,綠色點代表地球的公轉軌道,黑色點是拉格朗日點。每個拉格朗日點受到的引力和離心力作用由箭頭表示。圖中點與點之間的距離不反映實際天體間距離的比例。

拉格朗日點L2與L1之間隔著地球,位于地球的“背后”。L3位于太陽的“背后”。圖中可明確看出,在這三個拉格朗日點上,衛星受到的三個力正好抵消,所以這三個點也稱為“受力平衡點”。L1、L2、L3是1765年萊納德·歐拉求出的三體問題的特殊解。L3和地球之間隔著太陽,在太陽的“背面”,自古以來激發了人們無限的遐想。甚至曾有人提出,L3點處存在一個“反地球”,正好被太陽擋住,我們無法觀測到。

"人造衛星"

在太空探索實踐中,各大航空航天機構最感興趣的兩個拉格朗日點是L1和L2。事實上,常常有衛星被發射到L1、L2執行科探任務。第一顆是1978年的國際日地探險者衛星(InternationalSun-EarthExplorer,ISEE),發射到地日系統的L1點(距離地球150萬公里,不及地日距離的1%),環繞該點飛行。2018年,中國發射的“鵲橋”中繼衛星抵達地月系統的L1點,至今穩定運行,與月球背面的嫦娥4號月球探測器進行信息傳送。

地日系統的L2點(同樣距離地球150萬公里)是人類最雄心壯志的太空探測項目的所在地。近年來抵達L2的探測器有2009年發射的普朗克衛星1,測量宇宙微波背景輻射(可理解為宇宙中最古老的光),以及2015年發射的LISA探路者,驗證現有技術的成熟程度能否應用于未來的LISA太空引力干涉儀。幾年后,蓋亞宇宙飛船2也飛至L2,繪制數十億個天體的位置、運行速度和亮度。詹姆斯·韋伯太空望遠鏡3是L2點最新的衛星,于2021年12月25日發射,作為著名的哈勃空間望遠鏡的“繼任者”。JWST的任務是觀測太陽系之外的行星,并將目光放至宇宙的最遠端,探尋太空中最古老的星系。

這么多衛星都聚集在L2點,令人不禁要問:它們不會相撞嗎?L2是個“點”,空間應該很有限吧!事實上,衛星并不是發射到L2點的位置,而是在環繞L2點的軌道上運行。軌道的直徑非常大,有數十萬公里,遠大于衛星體積的數量級。在拉格朗日點,維持衛星在軌道上穩定運行所需的校準操作遠少于太陽系別處的軌道。這就是拉格朗日點的主要優勢:衛星可憑引力和其他力“自動”地在軌道上運行,讓天文學家們將更多精力投入于太空任務的科研工作中!

05 另外兩個拉格朗日點

1772年,法國數學家約瑟夫·拉格朗日求解出了第四和第五個拉格朗日點(L4和L5)。它們不位于地球和太陽的連線上,而是各自與這兩個天體形成等邊三角形,跟太陽的距離等同于跟地球的距離。在L4和L5,引力和離心力雖然不在同一條直線上,但仍然能互相抵消(見下圖)。實際發射到L4、L5的衛星運行軌道與地球公轉軌道十分貼近,這些衛星或在地球公轉方向前方60°之處(L4),或在后方60°之處(L5)。

圖片來源:PI France

06 拉格朗日點處的自然天體

在拉格朗日點,各個力的作用相互抵消,所以在太陽系的拉格朗日點常常能發現處于受力平衡狀態的自然天體(如小行星)。在太陽與木星形成的二體系統的L4和L5,已觀測到約10000個小行星,它們被稱為特洛伊小行星,其中體積較大者甚至擁有天然衛星——例如最大的小行星“赫克多爾(624)”和它的月亮(天然衛星)“斯卡曼德羅斯”。

拉格朗日點處發現的成千上萬個自然天體證明,拉格朗日穩定區并非僅是理論推斷,而是實際存在的。事實上,在太陽系中,大部分行星與太陽形成的二體系統的L4、L5點附近都存在特洛伊小行星(體積較小的巖石天體)。但奇怪的是,地球-土星二體系統中從未觀測到任何特洛伊小行星。有人猜測是因為木星的引力場干擾,使得小行星無法停留4。然而更奇怪的是,土星的兩個天然衛星(土衛三和土衛四)卻各自都有特洛伊小行星!

圖片來源:PI France