編者按:蘇格蘭啟蒙哲學家亞當·斯密批判現代歐洲帝國擴張動機上的非理性和實際產生的惡果,希望遵照自然自由體系,建立起一個正義的帝國,從而實現文明的成長。這種致力尋求帝國和文明平衡的社會發展理論在十八世紀八十年代到十九世紀三十年代經歷了重大轉向,以密爾父子為代表的思想者,用一種認知能力差異導致文明和野蠻民族分殊的“哲學人類學”,打破了蘇格蘭啟蒙哲學傳統,“文明帝國”轉向“帝國文明”,帝國凌駕于文明之上。作者認為,詹尼弗·皮茨的《轉向帝國》揭示的這一大轉型,對當今世界的政經沖突亦有所啟示。

《從文明帝國到帝國文明》

文 | 康子興(《讀書》2022年6期新刊)

一、帝國與文明

帝國總是與“殖民”結合在一起,從而必然要面對異族的文化與法律,必然要面對生活方式與政治制度上的差異;并且,帝國還須有能力消化、吸納這些差異。唯有如此,帝國才是一個統一的政治體,不會因地域、族群之孤立、對抗而崩解。

帝國的自我理解必然要面對“自我”與“他者”的問題。在殖民與征服之后,母國要實現對殖民地的統治,就必須在一個統一的意義體系中理解自身與殖民地的關系。例如,當英格蘭擴張為英帝國時,英格蘭雖為帝國賦予了所謂的英國性,但古老的英格蘭也不再存在。它成為英帝國的中心,必須站在帝國的立場來理解自身。所以,帝國必然帶來關于文明的思考。帝國的自我理解問題要求它對普遍的人類文明加以反思,將民族與地域差異消融在統一的文明框架和邏輯之中。

十八世紀的歐洲位于時空交匯之樞紐。就其對人類文明的反思而言,它既擁有得天獨厚的土壤,又具有前所未有的緊迫性。其時,歐洲實現了由封建社會向現代商業社會的變革。與此同時,歐洲也借助商船和艦隊向海外征服,在美洲、印度、北非等地殖民。所以,它不僅正在經歷古今之變,也面對著東西之爭:因為殖民而直面世界各地的文明差異與沖突。為了理解自身的發展及其與世界的關系,歐洲心靈必然要沉思文明之進程。在此語境下,具有普遍意義的“文明社會史”便在蘇格蘭啟蒙運動中萌生。斯密與弗格森都認為,就像動植物都要從其幼弱階段成長起來,進入成熟的階段,人類社會也必然要從其粗野狀態步入文明。由于處在文明發展的不同階段,不同的民族便在生產技藝,乃至政治、法律制度上呈現差異。文明的成長與進步是人類社會的自然目的,成為思考政治、判斷政治善好與否的準繩。文明觀念也為帝國的合理性提供了一個概念框架。

詹妮弗·皮茨注意到,自十八世紀八十年代到十九世紀三十年代,短短五十年間,在面對帝國問題時,英法自由主義傳統中出現了一個重大的轉變。如果最為敏銳、影響最為深遠的政治哲人能夠代表并體現其時代的精神,那么,在這五十年之間,時代精神就從對帝國的懷疑與批判轉向對帝國的倡導與支持。帝國自由主義在此“大轉型”中逐漸成形。

在其著作《轉向帝國》中,皮茨圍繞“帝國與文明”問題,重點分析了斯密、伯克、邊沁、密爾父子,以及托克維爾的政治學說,勾勒出英法政治思想的斷代史。這些經典思想家代表了“大轉型”過程中最重要的“時刻”。他們在很大程度上塑造或體現出人們對現實政治的理解,從而體現出一個時代之精神。若把這些重要“時刻”勾連起來,就可描繪出一幅思想演化的歷史圖景。皮茨仿佛一位思想畫家,她在半個世紀的帝國思想(十八世紀末到十九世紀三十年代)中游歷,精心選擇幾處最有代表性的景致,用心描摹為圖畫。然后,她把這些圖畫組合起來,形成一個畫廊,講述其思想游歷中的感悟,并力圖呈現這半個世紀的總體風貌,及其關鍵性轉變。在這半個世紀里,面對異域的民族與文明,英法政治理論似乎出現了某種意義上的衰敗,喪失了理解異域文明甚至批判現實的能力。所以,“大轉型”也帶來了理論的危機。那么,這一危機的根源何在?面對當今世界中的政治經濟沖突,甚至文明沖突,皮茨費心打造的思想畫廊又能提供何種啟示?要回答這些問題,就必須深刻理解英法政治思想在這半個世紀中由“文明帝國”向“帝國文明”的轉向——前者試圖用文明來界定帝國,后者則依據帝國來定義文明。

二、文明帝國

歐洲的商業帝國觀念大體上與歐洲商業社會的興起同時浮現。按照斯密在《國富論》第三卷中的歷史敘述,自羅馬帝國衰亡起,到十八世紀為止,歐洲社會的發展遵照的是一種“不自然且倒退的順序”。在此期間,歐洲實現了文明復興,擺脫了中世紀的貧窮與專制,變得富裕且自由。其中,商業發揮了最為關鍵的作用:在某種意義上,正是借助商業,歐洲才以迂回的方式重新回歸了經濟與社會發展的自然秩序。斯密將這一轉型稱為對公眾幸福極為重要的“革命”。但這一革命是商業而非暴力的結果。如斯密所言,正是歐洲對外貿易的發展,歐洲的城市和鄉村才逐漸獲得自由。因此,貿易既是塑造歐洲內部秩序的力量,也是打造其商業帝國的重要力量,歐洲也逐漸形成了一種新型的不同于征服帝國的觀念。這一新型帝國最先通過荷蘭強大的海洋力量呈現出來,威廉·配第在《政治算術》中對之進行了系統的總結,闡述了這種商業帝國的觀念。當英國承繼荷蘭的模式,建立起自身的海洋霸權和商業帝國,配第闡述的觀念也逐漸成為英帝國的自我理解。大衛·阿米蒂奇在《英帝國意識形態的起源》中表明,在很長一段時間里,英國人都認為他們的帝國不同于葡萄牙和西班牙,甚至不同于法國與荷蘭,它是一個商業的帝國,對傳播自由的英國制度與政治實踐具有責任。在此意義上,商業體現了某種規范性的價值:具有糾正不義、消滅專制,甚至孕育文明的力量。

關于歐洲的社會變革,斯密做出了具有普遍意義的理論解釋。盡管歐洲的變革采用了一種看似非自然的(甚至是倒退的)方式,但是,它之所以突破中世紀的野蠻習俗,其根由卻是全球市場范圍內的自然法則。歐洲的現代轉型雖是特殊個例,但主宰這一轉型的原因卻是普遍有效的自然法。在道德哲學與法理學層面,斯密致力于探索在一切時代、地域都行之有效的原則。在政治層面,這些普遍原則便體現、容納在其帝國觀念中。斯密在分析國民財富之原因與性質時,也系統闡述了商業帝國之原理。一旦他發現現實的帝國政策與之相違,他便在效用與道義的層面加以批判。

斯密成功地解釋了歐洲與人類文明的發展,也用它來反思英帝國的政治實踐,重新規劃帝國的未來。然而,到十八世紀后期,美洲殖民地陷入危機并最終獲得獨立,英帝國通過一系列軍事征服實現了在印度的擴張。英帝國轉身背后,在海外擴展英式自由的帝國幻想終成泡影,再也難以維持。在這樣的歷史時刻,斯密不僅冷靜地分析了這一變局的理論根源,也對英帝國的政治實踐做出了系統的批判。在皮茨勾勒的帝國思想譜系中,斯密是首位出場的思想家,也是最為重要的帝國批評者。如果皮茨力圖展示帝國精神的衰亡史,那么,斯密無疑處在這一下行之路的頂峰。在某種意義上,他的思想也就成為某種尺度。通過與斯密比較,就可以知曉文明觀念為何會轉而支持帝國沙文主義,以及如何在思想上克服這一“帝國轉向”,從而為后世的帝國主義擴張找到一服思想解藥。

皮茨特別強調:“亞當·斯密是十八世紀最具原創性、最深奧精微的社會發展理論家之一。他一方面認為,現代社會的興起造就了進步,另一方面,對那些他認為處在較早發展階段的非歐社會,也持有一種尊敬的立場。在這兩者之間,斯密維持著一種難得的平衡。”

斯密的確認為,就生存模式或物質生產而言,歐洲社會具有較大的優勢。但是,生產優勢并不能帶來道德合法性,使歐洲有權利或義務去統治相對落后的非歐民族。斯密審慎地提醒歐洲人,切勿陷入“過度想象的自負”中。為了勸服他的國家乃至歐洲避免犯下這一過錯,他就必須論證:歐洲的文明進步(或優勢)并不意味著歐洲人在自然稟賦或道德品質上卓越不凡。對斯密而言,文明進步、社會發展首先意味著生存方式的發展。在斯密看來,文明是一個自然且連續發展的進程。相比起原始社會,商業社會中人具有相同的情感機制、道德能力,但是,他們具有更高的技藝與勞動分工水平。因此,就社會發展的自然進程而言,商業社會并不具有道德上的優越性,但具有某種歷史的先進性,它處在一個更高的文明史階段,擁有更高的技藝成就。

斯密將人類文明進程劃分為漁獵、畜牧、農耕、商業四個階段。世界各國,交通條件各異,勞動分工無法均衡發展,才有文明程度之別。在《國富論》中,斯密專辟一章(第一卷第三章),著力闡釋市場條件對文明分化之影響。世上文明開化之地亦為財富靡集之所,它們均有得天獨厚的水運條件。地中海相當于歐洲的內湖,海面平滑、島嶼棋布,對早期航海最為適宜;中國與印度皆有大江大河交織而成的航運網絡。斯密力圖證明,正是便利的市場條件才孕育了這些地域的古老文明,使之成為世界文明的源頭。在《道德情感論》中,斯密則著力論證:古往今來,一切民族都同等地擁有“同情”之道德能力。在不同的文明階段,人們稱許的德性會有具體的差別,但這僅表明環境之不同,不能反映道德能力之高低。所以,他充分肯定原始社會成員身上呈現出來的粗糲、勇敢品質,他對“死亡之歌”的論述也令人動容。對于那些處在早期發展階段的社會,斯密總是避免以輕蔑或貶低的方式來歸納其特征。他雖然將畜牧社會描述為“野蠻的”,但并不認為它是卑微低賤的。“他將一種令人震驚的高度的道德尊敬給予畜牧社會,以及畜牧社會的習俗與價值。”

斯密的歷史敘述表明,現代歐洲的興起是一種意外的“革命”,絕非由歐洲人用理性與美德造就的功業。所以,歐洲文明并未授予“白人的負擔”,也未賦予任何正當的帝國擴張理由。甚至,在羅馬帝國衰亡之后,歐洲也曾經歷貧窮荒蕪的生活,受制于野蠻的風俗,屈服于充滿奴役的法律制度。所以,現代歐洲的繁榮與文明并不能證明,他們在理性與道德能力上高人一等,是世界帝國天然的統治者。

在斯密筆下,殖民地是一種政治經濟體系,是母國為追逐財富建構起來的法律、政策體系。亦即,帝國問題直接關系到效用與正義:帝國是否能夠有效實現富國裕民的目的呢?母國對殖民地的經濟限制是正義的嗎?斯密遵循效用與正義原則,對現代歐洲和英國的帝國事業展開了溯源式的分析與批判。認為由西班牙和葡萄牙開啟,英國與法國接棒的帝國征服在動機上就是非理性的,只是為著一個虛無縹緲的“黃金國”迷夢。我們從中看不到任何“無可奈何的必要或明白顯著的實例”。母國對殖民地施加了諸般限制,打造極其嚴苛的重商主義體系,最終將殖民地塑造成“顧客之國”,使之屈服于“商人與制造業主階層”的利益。殖民地貿易在本質上是壟斷貿易,它從其他經濟部門吸引了巨額資本,使母國喪失了自然平衡的經濟結構,不僅為之強加了維持殖民地的沉重負擔,也使母國的經濟與穩定性變得極為脆弱,對殖民地貿易產生了嚴重的依賴。并且,這一帝國體系具有兩大不義:母國為自身的制造業和貿易限制殖民地,制造業主與商人則為壟斷利潤犧牲其他國民的利益。重商主義帝國無效且不義,“白人的負擔”更是缺乏人性基礎與道德基礎。

斯密雖然批判帝國,但他無意徹底放棄帝國。在他眼中,帝國是一種政策工具,應當服膺效用理性與正義。在帝國與文明之間,我們應當取文明而舍帝國。但是,帝國與文明并非截然對立。倘若母國舍棄重商主義,遵照自然自由體系,建立起一個正義的帝國,讓殖民地與母國之間彼此平等,自由通商,市場因而擴大,文明亦因此得到成長。若此,文明精神與帝國構造融合為一,效用亦與正義融合為一。在不列顛面對美洲的殖民地危機時,斯密建言成立帝國議會,讓殖民地與母國一樣,既享有完全的政治權利,也承擔完全的政治義務,其意圖便在打造這樣一個文明帝國。

三、帝國文明

斯密、弗格森等蘇格蘭推測史學家以生存模式來劃分社會發展階段,也借此來思考、理解文明進程。他們的推測史學致力于探究文明的道德基礎,并由此審視帝國。作為一種制度與法律體系,帝國構成了文明的條件和環境。文明高于并獨立于帝國,它構成了帝國的目的,也是思考與批判帝國的尺度。

然而,時光流轉,到十九世紀時,推測史學盡管仍然承擔著思索帝國事務的重任,但其內在精神與立場都已經悄然改變。在皮茨呈現的帝國思想史中,蘇格蘭的推測史學傳統與邊沁的功利主義傳統逐漸融合,由密爾父子做出新的闡發。然而,正是在密爾父子關于帝國的思考中,皮茨清晰地看到了理論的轉向與傳統的斷裂。

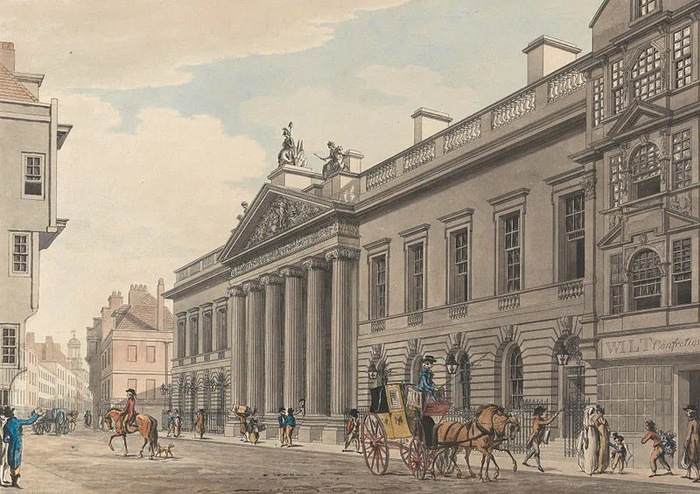

詹姆士·密爾與約翰·斯圖爾特·密爾深度參與了東印度公司在印度的殖民事務。密爾父子既是帝國官員,又是理論家。他們的著述既是對具體帝國事務的歸納與規劃,為殖民統治提供路線與藍圖,也在理論層面做出總結與反思,呈現系統化的帝國觀念與文明理論。他們的思想既真實反映,也進一步塑造了帝國的實踐。他們身處帝國事務當中,在內部觀看、歸納帝國的結構與原則,其理論視野本身就內含了對帝國實踐的認同。他們的理論人生與帝國實踐密不可分,其獨特經歷本身就意味著背離——對他們宣稱繼承的理論傳統的背離。

詹姆士·密爾一度認為自己是蘇格蘭啟蒙哲學歷史的繼承人。在《詹姆士·密爾》這篇文章里,鄧肯·福布斯(Duncan Forbes)完全接受了老密爾的自我定位,既視之為邊沁的門徒,又強調他“從蘇格蘭帶來一種進步的概念”。在福布斯看來,密爾深受蘇格蘭啟蒙哲學的滋養,其推測史學亦承接這一傳統。他表明:“一條連續的思想的因果關系之鏈把孔多塞、蘇格蘭‘推測’史學家們與顛覆東印度公司原始政策的本廷克(Bentinck)等人聯系起來,因為他們注定要將一種更高的‘文明’模式加諸他們所謂的半野蠻國家。”亦即,福布斯認為,這些思想家與帝國政策制定者共享一種“文明”觀念,對帝國的文明化使命擁有共同的理解,因此處在一個連續未斷的思想傳統之中。福布斯的文章頗有影響,他的觀點也富有代表性。

皮茨挑戰了這一習見,認為福布斯犯有雙重錯誤,既沒有看到密爾對邊沁思想的改變,也忽視了他的推測史學與蘇格蘭前輩之間的沖突。皮茨反復強調,詹姆士·密爾大大簡化了蘇格蘭啟蒙哲人的進步理論,從而帶來了“實質性的斷裂”。“密爾的歷史著述在兩個重要方面破壞了那個傳統。首先,相比較而言,蘇格蘭史學家設想了精妙的發展等級,密爾則將之簡化為一種在文明與粗野之間劃分的簡陋的社會類型學。并且,他最終將所有非歐社會歸入單一的社會‘嬰幼年’范疇。其次,他的論證認為,一個社會的歷史發展階段與成員的精神能力直接關聯在一起。”因此,密爾缺乏任何歷史發展理論。在他看來,一切社會的落后狀態、一切野蠻的習俗與法律都證明了社會成員在心智能力上的低劣;相反,社會的繁榮、進步與文雅則證明社會成員在理性與道德能力上的卓越。所以,他聲稱,印度和中國文化封凍在一種凝滯靜止的狀態,只有通過一位英雄式的立法者的干預,或一個更加先進的社會(如不列顛)的干預,他們才能從這種狀態獲救。

約翰·斯圖爾特·密爾引入“民族性格”概念,將之與一種哲學的歷史視野結合起來。但是,他大體承襲了老密爾關于文明與野蠻民族間粗疏的二元劃分。小密爾認為,進步能力是人性的實質特征,但被“一些選定的社會壟斷”。這些幸運民族要承擔起把進步帶給全人類的責任。按照他的民族性格學說,對于野蠻民族而言,“仁慈的獨裁”才是“真正的好教育”,能夠幫助他們“最大程度增進進步精神,激發出改良的熱切欲望”。

皮茨著力說明,一種關于個人認知能力的“哲學人類學”支撐著他們的文明論述。野蠻人的認知能力不足以讓他們遵守任何法則,從而無力實現自我治理。為了解釋社會發展程度的差異,蘇格蘭啟蒙哲學訴諸復雜精致的社會發展理論,密爾父子則用這種粗糙的“哲學人類學”取而代之。所以,關于如何理解文明之基礎,他們與斯密、弗格森分道揚鑣,其對蘇格蘭哲學歷史的繼承也不過是徒有其表罷了。于是,文明被帝國俘獲,喪失了超越現實統治的批判力。在新浮現的文明觀念中,帝國本身成為文明的擔綱者,并因此肩負“文明的責任”。

四、文明轉向帝國

從十八世紀晚期到十九世紀三十年代,半個世紀而已。然而,在這半個世紀中,英法政治哲學對帝國的態度卻完成了總體上的顛覆。根據皮茨的分析,文明念的衰變構成了這一轉向的樞軸。關于帝國思想在這半個世紀里的轉向,皮茨至少揭示了兩大原因。首先當然是現實捕獲了思想。隨著英法的擴張,它們的文明自信日益增強,于是將自身視為文明的模型,將殖民地社會過于簡單地斥之為“野蠻”。恰如皮茨所言:“自由的殖民地改革本身,以及自由世界主義已經發生了改變。在十九世紀中期,不列顛的優越性、英國殖民統治的正義性幾乎得到普羅百姓的認可。”

另一原因則來自思想傳承本身。皮茨敏銳地洞見到密爾父子與十八世紀思想先輩之間的差異,反對上述解釋傳統。在人類是否普遍擁有平等的道德能力這一道德哲學的根本問題上,密爾父子已經背離了斯密與弗格森,從而對文明與帝國的理解亦大為不同。皮茨對此不勝唏噓。在她看來,斯密主要在其法理學講座中闡述其文明與社會發展理論,雖有系統寫作法理學作品的計劃,但終其一生,他都未能完成“計劃中的文集”,卻在臨終前將許多法理學手稿付之一炬。于是,隨著年代推移,其思想中的諸多精妙之處就難以為后世學人領會。

短短半個世紀,英法政治哲學的重心就由文明轉向了帝國。在這半個世紀里,英法在帝國征服的路上越走越遠,帝國權勢不斷擴張。然而,其文明帝國的觀念卻反而走向衰退,對非歐洲社會的復雜性喪失了興趣與關注,也喪失了批判與反思帝國的能力。帝國心智隨之走向封閉,既不能理解現實,也無法預見未來,更不能掌控命運。皮茨勾勒的思想畫卷意蘊深遠。她展示出政治思想之于現實與權勢的獨立性,自然也凸顯思想所具有的超越時空的獨特價值。在皮茨筆下,“轉向帝國”的思想軌道是一條下行之路。亞當·斯密是這條道路的起點,也是頂峰。在文明與帝國的思想畫廊里,皮茨重新發現了斯密——一個偉大卻又受到長久忽視的文明帝國構想者,一位用心思索文明變遷,乃至文明之本源與普遍秩序的政治哲人。面對當代世界中的“文明沖突”,他的思想仍能帶給我們啟發。

來源:讀書雜志