近年來,為培育壯大鄉村建設新業態新模式,各地走出了一條文化賦能的鄉村振興之路。當下,我國的鄉村旅游進入了高速發展階段,成為了提高農民收入、實現精準扶貧的重要抓手。在建設運營中,保護傳承鄉村優秀傳統文化,深入挖掘鄉村特色文化意蘊,并將本土傳統文化重新塑造,不斷賦予時代內涵、豐富表現形式,用優秀文化賦能鄉村振興,是建設美麗鄉村的重要力量。

2022年8月,首屆【新國潮大會】將舉辦,將集結頂級專家學者、國潮品牌主理人、主流媒體人共同探討國潮品牌增長力,助力中國經濟雙循環。由界面樓市、界面城市頻道與《城市 環境 設計》(UED)雜志聯合策劃的界面城市觀察專欄,獨家對話浙江聯眾休閑產業集團副總裁、浙江省體育旅游產業促進會副會長袁柯先生,共同討論特色小鎮文化融合當代生活方式對鄉村振興戰略的助力和推進。

以下為對話實錄:

界面樓市:隨著國家鄉村振興戰略深入推進,持續發展,已經漸漸摸索出了一套獨具特色和創新思想的發展道路。您作為這條道路上的中堅力量,最大的感受和體會是什么?

袁柯:作為在鄉村振興策略之下的從業者,從實踐者、參與者的角度來說,我最大的感受有兩點,第一點從宏觀上來說,國家出臺了很多利好政策,有很好的指導作用,社會資源通過各種不同方式,如市場層面、經濟層面、金融層面、政府法規層面等集中在鄉村振興的發展上;從政府到鄉鎮,從省市到縣村,都有非常高的重視度,所以政策執行的有效性和指導性,得到了極大的發揮與完善。

第二點從微觀上來說,當代鄉村面貌提升的非常快,從硬件設施、景觀生態、環境整治、人文風俗等方面都有了非常大的改觀,給當地老百姓帶來了感同身受的變化。在美麗鄉村的建設過程中,它是直接受到鄉村振興戰略推動和影響的。比如我們在貴州黔南福泉參與的一個項目,通過各方面資源的支持和建設改造,村莊的外觀形態和村民的生活方式都發生了翻天覆地的變化;而它的示范和帶動效應對中西部的其他鄉鎮起到了非常大的積極的促進作用。鄉村振興政策對鄉村建設的整體提升和改造,所帶來的巨大的變化,是非常直觀的。

通過18年來在鄉村的深耕和發展,我們對國家鄉村振興戰略的體會是非常深刻的,這一點還體現在產業方面,通俗的說就是如何讓老百姓增收。比如在安吉,它的特色是竹子,最初的產業是低價值低利潤的,而現在它的產業轉化為白茶,安吉白茶全國聞名,它已經不僅僅是一個地方區域性的品牌了,通過產業落地,鄉村振興政策實施,將竹林茶園結合起來進行附加值的打造,形成農業品牌。而我們則結合這個特色,打造民宿和康養項目,落地綜合度假休閑小鎮,作為產業業態落地的有效抓手,給當地經濟帶來了活力,給地方稅收帶來了增長,給當地老百姓創造了就業機會,這也是給鄉村帶來改變和循序漸進的發展,我們叫可持續性輸血,可持續性改造法。

所以我們感受到的鄉村振興它不僅僅是句口號,而是國家政策在每一個具體的點、具體的面、在鄉村的廣闊天地中,真正能給老百姓帶來增收效應,對老百姓的生活面貌有極大改變的一個有效的方式和途徑。同時,我們也一直在思考,從企業、從產業、從商業業態的角度,如何把綠水青山的生態價值進行有機轉化,把綠水青山變成金山銀山,這也是我們重點在研究以及在發展過程中指引的一個理念。

界面樓市:中國地廣物博,地域文化呈現多樣性特點,自然風光、歷史文脈、民族習俗等組成了一幅時代地域文化的美麗畫卷,也成為了當代小鎮文化的起源和底蘊。請問在您過往的豐富經驗中,如何準確抓住小鎮特色,去打造與當代文化相適應、與現代社會相協調的生活方式?

袁柯:當代小鎮表現出的地域特征和文化屬性是比較明顯的。還是以我們目前正在做的項目為例,貴州黔東南的麻江縣,有“中國藍莓之鄉”的稱號,它是目前國內種植藍莓以及有機藍莓規模最大的基地。在麻江縣我們做了一個綜合體的項目,在文化輸出上,它既有苗族侗族的少數民族的風情,又有自然風光的古樸韻味,構成了整個田園綜合體的核心和文化IP。在此基礎上,我們把核心IP進行提升,圍繞藍莓特色和少數民族文化,制定了相應的度假旅游路線,并且和周邊的綜合體互聯互動,最后形成了完善且具有特色的城市與鄉村之間的紐帶。當假期來臨,它會接待來自各個城市的旅客,會給旅客提供較好的客戶體驗。

所以我們認為,在當代小鎮的打造中,需要非常多的元素組合,然后進行協調和整合,形成自己的小鎮特色,并且與當代生活方式進行融合,運用創新的理念去運營和管理,無論從市場、游客、景區、鄉村或政府等方面,組成一個完整的產業鏈,帶來很好的流量,形成多贏的局面。小鎮獨特的文化特色吸引著城市居民來到這里度假,去體驗和感受不一樣的生活;同時,也把小鎮的文化和風俗更好的保存和傳承下去。

界面樓市:您主持過很多鄉村振興的示范項目,各有風格,“賦石山居”鄉居文化,“藍莓莊園”少數民族風情,“龍門印象”中國傳統文化傳承、“下南山”原生態古村落展現等,這個問題是關于建筑的,如何將這些不同風格和現代建筑進行融合?這些風格元素在項目的打造中又起到了怎樣的重要作用?

袁柯:這個問題把目前非常流行的傳統建筑風格、現代建筑風格還有生活的時尚感和體驗感都進行了融合。在我們的所有建設過程中,這是非常重要的一個環節。其實,從最早的頂層設計開始,它的建筑和當地的文化風土人情就要進行一個有機的融合,并體現出地方特色。

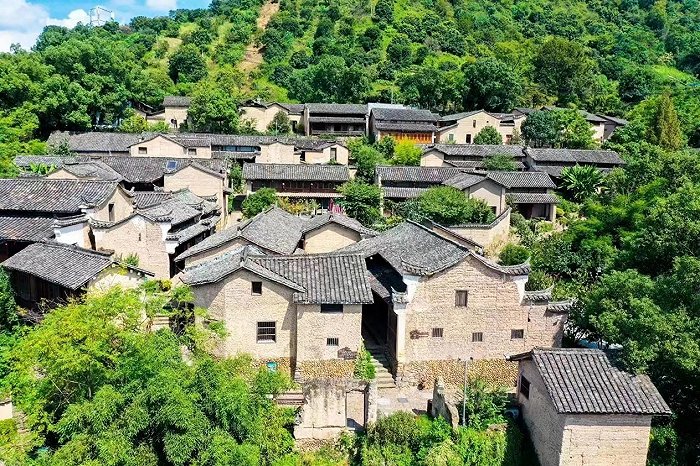

我們在浙江省麗水市蓮都區的下南山村項目,就是一個非常有代表性的案例。下南村是原生態古村落,有400年的歷史,但是隨著經濟的發展,人員外流,它成為了一個空心村。但是難得是這個空心村還保留著原始的建筑風格,我們和地方政府聯合統一規劃,把主要的元素提取和保留后,融合現代工藝,根據原始風貌原汁原味的復原建設。既保留了歷史的滄桑感,又將現代建筑的理念結合起來,形成了具有傳統風土人情和現代居住功能的建筑主體。在這個項目運營后,有近100棟老房屋都重新獲得了新生,組成了下南山原始部落度假綜合體。

它的呈現給我們的啟發非常大。將具有本土特色建筑藝術風格和現代度假需求、審美理念進行融合,會起到事半功倍的推動作用。通過不同風格的融合,給游客帶來的新鮮感、反差感,項目吸引力就增強了不少。所以,我覺得傳統文化和建筑符號,在落地的時候一定要考慮到適應性和創新性,還要分析和判斷怎樣能展現最好的審美效果,把審美帶給真正需要的人群,讓他們體會到更為直觀的享受。

界面樓市:近些年來,國潮國風興起,“龍門印象”項目坐落在龍門古鎮(江南地區明清風格古建筑群眾保存最為完整且罕見的山鄉古鎮),保存和采用了大量的中式歷史元素,請問在您的理解中,這算是“國潮”的一種表現嗎?您覺得當下年輕人對國潮國風文化的喜愛,對鄉村振興有推進作用嗎?

袁柯:龍門古鎮是一個有著悠久文化歷史的古鎮,我認為它屬于國潮國風的文化范疇。其實,歷史古建是國潮國風最大的文化底蘊和基礎來源。以前,我們對年輕人的理解有一些偏差,以為他們更加喜歡大城市的熱鬧或者國外多元文化的碰撞,但是在做項目的建設和過程中,我們發現其實年輕人是非常喜歡國潮國風文化的。

龍門古鎮有地理位置特殊,它緊鄰中國美術學院,所以在古鎮里可以看到許多學生在臨摹傳統文化的呈現和中式元素的風格,這可以代表一部分年輕人的態度。其實不同的年齡,不同的認知,對國潮國風都有不同程度的理解,但最終求同存異,都是對文化自信的認可,是對民族自豪感的肯定,是傳統文化的回歸。在這個過程中,在國潮國風的審美中,我們用度假的角度去看,用龍門古鎮的經營的角度去看,就能明顯的看到年輕人對傳統文化的喜愛,對歷史文化元素的喜歡,對鄉村風土人情的喜愛。

這種喜愛落到鄉村振興項目上,有著最直接和相對間接的效果。直接影響是用實際行動和消費來進行特色度假旅游,給整個產業業態的經濟帶來了最直觀的收入,在消費的認知認可上有著提升和促進作用。而間接效果是把城市的生活方式和消費認知,傳播給了當地的居民,帶動當地居民重新認識本地特色文化底蘊,以及通過國潮國風的時尚概念,重新認識本土文化的傳承和價值。所以我認為年輕人對國潮國風的喜愛,對鄉村振興的推進,是一個重要而不可缺少的環節。同時我們也要加強更深層次需求的發掘和引導,把城市里的新思想和新概念同步復制到鄉村去。國潮國風在鄉村振興中是有一席之地的,而且越來越會顯現出它的獨特性。

界面樓市:這個欄目嘗試探索一個主題:“當代中國人理想中的房子”。站在時尚藝術的角度,您覺得怎樣的房子才是當代中國人理想中的房子(或者您心中理想的房子)?

袁柯:這是一個開放性的問題。我就我自己和自己身邊的朋友說一些感受。之前在海外考察過很多的項目,感受到每個地方的人民對于自己理想中的房子或者說居住環境的預期都不一樣。在城市里,人們的競爭壓力和焦慮感比較強,很多人會喜歡把自己寄托在一個大環境中,希望青山綠水,好的空氣、水、土壤;有了大環境之后,那么接下來,就是小環境了,也就是房子。不同地域,不同生活,人們對房子的需求也不一樣。就我自己來說,去繁就簡是一種理想。我認為這代表了一大部分去鄉村買房、建房或者長期居住者的審美和觀念。房子的居住功能夠用就行,他們更多是要體驗一種生機,一種煙火氣,回歸自然。雖然這個實現是要有一個步驟的,但是現在越來越多的人在回歸鄉村,回歸田園的生活方式。根據一個人的生活方式和生活理想,推導出適合他的房屋、庭院、花園和生活環境,我想就是這樣。