文 | 藍鯨教育 楊剛毅

近日,北京、上海兩地均發布了最新批次“專精特新”企業的公示名單。

北京有8家教育企業入選新一批次的“專精特新”企業,其中好未來的子公司“億度慧達教育科技(北京)有限公司”(以下簡稱億度慧達)和新東方的子公司“北京布局未來教育科技有限公司”(以下簡稱布局未來)均在列。

上海則有7家教育企業入選 “專精特新”企業,其中上海網班教育科技股份有限公司是A股上市公司龍軟集團的子公司;而上海行動教育科技股份有限公司則是A股上市公司,被稱為“管理教育第一股”。

據不完全統計,自2020年起,北京共有近30家教育企業入選“專精特新”名單;上海共有約20家教育企業入選“專精特新”名單,其中不乏昂立教育、行動教育等A股上市公司及部分上市公司的子公司;還有類似于曉羊教育、“三節課”等經歷了多輪融資的教育企業。

為何教育公司頻頻入選“專精特新”名單,入選名單對于機構有何價值?

教育企業的“專精特新”

各地入選“專精特新”的標準雖不甚相同,但方向卻大致類似,即不僅考慮公司營收、利潤、融資、估值等基礎財務指標,還要求已獲授權的知識產權數量、市場知名度等“科技指標”。

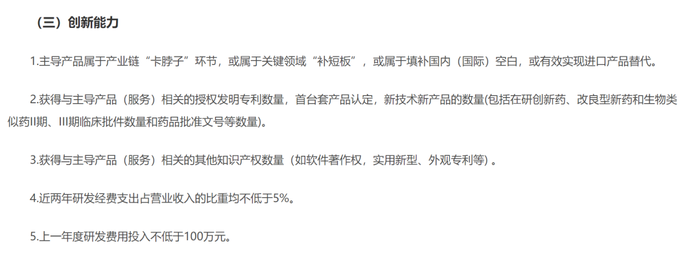

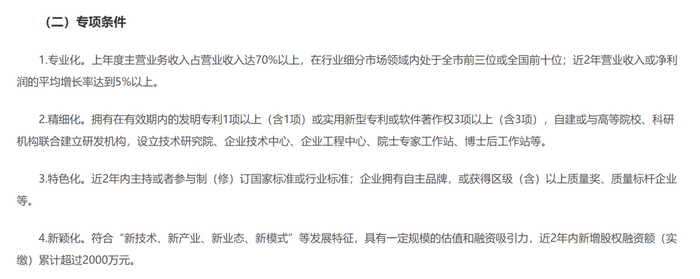

例如,北京在企業創新能力上有要求:

而上海則在“四化”條件上有要求:

北京某券商的新三板研究員對藍鯨教育表示,以北京為例,“專精特新”企業的申報是可以自薦的,這讓許多B端、G端做智慧教育服務的企業有了向一級市場展示的途徑,而且未來可能會得到政策上的支持。特別是在“雙減”后,部分赴美上市的教育機構瀕臨退市,入選“專精特新”代表了市場和行業的認可,也能提振目前一級、二級市場對于教育行業的信心。北京一家已入選 “專精特新”企業的戰略部負責人則表示,在被認定為“專精特新后”,經信局、園區管委會等機構經常會進行線上、線下培訓,一些關于融資和上市的指導會具體到特殊支持政策,另外還會幫助接洽投資方。

藍鯨教育在梳理入選 “專精特新”的教育企業后注意到,這部分教育企業的主營業務幾乎集中在智慧教育、職業教育、素質類校外培訓三大賽道上。而且入選北京2022年第三批次“專精特新”的8家企業,都是“教育科技”公司,似乎也揭示了未來教育行業的主要發展方向。

例如此次入選的新東方子公司“布局未來”,去年6月北其注資5000萬元成立了東方創科,提出面向B端和G端提供科技創新教育的一攬子解決方案,另外布局未來在今年年初時還注資成立了一家芯片制造公司。億度慧達則是好未來的高新技術主體之一,運營著教育信息與資源共享平臺家長幫App。京版芳草教育則是北京出版集團旗下的企業,其主營業務可以理解為向幼托階段機構提供素質教育的課程與服務。

以上入選企業的發展方向恰好與“雙減”后時代教育行業轉向硬件化、智能化、職業教育化、素質教育化的發展趨勢相符。

教育信息化——最佳切入點

進一步細分入選“專精特新”的機構,可以明顯看到,教育信息化解決方案供應商占有一席之地。

例如今年年初入選北京“專精特新”的曉羊教育,就在走班制分班規劃方面技術突出,是國內智慧校園建設的新興力量,據了解其正在為全國超過9000所學校和2000萬師生提供智慧教育服務。

上海朗鷹教育則是通過研發自然語言處理系統,通過人工智能技術向 K-12階段的學生提供在線英語考試、測評等教學服務,目前為教育主管機構和體制內學校提供SaaS技術,據其官網介紹,去年還成功中標上海市教育考試院中考外語聽說考試評分服務項目。

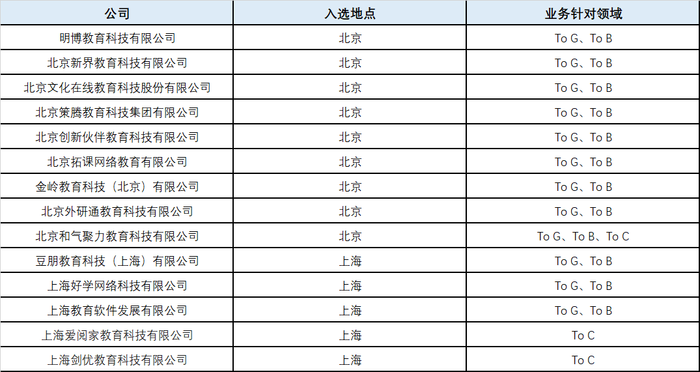

據藍鯨教育不完全統計,還有以下北上兩地的“專精特新”企業,都瞄準了教育信息化這個賽道:

數據來源:企業公開資料

一位教育企業的市場總監對藍鯨教育表示,“雙減”后公立學校需要補位課外輔導機構和在線教育機構,從教育部門到學校,都會引入更多的內容類、軟硬件類、管理類資源,且這些資源和解決方案大多由政府或學校出面購買,此外To G和To B賽道的客單價都非常高,且具備穩定、不易被替換的特點,所以目前教育信息化賽道成為了教育行業的新藍海。

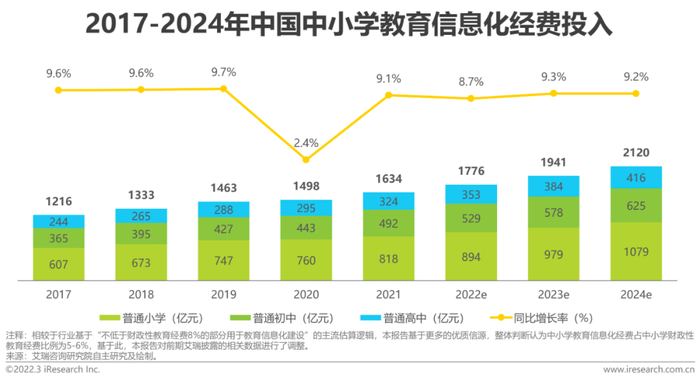

近幾年,全國教育信息化經費不斷增加,2020年我國教育信息化經費投入達3431億元,較2019年增加了227億元,同比增長7.08%。以K12階段為例,2021年我國中小學生教育信息化經費投入達1634億,同比增長9.1%,據艾瑞咨詢預計,未來幾年內我國中小學教育信息化的經費投入都會保持在9%左右的高增速:

圖片來源:艾瑞咨詢

科大訊飛年初在與投資者交流中也印證了這一點:“教育新基建現在用專項債的方式來加大投入,現在很多地方的專項債規劃逐步明朗,前段時間財政部向各省提前下達的專項債最高額度為2.19萬億,其中教育是排名前三的支出。”

可見“專精特新”企業在推動教育信息化轉型時,既有充足的經費支持,也有學校以及教育部門巨大的需求相呼應,機構們對入選名單趨之若鶩也就并不意外。

“專精特新”,助力教育新基建?

近年來,全國教育系統及學校實現軟、硬件升級以及智慧校園的普及,也少不了這部分走在前面的“專精特新”企業為教育新基建貢獻力量、為學生和老師們提供智慧化的工具。

但在實踐過程中,卻有一個普遍的思維誤區——把“教育新基建”局限在設備與技術上,而忽視了使用它們的人和組織。所以“專精特新”企業助力教育新基建,并不僅僅在硬件上,更大的考驗在于行為和制度層面執行,并與真正的使用者——學生接軌。

一位教育企業的產品負責人表示,他的公司也被評定了“專精特新”,作為從業者的他并不擔心“專精特新”教育企業的技術水平是否跟得上,因為教育行業的技術應用并不困難,可以直接采購其他技術供應商的能力加以改造,現在更需要的是在產品的邏輯、交互和兼容等方面層層把關。過去在助力教育新基建時,大家對于產品的開發更偏向于管理和效率,而不是體驗;“雙減”后各地教育體系和學校既然要補位教育機構,產品就要做到好用、讓教師學生們愿意用,必須重視設計細節和學生需求方面的處理。

另外,該人士還認為,被各地認定為“專精特新”只是入門,未來國家想扶持1000家專精特新小巨人上市,教育行業能不斷有公司被評選為“專精特新小巨人”,且繼續跑出上市公司才是關鍵。

藍鯨教育觀察到,除了“專精特新”企業外,作業幫、網易有道、猿輔導、掌門教育、松鼠Ai等業內頭部公司也相繼發布了助力教育新基建的智慧教育產品。未來希望有更多的企業,在“專精特新”氛圍的帶動下,為教育新基建打好地基。讓“雙減”后的教育市場繼續良性發展。