文|35斗

2015年12月,中新社西寧發表了《中國最后3.98萬無電人口通電》一文,這篇文章的發布意味著我國徹底解決了無電人口的用電問題。

然而,由國際能源署(IEA)、國際機構(IRENA)、聯合國統計司(UNSD)、世界銀行和世界衛生組織(WHO)共同編制的全球能源進展系列報告中指出——到2030年,全球用電人口預計為92%,仍有6.5億人無法獲得電力供應。作為現代社會的基本特征,我們每天都習以為常使用著的電力,對于部分國家和人民來說卻是可望不可即的“奢侈品”。如何發電?電力能源能否再有新材料供給?這些都是擺在人們面前的種種難題。

從傳統化石能源到生物燃料,再到如今大力提倡的新能源發電,發電所用的原料也處于不斷地革新與演變的過程中。如今,科學家們將目光轉向了地球上豐富的植物和微生物資源,如果它們能夠大量地產生電力,到2050年前后,全球基本可以向之前不通電的生活說“拜拜”。

微生物發電,早已“不新鮮”

微生物發電的歷史可以追溯到1910年,英國植物學家馬克·皮特發現:有幾種細菌的培養液能夠產生電流,于是他以鉑作電極,放進大腸桿菌或普通酵母菌的培養液里,第一個細菌電池就這樣在他手中“出生”了。

1984年,一種能在外太空使用的微生物電池在美國誕生,其燃料為活細菌以及宇航員的尿液;1991年,微生物燃料電池被應用于處理生活污水;2012年,美國宇航局計劃用細菌為行星探索機器人供能;2016年,Silvan Scheller等人發現依靠厭氧甲烷氧化菌能有望氧化甲烷,并轉化為電能。隨后,Thomas K.Wood等人在前人的基礎上,合成了能在實驗室培養的人造甲烷氧化細菌,實現了利用甲烷發電……百余年來,眾多學者奔赴在微生物發電這一賽場上,為解決人們無電用、用電難的問題貢獻力量,也為人們帶來了一項項震撼的發明,MFC就是其取得的成果之一。

MFC(microbial fuel cell,微生物燃料電池的簡稱)是將產電微生物生命代謝過程中產生的電子收集起來并利用的裝置,其發電的基本原理也并不復雜。在MFC中,聚集在陽極的微生物在一定條件下能夠降解有機物,并產生氫質子和電子,氫質子和電子“跑”到陰極后,與表面的電子受體發生氧化還原反應,隨后,其就完成了MFC產電及電子利用的“使命”。這其間,MFC產生的電子在陰極發生的一系列反應,能夠“附送”降解水體中的硫酸鹽、硝酸鹽等物質,這一“附加產物”使人們看到了其在污水處理上表現出的潛力,也使其成為了新型生物污廢水處理技術的一種。

歷經了一個多世紀的發展,微生物發電以及MFC開始逐漸受到世界上各個國家和地區的重視,科學家們表示,這種技術還可用來生產手機電池。對廣大科研人員及企業而言,這其中的“寶藏”也值得他們好好挖掘一番。

微生物發電能否“俘獲”市場?

2021年11月出版的微生物燃料電池的全球市場(2022年~2026年)市場調查報告書顯示:2021年~2025年間,在全球范圍內,微生物燃料電池的市場規模將以9.65%的年復合增長率增長,將達到773萬美元以上。該市場規模不斷擴大的原因主要來自于飲用水、廢水處理的需求,以及能源需求的不斷增加等。

社會在進步,人口數量在增長,而短缺的能源和“不堪重負”的自然環境壓力越發成為了世界上各國和地區發展的掣肘。這時,微生物燃料電池應運而生,有望為解決上述問題提供助力。就目前得到部分應用的新型生物污廢水處理技術來說,其能夠在污水處理的同時實現電能的轉化和回收,MFC具有的能量轉換效率高、原料來源廣泛等優勢也受到了人們的青睞。同時,MFC還在污泥處理、生物修復、海水淡化等多個領域有著巨大的前景和發展空間。

瑕不掩瑜,微生物燃料電池有著眾多的優點,但我們仍不能忽視其當前的不足之處,其“暇”處不僅不能忽視,也是今后應該大力突破的重、難點。在實際使用過程中,質子交換膜、貴金屬電極等的使用拉高了MFC的制造成本,目前還大多處于實驗室階段,距離真正實現“走出去”、工業化、大規模應用仍有一段距離。

MFC產電微生物的產力偏低也是需要面對的難題,當前,MFC處理污水的應用技術仍處于攻堅期,其反應器規模、放大問題也是其無法大規模應用的瓶頸,也是導致MFC效率不高的原因之一,其性能問題亟待解決。因此,該應用和技術仍有進步和優化的空間。

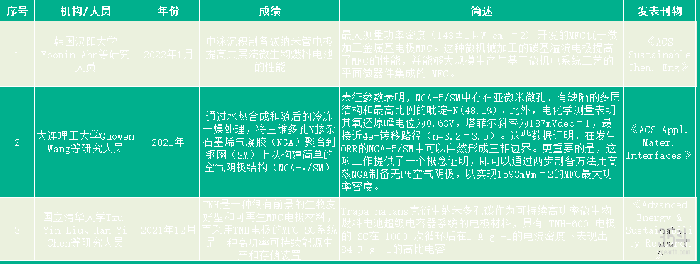

敢于正視問題,才能持續前進。針對上述難題,全球各國和地區,都在這一賽道上繼續耕耘,并漸漸的開始埋頭“解題”,以期在實踐中找到問題的“正確答案”,功夫不負有心人,在眾多科研人員的努力和汗水中,針對MFC供電能力不強的問題又向前邁進了一步。35斗統計了部分關于MFC的研究成果和相關進展。

圖:關于MFC的研究成果和相關進展,數據來源:據公開資料收集

上述研究成果已經讓我們看到了解決MFC效率不高問題的曙光,對于成本和技術問題,產業融合似乎是一條可行之道,多方的共同參與能拓寬研究的方向和道路,還能在思想的交流中碰撞中新的解決方案。在污、廢水擁有差異化理化特性的前提下,與其他污廢水處理工藝的連結、耦合使用能夠形成不同污水處理工藝的優勢互補,有利于MFC的進一步推廣和使用。這樣做不僅能夠提升MFC的產電能力,還降低處理過程中的污泥量,創造一筆可觀的收益,這也為污水廠的提檔升級提供了新方法。

業內專家表示,未來,要想讓細菌發電技術擺脫在實驗室中“不見天日”的處境,還需要不同領域科學家的共同努力,不同領域的科學家都能為微生物燃料電池貢獻自己的一臂之力。例如,擁有生物學背景的科研人員可以從微生物角度入手,以基因改造為工具,提高細菌的產電活性、找出更多類型的產電細菌;工程材料的專家,則能以電極材料為切入口,鉆研何種材料才能能夠產生更大的功率……

概而述之,MFC作為并不“新鮮”的一項技術發明,自誕生以來在人們的努力下正在實現提檔升級,待將來其身上所存在的眾多難點被解決之后,定能在屬于它的領域“大展拳腳”,我們也期待它的大規模使用及推廣。

發電,還有哪些“新鮮事”?

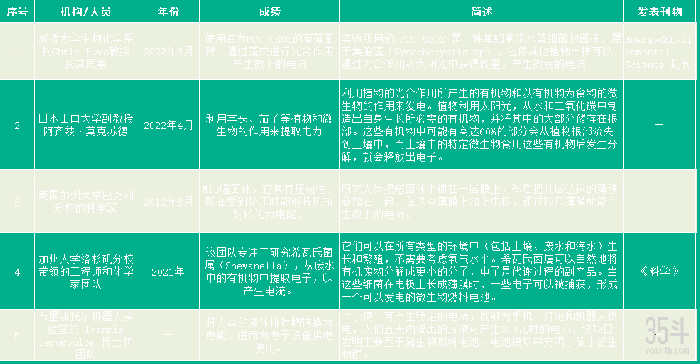

除開MFC,科學家們也在自然界的其他生物中尋找微生物發電的材料和“奧秘”,35斗統計了近年來部分有關微生物發電的成果。

圖:近年來部分有關微生物發電的成果,數據來源:據公開資料收集

上述表格中,希瓦氏菌的發電能力格外受到了人們的關注。于1988年被分離出來的希瓦氏菌,其細胞中的帶電蛋白質,能夠讓研究人員更好的利用其進行發電,一種名叫“DSFO+”的合成分子被科研人員應用到了其細胞膜上,因為帶鐵的特性,所以希瓦氏菌仍然可以擁有發電的能力。

加州大學圣巴拉拉分校的研究團隊2017年發表在《化學》期刊上的文章表明:DSFO+能催化跨膜電子轉移,提高代謝效率,且在無毒條件下,其還能增強細菌電流產生的能力。

2021年,《Science》上發表了銀納米粒子提高希瓦氏菌微生物燃料電池的電荷提取效率一文,使得微生物燃料電池在美國加州大學洛杉磯分校的研究人員手中又進一步取得了進展,這也是天然細菌在發電領域方面邁出的一大步。

除了利用微生物、植物發電,世界上眾多國家和地區也在加快探索其他的發電方式,以期搶奪該領域的高地。我國也在發電這一賽道積極耕耘,《科技部關于發布國家重點研發計劃“變革性技術關鍵科學問題”“發育編程及其代謝調節”“合成生物學”重點專項2018年度項目申報指南的通知》就將電能細胞設計與構建列為重點研究項目。這一項目的實施,不僅是事關國計民生的重大社會公益性研究,對提高我國產業核心競爭力、創新能力等方面也有重要意義。

總的來說,不論是微生物發電還是電能細胞的的設計,其都是對當前能源短缺的重要嘗試,未來,以“科技”為畫筆,更多的發電新材料也會被畫在名為“發展”的藍圖上被展現出來,屆時,全球那未享受過科技之“光”的6.5億人也會看到電燈的那一束光亮。

參考資料:

1.《全球無電人口仍有8.4億:印度老大難,獨占9900萬》

2.《微生物燃料電池污廢水處理技術》

3.《微生物燃料電池的歷史與應用前景》

4.《研究人員通過化學方式改造希瓦氏菌:顯著提升其“發電”能力》

5.《基于二茂鐵的共軛低聚電解質催化細菌電極呼吸》