文|天下美商 十一

疫情之下,全國經濟發展都受到了一定的負面影響,相關數據顯示,2020年一季度中國GDP數據是206504億人民幣,同比負增長6.8%,而2019年一季度中國GDP數據是213433億元人民幣,同比增長6.4%。

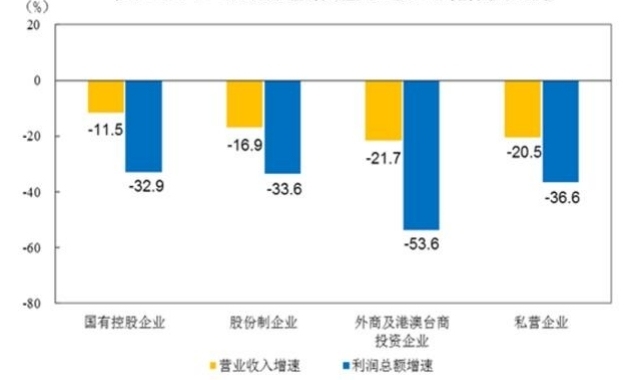

國家統計局發布2020年1-2月份分經濟類型營業收入與利潤總額增速

尤其在今年,疫情令3月和一季度的經濟增長承壓,尤其對于零售和服務消費打擊嚴重。數據顯示,超過1個月的嚴格防疫措施導致西安(2021年12月至2022年1月)和揚州(2021年7月至8月)的社會消費品零售額下降了30%以上,而廣州(2021年6月)和廈門(2021年9月)的防疫限制更為溫和、期間其社會消費品零售額下降了5%-10%。3月份線下服務大幅走弱,尤其是旅游、娛樂、住宿和餐飲等。如,3月電影票房也同比大幅下降了60%以上。

同樣,醫美行業也沒有幸免,在此期間經歷了一場寒冬。

疫情期間,醫美行業上中下游均遭到了不同程度的打擊,首當其沖的要數醫美中游機構,直接受到了疫情的強烈沖擊——

根據弗若斯特沙利文發布的中國醫美服務市場數據,受疫情影響,中國醫美服務行業2020年整體增速收窄至5.7%,同比2019年整體市場增速下挫近60個百分點……

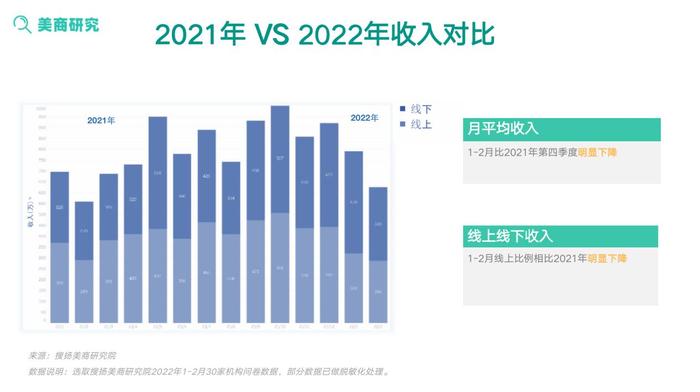

美商研究院調研數據顯示,2022年1-2月,30家醫美機構月平均客流量下降;對比2021年,30家醫美機構1-2月比2021年第四季度月平均收入明顯下降,線上比例1-2月比2021年明顯下降。

醫美機構年收入對比

營收大幅下滑,運營難以為繼的醫美機構也因此迎來了一波關店潮。據企查查數據顯示,2021年上半年,醫美相關企業已吊注銷1413家,比去年一年多出近500家;

疫情之下,醫美機構究竟面對著怎樣嚴峻的困局?

營收困局:手術類項目斷崖式下跌,輕醫美能否撐起營收?

醫美機構大部分營收都來自于線下醫美項目。疫情之下,對醫美機構最大的打擊便是一系列線下項目被破停滯,訂單量減少,從而導致營收極具降低。上海某大型醫美機構內部人士向天下美商透露:“我們今年3月份的業績,應該是在這五年里面最差的業績。”

疫情下,一方面,經濟大環境變差,個人的收入情況和消費意愿不比疫情之前,造成醫美消費和營收的下滑。另一方面,疫情限制了人員流動,甚至導致一些醫美項目無法進行,也造成了機構營收受挫。

尤其是對于手術類項目來說,手術類項目客單價較高,均價基本保持在9000元之上,相比之下輕醫美項目客單價起伏較大,均價在2000-7000元不等。由于疫情反復,很多手術類項目被迫取消,加之疫情導致機構服務半徑在縮短,輕醫美的優勢被放大,導致求美者接受手術類項目的意愿下降;另一方面,手術類醫美項目風險大,周期長,極度依賴線下面診和醫生技術,在該項目上,人員流動極大,而疫情限制了流動,導致手術類項目營收下滑。例如,據行業權威人士介紹,華東省份的求美者都傾向于在上海較大的外整形外科醫院接受手術類醫美項目,這些上海機構很大程度上都依靠外省的項目來支撐營收,而疫情封控則導致這部分營收的流失。

在疫情期間,醫美行業手術類項目經歷了斷崖式下跌,輕醫美的體量經歷了飛速增長。相關數據顯示,近兩年,輕醫美市場規模逐漸超越手術類項目,2022年市場占比超50%。并且,輕醫美項目占據醫美機構整體項目的60%-80%,逐漸成為醫美機構的主要營收來源。

輕醫美市場有望繼續增長

但是,輕醫美這種市場趨勢對于不同體量的機構來說,影響不盡相同,總得來說,對以手術項目為主的大型機構影響更大。

對于以輕醫美項目為主的中小型機構來說,醫美市場的輕醫美需求仍舊旺盛,在能保持開放和正常運轉的情況下,機構仍能保持良好的營收勢頭,手術類項目受挫給機構營收帶來的負面影響并不大。以非手術類項目為主的機構,深圳香蜜麗格就在疫情期間保持了較為良好的營收。深圳香蜜麗格院長黎京雄在接受天下美商采訪時表示:“在疫情放開后,我們的營收能夠穩步恢復。”

但對于以手術類項目為主的大型醫美機構來說,手術類項目利潤高,基本可以保持在10%左右,是營收主要來源,而輕醫美項目利潤低,不足以支撐大型機構的運轉。據知情人士透露,某超一線城市的頭部輕醫美大機構,輕醫美項目凈利潤也只有5%。甚至對于某些大型機構來說,輕醫美項目只是一種獲客引流的手段,“這些項目對于大機構來說不能賺錢,甚至要倒貼錢,來獲得新客,再將其引導至手術類項目中。”某業內人士表示。

雖說,疫情期間,手術類項目經歷了斷崖式下跌,但在疫情之前,手術類項目已開始呈現下滑趨勢——隨著醫美滲透率提高,接觸醫美的消費者逐漸年輕化、需求精細化,求美者的風險意識不斷提高,對手術類項目的接受度逐漸走低,并越來越青睞輕醫美項目。加之,輕醫美對比手術類項目具有復購率高的優勢,逐漸受到醫美機構的重視。

疫情并非是輕醫美趨向的唯一影響因素,但疫情加速了醫美行業項目構成的變化。中整協互聯網醫美分會理事劉井香在接受天下美商采訪時表示,“醫美發展到一定程度上,消費者本身在非手術方面的需求轉化率就高,又受限于疫情管控,機構在進行進一步的拓展和布局的時候優先選擇去掉重投入的布局。”

醫美機構亟需迎合趨勢,對醫美品類項目進行調整。

獲客困局:新客引流成為機構負擔

在以手術類項目為主的時期,新客引流是營收關鍵,也是一種固定營銷思路。以往,醫美機構主要通過線下線上廣告投入、打造線上醫生IP積累私域流量、或利用廉價的輕醫美項目來獲取新客。在疫情打擊下,輕醫美成為趨勢,但輕醫美利潤率低,更需要大量客源來增加機構營收。在新環境中,機構獲得新客的成本越來越高,進一步加劇了醫美機構的虧損。

首先,以輕醫美為引流手段,不僅沒有幫助機構增效,反而增加了機構經濟負擔。

從事輕醫美項目的門檻相對較低,大中小機構都有輕醫美項目服務,這也加劇了輕醫美獲客的競爭程度,這種競爭主要通過兇狠的價格戰來實現,即用比對手更低的價格來吸引更多的客戶。“90元水光針,299元玻尿酸,560元光子嫩膚”……通過推出低價的項目和產品來引流,先讓求美者試用低價的產品和服務,再逐步推出針對性的高客單價項目——低價只為降低前期獲客成本,多次消費,做其他拓展項目才是核心。

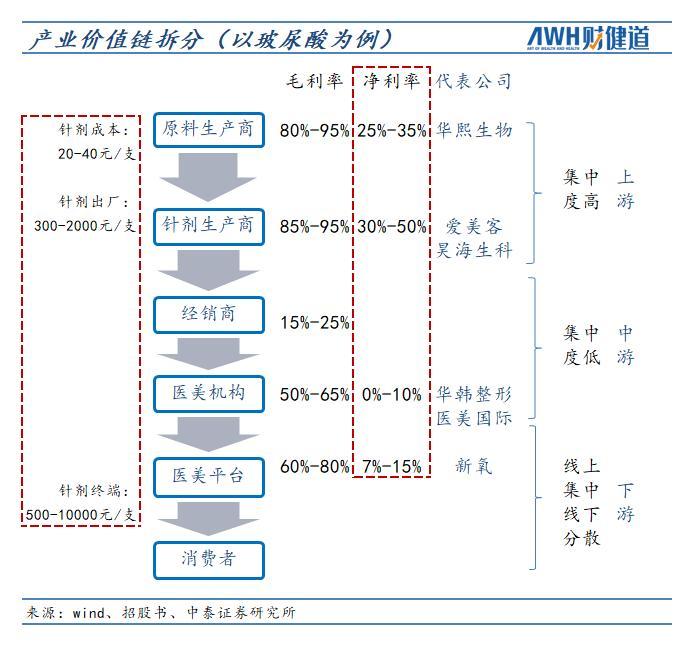

另外,輕醫美宣傳獲客需要經過多重渠道,分紅較多,機構最終難以獲利。現下,醫美行業主要利潤集中于上頭廠商的格局沒有改變,醫美機構利潤空間本身較小。醫美行業上游是醫美產品供應商,醫美耗材和器械企業毛利率在80%以上,凈利率則在40%左右。“玻尿酸三巨頭”愛美客、華熙生物、昊海生科,累計市值已達1280億,玻尿酸業務毛利率超過90%,堪比貴州茅臺。醫美機構處于行業中游,毛利率在40%-70%之間,凈利率僅有10%左右。通常營銷渠道的費用占50%以上,銷售費用占20%,再加上耗材、運營、人工等支出,醫美機構的凈利率普遍偏低——一方面由于品牌影響力差,獲客成本極高。另一方面由于實力不強,無法形成規模效應。

醫美行業利潤分配

并且,據行業內部人士介紹,疫情下,電商直播火爆,通過電商直播帶貨,議價權主要在主播方,這些電商通常將價格壓制極低,甚至虧本來獲取流量。此外,機構通過電商宣傳,還要支付坑位費、核銷傭金,其中核銷傭金甚至高達商品的40%,在這個過程中員工、醫生也有提成,機構是幾乎是沒有利潤甚至虧本。

最后,通過廉價輕醫美項目獲取的新客,大多秉持著“薅羊毛”的態度,復購率以及向手術類項目客戶轉化的幾率極低,機構宣傳成本高,但宣傳效率極低。

其次,除疫情外,更加嚴苛的醫美行業監管導致廣告宣傳受阻。2021年11月1日,國家市場監督管理總局正式發布《醫療美容廣告執法指南》,提及依法整治各類醫療美容廣告亂象,包括違背社會良好風尚,制造“容貌焦慮”等不良廣告,廣告主必須依法取得醫療機構執業許可證才能發布或者委托發布醫療美容廣告等。

政策影響下,醫美機構、手術類項目的線上線下廣告均受到了打擊,曝光率降低。據業內人士介紹,政策之下,曾經醫生IP的運營方式逐漸失效,首先,平臺主動削減了分給醫生IP的流量,運營人員也很難在平臺中給內容和IP購買到流量。進而導致在內容運營上,尤其是短視頻類賬號的運營中,大多只能發布日常生活類內容,才能保證賬號的曝光率,但醫美科普類內容傳播受限,導致醫美項目宣傳效果以及新客轉化率走低。

醫美行業廣告法對于醫療美容行業的肅清,糾正行業野蠻生長促進行業合規是非常有利的。但是會給行業帶來一定的陣痛期,要求醫美營銷人員要改變自己的傳統思維,開拓新的營銷藍海。

轉變營銷思路,挖掘私域流量,盤活老客,實現老客戶的裂變,是未來醫美機構的獲客趨勢。

經營困局:機構正常運轉難以維系

收入的降低以及各類成本的增加,導致機構難以維持正常運轉。

首先,面對營收降低,為斷臂求生,機構大多選擇通過減薪,甚至大裁員來降本增效。據行業權威人士透露,某上海大型醫美機構去年機構全員裁薪10%;某北京大型醫美機構在去年疫情期間一次性裁員約10%……劉井香理事向天下美商透露,一些機構的行政崗、部分護理崗等非特殊性的崗位,全部執行輪休機制,排休,同時只發放基本工資給無法到崗工作的員工,從而降低人力成本。

其次,為降低不必要的成本,機構之間的員工、醫生學習、交流活動被迫取消,一定程度上阻礙了行業的長足發展。

并且,疫情管控期間,員工居家辦公,如何管理員工,并且有序組織員工維持機構正常運營,也是考驗機構的難題。

在多重困境打擊下,難以正常維持運營的醫美機構只能選擇關門大吉,醫美市場在疫情期間迎來了一次線下門店倒閉潮。

雖在經歷寒冬,但是醫美行業的未來勢頭仍舊良好。在這個“看臉”的時代,大家對美的追求以及進行醫美的需求依舊旺盛。疫情期間,沒有被限制營業的機構依舊有大量求美者接受醫美項目,機構也保持了良好的營收。據劉井香理事介紹,縱觀杭州等,在疫情后能夠長期保持開放的地區,醫美機構營收數據量還算是相對比較穩定,仍處于穩步上升的階段,而武漢、括上海等,是整個大疫情背景下的特例,受挫較為嚴重。

醫美行業具備了強勁的疫情后恢復勢頭。

但面對變局和困境,機構必須追隨潮流進行變革。困難從外打破是壓力,從內打破是成長,醫美機構又將如何應對這場困局?