編者按:20世紀30年代,英國出版商維克多·戈蘭茨主持過左派讀書俱樂部,出版過一批諸如喬治·奧威爾的報告文學《通往威根碼頭之路》、反法西斯斗士亞瑟·凱斯特勒的自傳《西班牙自白書》、約翰·斯特拉奇的政論《社會主義的理論與實踐》,以及埃德加·斯諾的長篇紀實報道《西行漫記》等書,風靡一時,不但發揮了不凡的政治影響力,而且它們充滿另類思想視角的政治挑戰,讓當政者不能不悚然而動,對于戰后英國工黨主導的激進社會改造做了事實上的思想鋪墊。本文就是對這一作家群體的介紹與梳理。

《英國左派讀書俱樂部的興衰》

文 | 趙國新(原載《讀書》2007年第10期)

二〇〇一年,倫敦的一家老牌出版社維克多·戈蘭茨出版公司推出了一本很特別的書:《左派讀書俱樂部文選》,編者是《倫敦書評》的資深編輯、學者保羅·萊蒂。之所以說它特別,乃是因為書中所收文字,均選自距今久遠、早已喪失時效性的政治性作品,它們都是二十世紀三四十年代的暢銷書,是當時著名左派人士的成名之作,例如,喬治·奧威爾的報告文學《通往威根碼頭之路》(The Road to Wigan Pier)、反法西斯斗士亞瑟·凱斯特勒(Arthur Koestler)的自傳《西班牙自白書》(Spanish Testament)、約翰·斯特拉奇(John Strachey)的政論《社會主義的理論與實踐》(The Theory and Practice of Socialism)以及埃德加·斯諾的長篇紀實報道《西行漫記》等十余種。在英美讀書界,它們中的絕大部分,早就隨著時代轉換、世事變遷而湮沒不聞。它們是藏書家獵奇的目標,大圖書館隱蔽角落的專藏;它們最熱忱的讀者,恐怕只有“燒冷灶”的學者,搜尋生僻文獻的博士生。

在戰后自由資本主義凱歌高奏的聲浪中,在寄托當年政治理想的政權分崩離析之后,這些時代印記深刻、內容多為政治宣傳的著作,在今日一般讀者看來,已經不合時宜;即便其中的若干作者,對于當年自家的見解,也是棄若敝屣,羞于承認,甚至不惜以今日之我反對昨日之我。不過,在當年的英國,尤其在青年知識分子當中,這些暢銷的嚴肅著作卻發揮了不凡的政治影響力。它們充滿另類思想視角的政治挑戰,讓當政者不能不悚然而動。事實上,它們對于戰后英國工黨主導的激進社會改造做了思想的鋪墊,就此而言,這些著述不僅僅具有文獻的價值,作為一種“理論的實踐”,它們也參與了歷史的塑造。它們的出版發行和產生的巨大影響,是三十年代英國的激進形勢使然,也與左派知識分子,特別是紅色出版商維克多·戈蘭茨(Victor Gollancz)所主持的左派讀書俱樂部(Left Book Club)密切相關。

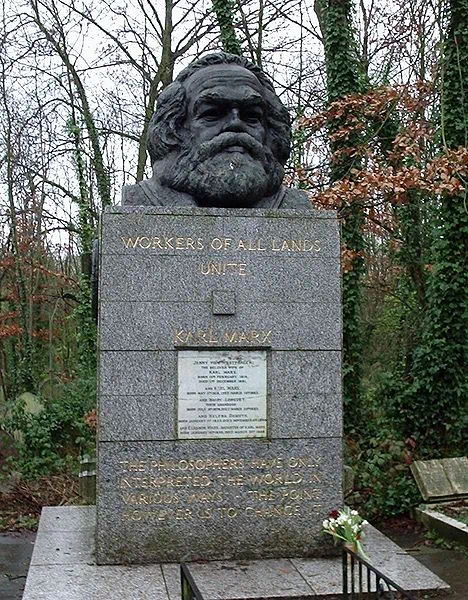

從傳統上講,英國知識分子與激進運動沒有太深的歷史淵源。英國的馬克思主義文化理論家雷蒙·威廉斯,在寫他那本社會思想史名著《文化與社會》(一九五八)之時,就敏銳地發現,從十八世紀末到二十世紀五十年代,那些聲名顯赫的英國知識分子,其社會思想大都帶有保守主義傾向,即便是資本主義的嚴厲批評者,也往往帶有濃厚的中世紀情結。這與歐洲大陸的情形迥然不同。早在十九世紀七八十年代,激進社會主義思潮在歐洲大陸的知識分子圈子里蔚然成風,可是,在海峽的這一端,卻得不到英國知識分子的熱烈響應。在當時的倫敦,傳播激進社會主義思想的,大都是歐洲大陸的政治流亡者,他們是在一八四八年歐洲革命失敗之后來避難的。英國的自由制度仿佛是一只鐵籠子,既為這些危險的思想提供了安全的庇護,同時也馴化了其斗爭的“野性”。到了十九世紀七十年代,在巴黎公社失敗后,又有新的一撥政治移民加入這個行列,但他們始終無法打入英國知識界和工人運動的主流。當然,英國也有少數土產的社會主義者,例如,羅伯特·歐文的空想社會主義信徒、憲章運動的幸存者,還有基督教社會主義者,不過,這些人多為中產階級知識分子,對于英國工人階級沒有太大的影響。在十九世紀八十年代之前,沒有一位著名的工會領導人自命為社會主義者。在當時的英國人眼里,“社會主義者”一詞簡直是一個帶有異國色彩的標簽,足以駭人聽聞。有人把這種現象歸因于英國的政治傳統,認為英國政治制度相對自由,弱化了工人階級反抗的鋒芒,讓激進的社會主義意識無從產生。十九世紀九十年代出現的工黨的社會主義,是改良性質的,并非馬克思主義的革命版本。正如著名的工黨史家亨利·佩林所說,這種英式社會主義有一個最大特點,那就是,它認為不用暴力就可以實現權力的轉移。

馬克思主義性質的政治團體在十九世紀九十年代才在英國出現,其成員多為產業工人,殊少知識分子。到了一九二〇年,幾個馬克思主義團體宣告合并,成立英國共產黨。在第一次世界大戰和俄國革命的影響下,開始有一批知識分子信奉馬克思主義,不過,他們大多是出道不久的青年人,在國內沒有影響力,也沒有形成強勁的氣候。思想進步的大牌知識分子都被工黨羅致在麾下,這些人傾向于漸進式改良,反對馬克思主義的激烈變革,如G.D.H.柯爾、羅素、托尼、韋布夫婦、H.G.威爾斯等。在二十世紀二十年代,十月革命嚴重沖擊了德國和法國的政治生活,共產主義成為歐洲知識分子的核心話題,讓許多作家為之心儀,貝托爾特·布萊希特即為顯例。然而,在同時期的英國,即便是好異思奇的先鋒派作家,對此也是熟視無睹,那里的知識分子最感興趣的是心理分析,所以英國共產黨的知識分子比例相當低。

英國知識分子在三十年代集體向左轉,其主因是社會形勢發生了突變:國內嚴重的經濟危機,國際上法西斯主義抬頭,社會主義國家前蘇聯的樣板作用。在二十年代的歐洲,資本主義高度繁榮,一九二八年,英國還在流行一個口號:“要福特主義,不要馬克思主義。”然而,到了一九二九年,形勢急轉直下,經濟危機席卷而來,工業減產,設備毀壞,工廠廢棄,失業人口劇增。到了最嚴重的一九三三年,失業工人達到三百萬人。一貫養尊處優的中產階級也難免失業之虞,在一九三四年春,有五分之一的白領失業。狄更斯筆下觸目驚心的貧困景象,在二十世紀三十年代的英國居然再度出現。保守黨政府應對無術,頻出下策,削減公職人員的工資,致使民怨沸騰,造就了一個反叛的中產階級。在野的工黨也無救世良策,立場左右搖擺不定。一九三一年,作為帝國象征的海軍,竟然也出現士兵嘩變的現象,革命一觸即發,資本主義的末日似乎來臨。

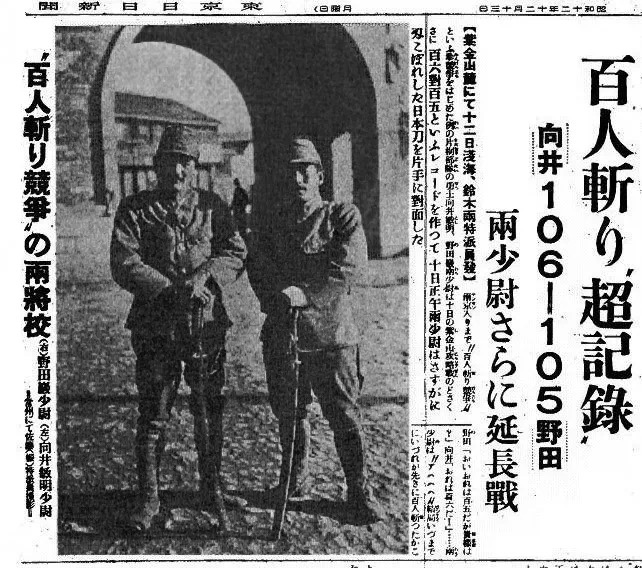

國際形勢也相當嚴峻,在遠東地區,日本軍國主義日益囂張,一九三一年制造“九一八事變”,侵占中國東北;在歐洲,一九三三年希特勒上臺,法西斯勢力重整軍備;一九三六年意大利入侵阿比西尼亞(今埃塞俄比亞);一九三六年西班牙組建了民主的聯合政府,佛朗哥在德意法西斯的支持下發動叛亂。在這一系列震驚世界的大事件當中,英國無一例外地采取了綏靖政策。政府軟弱無能的內外政策讓一些青年知識分子失望之極,他們痛切感到,只有共產主義才能遏制法西斯主義,制止即將到來的戰爭。于是,他們把期盼的目光轉向了國力蒸蒸日上的蘇聯。

相對于經濟陰霾籠罩下的其他歐美大國,前蘇聯可謂一枝獨秀,第一個五年計劃提前完成,工業化迅速實現,社會主義福利制度已經建立起來,根本不存在失業問題,整個社會就像一部大機器,按部就班地平穩運行。僅此一項,就已經讓英國的升斗小民羨慕不已了,更得到中產階級知識分子的稱道。介紹前蘇聯的書籍和報道,開始激增,而且相當正面,一時間,前蘇聯成為人類未來的唯一希望。

當時,在宣傳前蘇聯成就方面,有四位作者最具影響力。他們分別是出身名門世家的約翰·斯特拉奇、費邊社的思想靈魂韋布夫婦,還有一位是倫敦經濟學院的左派教授哈羅德·拉斯基(Harold Laski)。斯特拉奇理想中的英國社會,就是蘇式的社會主義社會,布爾什維克的革命共產主義是實現它的客觀工具。韋布夫婦兩次造訪前蘇聯,在那里發現了他們心儀已久的價值觀:以科學和理性更新社會,還有清教式的道德觀。他們訪問的成果《蘇式共產主義:一種新的文明?》(一九三四)出版之后,在知識界引起了一陣轟動。工黨出身的拉斯基也經歷了巨大的思想轉變,從相信漸變論和司法變革,轉向鼓吹革命。總之,前蘇聯的一切都被理想化了。左派讀書俱樂部就是在這種幻想與激情交織的思想氛圍下出現的。

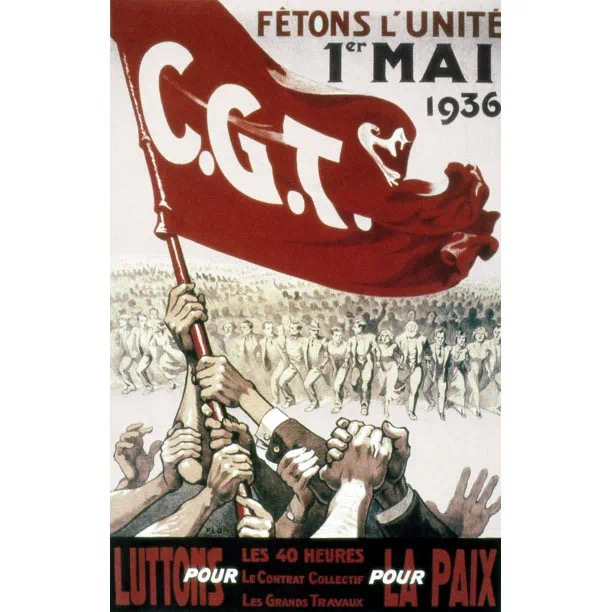

左派讀書俱樂部的發起人和思想靈魂是紅色出版大亨維克多·戈蘭茨。戈蘭茨一八九三年出生于倫敦的一個猶太人家庭,自小就在物質條件優越、文化生活高雅的環境下長大。他的祖父是猶太教的拉比,父親是珠寶商,叔伯輩人物多為學者名流。他早年屬于自由派,后來成為基督教社會主義者。他在牛津大學畢業后,投身于出版業,顯示出精明的商業頭腦和不凡的靈活手腕。一九二八年,他另立門戶,創辦了以自己的名字命名的出版公司,專事文學出版,獲利頗豐。一九三五年五月,他仿照當時美國出版業的做法,建立了會員制的左派讀書俱樂部。他的初衷并不是為了擴大營業額,而是有著深刻的政治用意。從近的方面說,這是為了給反法西斯運動和反戰事業制造輿論,避免英國也走向法西斯的道路;從遠的方面說,是為了給英國未來走向社會主義做思想準備和政治動員。就在左派讀書俱樂部籌建過程中,人民陣線政府在法國大選中上臺。這個消息令他大受鼓舞,他希望這一局面也會在英國出現。

左派讀書俱樂部的核心機構是選書委員會,由戈蘭茨、拉斯基和斯特拉奇組成。他們負責遴選和審讀書稿,選中的稿件交戈蘭茨出版公司出版,由俱樂部負責發行,每月出版的新書以相當優惠的價格賣給會員。俱樂部還創辦了小型會刊《左翼書訊》(Left Book News),免費贈送給會員,后來更名為《左翼訊息》(Left News)。它是溝通俱樂部與會員的重要紐帶,由社論、動態和書評這三個主要欄目組成。社論由戈蘭茨本人執筆,動態欄目報道俱樂部的活動,書評欄目是由拉斯基和斯特拉奇主持筆政,品評和推薦俱樂部本月發行的新書。左派俱樂部招募會員的廣告發出去后,讀者反應強烈,應者云從,在一個月內,就有七千多讀者登記入會,大大超出戈蘭茨本人的預期。一年后,會員達到四萬五千人,在發展最鼎盛的時候(一九三八年三月),達到五萬八千人之多。

左派讀書俱樂部從它一九三六年成立到一九四八年解散,十二年之間,總共發行“月選新書”一百五十種,其中絕大部分是時政評論、紀實報道、回憶錄,一般意義上的文學作品只有四種。在月選新書當中,偶爾也有質量很高的學術論著,例如馬克思主義歷史學家A.L.莫頓的《人民的英國史》(A People’s History of England),自首次出版以來,多次印行。最受歡迎的是長篇紀實報道和自傳性作品。埃德加·斯諾的《西行漫記》由左派讀書俱樂部發行后,在讀者中引起了相當強烈的反響。這本書于一九三七年十月出版,此時日軍正在空襲南京,有關侵略軍獸行的報道開始見諸英國報端。這個月的《左翼訊息》即為中國專號,所刊文章譴責日軍暴行,呼吁英國民眾支持中國的抗日戰爭。在以后的幾個月內,左派讀書俱樂部舉行了上百次的集會和游行,聲援中國的抗戰事業。戈蘭茨本人投入了相當大的心力,他組建了聲援中國運動委員會,支持國共兩黨的統一戰線,因此獲得國民政府頒發的勛章。

左派讀書俱樂部成立之后,組織會員在全國各地建立讀書討論小組。小組規模大小不一,大到城市里的數百人,小到村子里的幾人,到一九三七年底,俱樂部下轄七百三十個地方討論小組,幾乎遍布全國城鄉。小組定期討論俱樂部每月發行的新書,組織各種政治集會。規模小的在會員家中聚會,一邊飲用茶點一邊討論;城里規模大的討論小組,在咖啡館、書店或者會議廳里聚會。隨著俱樂部影響的擴大,討論小組也擴展到海外,在澳大利亞、南斯拉夫、智利、中國、南非、挪威、錫蘭等國的英國人社會里,都有數量不一的討論小組。例如,僅澳大利亞就有十七個,一九三九年,布里斯班的一個小組有成員四百五十多人。俱樂部成員的構成復雜多樣,大約五分之一是共產黨人及其同路人,當然也有工黨人士。就階級成分來說,以中產階級知識分子為主,也有工人;工人出身的成員主要集中在地方小組。除地方小組之外,俱樂部還下轄若干專業小組,由各個行當的專業人士組成:科學家、醫生、工程師、律師、教師、公務員、詩人、作家、藝術家、音樂家、演員。

一九三六年爆發的西班牙內戰,是左派讀書俱樂部成立的重要契機,以各種形式援助西班牙共和派政府成為左派讀書俱樂部的重要活動。他們寫文章、出書、演講、集會和游行以示聲援。各地援助組織也紛紛出現,他們運送食品和醫療設備,派遣醫生,收容難民,領養巴斯克兒童。左派讀書俱樂部發行了許多報道西班牙內戰的書籍,其中最著名的兩部是一九三六年十二月的月選新書《叛亂中的西班牙》(Spain in Revolt)和一九三七年十二月的月選新書《西班牙自白書》(Spanish Testament)。前者是長篇紀實報道,講述了西班牙內戰的來龍去脈,作者筆帶深情,文字極富感染力。后者是左翼作家亞瑟·凱斯特勒(Arthur Koester)的自傳。西班牙內戰爆發后,他在西班牙進行采訪,親眼目睹了馬德里的陷落,他本人也被佛朗哥的國民軍逮捕入獄。書中所述,乃是他在西班牙驚心動魄的實際經歷,以及身陷囹圄中的種種思考和體驗。許多讀者就在此書的打動下,潛入西班牙,加入了國際旅。有人認為,這本書是左派讀書俱樂部發行最有傳世價值的兩部作品之一;另一本是喬治·奧威爾的報告文學《通往威根碼頭之路》。

在西班牙共和國政府這一邊作戰的國際旅,由各國左派和進步人士組成,其中有英國志愿者兩千七百六十二人。由于英國政府奉行不干涉政策,禁止國民參與西班牙內戰,這些志愿者大多是以偷渡的方式來到西班牙。他們先是偷渡英吉利海峽,潛入法國,然后,經過當地左派人士的悉心安排,在月黑風高的夜間,穿過比利牛斯山的羊腸小道,才得以進入西班牙境內。這些人之中,有相當一部分是左派讀書俱樂部的會員。戰事慘烈,傷亡率奇高,在英國志愿者中,有一千七百六十二人受傷,五百四十三人死亡,死者一半是英國共產黨員和共青團員,他們當中有馬克思主義思想家克里斯托弗·考德威爾(此人有英國的“盧卡奇”之稱)和馬克思主義批評家拉爾夫·福克斯。

左派讀書俱樂部的興盛,有英國共產黨鼎力相助的因素,它的迅速衰落,也與戈蘭茨同英共發生分裂有關。自從一九二〇年成立之日起,英國共產黨一直唯前蘇聯馬首是瞻。一方面因為,前蘇聯是當時唯一的社會主義國家,其意識形態吸引力實在難以抗拒;另一方面,在英國政治格局中,英共的力量太弱,它需要前蘇聯秘密資金的支持,這樣一來,英共的內外政策就不得不附和前蘇聯的意旨。在一九三五年共產國際“七大”之前,英共受到共產國際的誤導,奉行階級對抗政策,把社會改良主義與法西斯主義等量齊觀。這一錯誤的關門主義政策使英共在國內陷入孤立,錯過了在三十年代初整合激進力量的大好良機。共產國際第七次代表大會正式放棄了階級對抗策略,宣告成立統一戰線,以應對法西斯的猖獗,這才有英共與戈蘭茨的攜手合作、共創左派讀書俱樂部的局面。可是,到了一九三九年,前蘇聯突然與納粹德國簽訂互不侵犯條約,這在前蘇聯一方自然有它不得已的苦衷,然而,西歐的左派人士對此頗感意外,質疑之聲一直不斷,英共的聲望自然受到打擊。“二戰”爆發之后,包括戈蘭茨在內的英國左派全力支持政府參戰,最初英共也持有這一立場,然而,后來它一度聽從莫斯科的指令,認為這是一場帝國主義戰爭,力主反戰,左派讀書俱樂部的領導層因此而發生分裂,斯特拉奇支持英共的政策,拉斯基和戈蘭茨堅決反對。團結的基礎不復存在,自由討論也就無從談起,緊接著,“二戰”爆發,此時最需要的是行動,而不是思想,左派讀書俱樂部開始走下坡路,會員數量一路下滑,戰爭結束后,只剩下七千名會員。一九四八年,戈蘭茨解散了俱樂部,他的理由是,工黨已經上臺執政,左派讀書俱樂部的歷史任務已經完成。

左派讀書俱樂部的初始目標是推動人民陣線政府的成立,防止戰爭的爆發,這一目標未能實現,但是,它在戰前和“二戰”期間對于激進思想的傳播,卻為工黨在一九四五年大選中擊敗保守黨鋪平了道路。在新成立的工黨內閣中,有八位閣員曾經是左派讀書俱樂部的成員,其中包括已經放棄共產主義信仰的糧食部長約翰·斯特拉奇,就連首相艾德禮本人,也曾經是俱樂部的供稿人,他的《工黨展望》(The Labour Party in Perspective)曾經是俱樂部的月選新書。在戰后工黨主導的社會改造中,左派讀書俱樂部當年所要求的充分就業、房屋興建、醫療社會化等福利改革措施,在很大程度上都得以實現。

在戰后的歲月里,特別是在一九五六年英國新左派興起之后,“老左派”戈蘭茨也與時俱進,找到了新的政治議題,投身于人道主義事業與核裁軍運動,不過,這位昔日的文化英雄已經過時,社會聲望和影響遠不如當年,這個時代激進的思想舞臺,已經逐漸為E.P.湯普森和雷蒙·威廉斯等新人所占據,但這一代新左派的中堅人物,當年也都是左派讀書俱樂部的熱忱讀者,或許這一點還可讓他深感自慰。

(Paul Leity ed., Left Book Club Anthology, London:Victor Gollancz, 2001)

來源:讀書雜志