文|證券市場紅周刊

·精彩摘要·

樂觀的心理會誘發激進的行為。而激進的行為會導致價格進一步上升。價格上升則鼓勵人們更加樂觀并進一步冒險。

很少有人懷疑,到目前為止的漲幅可能是過度的,它透支了未來的回報,而且預示著趨勢的反轉而不是延續。

牛市的特點是繁榮、自信、輕信和愿意為資產支付高價——而所有這些都在事后被證明是過度的。

當牛市開始時,合理的擔憂經常被忽視。

超級股票的表現令投資者熱情高漲,并對持續的疫情或其他風險視而不見。

"新新事物"以及相信"這次不同"是牛市主題重復發生的鮮明案例。

必須牢記的是,避險情緒和擔心虧損才能保持市場的安全和冷靜。

在牛市的第三階段,新入市者的激進買入,使牛市得以持續一段時間。謹慎、選擇性和紀律性,在最需要的時候卻蕩然無存。

牛市往往會夸大優點并推動證券價格至過高的水平,因此非常脆弱。須知,鐘擺不會永遠上行。

5月26日,美國橡樹資本創始人霍華德·馬克斯發布了最新一篇備忘錄,在這篇備忘錄中,他提示投資者們:應對“牛市心理”感到擔心,而不是受到鼓舞。避險情緒和擔心虧損才能保持市場的安全和冷靜。

在他看來,市場大起大落主要是心理狀態驅動的。對于政策和股市的過度樂觀、FAAMG等科技股的急劇拉升和SPAC、數字貨幣等新興事物的繁榮共同推動了2020年3月以來的美股牛市,但在牛市的狂熱背后,一些合理的擔憂往往被忽視。

以下為本篇備忘錄原文(有刪節):

《牛市的相同韻腳》

雖然我喜歡在文章中引用大量的格言和警句,但我的主要清單中的數量并不算多。其中我最喜歡的名句之一被普遍認為來自馬克·吐溫:"歷史不會重演,但總是驚人地相似。"有充分的文獻顯示馬克·吐溫曾在1874年說過前半句,不過并沒有明確的證據顯示后半句也來自于他。多年來很多其他人也表達過類似的觀點,包括1965年精神分析學家西奧多·賴克(Theodor Reik)在一篇題為"遙不可及"(The Unreachables)的文章中曾說過大致相同的意思,他的句子用詞更豐富,但我認為他的表達最貼切:

周期不斷重復,起起落落,但事情發展的過程基本相同,中間略有差異。有人曾經說過歷史會重演。這可能并不完全正確;它不過是驚人地相似。

投資歷史上的事件不會重演,但相似的主題會重復發生,尤其是行為主題。這正是我研究的領域。

在過去兩年,我們已經看到賴克所寫到的"起起落落"的戲劇性例子。讓我感到意外的是,投資者行為的一些經典主題在反復上演。而它們也將是本期備忘錄的主題。

首先我想強調的是,此備忘錄并無意評估市場當前可能的運行方向。2020年3月疫情暴發后市場觸底,其后市場的牛市行為開始出現;之后,經濟內部因素(通脹)和外部因素都已經出現重大問題;并且市場已經出現一次大幅調整。包括我在內,沒有人知道這些事件總體將對未來造成怎樣的影響。

我寫這篇備忘錄只是將最近的事件置于歷史背景之下思考,并提出一些隱含的歷史教訓。這是非常重要的,因為我們需要回到22年前——2000年互聯網泡沫破裂之前,看看我認為的真正牛市和由此產生的熊市如何結束。在我看來,危機之前的市場上行都是逐步的,而非拋物線式上漲;它不是由過度的心理狀態推動,而且并未將股價推高至瘋狂的程度。同時,高股價并非2008-2009年全球金融危機以及2020年疫情所引起的暴跌的根本原因。

當我在上文提到"真正的牛市"時,并不是指它的標準定義,比如投資百科中的定義:

? 金融市場中的資產或證券價格持續上漲的一段時期

? 在股價下跌20%后,上漲20%的情形

第一種定義過于直白,沒有體現牛市的情感本質,而第二種定義試圖使用偽精確度。牛市不應該按價格變動的百分比定義。我認為,最好用感受、其背后的心理狀態以及該心理狀態引發的行為來描述。

牛市心理

在牛市中,有利的發展會導致價格上漲,并提振投資者心理情緒。樂觀的心理會誘發激進的行為。而激進的行為會導致價格進一步上升。價格上升則鼓勵人們更加樂觀并進一步冒險。這種螺旋式的上升是牛市的本質。當這種情況在進行時,會感覺勢不可擋。

資產價格在疫情早期出現了典型的崩盤:例如,標普500指數在2020年2月19日達到了當時的歷史最高點3386點,然后在短短34天內下跌了三分之一,在3月23日達到了2237點的低點。之后,在一些力量的共同作用下,價格大幅上漲:

? 美聯儲將聯邦基金利率降至零附近,并且與財政部一起宣布了大規模的刺激措施。

? 這些行動使投資者相信,這些機構將不惜一切代價穩定經濟。

? 降息大大降低了使投資具有相對吸引力的回報預期。

? 在這些因素的共同作用之下,投資者不得不承擔他們在不久前還在規避的風險。

? 資產價格上漲:到8月底時,標普500指數收復了失地,并超過了2月份的高點。

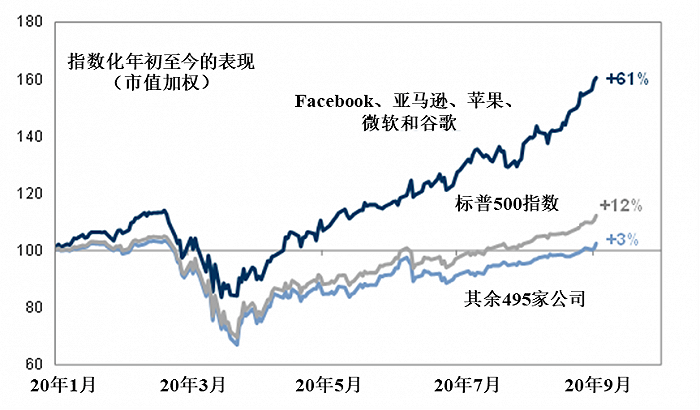

? FAAMG(Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟和谷歌)、軟件股和其他科技股急劇拉升,推動市場走高。

? 最終,投資者認為——正如他們在一切順利時經常做的那樣,他們可以預期市場將繼續上升。

關于牛市心理最重要的一點是(正如上文最后一個要點所引述的),大多數人把不斷上漲的股價視為未來發展的正向標志。許多人轉為樂觀。相對來說,很少有人懷疑,到目前為止的漲幅可能是過度的,它透支了未來的回報,而且預示著趨勢的反轉而不是延續。

這讓我想起了我最喜歡的另一句格言——大約50年前我最早學到的格言之一——"牛市的三個階段":

? 第一階段,少數高瞻遠矚的人士開始相信市況會更好;

? 第二階段,大多數投資者意識到實際情況正在改善;

? 第三階段,人人都認為情況永遠會向好。

有趣的是,盡管市場從2020年3月份的沮喪轉變成5月份的繁榮——這主要歸功于美聯儲,但在此期間我最常看到的態度是疑慮重重。而我被問的最多的問題是:"如果環境如此糟糕——疫情肆虐和經濟停滯不前——市場上漲難道不是錯的嗎?",似乎很難找到樂觀主義者。許多買家就是我已故岳父所說的"手銬志愿者":他們不是因為想買,而是因為不得不買,因為所持有現金的回報率太低。而一旦市場開始上漲,人們害怕錯失機會,所以他們追逐更高的價格。因此,市場上漲似乎是美聯儲操縱資本市場的結果,而不是積極的企業發展或樂觀的心理刺激。直到2020年底左右,標普500指數全年上漲了16.3%,從3月份的底部上漲了67.9%,投資者的心理才跟上了飛速上漲的股價。

在我的經驗中,2020年的牛市是史無前例的,因為基本上沒有第一階段,第二階段也非常短暫。許多投資者在3月底時還十分絕望,但到了當年晚些時候,卻陡然變成了高度樂觀。這提醒我們,雖然有些主題確實會重復出現,但期望歷史會完全重演是一個巨大的謬誤。

樂觀的理由、超級股票和新新事物

瘋狂的牛市反映了大眾對股市的狂熱。在極端的情況下,思想和行為會脫離現實。然而,必然有一些因素會激發投資者的想象力,令他們放棄謹慎行事,才會導致這種情況出現。因此,應特別注意幾乎總會推動牛市的因素:一個新的進展、某種發明或股價上漲的某種理由。

根據定義,牛市的特點是繁榮、自信、輕信和愿意為資產支付高價——而所有這些都在事后被證明是過度的。歷史普遍表明,將這些東西保持在適度的水平至關重要。因此,推動牛市的理性或情感依據往往是基于一些不能用歷史來衡量的新事物。

最后這一句非常重要。歷史充分表明,當(一)市場表現出看漲行為,(二)估值過高,以及(三)毫不猶豫地接受最新情況時,后果通常非常嚴重。每個人都知道或者應該知道,拋物線式的股市上漲后一般會下跌20-50%。然而,這些上漲情景反復出現,讓我想起了高中英語課上學到的所謂"自我麻醉"的理論。這是我非常喜歡的另一段話:

促成市場狂熱還有兩個因素,在現在這個時代或過去很少有人曾注意到。第一個是金融市場的記憶極其短暫。因此,金融災難很快就被遺忘。而且,當相同或非常相似的情況再次發生時,有時僅僅隔了幾年,它們就會被新的,往往是年輕的和極其自信的一代人譽為金融市場和更大經濟世界中的重要創新發現。在人類活動的領域中,很少有其他領域像金融界那樣,歷史事件的意義如此不值一提。過去的經驗——如果還有人記得的話,會被貶低成因為無法理解和欣賞當下的美好事物,而對現實的本能逃避。(約翰·肯尼斯·加爾布雷思(John Kenneth Galbraith),金融狂熱簡史,1990年)

在過去30年里,我曾多次與讀者分享這段話,因為我認為它很好地總結了一些重要的觀點,但是我以前沒有解讀過它所描述的行為。我認為投資者其實并不健忘。他們只不過是在知曉歷史并謹慎行事,與變得富有之夢想的天秤間做出了選擇。而后者總是贏家。記憶、謹慎、現實主義和避險只會阻礙這個夢想。出于這個原因,當牛市開始時,合理的擔憂經常被忽視。

取而代之的通常是為超出歷史正常水平的估值尋找理論依據。1987年10月11日,安妮絲·華萊士(Anise Wallace)在《紐約時報》中一篇題為"為什么這次市場周期沒有什么不同"的文章中描述了這種現象。此時人們樂于接受樂觀思維,為異常高的股價尋找合理性,但華萊士表示這是無法維持的:

74歲的共同基金管理人約翰·鄧普頓(John Templeton)認為,投資中最危險的四個字是"這次不同"。在股票市場大起大落時,投資者總是利用這個理由,作為他們受情緒驅動所作出決策的依據。

未來一年,很多投資者可能將再次使用這四個字,為股價的上漲做出辯護。他們應該參考"支票在路上了"(債務人的一種拖延說辭)這類空話來對待股價的上漲。無論經紀商或理財經理說什么,牛市不會永遠持續。

連一年都不到。僅僅八天后,全世界經歷了"黑色星期一",道瓊斯工業平均指數單日跌幅高達22.6%。

對牛市的另一種解釋通常是,相信某些企業可以保證擁有卓絕的未來。這適用于1960年代晚期的"漂亮50"成長型公司,80年代的磁盤驅動器制造商,以及90年代末期的電信、互聯網和電子商務公司。這些行業的發展每一次都被認為能夠改變整個世界,因此從前的商業現實無需約束投資者的想象力和對于高價的追逐意愿。而它們確實改變了整個世界。只不過,它們曾經被認為合理的過高估值沒能維持。

在很多牛市,一個或多個組別被選定為我所稱之的"超級股票"。它們的快速上漲令投資者越來越樂觀。這種不斷高漲的樂觀情緒進而推動股價不斷上升,通常成為市場循環過程中的一個特征。而且一部分這種積極情緒和證券升值,在投資人的相對價值比較及情緒的普遍向好,將進一步反映在其他證券(或所有證券)的價格中。

在2020-2021年讓投資者興奮不已的公司名單中位居榜首的是FAAMG(Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌),它們的市場主導地位和規模化能力前所未有。FAAMG在2020年的驚艷表現吸引了投資者的關注,并為市場走向牛市提供了支持。到2020年9月(即六個月內),這些股票相比3月份的低點,已經接近翻倍,而相比年初價格,漲幅也達到61%。尤其是,這五只股票在標普500指數中所占權重極大,因此它們的表現使得該指數整體漲勢良好,但這分散了對其他表現明顯遜色的495只股票的關注。超級股票的表現令投資者熱情高漲,并對持續的疫情或其他風險視而不見。

資料來源:高盛

FAAMG的巨大成功為科技股整體帶來了正面效應。對科技股的需求飆升,而且與投資領域常見的情況一樣,強勁的需求鼓勵并創造了供應。其中最值得注意的一個晴雨表,就是對未盈利公司首次公開募股(IPO)的態度。在1990年代科網泡沫之前,沒有盈利的公司進行IPO的情況相對稀少。而這一情形在泡沫期間成為常態,但之后數量再次暴跌。在2020-2021年牛市期間,沒有盈利的公司進行IPO的數量出現大幅反彈,因為投資者非常愿意為科技公司擴大規模的意愿以及生物科技公司的藥物試驗開支提供資金。

如果說擁有光明前景的公司可以為牛市提供燃料,那么市場的新興事物就推波助瀾,拉動這些市場過度上漲。特殊目的收購公司(SPAC)是最近一個典型的例子。投資者為這些新成立的實體進行收購活動開出空白支票,在滿足附帶條件后可以連本帶利收回投資的資金:(一)如果沒有在兩年內完成任何收購,或(二)如果投資者不喜歡所提議的收購。這看起來像是"穩賺不賠的買賣"(世界上最危險的幾個字),并且SPAC的數量已經從2013年的僅僅10家飆升至2019年的59家,2020年的248家,以及2021年的613家。其中一些投資獲利頗豐,而在其他一些情況下投資者也連本帶利收回了資金。但對這種相對未經檢驗的創新缺少懷疑的態度,使得太多SPAC得以創建,無論其發起人是否具有相應的能力,都將通過完成收購而獲得豐厚的回報……任何收購。

現在,自2020年以來完成收購并進行退出的SPAC(均由其投資者批準)的平均售價為5.25美元,而發行價為10.00美元。這是一個具代表性的例子,最終證明新事物并非像投資者想象的那樣可靠的——他們再次掉入了一個"不可能失敗"殺手锏的陷阱。SPAC的支持者認為,這些實體只是實現公司上市的替代途徑,我并不關心它們是否有用。我重點關注的是投資者在火熱時期可接受某種未經檢驗的創新的程度。

涉及創新因素的另外一個發展動態也值得提及,因為它展示了"新事物"能夠促成牛市的方式。

? Robinhood Markets在疫情暴發幾年前開始提供股票、ETF和加密貨幣的免傭金交易。新冠疫情暴發后,它鼓勵人們"炒股",因為賭場和體育賽事都停止了博彩業務。

? 數以百萬計的人口并未失去工作,但同樣收到慷慨的財政刺激計劃補貼,意味著很多人的可支配收入在疫情期間得到增加。

? 像Reddit等社交新聞網站將投資轉變為一種居家隔離時的社交活動。

? 因此,網站召集了大量的新手散戶投資者,當中很多人缺乏投資分析的基本經驗。

? 新手因為崇拜某位公眾人物而激動不已,因其聲稱"股市只會上漲。"

? 因此,很多科技股和"迷因股(Meme stocks)"價格飆升。

值得討論的最后一個因素是加密貨幣。例如,比特幣的支持者聲稱其用途廣泛,并且相對于潛在需求其供應有限。另一方面,懷疑論者指出比特幣缺少現金流和內在價值,因此不可能確定公允價格。無論最終證明哪一方正確,比特幣都滿足從牛市中受益者的一些特征。

? 它相對較新(雖然已經存在大約14年,但大多數人在最近五年才對其有所了解)。

? 其價格大幅飆升,從2020年的5000美元上漲至2021年最高時的68000美元。

? 并且根據加爾布雷斯(Galbraith)的說法,它無疑是前幾代人"無法理解認同的"事物。

? 在所有這些方面,它完全滿足加爾布雷斯的描述,即"由新的、通常年輕且超級自信的一代人熱烈擁護,認為是金融……領域偉大的創新發現"的事物。

相比2021年的最高點,比特幣跌幅略微超過一半,但已存在的數千種其他加密貨幣跌幅還要高得多。

FAAMG、科技股、SPAC、迷因股和加密貨幣在2020年的驚艷表現使得這種迷戀更加狂熱,并且增加了投資者的普遍樂觀情緒。很難想象,在沒有任何聞所未聞、見所未見的事物出現的情況下,就會出現全面的牛市。"新新事物"以及相信"這次不同"是牛市主題重復發生的鮮明案例。

逐底競爭

不同周期中反復出現的另一個牛市主題,是牛市趨勢對于投資者的決策質量造成有害影響。簡言之,當冷靜的頭腦被炙熱的樂觀情緒所取代時:

? 資產價格上漲;

? 貪婪戰勝擔憂;

? 不再擔心虧損反而擔心踏空;

? 避險情緒和小心謹慎消失不見。

必須牢記的是,避險情緒和擔心虧損才能保持市場的安全和冷靜。而上述情況通常會共同抬高市場,導致謹慎的調查和思考在市場中消失,使之成為危險之地。

我曾在2007年的備忘錄《逐底競爭》(The Race to the Bottom)中解釋說,當投資者和資本供應者手中的資金過多時,他們非常急于將資金投入運轉,所以對證券和放貸機會的出價過于激進。他們意氣風發的出價壓低了潛在回報,推高了風險,削弱了安全結構,并降低了容錯率。

? 堅持原則的謹慎投資者表示,"我堅持8%的利息和強效的契約。"

? 而競爭者回答說,"我可以接受7%的利息并要求更少的契約。"

? 最不守規矩、不希望錯失機會的投資者表示,"我可以接受6%的利息并且無需契約。"

這就是"逐底競爭"。這正是為什么常言道,"最差的貸款是在最好的時候產生。" 當人們為最近的虧損感到痛心并且擔心再次虧損時,這是不可能發生的事情。美聯儲對全球金融危機采取龐大的應對措施之后迎來創紀錄的10年以上的經濟復蘇和股市上漲,以及隨之出現的下列現象并非巧合:

? 虧損公司迎來上市浪潮;

? 投資級以下的證券(包括高風險的CCC級債券)創紀錄的發行;

? 謹慎時期出借人可能避之不及的高波動性行業(如科技和軟件)的公司大量發債;

? 并購和收購的估值倍數不斷上漲;

? 風險溢價持續走低。

有利的發展態勢還鼓勵運用杠桿。杠桿會放大收益和虧損,但在牛市中,投資者認為收益是必然,并且忽略虧損的可能性。在這種情況下,很少有人認為有不借債的理由——通過極低的利息成本——增加成功所帶來的回報。然而,在上漲周期的高價位增加負債進行投資并非成功的良方。當形勢變得糟糕時,杠桿變為不利因素。而且當投資銀行在周期末期發行債務時,他們無法向購買者配售,發債工作陷入停滯。"懸"在銀行資產負債表上的債務通常就是"煤礦里的金絲雀",預示著將要發生什么。

由于我信奉經久不衰的投資格言,此時援引我認為與不同周期投資者行為最為相關的一句格言是非常合適的:"智者事于始,愚者事于終。" 在牛市的第一階段,當價格因普遍的悲觀情緒而處于低位時(例如2008-2009年全球金融危機期間以及2020年新冠疫情早期)買入的人,很可能在承擔極小風險的情況下賺取豐厚潛在回報:先決條件是具有投資所需的資金和膽識。但是當牛市升溫并且可觀的回報鼓舞投資者的樂觀情緒時,獲得回報的特質是迫切、輕信和冒險。在牛市的第三階段,新入市者的激進買入,使牛市得以持續一段時間。謹慎、選擇性和紀律性,在最需要的時候卻蕩然無存。

特別值得注意的是,情緒良好并且因承受風險而獲得回報的投資者通常不再對投資機會進行辨別。投資者不僅將"新事物"的一些案例視為將會成功的必然,而且最終他們認為該領域的所有一切都將表現良好,因此無需進行區分。

鑒于上述原因,"牛市心理"并非褒義詞。它意味著毫無戒備的行為和高風險容限,投資者應對其感到擔心,而不是受到鼓舞。正如沃倫·巴菲特所說,"其他投資者越不審慎的時候,也正是我們應該越發審慎的時候。"投資者必須知道什么時候牛市心理占據主導并采取必要的謹慎立場。

鐘擺擺動

牛市并非無中生有。每次牛市的贏家之所以能夠成為贏家,都源于一個簡單的道理:他們的收益都有些許真理的支撐。然而,我在上文描述的牛市往往會夸大優點并推動證券價格至過高的水平,因此非常脆弱。須知,鐘擺不會永遠上行。

在《投資心理學》(On the Couch)(2016年1月)的備忘錄中,我曾寫道,"在現實世界中,事物一般在‘相當好’與‘沒有那么好’之間搖擺。但在投資界,人們的感知往往在‘完美無瑕’與‘絕望’之間搖擺。"嚴重過度是投資者行為的關鍵特征之一。在牛市期間,投資者認為,很難發生、不太可能發生及前所未有的事情一定會發生。但在不太樂觀的時期,利好的經濟新聞以及"盈利超預期"不會鼓舞資產購買,而踏空也不再使投資人感到焦慮。因此,我們看不到停止懷疑論的意愿,心理狀態亦迅速轉向消極主義。

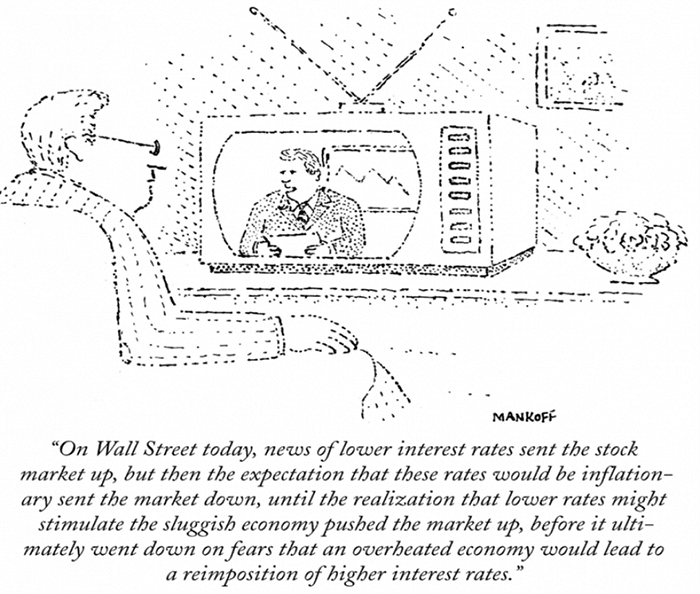

關鍵在于投資者能夠根據新聞報道的方式和他們的情緒,將幾乎任何一篇新聞解讀為正面或是負面消息。(下面是我一直最喜歡的漫畫之一,雖然這是很多年前登載的。)

"今日華爾街,降息的消息會推動股市上漲,但是隨后由于投資者預期低息環境將導致通貨膨脹,市場會下跌;之后,由于投資者意識到低利率可能刺激低迷的經濟,市場又開始上揚;最終,由于投資者擔心經濟過熱將導致利率再度上調,市場又會下跌。

正如我前面提到的"從完美無瑕到絕望"的過程,喧囂一時的言論總會被逆轉。雖然支持牛市的論據并不那么絕對,但當一切進展順利時,投資者會將其視作堅不可摧。而一旦論據的一些不足開始顯現時,它又會被全盤否決。

? 在樂觀時期(一年以前),看好科技股的人表示,"你一定要買入成長股,因為它們擁有數十年的盈利增長潛力。"但現在,在市場大跌之后,我們聽到的卻是,"基于未來的增長潛力進行投資太過冒險。你應該堅持投資價值股,因為它們具有確定的現值并且價格合理。"

? 同樣,在狂熱時期,參與虧損公司首次公開募股的投資者會說,"財報虧損的公司沒有錯。他們有投入資金以擴大規模的正當理由。"但在當前調整時期,很多人卻望而卻步,"誰會投資沒有盈利的公司?它們簡直就是碎鈔機。"

很少關注市場的人可能認為資產價格完全是由基本面決定,但事實肯定并非如此。資產的價格取決于基本面以及人們對這些基本面的認知。因此資產價格的變動取決于基本面及/或人們對基本面觀點的變化。公司基本面理論上會受到所謂的"分析",甚至可能是預測的影響。另一方面,對基本面的態度與心理/情感相關,它并非由分析或預測決定,而且變化可能更加快速和劇烈。

我們經常看到正面或負面的基本面發展持續了相當長一段時間,但股票價格卻沒有反應。但隨后達到一個引爆點——可能是基本面或心理原因,整個累積的效果突然在價格中得到體現,有時甚至過度反應。

然后會發生什么?

牛市并非對所有行業一視同仁。在牛市中,如我先前所述,樂觀情緒極大地集中在某些特定板塊,如"新興行業"或"龍頭股"。這些股票漲幅最大,成為該時期牛市的象征,并且吸引更多買盤。媒體對這些行業給予最大的關注,從而延伸了牛市的進程。在2020-2021年,FAAMG和其他科技股正是這一現象的最佳例子。

不言而喻,但我仍想說明,在每次牛市中大量持有領漲證券的投資者表現非常出色。足夠聰明或者足夠幸運、致力于投資這些證券的基金經理在樂觀情緒占據主導時獲得最高的回報率,并且登上報紙頭版和出現在電視節目中。在過去,投資界不乏有因偶然一次正確預測而一舉成名的人。對于那些足夠聰明或者足夠幸運、重倉持有引領牛市行業的基金經理來說,這種效果是加倍的。

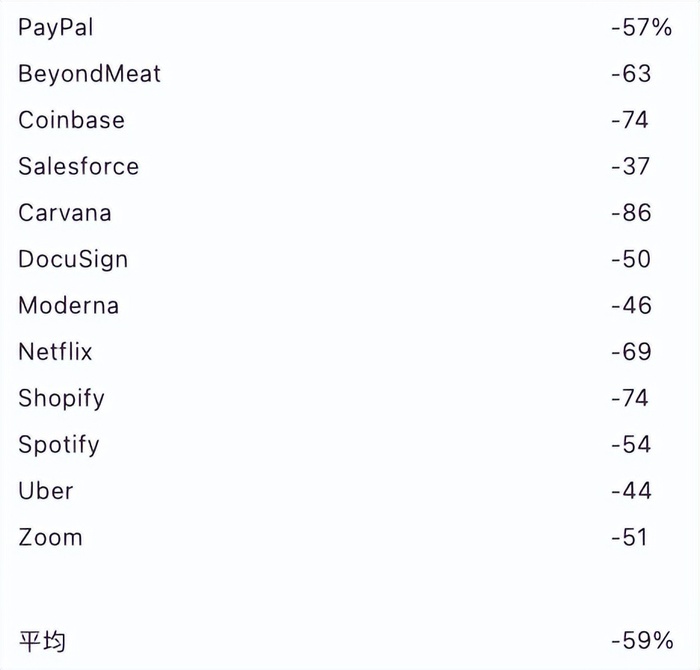

然而,牛市時期上漲幅度最大的股票在熊市時期通常會遭受最大的跌幅。這里適用的格言來自于現實世界,但并不影響其相關性:"成也蕭何,敗也蕭何;""有起必有落;"以及"爬得越高,摔得越重"。

先前我曾提到Robinhood,免傭金交易的開創者。它是2020-2021年牛市的縮影。Robinhood在2021年7月上市,發行價為38美元,在之后一周,其股價高漲到85美元。而現在它的股價只有10美元,不到一年時間相比最高點下跌88%。

以下是我隨機挑選的一些知名科技/數字化/創新股票從最高點的跌幅情況。或許其中有一些股票,當它們處于高峰時,你曾經因為沒有買入而捶胸頓足:

假設你依然相信市場價格是由有智慧的投資者對基本面的共識決定,如果事實如此,那么為什么這些股票下跌幅度如此之大?你真的認為這些企業的價值在過去幾個月減少了一半以上?

這一連串的問題讓我時常思考其他事情。在股市出現最大幅度波動的時期,比特幣通常出現同方向的走勢。兩者的相關性有任何基本面的原因嗎?

同樣的問題適用于國際市場的關聯性:當日本股市開盤大幅走低時,歐洲和美國股市往往跟隨下跌。而且有時似乎美國股市會帶動日本股市下跌。這些國家的基本面有足夠的相關性使之成為這種跟隨走勢的理由嗎?

我對所有這些問題的答案都是"沒有"。共同的主線不是基本面:而是心理狀態,并且當后者出現重大變化時,所有一切都受到相似的影響。

經驗教訓

對投資而言,最重要的并非特定時期發生了什么事件,而是我們可以從這些事件學到什么。

從2020-2021以及之前踏著相同韻腳的周期中,我們可以學到很多東西。在牛市中:

? 樂觀情緒圍繞著優異的表現建立。

? 上漲從心理和價格處于特別低迷的位置開始時,其影響最為強烈。

? 牛市心理伴隨著憂患意識的缺失和較高的風險容忍度,從而做出非常激進的行為。承擔風險并獲得回報,但忽略了全面盡職調查的必要性。

? 高回報強化了對新事物、不太可能發生的事物及樂觀事物的信心。當人們對這些東西的優點深信不疑時,他們往往會得出結論:"什么價格都不算太高"。

? 在這些影響(和價格)達到不可持續的程度之后,終將降溫。

? 高懸的市場在面臨外因事件時非常脆弱,如俄烏沖突。

? 漲幅最大的資產以及那些重倉它們的投資人通常要遭遇痛苦的逆轉。

在我職業生涯中,這些主題已無數次上演。沒有任何一次是單純地基于基本面。相反,它們主要是由于心理因素造成,并且心理狀態運行的方式不太可能改變。這正是為什么我確信,只要人類參與投資過程,這些現象就會反復發生的原因。

而且,我們需要注意,由于市場大起大落主要是心理狀態驅動的,所以很明顯,只有當價格處于難以置信的高峰或低谷時,才能預測市場走勢。

(文中觀點僅代表作者個人,不代表《紅周刊》立場,提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)