文|車聚網

前幾日,豐田公布了2021財年(2021年4月至2022年3月)的財報。成績單相當亮眼,銷售額達到了313,795億日元(約合人民幣16,443億元),純利潤則為28,501億日元(約合人民幣1,493億元),相比2020財年實現了不小幅度的增長。

有人夸豐田是真正實現了“穿越周期”的車企,雖然國人聽著有點不舒服,但它也確實是傳統車企中的佼佼者。

但車聚君看了這份財報,始終覺得有哪里不對。最終在昨晚徹底想明白了,那就是特斯拉的財報。2022年第一季度,特斯拉的GAAP凈利潤已經達到了33.18億美元(約合人民幣225億元),而可以“更好”地展示公司經營狀況的非GAAP凈利潤,更是達到了37.36億美元(約合人民幣253億元)。

▲信息來源:特斯拉官網

也就是說,按照現有數據推算,特斯拉的全年盈利已經達到了千億人民幣級別。而如果考慮到它的成長性的話,它今年的凈利潤極有可能會超過豐田。

老實說,車聚君幾年前就想過會有這么一天,但絕對沒想到這一天會來得這么快。特斯拉到底是怎樣做到的呢?容車聚君為大家解讀一下。

挑戰千萬級車企,特斯拉的三級跳

2021年,特斯拉全年銷量為93.6萬輛,豐田則為951萬輛,后者是前者的十多倍。僅從銷量數據來看,兩者并不屬于同一量級。但從最新的財報信息來看,它們的盈利能力卻已經非常接近。原因倒也簡單,特斯拉賣得更貴,而且利潤更高。

根據特斯拉的銷售數據,它今年第一季度的總銷售額為187.56億美元,總交付量為31萬輛,這樣一算,它的單車平均成交價格為6.05萬美元,單車凈利潤為1.07萬美元(約合人民幣7.26萬元)。

這是個什么概念呢,作為對比,在過去的一年中,保時捷的單車平均利潤大概為12.5萬元,奔馳和寶馬分別為4.8萬元和4.5萬元,奧迪為2.4萬元,豐田為1.5萬元。國產車就更慘了,長城的單車利潤在5000元左右,現在大火的比亞迪,單車利潤只有1400元。

▲圖片來源:保時捷官網

也就是說,特斯拉的單車利潤已經介乎于BBA和保時捷之間,遠高于豐田這樣的平民品牌,更不用說國產車了。考慮到特斯拉的銷量遠大于保時捷這樣的超豪品牌,而且在不斷增長,它成為最賺錢的品牌,即使不在今年,最終也只是時間問題。

這似乎實現了特斯拉造車的初衷,徹底顛覆傳統的汽車體系。一個誕生不過20年的車企,正在徹底改變這個行業。

拿掉debuff,特斯拉吸金更強?

更關鍵的是,特斯拉的這個成績,幾乎是在新能源汽車盈利能力最低谷的時期取得的。

▲圖片來源:特斯拉官網

過去一年,由于鋰資源供應緊張和新能源汽車需求增長的影響,碳酸鋰的價格已經從2021年初的5萬元/噸左右上漲到了現在的50萬元/噸左右,足足上漲了十倍。包括寧德時代在內的多家電池巨頭深感吃不消,盈利能力大大降低,車企們更是苦不堪言。

與此同時,芯片嚴重短缺的問題也困擾著汽車行業,以往十幾二十元的車載芯片,一度被炒到數千元。一些核心零部件同樣有這個困擾,在車企哄搶的情況下價格水漲船高。而國內的各大新勢力,也不得不漲價,這可不是為了“割韭菜”,就是單純的成本吃不住。隨著芯片廠商新增產能投產,提鋰技術的提升和電池回收技術的進步,電池與芯片的價格遲早會回歸理性,屆時特斯拉的利潤會進一步提升。

當然了,比亞迪也會擺脫當前叫好不賺錢的現狀,但想達到類似特斯拉的盈利水平,還有很長的路要走。

豐田的“加法”與特斯拉的“減法”

說回豐田與特斯拉,不得不說,豐田是傳統車企中的集大成者。它實現了品牌的極致簡化,主打品牌幾乎就只有雷克薩斯和豐田兩個,掛著牛頭標的陸巡、埃爾法能炒到百萬,這是與它同一量級的大眾集團難以做到的。后者有超過10個品牌應對不同的市場,代價是盈利能力一直不及豐田。

▲圖片來源:豐田中國官網

豐田旗下擁有5家世界500強的企業,分別是豐田汽車、愛信精機、日本電裝、豐田自動織機以及豐田通商,其中愛信、電裝和自動織機都是首屈一指的汽車零部件巨頭,強大到無以復加,連老對手大眾都要找愛信買變速箱。

豐田的技術也都是走的大而全的路線,以它近幾年鋪開的TNGA架構為例,這是一套涉及研發、設計、生產、采購等全產業鏈的創新體系,以非常巧妙的方式實現了零部件和總成的共用,還通過與供應商更緊密的合作降低了成本。這一套,除了豐田,其他車企幾乎不可能模仿。

它的THS混動系統也是一樣,采用一個相當精妙的行星齒輪組做功率分流,囊括盡可能多的用車工況,最終實現了極致節油,硬件、軟件都能形成技術壁壘。其他車企也是一直在模仿,卻很難超越。

按照以往思路,只要造車理念沒有大的變化,豐田這些國際巨頭大概就要一直強大下去。但很不幸,特斯拉就是那個顛覆者。

▲圖片來源:愛特斯拉公眾號

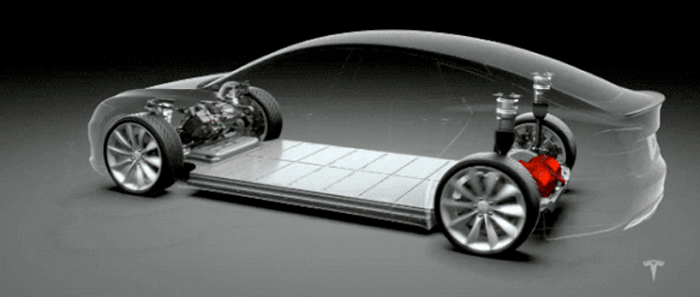

特斯拉是第一家提出要做純電架構的車企,在此之前,大家基本都選擇在現有的燃油架構上修修補補,自然是處處受掣肘。因此早期的電動車,駕駛體驗一直乏善可陳。

而特斯拉的純電架構明顯更加先進,將傳統的發動機和多擋變速箱取消后,專為電動車打造的架構,實現了空間最大化和更好的安全性能。以Model 3為例,它的車身長度僅為4694mm,軸距卻達到了驚人的2875mm,算是一款標準的B級車。

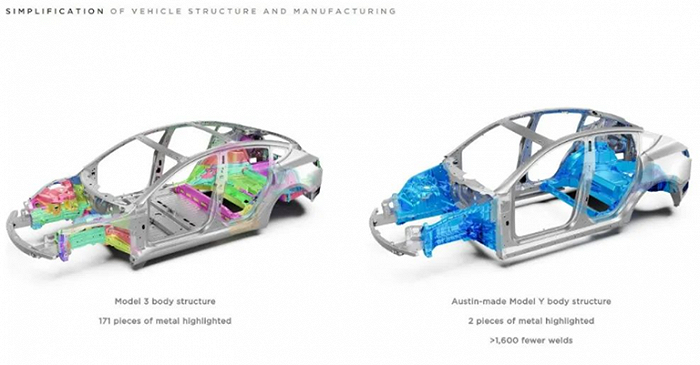

除此之外,特斯拉還一直向工程極限發起挑戰。剛剛在德州工廠量產的Model Y,將車身原有的近200個零部件減少到了2個,減少了近2000個焊接點,大幅降低了成本。而即將量產的4680電池,續航增益達到了15%,成本卻能降低14%。這些技術,都被認為是特斯拉的殺手锏。在豐田選擇不停做“加法”,然后用自己的工業設計、供應鏈、成本控制擠壓對手的時候。特斯拉走了一條完全不同的路,它通過顛覆性的“減法”,極大地拓展了造車的思路,對傳統汽車廠商形成了“降維打擊”。

一路狂奔的特斯拉與步履蹣跚的豐田

雖然兩者的“賺錢”能力即將在2022年實現交匯,但如今的特斯拉和豐田,卻走在兩條截然不同的道路上。

▲信息來源:愛特斯拉公眾號

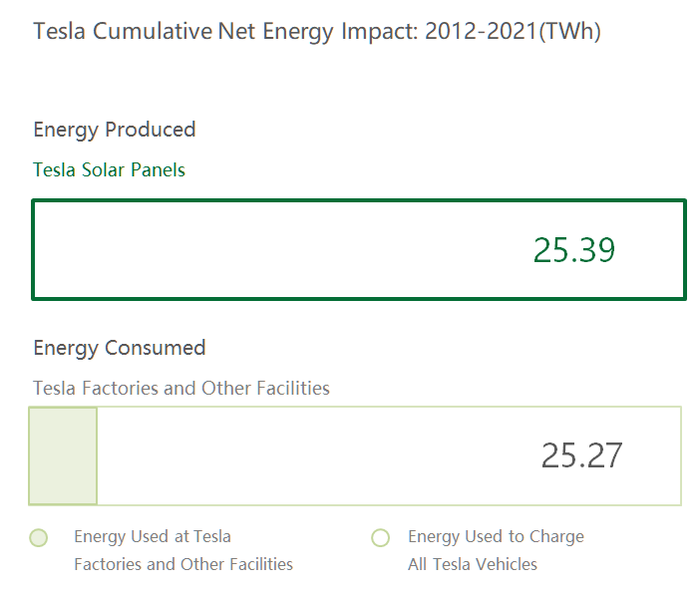

前不久,特斯拉發布了《2021影響力報告》。上面提到了一項有趣的數據,截止2021年底,特斯拉太陽能電池板所產生的電量,已經超過了過去十年間特斯拉工廠和特斯拉汽車所消耗的電量,算是為自己的環保影響力背書。

而在技術領域,特斯拉依然在不斷推出更強的電機,更出色的電池。它剛剛實現了AMD芯片在車機領域的適配,算力大大超過了新勢力們用的高通8155車機芯片,可以讓車載大屏隨時化身PS5。與此同時,它的純視覺智能駕駛方案,也正在被越來越多的車企所接納。甚至一體式壓鑄車身,CTC電池底盤一體化技術,也成為了各大車企突破的重點,依然展示出行業引領者的姿態。

▲圖片來源:豐田中國官網

而作為傳統車企領導者的豐田,在電動化時代卻顯得步履蹣跚。它剛剛發布的首款全新架構電動車型bZ4X,似乎除了在設計上拋棄了豐田燃油車的“家族化設計語言”之外,并沒有太多的亮點,性能、續航、智能化各方面都是平平無奇。至少從市場熱度來看,經歷了剛剛亮相時的喧囂之后,再也沒有多少聲量。

電動化時代,也許特斯拉和豐田正在漸行漸遠。

小結

曾經想過總有一天,特斯拉的利潤和銷量會超過豐田。但實在沒想到前者已經離我們如此之近,變化比想象更快,這大概是特斯拉持續被資本看好的最大原因。

當然了,車聚君也不是說特斯拉有多完美,至少在做工和品控上,它遠遠不如在汽車行業浸淫了80多年的豐田,關于它的事故討論,也已經成為了“羅生門”。但特斯拉的一些開創性的做法,確實重新定義了這個行業,也推動了電動化技術的爆發。

權杖即將發生交接,汽車的未來會怎樣發展呢?