撰文 | 蘇也

來源 | 布林客BLINK

我們很容易去相信,這個世界是在不斷朝向一個更加偉大而光明的未來去發展的,換句話說,明天一定會比今天更美好。

的確如此,社會從未停止過對于進步和變化的追求,反復鼓勵著我們演化為更加先進的人類。于是在今天,如何去接受一個人的自然與真實變得愈發困難。從外貌、內心到能力,甚至是人格,我們選擇性地展示自己,給人看到的部分往往和一個人的自然屬性相差甚遠。關于一個人的真相,似乎比任何時期都顯得更為神秘和難以保持。

安迪·沃霍爾《前與后:鼻子整容術 3》1962年,攝影:蘇也

進化自我,強化自身,成功改造,幾乎就是一個人最為直接的宣言:我的能力和毅力可以讓我的身體做到這樣,還有什么不可以?但是,這種對于更高、更好、更強的苦苦追尋,是否為一種虛妄,或是一種徒勞?究竟世界上是否存在著一個更好的自己?我們不得而知。

事實上,我們總愿意把社會和別人想象得很完美,但對自己又很苛刻。虛擬與現實間的矛盾不僅是我們與外部世界的爭斗,也是一個人內心的分裂與挑戰。怎么才能成為一個更好的自己?我們在內心已經把優越的自我虛擬化了,還編織得那么真實。

如果說,弗洛伊德的心理分析學曾一度告訴人,我們可以通過學習一個人的痛苦童年,從而了解他的潛意識,進而治療如今這個荒誕年代里的人格缺陷,那么,在今天的世界里,或虛擬或現實的各種技術手段、各門渠道,則都在告訴我們:這里有千萬條快速通道,可以幫助我們完成某種程度的進步與優化,也或是一種治療與掩飾。人類就這樣簡單而有效地根據自己的主觀臆斷,實現了自我身體與心靈的重建。

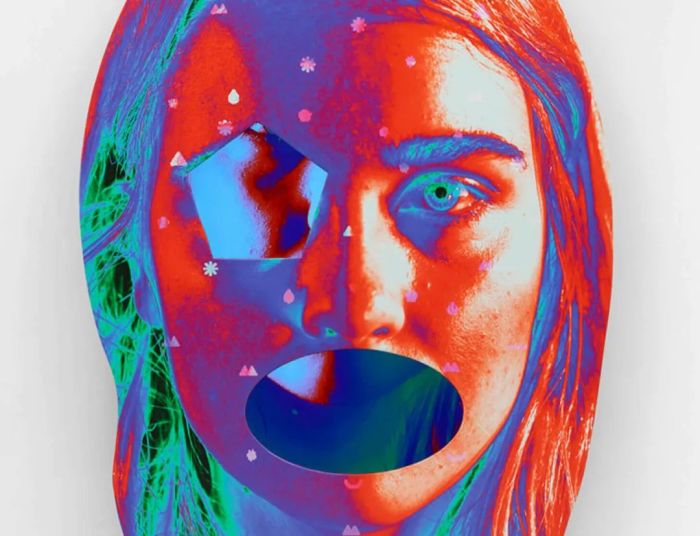

美國當代藝術家托尼·奧斯勒(Tony Oursler)的新人體設計,數字圖像

小到雙眼皮手術,大到轉變身體性別,一個人對自己身體的改造隨著時代技術與觀念的革命,正變得越發激進。技術的進步,觀念的解放,讓曾經很多只存在于幻想中的臆想變為真實。事實上,整個“后人類”(Post-human)的概念都與我們每天面對的虛擬與現實的關系分不開。這個概念源自科幻小說,但在未來學、當代藝術和哲學領域里都逐步推廣,并延伸出去很多豐富的概念與思考。

日漫《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)封面藝術

從字面意義上看,“后人類”可被解釋為:一個超越人類身體狀態的人類或類人類實體。后人類既是一個科技層面的產物,也是一種哲學上的新觀念,具體可指人類以現代高新科技為基礎,憑借豐富想象,最新理念和審美意識,將自然人進行“設計、改造、升級”后產生的在一方面或幾方面超越普通人類的新型人類。

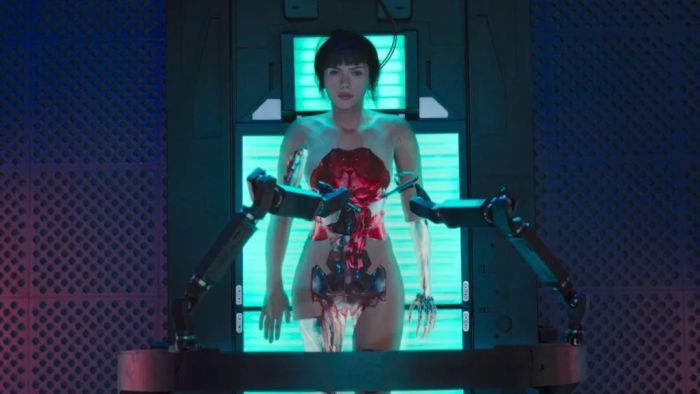

《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)電影劇照

在幾乎所有著名的科幻文學與影視作品中,我們都見過后人類。有的像《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)中的進化人,這些人不再是純粹的自然人或生物人,而是經過技術加工或電子化、信息化作用,形成某種能力與肢體的機械化、自動化、數字化后的新人類,他們還保留著人類的部分特性,是電子軟件、生物技術、機械設備等與人的自然肉體結合而成的“人物-人機”綜合體。

《銀翼殺手》電影里的生化人,電影劇照

還有一種后人類,是如《異形》系列、《銀翼殺手》電影里最終成為故事主角的生化人,這類完全的人造物看似人類,其實非人,是將人工智能、人造器官、人造芯片等技術綜合運用而產生的人造人;但是,這類后人類由于擁有了獨立而完整的自我意識,因此可被視為一種生命體,某種程度上也被部分人視為是人類物種的進化產物。

《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)電影劇照

大概,達爾文都不曾設想到,人類的進化已經走到了這樣一個新階段。很多曾經只在科幻作品中讀到的情節,正在一步步走向真實。基因研究給人類的自我認識、自我修正帶來了無限可能,科學家不僅可以克隆,排序,甚至可以進行一個人基因的編碼、重組,這當然帶來了很多醫學的進步,或許會迅速推動我們超越自然法則的殘酷淘汰制度,進化出一個更加強大的自我保護機制,走向一個全面的、大膽的、主動的進化時代。可是,人類對自身密碼的任何一次細微改動,都將是推動多米諾骨牌的初始力量,后果很難預測。后人類概念所涉及的倫理、正義、道德、跨物種交流、社會制度以及跨學科訴求等問題,都遲疑地走在濕滑的邊緣,隨時可能傾倒。

唐·德里羅《零K》譯林出版社

隨著人類的生物技術的提高,信息技術的延展和后人類的物質性不斷拓寬,后人類所涉及的早就不再是虛擬世界中的技能提升,而成了我們現實生活中已觸手可得的東西,是當代文化中不可不聊的熱門問題。

人類總企圖逃避死亡,改變命運,不斷優化自我的身體與意識。像是唐·德里羅的《零K》中所描述的世界,即便是技術上人類還無法獲得永生,但在一定的科技和資金的允許下,總有一部分有錢有勢的精英階層會想出各種方法延緩自己的消亡,就算是提前進入無意識的狀態——冰凍休眠,等待重生——也在所不惜。各個時代的技術水平與文化環境孕育出不同的后人類,各個具備自己的文化與技術特色,這些符號既出現在后人類哲學思辨中,也出現在超人化的實施和觀念中。2017年,美國賓夕法尼亞州立大學出版社創立了《后人類研究期刊》,就從學術的角度一一分析了后人類概念的歷史、發展及未來影響各個方面。

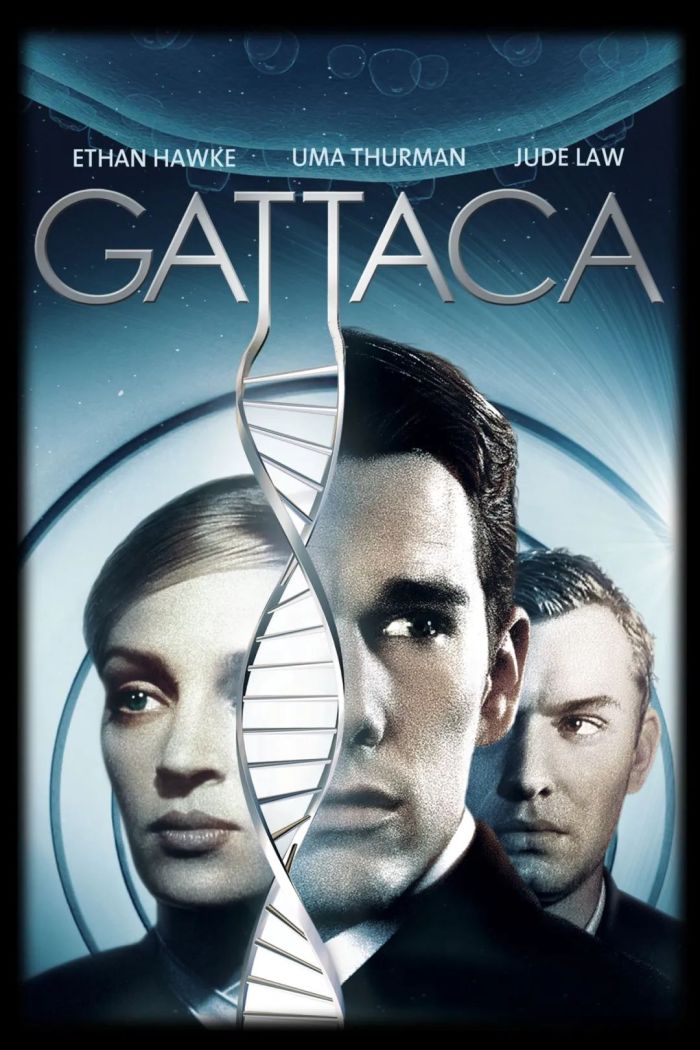

《千鈞一發》(Gattaca)電影劇照

在1997年的科幻電影《千鈞一發》(Gattaca)中,展現出一種十分真實的未來世界:人類將很快擁有自我選擇,自我升級,自我改造的生物基因技術,一小撮富人和特權階層能夠在自我繁衍時就做出優化選擇,甚至是親手設計出他們的下一代。到時候,我們的地球上將有可能成為一個“完美”的景象:全是俊男美女,身材矯健,面容姣好,智力優越。這種人類種族進化的想法其實非常危險,曾在二戰期間的法西斯主義中誕出了最慘絕人寰的人類惡行。

《千鈞一發》(Gattaca)電影海報

在《千鈞一發》的世界觀中,默默執行的生存法則其實與法西斯主義無異,只不過是更加陰暗——不完美的人類甚至都得不到被降生在地球上的生命權。到最后,天然選擇、自然誕出的純人類將會被人類自己滅絕,人類文明徹底進入一個后人類時期。

這樣的故事聽起來或許遙遠,但仔細想想,這種人為進化的自我選擇權,也就如墮胎和安樂死一樣,只不過是人掌控自己身體的一種手段。

《千鈞一發》(Gattaca)電影劇照

人類行為所面對的,終究是虛擬與現實的沖突——虛幻烏托邦與不公現實之間的諷刺。這個自我選擇、進化權力所牽扯到的道德問題暫且不談,我們未來面對的結果或許更讓人為之心動。新的生物科技在廣義上說,也就是在增強一個人在自己生命過程里的主導權和控制權。與這種控制身體的技術相伴的,就是我們的自我意識,它將要發生深刻而徹底的變化。

隨著3D打印器官在醫學里的運用,電腦芯片在人類體內的植入,記憶與情感的電子儲存,我們將會從內而外地理解自己的身體,我們將不會滿足于自己的原生狀態,就如愛美的女性將會不擇一切手段用化妝、整形、修圖等操作,去打造出一個全新而完美的自己。人類的真實存在將會一步一步離自然的原初狀態遠去,走向機械與虛擬,而不是肉身與物質。總有一天,我們人類將會徹底地從里到外,從生理到心理,都跨入一個徹底的后人類時代。

2020年制作的仿生機器人

回看浩瀚的人類藝術史,不同時期,無論藝術的功能是什么,藝術家都在大量的作品中描繪出人類的身體,人本存在,傳遞出基于自我而產生的認知和情感。人類從最初的崇拜身體,到中世紀的探索身體,直到如今大刀闊斧的改造身體,歷史告訴我們:身體既是資源,也是戰場。

身體,同樣是藝術家感知外部世界的主要媒介,也成為了他們的靈感來源。而用新的媒介和新的語言去描述一種新的自我意識和自我體驗,這更是藝術家常常在做的事。

達·芬奇《維特魯威人》約1487年前后

事實上,藝術家就是造夢者。藝術家在科技手段還未成形的時候就會用藝術的手段,去打造一個最優的人類符號,用藝術的精神性去感召出一種完美人類的視覺幻象。以文藝復興時期為例,無所不能的達·芬奇于1487年前后創作的《維特魯威人》,就把一個擁有絕對完美比例的人體嵌在了一個矩形和一個圓形當中:維特魯威人身體的“十”字型和“火”字型姿態,呈現出這種不可質疑的完美比例與絕對秩序。

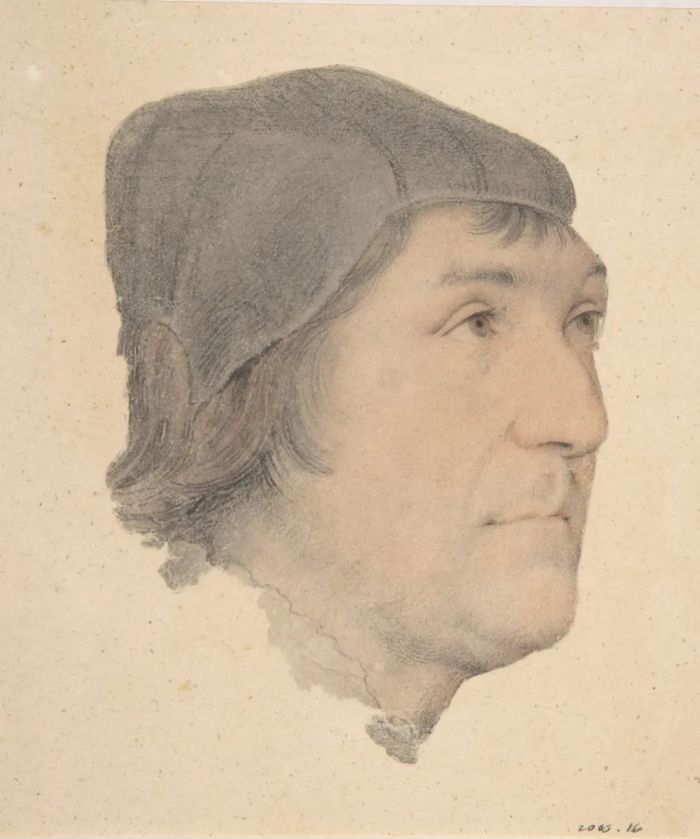

而在米開朗基羅和拉斐爾的時代,還有一些藝術家把眼光從《圣經》中抽離出來,把對完美人體的關注焦點從希臘神話的絕對權威中挪開,開始詮釋起普通、真實、平凡人類的生活和相貌。德國畫家小·漢斯·霍爾拜因(Hans Holbein the Younger)在其一生中,就畫過很多平凡人的肖像畫。他們不全是王宮貴族,還有畫家的家人,甚至是家庭里的傭人。他留給后世的大量速寫手稿顯示出這位德國人血液里的精準和堅持。

小·漢斯·霍爾拜因的人物肖像畫

他在紙上畫出人物自然、堅定、大方的精神狀態,讓人甚至可以聽到人物那均勻平緩的呼吸。大量的手稿記錄了他對于人物輪廓的精確勾勒,對細節的把控,對人之為人的個性與理想追求的自我詮釋。

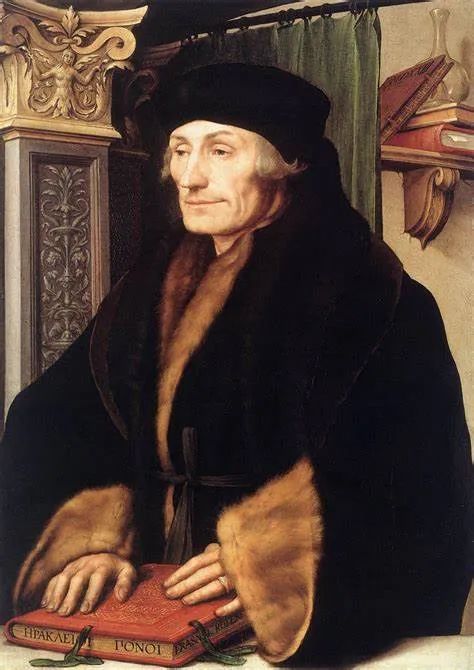

《伊拉斯莫的畫像》(Portrait of Erasmus of Rotterdam, 1523)

霍爾拜因在他著名的《伊拉斯莫的畫像》(Portrait of Erasmus of Rotterdam, 1523)里,通仔細描繪一個真實可信的人類,一種既優雅又高尚的身體與相貌,而非渲染神跡卻捕捉、觸及到了人文主義的影子。畫面中那微微上揚的嘴角,伊拉斯莫有點蒼老但十分平靜的眼神,預示著一種全新的肖像畫藝術的出現。

小·漢斯·霍爾拜因的人物肖像畫

此類“人”的概念描繪了新時期的人類身體與姿態,傳遞出一種神權統治下,人本自我意識的增強。霍爾拜因在16世紀創作的肖像畫,不僅是今天人們研究藝術歷史的財富,也在當時幫助了歐洲人去弘揚和傳播了一種高尚者的人文主義精神。他的肖像畫,雖然絕不是宗教內容的創作,但因為細致描述的人文主義精神里,閃爍著人物自身栩栩如生的新人格,讓畫面具備了某種超越平凡人生的精神奕奕,并且為普羅大眾所接受。

小·漢斯·霍爾拜因的人物肖像畫

作為一個技術精湛的大師,法國新古典主義雕塑家讓-安托尼·烏東(Jean-Antoine Houdon)曾為莫里哀,盧梭,狄德羅等大人物創作過半身雕像。尤其是在1778年,烏東為老年的伏爾泰創作了一尊非常傳神的雕像。在他的刻畫下,石頭被賦予了生命,人物的眼睛格外出彩,沉重的眼皮藏滿了歲月與智慧,仿佛眉目間都聚集了啟蒙運動的人性光輝。

讓-安托尼·烏東為伏爾泰(Voltaire)所做頭像,1778年

一個關于什么是“人”,什么是“人的身體”,什么是“自我”的新概念,就這樣通過藝術家靈巧的雙手,動人的感知力,被傳遞了出來。關于人的身體、個人形象和人格意識的思考,在接下來的藝術運動里被不斷翻新。所謂人的個性的重要意義,以及尊重這份“個性”的態度,幾乎是征服了后來十九世紀的所有偉大藝術家,從安格爾到馬奈,都是如此。

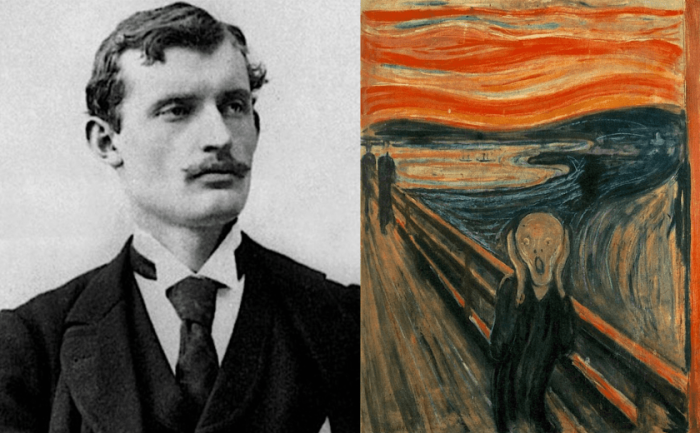

到現代主義之后,藝術更加集中地表現為:宣揚“個人自由”和“個人表達”(Individual Expression)。人們循序漸進地探索著自己的身體和自我的內心,像愛德華·蒙克(Edvard Munch)這樣的表現主義畫家用一幅《吶喊》,將心中的焦慮、失態、狂躁與不可抵擋的自我意識緊密地結合起來。

愛德華·蒙克(Edvard Munch)與《吶喊》

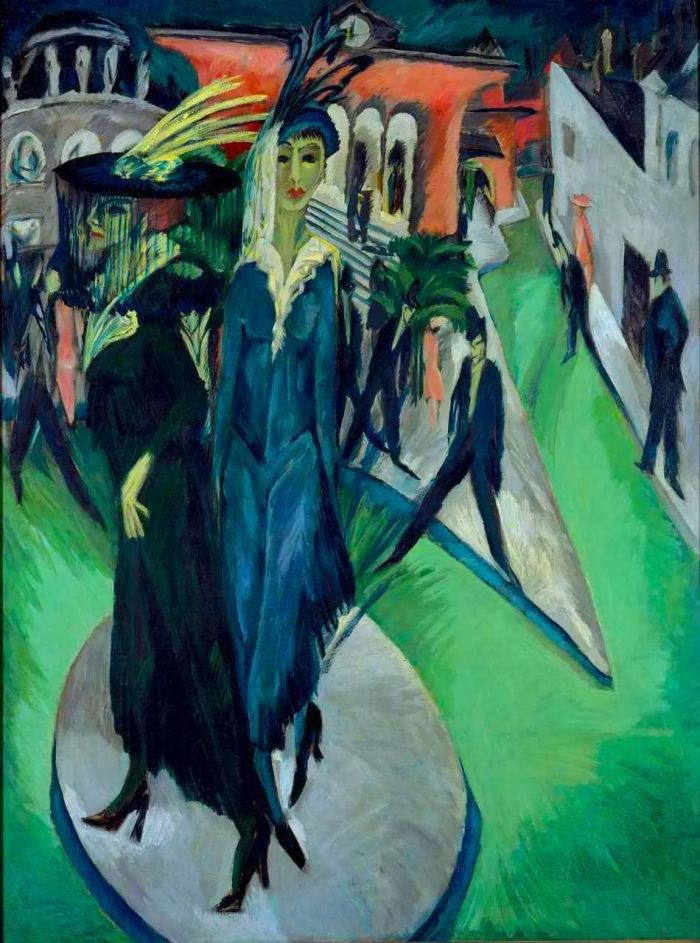

這吶喊實際是發自人類在工業化進程中的焦慮與不安。現實變換的速度莫測高深,有時候遠超出了人們可以接受的范圍。于是,理想與現實的差距產生焦慮的重力,從19世紀末開始愈演愈烈,把人往下拉扯,直至身心變形,如同德國人恩斯特·基希納(Ernst Ludwig Kirchner)所描繪的柏林街頭,充滿陰郁與不安的氛圍,街上的男男女女穿紅戴綠,但一個個都被削尖了腦袋,猶如哥特式的教堂尖頂,流露出被擠壓的精神和《吶喊》式的悲觀主義。

恩斯特·基希納(Ernst Ludwig Kirchner)油畫作品

這種擠壓、尖叫與變形,在幾十年后,由英國人弗朗西斯·培根(Francis Bacon)換成了另一個叫人印象深刻的可怖形象:《尖叫的教皇》(Howling Pope),那粗獷、犀利、暴力的人物肖像,制造出了視覺和聽覺的噩夢,甚至可以觸及觀眾的肉體,帶來不安的震顫。

弗朗西斯·培根(Francis Bacon)《尖叫的教皇》

培根的其他人像創作,依然保持著這種低氣壓的可怖氛圍,甚至把人物變成一團模糊不清的肉,淪為困獸,關到狹小的空間內,用玻璃或金屬的幾何籠子禁住。那些抽象的雄性肖像,猶如變形的非人類,在平面化的空間中發出憤怒的低吼。

弗朗西斯·培根(Francis Bacon)《頭像研究的三聯畫》

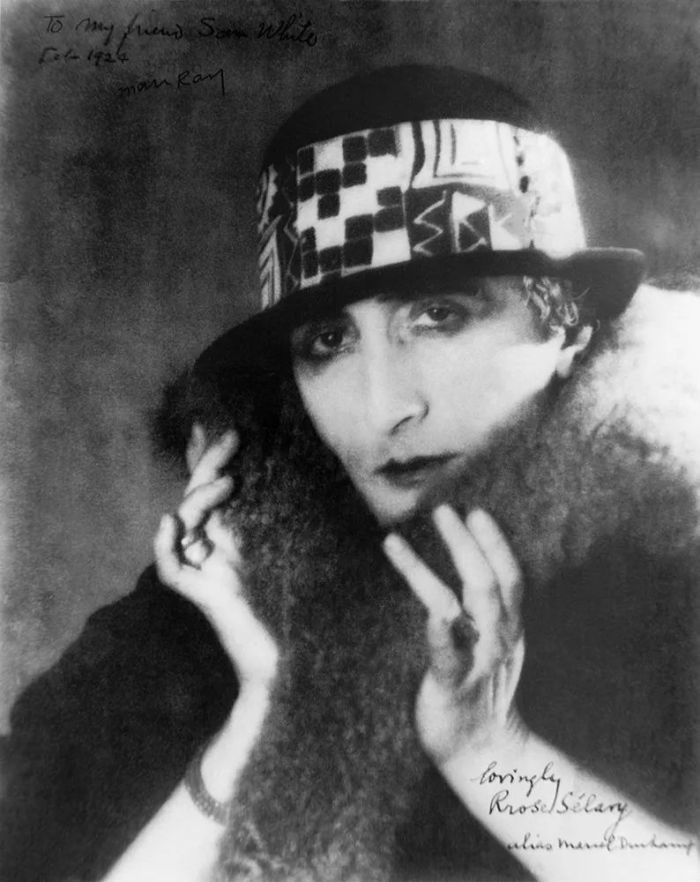

個人自由與個人表達的另一條出路是做出人格上的分析,甚至是在自身的歷史里甄別出一條不為人知的人格線。“露絲·塞拉維”(Rrose Sélavy)是藝術家馬歇爾·杜尚(Marcel Duchamp)的女性人格。在一張廣為人知的照片里,露絲(杜尚)露出狡猾而嫵媚的笑容,從她/他的帽子下凝視著低眉凝望著鏡頭,下巴緊貼著她/他的外套和毛皮領子。

馬歇爾·杜尚(Marcel Duchamp)“露絲·塞拉維”(Rrose Sélavy),雷·曼攝影

露絲這個角色是杜尚的一個藝術項目,屬于某類藝術實驗的一部分,旨在破壞觀眾的審美預期和人們對藝術的前提要求。杜尚將自己描繪成露絲,一是在一個“變裝表演”(drag performances)非常流行的時代借鑒了既定的文化元素,二是展露出來自己不屑一顧的藝術精神,仿佛在說,“管你什么期待,藝術就是大膽”。

通過自由而幽默地采用一個虛構的女性自我身份,杜尚推翻了一直以來人們堅持的藝術家與其作品之間的假定聯系,藝術作品可以是虛構的、荒誕的、不與藝術家本人歷史相一致的,這樣一來的,藝術品也就獲得了最大程度上的自由。值得一提的是,“Rrose Sélavy”從法語上可被粗略地翻譯為“色情即生活”,幾乎是杜尚的一種狡黠玩笑,伴隨著一種性觀念的實驗和穿越傳統雷池的樂趣。

「未完待續」

來源:蘇也 布林客BLINK