記者 | 實習記者 左懋林 記者 潘文捷

編輯 | 黃月

5月18日國際博物館日這一天,故宮博物院更新了官方網站,更新后的“云游故宮”欄目讓紫禁城古建在疫情期間也“觸手可及”。無論是精巧而莊重的大殿藻井,還是宏偉的城墻、中軸線布局,或許都與中國古典科學中的天文學、數學和力學相關。

在日前舉行的三聯·新知“古代營造制度中的天文與人文”主題大會上,故宮博物院研究館員王軍談到,古人對天文的需要就像他們對食物的需要一樣的急迫,天文觀測與人文傳統凝聚在中國古建筑的營造制度中。

觀象授時:從天賦王權到居中而治

掌握時間是農業文明發展的前提條件,中國社會科學院考古所研究員馮時在會上談到,數千年前,人們為了解決農時問題開始觀測天象,逐漸發展起天文學。隨著天文學的精確化發展,古人又引入了算術學。他說,農業的誕生使得人們開啟了定居生活,力學在建筑房屋的過程中逐漸發展起來,人們逐漸有意識地用這些知識對空間與時間加以規劃。

對時空的規劃也有一個發展的過程。古人發現每天太陽的位置都會變化,人影的方向、長度也不同,于是通過觀測太陽和影子的方位來測定時間。在談到“觀象授時”現象時,馮時指出,最早的測影工具正是人體自身,這一點在甲骨文文字中有所體現——“昃”(讀音zè,太陽偏向西方時稱為昃)在甲骨文中由一個太陽和一個斜著的人影組成,反映出了先民通過觀測自己的影長以確定時間的傳統。

中國古代天文學的產生為農業生產提供了精確的時間,觀象者將播種時間告訴大眾,人們照此耕作和收獲。馮時稱,人們認為觀象之人了解天意,可以與天溝通,久而久之,觀象授時的人在氏族中確立了統治地位,這就是中國古代王權的基礎,也由此逐漸發展出了“君權天授”的政治思想。

天文學日漸精確化,古人開始關注日影毫厘之間的變化,也就是“表”,來替代人體測驗。 他說,槷表的發明讓古人可以通過立表側影來確定時間,這個活動被商代古人稱為“立中”。所謂“立中”,就是在天地之“中”來立表測量。那么,天地之中又位于何處?

通過夏至日立表測影,夏朝晚期古人認為今河南的嵩山正是“地中”。古人測影尋找“天地之中”的傳統歷經夏、商、周,逐漸形成了中國傳統政治里“居中而治”的觀念。當統治者獲得了權力之后,首先考慮的就是其居住地點,即王廷建于何處。馮時解釋說,王廷的建筑位置對應著授予君權的上天所居之處。上天居住在天的中央,即北極,而人君就應居住在地的中央。以“地中”為中心的“中域”“中土”“中國”及“中原”等政治地理概念也源于此。

談到“居中而治”,馮時認為這一觀念影響了中國歷代王朝的統治者。元朝版圖遼闊,統治者如果遵守傳統的地中、將國都安放在今河南一帶,則難以控制北方大面積的國土。元朝統治者定都今天的北京后,則面臨著傳統地中文脈的延續問題。他談到,中國傳統文脈在洛陽,距離新首都十分遙遠。為了解決這一問題,忽必烈在大都的太史院建立了一個“靈臺”,靈臺上擺設郭守敬制造的天文儀器,隨后還命令其展開全國性的大地測量,又下詔在傳統地中附近的今河南登封市再建“觀星臺”。元朝統治者通過修建兩個相互關照的天文臺,延續了傳統地中的文脈,表明自己繼承了正統。

天圓地方:中國建筑的方圓之道

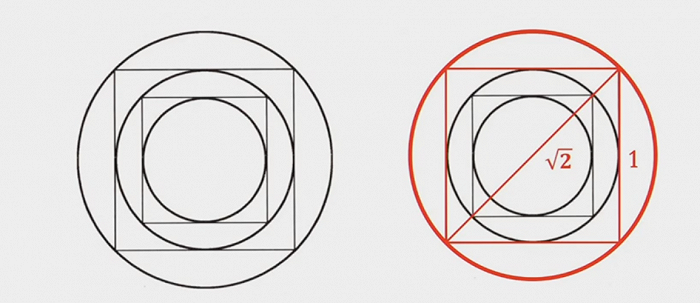

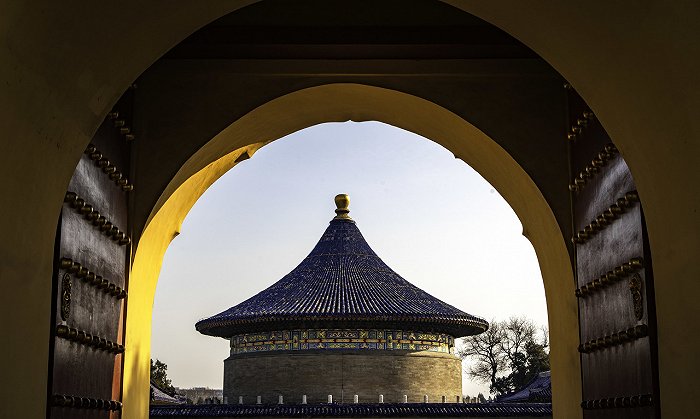

在觀象授時、地理測影等規劃時空的實踐中,中國古人形成了關于空間布局的傳統思想。這些傳統思想也體現在中國傳統古建筑中:北京天壇圜丘是皇帝舉行冬至祭天大典的場所,與牛河梁紅山文化遺址中祭天所用的祭壇結構相同。馮時指出,紅山文化圜丘蘊含著“天圓地方”的“根號二”比例,后來逐漸成為了中國古代營造制度的基本范式。而祭地所用的方丘所蘊含的模數化網格設計也在歷代古都規劃和建筑布局中被不斷傳承。

在回應馮時提到的中國古建經典比例時,清華大學中國營造學社紀念館副館長王南說,中國木結構建筑的屋檐、梁柱、斗拱中也存在著“根號二”的經典比例。他還補充了“計里畫方”的例子。所謂“計里畫方”,即中國古人依照比例尺縮放地圖、圖形尺寸繪出格網的方法,延續了方丘的模數化方法。

在中國古建中,模數化是標準化的一種形式。模數是統一構件尺度的最小基本單位,在建筑設計中表現為“模數化網格”,網格的尺寸單位通常就是基本模數。王南指出,這樣的方法在古代建筑營造中十分常見,比如清末“樣式雷”(主持皇家建筑設計的雷姓世家)的圖紙中就大量出現了模數化網格。在“樣式雷”的一系列建筑群總平面圖里,建筑師廣泛使用100尺的網格,這對應著風水中的“百尺為形,千尺為勢”,是中國古代建筑群布局的重要手法。

圜丘和方丘所蘊含的的傳統建筑智慧受到歷代匠人的重視。王南舉例說,在夏商時期的二里頭遺址中,王庭所在地的一號宮殿總平面就呈“二分之根號三”比例的矩形。唐朝長安的宮城、皇城布局中也存在著同樣的矩形,這種矩形十分特殊,內部包含著一個等邊三角形。此外,王南還提到位于長安的漢代宮殿未央宮。宮殿看似不對稱,可實際上南北和東西道路把建筑群的面寬和進深都巧妙地分成了“根號二”比例的兩部分。從夏商時期的二里頭遺址到漢、唐宮殿,這些經典比例的傳統建筑范式歷經千年一直延續下來。

除了樓宇宮殿,王南還談到,即便是模仿自然的園林空間,也同樣處在規矩方圓的控制當中。雍正時期,“樣式雷”皇家建筑師所繪的圓明園總平面圖中,以九州清晏為中軸線的區域和以福海為中心的區域,都呈經典比例的矩形狀。“匠人自己畫的圖紙和標的尺寸都驗證了中國古建經典比例的存在,”王南說,“我們可以反過來講,‘雖似天開,實由人作。’盡管有著復雜的山水和成百上千的建筑群,但園林還是在規矩方圓這些人造的經典比例的控制當中。”

順應天時:中國百姓的天文觀念

活動上,北京師范大學社會學院副教授鞠熙談到,生活于城市的普通人心目中同樣存在著一套天文和人文的觀念,體現在中國民俗的一個基本特征就是人們的生活起居力圖順應天時。

老北京居民在立春之日到東直門外“打春牛”,端午節去天壇采藥,重陽節通常去天寧寺、香山等地登高。“傳統北京市民一年之內的生活不僅僅是季節性的,同時也是方位性的。”鞠熙指出,北京城不僅在規劃者眼中是天文和星辰在大地上的投影,在普通人眼中可能也是時間和空間相統一的整體。

鞠熙引用王軍在《堯風舜雨:元大都規劃思想與古代中國》中的話說,“北京城精確而藝術地承載著中國古代文化最為核心的知識和思想體系,它的規劃設計將不同層級的空間安排同屬于哲學意義上的道。”明清北京西北城墻有一缺角,北京城里的普通人通過傳統天文觀念理解這樣的城市布局。“天傾西北,地不滿東南”是中國古代深入人心的宇宙觀,人們相信在西北方向上天地的距離最近,所以西北角歷來被認為是天門之所在,因此西北城墻缺角正是順應天時“開天門”的方向。

王軍 著

生活·讀書·新知三聯書店 2022-03

不僅是象征著國家權力和威嚴的城墻角樓,鞠熙指出,北京城里的平民建筑同樣暗含天文的原則。北京的大部分寺廟一方面是供人們休息、游覽的公園,另一方面又和現代意義上的公園有著顯著差異,人們游訪寺廟總是與特定的時間相配的,每座寺廟都有自己專屬的時間和意義。鞠熙說,二月初是太陽的生日,人們要去太陽宮;三月三,人們一定要去蟠桃宮,因為這是祭祀西王母的日子;四月初一則一定要登妙峰山。清末《燕京歲時記》中提到,“各處游覽多有定期,亦與歲時相表里。”她借此指出,人們的時間是由空間來決定的,反過來人的空間也是由時間賦予意義。人們什么時間到什么廟去拜什么神并非偶然,這套規則體現出了普通人生活中順應四季天時的時空觀念。