文|美妝頭條 姚立凡

品牌陷入“套證”風波。

“你花大價錢買到的防曬,其實是‘套證’的工廠貨!”

“美妝圈揭秘!這些套證防曬千萬別買!”

……

近期,許多美妝博主似乎掌握了新的流量密碼。趁著即將到來的防曬旺季,一些美妝博主打著揭露防曬產品“套證”亂象的內容開始在抖音、小紅書上走紅。

這些美妝博主認為,有一些國產品牌的防曬,實質上是一些便宜工廠貨,只是換了包裝改了名字后,就價格翻倍來重新賣,并直指品牌方“委托加工等于沒實力、沒研發、產品不過關”,還點名了花西子、UNNY等不少知名品牌,吸引了諸多消費者的關注。

01、何謂套證?

事實上,所有防曬霜都是“持證上崗”的。這里的“證”,是指“特殊化妝品注冊證””(以下簡稱“特證”),由國家食品藥品監督管理統一審核頒發,有效期5年。包括:美白、防曬在內的九類特殊化妝品需取得“特證”后方可合法銷售和使用。

因為“特證”申請門檻較高、產品審核標準嚴、特證申報周期長,導致了“套證”現象的出現。而“套證”是指產品生產后在包裝上使用他人的備案編號/批準文號。目前,化妝品行業中存在著兩種形式的“套證”現象。

第一種是品牌方直接將其他產品的“特證”挪為己用,即“掛羊頭買狗肉”,監管局已明確表示該行為屬于違法生產未取得特殊用途批準文號的行為,已有多家企業受到了查處。

2021年8月3日國家藥監局也曾發布關于停止經營標示名稱為“伊麗莎柏早霜、晚霜”系列化妝品的通告,此兩款產品的標簽上的批準文號分別為“國妝特G20190065”、“國妝特字G20111108”,但在國家藥監局“國產特殊用途化妝品”數據庫顯示,這兩個批準文號對應的產品分別為“米契爾美白祛斑霜”、“幽爽臻白祛斑乳霜”。這屬于明顯的違規“套證”行為。

第二種是以經銷商的名義進行貼牌加工的行為,屬于打擦邊球的“套證”行為。目前,尚未有處罰案例。并且在這種情況下,容易出現“一證多標/牌”的現象,即工廠將注冊備案好的同一種產品配方,賣給了不同的品牌。

例如,遭到質疑國貨品牌“KONO”就存在著“一證多標”的現象。據了解,KONO的一款熱銷產品“生姜防脫洗發水”的特證批準文號為“國妝特字G20150716”。經查詢發現,該批準文號對應且狀態是“當前批件”的產品為“高緹雅防脫固發洗發水”。而KONO生姜防脫洗發水的瓶身下方,同樣標識了高緹雅防脫固發洗發水。

不僅如此,除了“高緹雅”和“KONO”品牌外,“魔香”“老姜王”“星月蜂”“三木巴巴”等多個品牌,也都是套用的同一個特證,但其價格卻是從二十元到上百元不等。

不過,這種游走在監管“灰色地帶”的行為,也即將迎來終結。

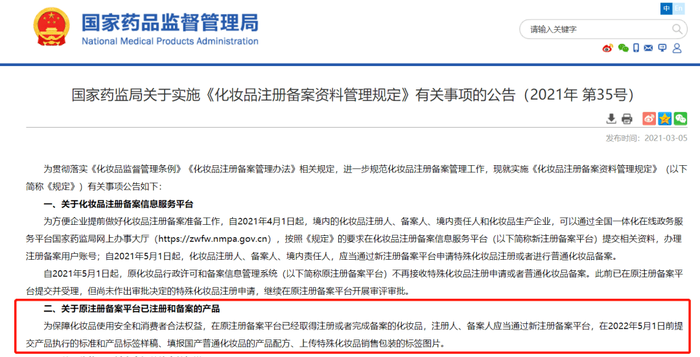

2021年6月3日,國家藥監局關于發布實施《化妝品標簽管理辦法》的公告中,明確指出“特殊化妝品注冊證書編號,應當是國家藥品監督管理局核發的注冊證書編號,在銷售包裝可視面進行標注。而此前申請注冊或者進行備案的化妝品,必須在2023年5月1日前完成產品標簽的更新,使其符合規定和要求。”

這意味著,2023年5月1日后,所有的特證產品均需上傳產品標簽,以此來避免市售產品包裝與注冊產品包裝不一致,從根本上杜絕個別企業鉆漏洞。因此“套證”現象也終將消失,成為歷史。

02、用“套證”污名化國貨不可取

事實上,品牌或是直接借助成熟工廠的資質證件進行銷售,或是品牌與工廠共創產品,或是由工廠申請特證,品牌進行推廣銷售,無論哪種情況,產品的備案、生產、銷售流程都在國家監管下,一個特證嚴格對應一個配方,產品定期接受國家抽檢,符合相關法律法規,是不屬于違規范疇的。

化妝品委托加工和授權使用的現象是社會化生產分工的普遍現象。不止是國貨,出于社會化分工和專業化需求,國際化妝品大牌也是如此。將這一行為簡單粗暴理解成“沒實力、沒研發、產品不過關”,屬于典型的外行誤讀。

其實,不少有研發實力的品牌也并非簡單地將特證“拿走”使用,而是在合法合規的基礎上,盡可能地參與到產品的優化升級。

譬如,在近期類似話題中國貨美妝品牌花西子,被一位美妝博主點名其產品“玉容云紗防曬妝前霜”(批準文號為“國妝特字G20201257”)存在“套證”現象。對此,花西子官方回應稱,該產品不存在“套證”情況,是花西子與科瑪化妝品(無錫)有限公司在2018年協同研發的產品,由科瑪先送檢備案,等花西子方面確定產品具體名稱后再進行更名。

實際上,由于特證申請的復雜性,品牌與工廠共創的配方為了提升整個流程的效率,很多也會由工廠先申請特證,后經更名手續,將特證對應的產品名更新為品牌最終銷售的產品名。

據了解,2018年,花西子與科瑪協定共同創新研發該款產品。花西子提出產品概念,負責提供天然植物成分的活性添加劑,在妝效、防曬SPF值等有效性層面進行生物學研究、人體功效評價、消費者評測,并基于上述研究和評測結果,提出調整配方或研發方案的思路,科瑪進行配方的組合和調整。

因此,花西子的這種行為算不上“套證”,只是對已有產品備案的更名和讓渡,仍遵循了“一證一牌”的原則。

在國貨美妝和中國美妝供應鏈快速崛起的今天,品牌能與工廠優勢互補,充分互動去共創配方,是一件值得鼓勵的行為。用所謂“套證”來給國產品牌“扣帽子”并不可取,也容易引起矮化國產品牌的歧義,無益于行業與市場的健康發展。

參考:

1、母嬰行業觀察:化妝品合作加工怎樣才合規?“套證”烏龍成為一堂普法科普課

2、 彭播社:花西子、KONO身陷漩渦,“套證”品牌時日不多?