文|礪石商業評論 金梅

“啪!”一記響亮的耳光打在秦英林的臉上。

“你把老秦家的臉都丟盡了。”秦英林的父親想不明白,自己勒緊褲腰帶供他讀書,好不容易老師幫他爭取了保送河南大學的機會,他卻想去學養豬。

消息傳開后,秦英林成了一個笑話。村里的人都指指點點,“讀書有啥用,最后不還是要去養豬。”

父親受不了別人的指指點點,連出門辦事都只敢走小路,生怕碰見人。

但秦英林心意已決。

沒有人想到,20年后他就是靠養豬身價超過2000億,問鼎河南首富。養豬不但讓他創辦的企業牧原股份獲得“豬茅”(豬企中的茅臺)的稱號,還令他將一個不受資本市場看好的行業變成市場風口。

不過此后質疑聲伴隨著掌聲一起襲來,有關牧原股份高存高貸、財務造假的質疑聲也不絕于耳。

“豬茅”“豬毛”哪一個才是真實的牧原?

1、養豬的執念

1965年4月,秦英林出生在河南省內鄉縣馬山口鎮河西村,家里祖祖輩輩都是農民。那時,“三年自然災害”剛剛過去,一家人生活得很是困苦。

即便天天啃紅薯,父母還是東挪西湊地供秦英林讀書。做農民太苦了,他們希望孩子不要再走自己的老路。可父母最看重的兒子秦英林似乎并不是學習的料,初中了連除法都學不會。老師跟父親說,孩子腦子這么笨,還是退學務農吧。

父親不肯放棄,懇求老師讓秦英林辦理了留級。結果,一留級秦英林突然開了竅,開始奮起直追,成績也上來了。期末拿到成績那天,父親破天荒地提回來一壺酒,半盤花生米,二斤白面。父親端著酒杯老淚縱橫,老秦家有指望了。

秦英林一邊起早貪黑地讀書,一邊幫家里干農活。可眼看父母的脊背越來越彎,家里的日子卻還是一天不如一天。

1979年,時代變了,中國出現了第一個靠養豬致富的萬元戶。三年后,改革的春風吹進了河西村,剛上高中的秦英林也鼓動父親養豬致富。沒想到他的建議,卻讓原本不富裕的家庭雪上加霜。

當時父親用三九天挖蓮蓬積攢下的800元血汗錢,建了一個養豬場,買了20頭小豬,開始期待以后大口吃白面的日子。誰料這些豬仔一夜間死于一場瘟疫,只留下一只長白豬。

父親搓著手背,唉聲嘆氣。秦英林的心揪成了一團。本想讓家里出人頭地,卻害得家里陰云密布,秦英林陷入了深深的自責。

好在他高中成績優異,高考前老師費盡周折幫他爭取到了保送河南大學的機會。這個消息,讓愁云慘淡的父親也揚眉吐氣了一下。

可誰料秦英林卻斬釘截鐵地回絕了這個讓人夢寐以求的機會:“我要上農大,要去學畜牧養殖技術,將來要養豬。”

老師被他的拒絕弄懵了。

父親更是感覺自己多年的心血,如那一夜間死去的19只小豬一樣,白瞎了。于是出現了開篇的那一幕。但秦英林鐵了心要學養豬,在報志愿時他毅然決然地填下了“河南農業大學畜牧獸醫專業”。

那19只小豬的芒刺在他心里扎得實在太深。到了大學,秦英林天天泡在圖書館看養豬的書,圖書館關門了,又跑到教室通宵看,就連國外養豬雜志他也不放過。大三那年,他還拿到了學校“解剖學”課程自創建以來的最高分——92分。

1989年大學畢業后,秦英林被分配到南陽國營肉聯廠工作,端上了鐵飯碗,羨煞了旁人,秦家人也終于在村民中挽回了面子。1990年,他跟妻子錢瑛結婚,過起了悠閑的城里人生活。不知道是巧合還是有意為之,他的妻子也是學獸醫的。

雖然進了國企,但他養豬的執念并沒有消散。

秦英林的宿舍在頂樓,夏天屋子熱得像火烤,椅子都燙屁股,他就鋪條毛巾被坐著看書。晚上蚊子太多,他就穿上長衣長褲和膠鞋,讓蚊子咬不透。就這樣,他把南陽市所有的書店里關于養豬的書都看完了。

城邊的白河是納涼好去處,但工作了三年,他卻只去過兩次,一次是父親進城,陪著老人家去散步,一次是晚上停電沒辦法看書。

在此期間,秦英林還為南陽的幾個朋友設計豬舍、調配飼料,親身實踐的機會讓他興奮不已。1992年,中國興起了“下海潮”,他按捺不住,慫恿妻子一起辭職回家養豬。

當他們回到老家馬山口鎮后,村子里又沸騰了,這次的閑言碎語并不比秦英林考大學那次少。村民們都等著看這個大學生的笑話。

雖然秦英林夫婦想大干一場,但他們回來時只有262塊錢,借了一圈也只借了不到5000塊錢。最后秦英林的哥哥把壓箱底的錢,弟弟把結婚的彩禮錢都貢獻了出來,就這樣一共幫他們湊了3.1萬。秦英林勉強可以著手蓋豬圈了。

要蓋一個現代化的豬圈至少需要幾十萬。錢不夠,秦英林就自己動手,重新設計出磚拱結構的豬舍,使造價降低了90%。為了省錢,他白天黑夜都住在工地旁邊用玉米稈搭起的小窩棚里。打井、架電線、建水塔,樣樣都自己來。

但即便如此,養豬場蓋到一半錢就不夠了。各種精打細算后,還需要一萬塊錢才能完工,但老秦家再也拿不出錢了,秦英林急得上躥下跳。實在沒辦法,哥哥勸他,“你把豬場賣掉吧,能賣的都賣了,把磚也賣給別人,我們兄弟一場,借給你的錢不用你還了,你回去上班吧。”

但開弓沒有回頭箭。秦英林6天往信用社跑了12趟,終于拿到了1萬塊貸款。1993年6月,豬圈蓋好了,秦英林從鄭州和南陽買來22頭良種豬。他的養豬夢終于照進了現實。

之所以如此大費周折,是因為秦英林決定不用農民的傳統養殖方式,而是要用現代化的管理、科學化的手段、規模化的方式來養豬。

2、付出總有回報

雖然書看了很多,但實操起來秦英林還是個新手。為了觀察豬的生長習性,他幾乎整天都泡在豬圈,有時候甚至干脆直接睡在豬圈。有的豬排便困難,他甚至用手幫豬把糞便掏出來。

眼看這22頭小豬慢慢長大,結果一場傳染病,小豬死了個精光。

他沒時間傷心。豬舍、水塔已經投入了很多錢,除了繼續,秦英林別無選擇。他四處求爺爺告奶奶,又借錢買回了一批新豬。

1994年,他的養豬場規模擴大到2000頭,但好日子總是短暫的,1995年的一天,3頭小豬在吃飽喝足后睡去,就再也沒醒過來。秦英林和妻子趕緊解剖了死去的小豬,他們翻遍了所有的書籍,也沒找出問題所在。

倆人正一頭霧水時,工人急急忙忙跑來說,又死了4頭小豬。

秦英林慌了,他趕緊給母校的老師寫信求救。信遲遲沒有收到回復,小豬一頭頭地死,一共死了70頭。3天后,老師的回信終于來了,判斷是“偽狂犬病”。他趕緊從河南省畜牧局買了疫苗,避免了2000多頭豬再次全軍覆沒。知識的重要,再次深深烙在了秦英林的心里。

9個月后,秦英林的第一批生豬終于出欄了。本以為自己要苦盡甘來,誰料命運又跟他開了個玩笑。當時生豬收購價每公斤才1元,賣掉豬,他連成本都收不回來。沉迷養豬這么多年,現實這一記響亮的巴掌告訴他,光會養豬是遠遠不夠的。養豬還要懂市場,懂豬價的周期性。

不過養豬的這個流程秦英林畢竟跑通了。1996年的夏天,秦英林跑遍15個縣后,敲定了長白、杜洛克兩個品種的豬,并貸款150萬引進1萬多頭,開始大規模養殖。

秦英林建立了一套隔離和防疫制度,一般人不能接近豬舍。過萬的豬仔一天的飼料用量驚人,他用自己學過的營養學理論配制飼料,讓豬一天能長1公斤肉,提升飼料的使用效率。

他還到美國、法國、巴西等國的養豬場、獸醫站和實驗室,學習改進自己的養殖以及經營方式。回來后還給飼養員開了一百多期培訓班。

2000年7月13日,秦英林成立了內鄉縣牧原養殖有限公司,正式將養豬進行公司化運營。

當年,一個豬販子找到秦英林,要給他提供瘦肉精:“儀器檢測不出來的,出了問題我來擔,你一頭多賺好幾十元!”彼時,瘦肉精養豬是行業潛規則,用了這東西秦英林一年至少多賺200萬元。

“儀器檢測不出來,我的良心能檢測出來!”秦英林一口堵住了這個財路。飼養員都覺得秦英林傻。“誰用,我開除誰!”他對飼養員說:“我們養的是豬,要給自己爹媽吃,給自己的孩子吃,給天下老百姓吃的。養豬一定要先養良心,只有良心養好了,你才能做好任何事情。”

秦英林這么做,絕不是財大氣粗。那時候他在銀行的貸款已經累積到了2540萬。產業擴張新建豬舍,讓牧原資金一直非常緊張,還貸都非常艱難。可秦英林卻不肯賺瘦肉精的錢。

正在牧原股份的資金捉襟見肘時,一個天大的好消息傳來。

那一年,國家打包處理企業銀行貸款(金融危機后國家支持企業的政策),允許一些企業走流程后,對銀行貸款進行減免。有銀行副總覺得牧原符合政策,勸秦英林趕緊走流程,這樣銀行和牧原都能早日脫離苦海。

但秦英林不肯,“企業不還錢,這不是好的風氣,別人咱管不了,但牧原要還。”牧原的副總急得直掉眼淚:“我們養豬12年,都沒有掙這么多的錢。”“我們總會有一年掙到2000萬的,你要相信。”秦英林的傻勁又犯了。

但他后來真的一筆筆地還完了2000多萬銀行貸款。在此之后,一個奇怪的現象出現了,銀行開始排著隊給秦英林送錢,甚至還有行長帶著職員、捧著鮮花,列隊為他接機。

“首先第一個站出來的是農業發展銀行,先給我們3000萬,又給8000萬,再給3個億。我說我沒有那么多的抵押物。銀行說,給你信用!”秦英林回憶道。后來農業銀行也來了,沒有抵押物,銀行居然提出用豬抵押的解決方案。都說“家財萬貫,帶毛的不算”,但銀行卻為牧原打破了行規。

“擔起那1%,那是屬于自己的1%,也許會更小,但是會成就自己的100%。”秦英林感慨道。

資金的問題解決了,但不用瘦肉精,豬肉的口感如何保證?秦英林只好費盡心思,用一些土辦法——他把養殖場建在清澈的水源旁邊,讓豬能喝到純凈泉水,讓豬吃當地的優質小麥、豆粕,提升豬肉的口感。

2002年,牧原豬肉售價超過了瘦肉精豬肉。2006年,上海爆發了瘦肉精事件,堅持不放瘦肉精的牧原生豬從此聲名鵲起,大客戶接踵而至,牧原走出了河南,走進了全國千家萬戶。

2007年,牧原的豬肉開始出口到食品檢測極嚴格的日本,隨后,美國、法國等國家客戶接踵而至。很快,牧原成為生豬出口全國第一的企業。

牧原能快速發展,還與農戶之間建立的良性互動,直接相關。

2009年麥收時節,內鄉縣和周邊幾個縣市陰雨連綿,糧食都發芽了。百姓愁,政府憂。“這芽麥我收,我全收!”秦英林跟縣委書記打了保票。困難時刻,他覺得擔起農民的損失是他的責任。

沒有場地,公司自己租賃;資金不足,秦英林找銀行貸了2億多;價格按正常小麥收購價,現收現結。秦英林把內鄉和周邊縣市老百姓的芽麥全收了。

但收購芽麥做的飼料,豬只吃了3天就不吃了。

“如果豬真不吃,足以讓公司倒閉啊!”秦英林蹲在豬舍里一天一夜沒吃飯沒合眼。他觀察發現,豬不吃是因為芽麥做的飼料太黏,于是他改用烘干的顆粒飼料解決了難題。

第二年,全國飼料價格大漲,秦英林反而從中受益了。

隨著牧原成為河南省的知名企業,很多人拿著大把的錢想跟秦英林合作,想讓他一起養雞、做食品深加工、做熟食。但無論誰來勸說,秦英林都只做養豬這一件事。因為他知道,跟國外比,牧原在養豬上還差很多。

中國人多地少資源薄弱,但養豬是個高耗能的產業。“到底什么樣的豬舍是好豬舍,這是20年來我心中一直在思考的問題。”秦英林說。因為只有不斷地做豬舍升級,才能讓牧原股份養豬的效率不斷提升。

通過豬舍的不斷升級,如今牧原每頭豬產出的污水量在全國同行業中最少。牧原還將豬的糞尿進行干濕分離,干物質制成有機肥,液體進行沼氣發酵,沼液免費給農民澆施農田。牧原不僅變糞為寶,還跟農民之間形成了很好的互動關系。這也令牧原在飼料成本端,有著全行業最低的成本。

3、開發“豬芯片”,叫板豬周期

一直以來,國內的養豬水平跟國外差距較大,曾經秦英林也同其他企業一樣花大價錢引進國外的種豬,但隨著國人消費能力的提高,他發現這些種豬身上的問題很多。

比如,不同國家對肉質風味的要求不同,美國人喜歡吃那種干巴巴的肉,但中國人喜歡吃軟糯香軟的肉,所以國際種豬并不能完全滿足中國人的口味需求。而且,引進的大白豬的種豬在“引進——退化,再引進——再退化”的死循環里,中國的“豬芯片”(種豬)一直被外國人卡著脖子。

口感不好,還要受制于人,何必呢?2000年,牧原養殖成立之后,秦英林就痛下決心,把引進來的種豬全部趕出去。他曾經花了大價錢把它引進來,又要用基因技術,把這些外國豬一對一對地挑出去。要知道剔除國外種豬的投資,是買種的10倍不止。

但秦英林心意已決。因為混進來外國基因后,他的豬一頭比之前少賣20多元。多年努力之下,如今牧原的PSY(每頭母豬每年所能提供的斷奶仔豬頭數)約24,雖然跟丹麥的30,美國的28還有差距,但比行業平均水平15還是高出很多。而且不用被人掐著“豬芯片”的脖子分走豐厚的利潤,自己產出“豬芯片”供自用和銷售,而且做適合中國的優良種豬對牧原而言意義非凡。

牧原的自育、自繁、自養模式雖然開始不容易,但隨著規模的慢慢提升,以及育種、飼料配方、疫苗、豬舍建造等多個環節提升效率,成本差異慢慢顯現,其養豬成本一直遠低于競爭對手。連溫氏、新希望這樣的明星企業,也要從牧原買種豬。

而且,一體化養殖和科技賦能下,對疫病檢測、防控、飼料安全的精準把控,讓牧原的豬不再那么容易受到各種疫病的影響。秦英林讓養豬的確定性變得越來越高。

2014年,年銷售額20億、凈利潤幾千萬的牧原上市了。可被投資者普遍看好的牧原股份,一上市就開始虧本。證監會叫秦英林過去談話:“網上說你們是變臉王,一上市就虧本,你們是不是有貓膩?”

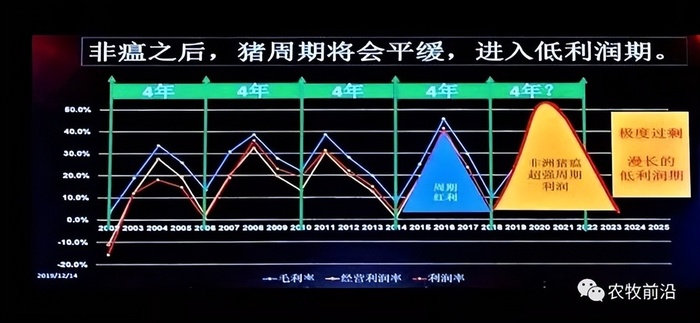

秦英林不慌不忙掏出了一張表。這張表是這么多年來牧原的利潤表,而四年一個周期,是中國豬肉市場的常態。從開始養豬,秦英林已經走過了不低于五個豬周期。這也是他第一次一塊錢虧本賣豬后得到的啟發。

中國2600萬養豬場戶中,99%是年出欄500頭以下的中小場戶。所以他們很容易隨著豬肉價格的波動,進入和退出行業,從而導致供給側的數量變化,引起價格波動。所以秦英林告訴證監會,養豬這個生意跟證監會接觸的其他生意之間是有區別的。果真,到了2015、2016年,牧原的利潤就翻了倍。

2018年8月,一場來路不明的非洲豬瘟進入中國。依靠公司+農戶養殖模式的全國豬企龍頭溫氏股份,因為種豬引進和農戶粗放養殖,抗病毒能力弱,損失慘重,丟掉了龍頭寶座。而牧原股份的一體化、工業化養殖的生產方式,讓他不僅沒有受到非洲豬瘟的影響,而且在豬肉價格一飛沖天時撈得盆滿缽滿。

2020年,牧原的肉豬完全成本僅為14-15/公斤,溫氏股份在22-23元/公斤,其他上市公司如正邦科技等約在19-20.9元/公斤,散養戶則比規模養殖更高。所以無論“豬周期”如何,即使全行業虧損,牧原也會是最后虧的那一家。

2020年以來,生豬價格大幅回落,小麥、玉米、豆粕等價格持續上升,生豬養殖行業整體盈利不斷被壓縮。2021年,情況繼續惡化,新希望、溫氏股份、正邦科技等養豬龍頭企業均出現巨額虧損,而牧原股份2021年上半年只是出現凈利潤下滑,實現凈利潤95億元。

牧原長期穩健的經營業績,引來了資本市場的興奮,過去3年,其市值從500多億漲到最高4000多億,7年里,股價漲幅超過33倍,也因此落下了“豬茅”(養豬行業茅臺)的名頭。截至最近一個交易日,牧原股份的市值仍然超過2500億人民幣。

不過,2021年堅挺的牧原卻在第三季度開始出現虧損,當季其歸母凈利潤虧損8.2億元。進入2022年,豬價下跌的影響仍在繼續,牧原股份一季度又巨虧51.8億元。

4、“豬茅”變“豬毛”?

牧原股份完全自產自銷、不依靠農戶的一體化養豬的好處肉眼可見,但跟農民在自家院里養豬相比,秦英林的豬舍造價在不斷創出新高。這也是近年來牧原股份從資本市場融資數百億的主要原因。

2018年后市場行情很好,牧原每年的在建豬舍工程都在以100%以上的速度增長。2020年至2021年前三季度,公司負債分別為296億元、397億元。但財報顯示其貨幣資金分別為145億元和99億元。既然公司有這么多存款,為什么還要這么多貸款呢?

市場對牧原財務造假的質疑聲開始出現。

2021年11月30日,牧原股份32家子公司商業承兌匯票付款逾期,金額6947.14萬元。

有些股民覺得牧原財務造假有了新的“證據”。

其實牧原的財務一直是這樣,但關于財務造假的傳言是從其虧損,導致股價下跌后愈演愈烈的。

到底是牧原財務造假,還是投資者面對如今市場和股價的低迷不夠鎮定,我們不得知。但目前看,秦英林并不存在財務造假的動機。

財務造假的虛假繁榮無非是為了拉高公司股價,高位套現。但至今秦英林并沒有跟家族進行大規模減持。并且他的兒子也在公司擔任要職。牧原是他的企業的名字,也是他兒子秦牧原的名字。我們有理由相信他在用養兒子的心,來做養豬這件事。

如果真的財務造假,這個河南首富身敗名裂之后,必然會牽連兒子。賭上家里兩代人的前程,遠不如讓兒子遠離這攤“爛泥”,來得更加保險。

豬周期帶來的悲觀情緒一直存在,牧原剛上市就遇上過,但牧原都挺過來了。我們沒有辦法確定牧原的財務百分百沒問題,但比起瞬息萬變的財務數字,公司創始人的眼界、格局、使命、愿景是更容易把握的東西。

回顧秦英林此前走過的路,從學養豬、辭去鐵飯碗、再到篳路藍縷的創業路、拒絕瘦肉精、研發“豬芯片”……能看出這是一個有追求的人。

在養豬市場二十多年的他也一定知道,單靠一時作弊,是沒辦法成就偉業。而且我們也能看到,即便如今他還仍在不斷地加大投入,期待趕超國外養豬企業。

豬肉市場的波動,股價的起伏震蕩無可避免,只要秦英林能保持初心,相信他會在養豬市場開拓出更大一片新天地。

踏踏實實,安安分分,認認真真做事的企業,不論是資本市場,還是社會,終究也會給予他們應有的回報。

(本文只做企業分析,不構成任何投資建議)