文|深途見習作者 劉丹丹

編輯 | 黎明

對于高合車主來說,想隨時隨地看到別的車主在哪,不需要求助黑客也不需要自己苦練技術,只需要點擊屏幕即可。

近日,有汽車博主在微博上分享了高合HiPhi X的一個功能:進入車輛自帶的行車記錄儀,然后點擊屏幕上出現的“汽車Wi-Fi”形狀的圖標,全國范圍內同款車型的車主列表就會出現在大屏上。

接下來才是最神奇的,隨意點擊任何一個車主信息,經過短暫加載后,這個車主的行車記錄儀畫面就可以出現在自己車輛的屏幕中——高合汽車變成了移動攝像頭。

來源 / 微博

該分享一經發布就引得大家吐槽聲不斷:“這不犯法嗎?”“泄露個人隱私了”“設計這個功能的工程師大概跟高合有仇。”也有人諷刺道:“挺好,解決了傳統燃油車無法泄露隱私的痛點。”

其實,這已經不是智能汽車第一次因為“泄露隱私”沖上熱搜。此前,特斯拉CEO馬斯克曾公開承認,通過車內攝像頭監控車主駕駛,從而決定收回一些車主的FSD beta版的試用權限;網上流傳的圖片中,特斯拉被禁止駛入部分敏感區域;小鵬、蔚來也都在車內裝有駕駛員感知攝像頭。

一個不得不直視的問題擺在大家眼前:無論是否同意,你的車或許都在實時關注你的一舉一動,甚至還在監控你周圍的一切。難道享受智能出行生活,就必須得獻祭隱私嗎?

智能汽車中沒有隱私?

在此次的高合事件中,該汽車博主所使用的功能名稱為“車車互聯”。

從微博視頻畫面可以看到,使用此功能后,列表上其他車主的昵稱、頭像、距離都會直接暴露在屏幕上。該博主隨機選擇了一位距離自己639.4千米的鄭州車主,然后就成功共享了車主停放在路邊的高合汽車行車記錄儀所監控的畫面。

來源 / 微博

對于視頻中描述的問題,高合汽車迅速在微博上進行回應,并發表了一份未蓋公章的官方聲明。據高合聲明顯示,該功能屬于車隊出行、車路協同系統的組成部分。該功能出廠時默認關閉,需用戶在車輛上電后,打開設置中的功能選項,并通過二次確認隱私條款彈窗才能開啟。車輛下電后該功能無法啟用,也無法遠程開啟。

同時聲明針對外界最關心的隱私問題,高合表示:“公司高度重視信息數據安全及用戶隱私保護,始終嚴格遵守國家及各地方部門關于信息及數據安全的各項規定,用戶數據安全均符合國家信息安全管理的相關法規要求。”

從聲明來看,高合主要透露了兩個信息:一、該功能需要經過車主二次確認,并且高合還提供了隱私條款,言外之意是沒看隱私條款就同意該功能怨不得別人;二、高合的車車互聯功能是合法的。

這番表述,與微博視頻中呈現的信息存在不小的出入。

聲明中提到,車車互聯功能屬于車隊出行的一部分,但視頻中車主并沒有進行組隊,而是在查行車記錄儀時偶然發現該功能。其次,聲明著重強調了功能的合法性,但在次日上午十點,該博主再次嘗試使用時發現,該功能一夜之間下架無法正常開啟。此前高合在聲明中提到,“車車互聯功能目前根據國家最新法律的要求正在更新”,那么問題來了,既然是合法功能,為什么會連夜進行更新?

高合聲明發布后,外界關于“車車互聯”的疑問并未隨著功能下架而消失,不過高合至今尚未作出新答復。

近年來,伴隨著互聯網科技與汽車產業的深度融合,汽車智能化程度越來越高,但在一定程度上,這種便捷的智能生活似乎需要拿個人隱私去換。

在高合之前,馬斯克就曾公開承認,通過車內攝像頭監控駕駛員行駛狀態。小鵬、蔚來旗下的多款產品也均在車內配有攝像頭。

談及用途,車企們的態度總是“為了車主好”——特斯拉《隱私政策》表示數據收集的目的是為了更好地改善自動駕駛功能;小鵬表示G3和P7車內的攝像頭是為了自動駕駛輔助功能預留;蔚來的《隱私政策》顯示,車內攝像頭是為了收集駕駛員是否閉眼等面部信息,檢測疲勞駕駛以及車主在無應答的情況下主動收集車內影像資料等。

但幾乎沒有車主知道,自己的數據除了“為自己好”,還會被用來做什么,甚至大部分車主都不知道自己的數據正在被收集。

數據及分析服務提供商J.D. Power(君迪)的“2022中國消費者智能網聯汽車數據安全和個人隱私意識與顧慮調查”顯示,只有21.8%的智能汽車用戶“一直都知道”個人敏感信息被收集。

不只是車企,甚至就連普通人想偷窺你在車里的狀態,也并不是什么難事。2021年4月6日,國外黑客“綠神”分享了一段特斯拉車內攝像頭拍攝的高清畫面,畫面里除了后視鏡遮擋存在部分視覺盲區外,前排駕乘人員的動作、姿態,清晰度與正常視頻畫面基本沒有區別。

被收集的數據有哪些?

高合事件發生以來,業內相關的討論一波接著一波。威馬汽車創始人沈暉也在社交媒體發表了自己的看法。

“關于如何保障用戶隱私,我認為決定性因素在于用戶需求,而承受壓力的則是主機廠。對用戶來說,所有選項都框選‘拒絕’,可能連車機系統都進不去。信息是安全了,但也放棄了車的智能屬性,不值。全選‘同意’,把自己的信息安全完全交給主機廠,自己喪失了保護隱私的主動權,不當。”在沈暉看來,用戶需要的,是可以多重選擇、可個性化設置的隱私與數據保護“電子圍欄”。

不過,理論與現實終究有區別。目前,大多數車企在數據隱私方面,給消費者提供的選項只有兩個——接受或拒絕,其中“拒絕”選項基本是空設。

以理想為例,去年7月,理想汽車APP跳出隱私條款更新彈窗,該條款給了消費者兩種選擇,但如果選擇拒絕,理想汽車APP就會直接退出,車主將無法繼續使用APP進行遠程控制、手機鑰匙等功能。

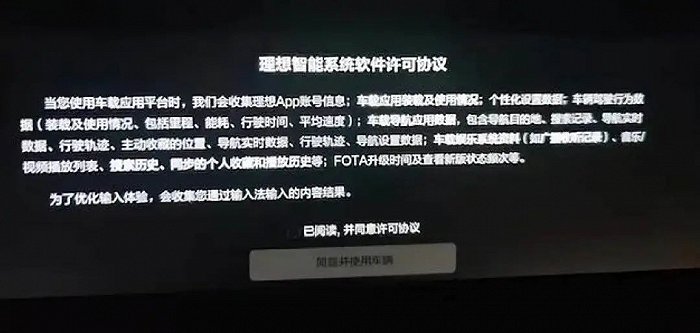

在車輛隱私方面,理想做得更絕。去年9月,一位2020款理想ONE車主向媒體反映稱,理想汽車車機更新時出現的“理想智能系統軟件許可協議”,只給了同意選項,不同意協議甚至無法繼續用車。

“無論是給了‘接受/拒絕’兩個選項還是只給‘接受’選項,在法律范疇里這都屬于‘霸王條款’。”

北京某律師事務所的律師楊瑜告訴深途,不只是車企條款涉嫌違法,目前我們生活中大多數拒絕條款后就不能用的APP也涉及違法,但這一塊實際處理起來極為棘手,“法律規定和實際法院審理還是有一定差距的,即便是我們律師遇到這種情況也沒辦法保證打官司一定能贏。”

這意味著,想繼續使用汽車的完整功能,消費者能做的只有“接受”,而代價則是在智能汽車面前“裸奔”,所有數據任君采擷。

綜合特斯拉、理想等品牌的隱私條款來看,車企收集的數據五花八門,其中包括遠程信息處理日志數據(車速、剎車和加速系統、安全系統、電子制動器等信息)、車輛駕駛行為數據(裝載及使用情況、包括里程、能耗、行駛時間、平均速度)、車載導航應用數據(導航目的地、導航實時數據、行駛軌跡、主動收藏的位置)、導航實時數據、行駛軌跡、導航設置數據以及車載娛樂系統資料等。

從這些條款內容來看,汽車收集的信息幾乎覆蓋了車主生活的方方面面,再加上車內攝像頭的“監控”,可以說在智能汽車面前,你將毫無秘密。

“汽車收集的數據主要包括兩方面,其中一方面是車本身在行駛過程中產生的數據信息,另一方面是在車內乘客在交流中透露的信息。”公安部第一研究所信息安全等級保護測評中心工程師劉志宇告訴深途,車主個人的姓名、身份證號、家庭住址等信息都在車企掌握之中,再加上車內收集到的各類數據,很容易分析出車主的個人習慣,喜歡去哪,繪制出車主畫像。

“車輛收集的數據不僅對個人有影響,如果泄露,對車企的影響也將是致命的。”劉志宇指出,車企可以根據數據反饋對車輛進行升級優化,“相比于車輛本身,汽車數據對車企的價值更大,而一旦數據泄露,被不法分子監測到,對方就可以通過根據監測的車輛基本信息進而攻破汽車,實現遠程控制車輛,后果不堪設想。”

誰來為你的隱私負責?

在智能汽車發展的這幾年里,人們的隱私意識與日俱增,為了防止自己被監控,車主們想出的解決辦法五花八門,比如貼住車內攝像頭、加裝保護蓋等,但一輛智能網聯汽車每天至少收集10TB數據,光靠遮住攝像頭,并不能解決實質性問題,最終還是得靠法律。

來源 / 淘寶

去年以來,伴隨著數據安全問題的日益嚴峻,多部門相繼出臺政策以規范智能汽車數據收集與使用,其中包括《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》《汽車數據安全管理若干規定(試行)》(以下簡稱《規定》)、《信息安全技術網聯汽車采集數據的安全要求》等,著重強調加強汽車數據安全、網絡安全、功能安全和預期功能安全管理。

不過,這些政策雖然對于行人身份、城市地形、車輛位置、軌跡等各類信息都做出了規定,但在實際應用過程中,還有許多無法解決的問題。

以企業為例,政策發布是一碼事,企業的執行程度則是另外一碼事。“高合事件的重點不在于隱私泄露,而在于功能的合法性。”楊瑜指出,車主自己同意隱私條款后,主機廠就不涉及侵犯車主的隱私權,至于行車記錄儀拍攝到的行人畫面,也完全達不到侵犯隱私權的程度,但行車記錄儀共享的畫面有可能涉及違法。

按照《規定》要求,車企應該盡可能將行車記錄儀拍攝到的畫面進行匿名化處理,包括刪除含有能夠識別自然人的畫面,或者對畫面中的人臉信息等進行局部輪廓化處理等。在楊瑜看來,微博視頻中,鄭州車主車輛所拍攝到的影像似乎并未進行處理,不過這還需要車企的數據進行驗證,普通人想要求證很難。

在車企的執行問題之外,跨國車企的數據處理也是一大問題。

“在汽車領域,數據隱私安全問題關系到國產品牌和外資品牌兩部分,其中外資品牌的數據涉及到跨境,目前發布的政策只是提出了一些要求,但具體到細節上,還沒有更好的指導性文件。”劉志宇告訴深途,哪些數據是安全的,如何評估,這涉及到一系列的技術規范,“我們還需要不少時間,才能把法律法規切實落地。”

跨境車企的數據安全隱患,在特斯拉身上表現得最為明顯。國家智能網聯汽車制造業創新中心首席科學家、清華大學教授李克強此前曾公開表示:“特斯拉在中國道路上行駛,細致到可以檢測到前方道路上一個微小的水坑。”

為了防止被特斯拉攝像頭收集到重要敏感區域的人流車流數據以及位置信息,自去年開始網上有傳聞,部分區域已經限制特斯拉產品進入。有多位工作涉及航天航空、能源領域的消費者向深途表示,其工作地點已經明確表示不再為特斯拉車型辦理出入證并禁止進入到工作場所。

那么,我們的智能出行生活和隱私安全真的沒法共存了嗎?

并不完全是。

李克強教授此前曾指出過這樣一個方向,國家層面進一步加強對數據內容、采集、管理、傳輸的涉密與脫敏的建規立法是一個大趨勢,基于規范與立法,對出境數據進行統一的監測與管理,保障數據的安全是不能回避的問題,“針對當前無序、無管理的智能汽車數據采集儲存利用泛濫問題,根據數據分類進行脫敏處理是一個有效途徑。”

當然,數據脫敏路線需要行業監管部門和汽車主機廠的雙重發力,并且需要大量時間來完善法規,制定引導性政策。可以預測,未來很長一段時間里,在智能汽車面前“裸奔”幾乎是每個人都回避不了的問題。

應受訪者要求,文中楊瑜為化名。