文|動脈橙果局

大學的第一使命是教育,但在19世紀經歷了第一次學術革命之后,科學研究成為大學與教育同等重要的第二使命。

19世紀初的洪堡改革引發了自中世紀以來的第一次學術改革,這次改革之后,大學開始由教學型向研究型轉變,德國首先出現了研究型大學,美國的研究型大學則在德國模式的基礎上進行了創新,形成了適合自己發展的成功模式。

二次世界大戰結束至21世紀中期,美國高等教育科研創新與大眾化教育并舉,發展迅猛。時至今日,美國研究型大學早已從模仿者成為了引領者。

作為世界一流公立研究型大學,位于舊金山大灣區的加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley,簡稱UCB)是加州大學系統中設立最早的一所學校,也是分校中實力強的,在全美公立研究型大學中獨占鰲頭。

又作為美國西部學術旗艦,其與斯坦福、加州理工并稱為美國“西部智力大開發”基地,成就了“硅谷”科技中心,同時與東部的哈佛、哥倫比亞等私立大學共同構成了一道美國高等教育的學術脊梁。

截止2021年10月4日,在伯克利校友、教授及研究人員中,共產生了114位諾貝爾獎得主、14位菲爾茲獎得主和25位圖靈獎得主。

面對如此的成就,伯克利分校并不是僅靠一腔熱血就能完成的,而是在學校建立了各種特色的機構,以保證科研創新與創業的順利進行。那么究竟有哪些因素促成了加州大學伯克利分校迅速躋身成為美國一流大學?這些經驗又能給國內高校什么樣的借鑒呢?動脈橙果局對此進行了深度分析。

BEGIN:科研創新與創業的結合

加州大學伯克利分校創新系統的建設成效顯著,是許多高校學習和研究的對象。為了幫助學生、教職員工、研究人員和其他創新者了解伯克利的可用資源,以支持企業家教育、研究商業化和促進創業,學校建立了專門的創業社區——伯克利創新門戶(BEGIN)。

伯克利創新門戶(BEGIN)是加州大學伯克利分校創業社區的門戶。伯克利分校為企業家提供了無與倫比的教育,頂尖的研究中心和教職員工,并有機會成為舊金山灣區和硅谷的創新文化的一部分,目標是幫助學生,教職員工,研究人員和其他創新者了解伯克利的可用資源,以支持教育企業家,將研究商業化并促進創業。

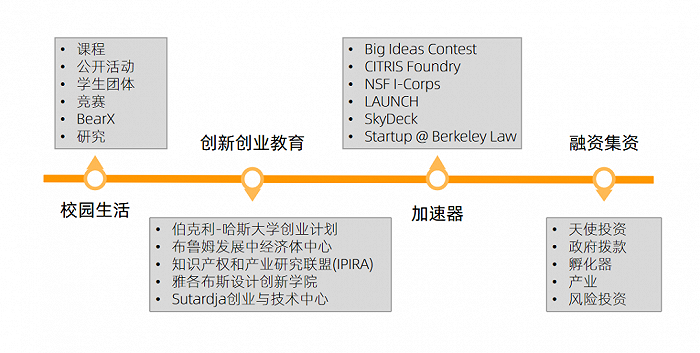

BEGIN涵蓋了伯克利創新創業路線的四個關鍵環節:校園生活—創新創業教育—加速器—融資集資,每個環節又關聯著數個校內機構或支持項目,為創新創業者提供全程指導與支持。

創新創業教育環節包括伯克利-哈斯創業計劃、知識產權與產業研究聯盟(IPIRA)、布魯姆發展中經濟體中心、雅各布斯設計創新學院、Sutardja創業與技術中心等項目或者機構。

其中,伯克利-哈斯大學創業計劃(Berkeley-Haas)是為了將企業家思想融入大學的學生體驗中,協助哈斯大學和加州大學伯克利分校的學生開展新事業而啟動的。該計劃為學生提供了多學科的體驗學習機會,并為選定的初創公司提供種子資金,進而融入灣區創業生態系統。

在課程方面,哈斯大學的資深教職人員為參與的學生群體提供理論框架、經驗和實踐機會,課外也整合并擴展了伯克利-哈斯兩所高校提供的創業服務,通過廣泛的校友網絡以及校園競賽、加速器和多學科活動等,將學生與創業公司和創新型公司聯系起來。

在伯克利的整個創新生態體系中,始終強調著培養學生的“企業家精神”,保持“質疑現狀”與“成為變革者”的心態,圍繞創新和創業來重塑校園文化,并將這種創造力映射到一個更大的社會效益中。

動態能力下穩定的技術轉讓三角架:機制、制度和文化

其實,除了教育與科學研究,大學還承擔了第三個使命。

20世紀末開始,由于大學在創新和社會變革中的作用日益增強,歐洲和美國的一些研究型大學開始向創業型大學轉變,也就是第二次學術革命。

在這次學術革命中,公共政策試圖將大學從象牙塔轉變為更具經濟參與度和責任感的組織。其中最重要的變化就是將大學的學術成果與產業發展進行整合。

將大學內的基礎研究作為新技術轉移、轉化和商業化,促進大學的發明創造發揮更大的社會和經濟影響力,已成為大學除教育與科學研究之外的第三使命。通過創業使大學的知識和技術服務于國家或地方的經濟、社會發展,已成為 21 世紀大學發展的重要趨勢。

加州大學伯克利分校作為世界著名創業型大學,2020年名列PitchBook全球培養最多企業家大學第二位,僅次于斯坦福大學。其中,2006年至2020年間獲得首輪風險資本投資的本科生累計創辦公司1225家,籌集資金達363億美元。

截至 2020 年底,共募集了超過10億美元的企業贊助,獲得超過2.5億美元的技術許可收入;600 多種技術發明已商品化,如瘧疾和癌癥治療、生物燃料、DNA測序、外科工具、互聯網安全軟件、搜索引擎等。

動態能力是指組織創建、整合、重置內外部資源以應對瞬息萬變環境的能力,即企業所擁有的有價值的、稀缺的、難以模仿和替代的資源,是企業競爭優勢的來源。動態能力被企業廣泛關注的同時,隨著第二次教育革命和創業型大學的發展,大學也逐步重視,并散見于技術轉讓領域。

目前,技術轉讓已成為創業型大學的行政職能,并被廣泛接受,就像當年學術研究被正式接受作為與教育同等重要的使命一樣。其中,大學也面臨著許多不確定的領域,例如政府資助研究的競爭、人才需求市場的變化等。同時,大學與產業的合作也會因該合作的產業是否成熟而有不同的要求。

作為全球知名的創業型大學,加州大學伯克利分校的三大動態能力為科研技術創新提供了重要支撐。

機制:為技術轉讓提供核心支撐

技術轉讓是一個相對較長的過程。從發明披露到獲得技術許可通常需要2.5年。85%的許可證交易將在發明披露 6 年之后才正式執行,有些需要更長時間。

伯克利分校于 2004 年建立知識產權和產業研究聯盟(Intellectual Property &Industry Research Alliances,簡稱 IPIRA),目的在于加強學校與產業的聯系,創建一個多方位的合作機制,擴展研究資金來源,通過技術轉讓、創辦企業等方式支持經濟發展。同時采用“推拉雙向發展”機制,一方面,將技術許可轉讓給公司;另一方面,引入公司資金支持研究項目。

IPIRA分設兩個部門:技術許可辦公室(Office of Technology Licensing,簡稱OTL)和產業聯盟辦公室(Industry Alliance Office,簡稱IAO)。OTL主要管理專利和執照方面的事務,IAO則主要負責與企業伙伴的合同和捐贈談判。

兩個辦公室相互配合共同致力于提高學校與企業的合作,以促進伯克利的科研成果有效地轉化為產品,從而促進企業的發展并使公眾受益。

OTL通過先進的知識產權管理方式促進伯克利分校發明的商業化和非商業化應用,并通過與公司簽訂技術許可協議促進發明的商業化。除此之外,OTL也給教師、研究人員和學生提供與知識產權相關的研究合作、技術許可和初始公司建立等方面的建議。

IAO 擁有強大的技術轉讓歷史文化,同時與 OTL 合作。IAO建立了技術轉讓的雙向視角,即行業贊助的研究著眼于知識產權和技術許可,同時培養與技術許可接受方的后續贊助研究,以進一步發展現有的知識產權。

2015年,IPIRA共收到 218個發明披露申請,其中68%獲得了專利。2016年共收到203個發明披露申請,其中75%獲得了專利。專利申請成功率相較于2004年IPIRA成立時提高了8倍,并高于斯坦福、麻省理工等大學。這一成績歸因于IPIRA的高效運作機制。

制度:保障公平適當的環境,提供廣闊的發展空間

伯克利分校的制度非常人性化。

首先,學校對教師校外專業活動的適當性以及對教師在學校聘用期間能夠從事校外專業活動的范圍做出了明確規定,對于不合適的行為也給予了明確定義。清晰的制度使得教師有法可依,也嚴格控制了伯克利分校本身的風險。

其次,對于教師校外專業活動時間的規定相對合理,使教師在不影響本職工作的同時,有充裕的時間進行校外專業活動。并且,學校沒有強制要求教師必須進行校外專業活動,校外活動完全是教師自己的意愿,教師只是在自己感興趣的情況下進行。除此之外,校外專業活動也可以作為升職的支持材料。

該制度在充分體現人性化的同時,也十分注意風險的控制,這一點體現在每一個環節上。

首先,明文規定教師校外專業活動必須是對大學有價值的,并且不能與教師在學校的工作發生沖突。未被授權而大量使用大學資源和設備用于私人、商業、政治和宗教目的視為“不可接受的行為”。這些政策從源頭上控制了風險。

其次,要求教師及時披露發明。學校在第一時間了解教師發明之后,相關機構將對發明的進程進行跟進,對各方面可能涉及的風險進行全方位考察、全過程監控。

最后,教師在對外簽訂協議時必須讓對方明確學校對發明的權利,同時對幾種可能發生的情況也進行了具體的說明,完全杜絕了風險。

文化:教師創造發明的原動力

動態能力是應對外部環境變化的能力,更是一種潛力。只有充分發揮員工的潛力,組織才能提升動態能力,應對環境的變化。

伯克利分校的創業文化的激勵作用在于充分挖掘教師的創新創業精神,并以適當手段輔助與開發,從而最大程度發揮教師學術研究的潛力。其中最大的激勵是將技術發明和成果與教師的升職聯系起來。

鼓勵學術休假也使得教師將更多的時間和精力了解最新的行業需求和最前沿的資訊。另外,許可證收入用于滿足各個系的發展,也刺激了各部門的創業積極性。這些激勵措施都與教師的直接利益掛鉤,對于發明者不僅是一種有效的報酬,也是強有力的促進劑,更是一種最經濟的創新投資手段。

機制、制度與文化三維度形成強大的合力,提升了動態能力,使其能夠充分整合內外部資源,深入拓展市場機會,嚴格管控風險,為科研和經濟發展做出貢獻。

他山之石:國內高校能夠借鑒什么?

相較于發達國家,我國高校的科研創新能力明顯不足,原因存在于多方面,如科技創新資源配置不均,創新評價體系有待優化,創新能力建設方向不符合市場需求,高校與企業的聯系不緊密,使其無法正確了解企業的真實需求,無法通過校內的教育與科研工作來滿足企業的需求等問題。

面對存在的問題,我們能從加州大學伯克利分校“研究+創業”的模式中學到什么經驗呢?

第一,站在需求前沿,形成產研閉環。大學研究與產業的密切聯合是形成閉環的重要因素,伯克利分校面對市場需求,注重企業家精神以及與企業的合作,通過創新創業教育環節中的一系列計劃和活動與初創公司建立聯系,并為選定的初創公司提供可用的資金。

第二,基礎研究與應用研究并行。基礎研究和應用研究的結合是實現科研創新的有效途徑。美國研究型大學堅持在基礎研究的同時進行應用開發性的組織研究,并合理有效地將二者進行分配。

加州大學伯克利分校的科學研究在二戰期間取得突破性進展,經歷了從基礎研究向基礎研究與應用研究并行的發展軌跡,在戰爭期間不斷參與戰時的應用開發性研究這一趨勢,吸引了大量巨額經費的投入。

● 鼓勵學科交叉,激發學術創新。伯克利分校建立了龐大的科研項目體系,為全校各個學科領域的師生提供了科研平臺。更重要的是,這些科研平臺大都鼓勵學科交叉,注重“科研平臺”建設,即設立一些有利于學科交叉的科研項目,采取一定措施,如提供科研獎勵、經費資助,以吸引全校不同學科領域的教師和學生參與其中,促進不同學科思維的激烈碰撞與完美融合。

● 創建靈活有效的技術轉讓系統。高效的運作機制是大學進行技術轉讓的核心支撐,也是技術轉讓獲得成功的根本保障。伯克利分校在技術轉讓上有其特有的管理方式,成立相關專業機構,不僅體現在制度的制定或者文化的熏陶上,還主要體現在運行機制上的完備,學校技術轉讓機制的主要特點體現在機構精簡,運作高效;與時俱進,注重創新;“推拉式”發展,深入拓展市場。

其實,在加州大學伯克利分校崛起的前30年奠基時間里,雖然在學術研究和經費的融資情況都不足以在美國眾多高等學府中被稱道,但其在自身大學定位的確立和性質的發揮方面成效明顯,并在杰出校長辦學的理念影響下確定了自身發展的基調,將科學研究以首要發展目標納入到大學的發展規劃內。

因此,站在國內高校角度上,進行科學研究和創新必然會存在一定的困難,在科研創新過程中,他人的經驗固然是一方面的參考,最主要的還是靠自身去進行技術上的突破創新,只有在自己充分了解自己的基礎上,與外部的聯合才能更有成效。