文|音樂先聲 Echo

編輯|范志輝

5月10日深夜,蘋果公司宣布iPod 產品線正式停產。 至此,距離首款發布時間已經21年,iPod正式退出歷史舞臺,承載一代人聽歌記憶的播放器終于落幕。盡管年少時的iPod已在時間長河中不知所蹤,但突然得知這一消息,仍然不免感慨。

作為一個改變人類聽歌方式的播放器,iPod不僅是一代人的青春記憶,也首次實現了數字音樂的貨幣化,成為產業轉型的重要契機。同時,它也讓蘋果從一家單純的電腦公司變成一家綜合性科技公司,造就了如今全球市值第一的超級巨無霸。

從改變行業到全面停產,iPod“成也音樂,敗也音樂”。但在它停產前,蘋果早就另借Apple Music開啟了音樂行業新的星辰大海,實現了從iPod到Apple Music的生態涅槃。

成也音樂,敗也音樂

iPod的誕生始于蘋果的困境和一項蟄伏已久的數據傳輸技術FireWire。借助 FireWire,Mac用戶可以與其他數碼產品進行視頻或音頻傳輸,并在電腦上進行編輯。 2001年,蘋果首次出現了虧損,Mac電腦銷量出現了32%的下滑。

當時,為了吸引用戶購買Mac,蘋果試圖用FireWire鏈接正不斷涌現的各種數字媒體,并定下了“數字中樞”(digital hub)戰略,決定自己開發相應的軟硬件。在iMovie嘗試失敗后,喬布斯選中了音樂播放器這個領域。

彼時,市面上并不乏儲存容量大、續航時間長的隨身聽,但它們要么“太大太笨重”,要么用戶界面“太小太無用”。 蘋果用極簡的工業設計和強大的科技實力,實現了iPod的彎道超車:儲存1000首歌曲,連續播放10小時音樂,可以揣入褲兜的極小機身。

真正的點睛之筆,則是用戶可以通過iTunes任意下載自己想聽的音樂。 當時,音樂行業備受Napster為代表的p2p盜版摧殘,iTunes音樂商店是全球第一個能從網上下載正版音樂的軟件服務,也由此贏得了大批音樂人的好感。

喬布斯不辭辛苦地與BMG、百代、環球音樂、華納音樂和索尼音樂“五大唱片”來回談判,終于簽訂了合作協議,并在2003年推出iTunes 音樂商店,并開啟了99美分一首歌的單曲售賣先河(此前的iTunes還只能從CD上轉錄音頻)。 喬布斯在2003年的一次演講中表示:“我們認為,人們希望通過下載方式在互聯網上購買音樂,就像他們購買黑膠唱片、磁帶和CD一樣。”

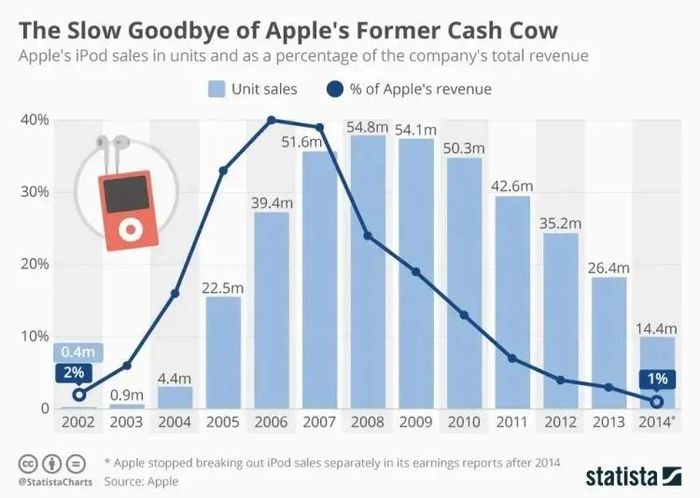

的確,iPod取得了前所未有的成功。在2002財年,它的銷售收入達到了1.43億美元,成績已然不菲。到了2004財年,在iTunes的加持下,iPod的銷售收入一躍升至13億美元。2005財年,iPod 的收入超過45億美元,成為蘋果公司收入最高的產品。

更重要的是,“iPod+iTunes模式”成為了數字音樂史上第一個成功的商業模式,讓全世界看到通過網絡銷售正版音樂的可行性。接下來的幾年里,這一模式在全世界被拷貝,數字音樂由此進入了產業化發展的階段。iTunes也一度占據壟斷地位,巔峰時期(2012年)占據了全球數字音樂市場75%的份額。

但是,當2007年喬布斯站在舞臺上展示初代iPhone時,就注定了iPod被替代的命運。人們不需要兩臺播放音樂的數碼產品,而多功能的智能手機必定會取代單一功能的音樂播放器。

從那之后,iPod在蘋果的產品線中就退居二線。后續推出的iPod Touch更多被視為iPhone的廉價替代品,一臺不能打電話的iPhone,功能定位尷尬,自然銷量低迷。

與iPod一起衰落的,自然還有iTunes。 而隨著音樂流媒體服務漸入佳境,從2013年開始,蘋果的數字音樂下載業務開始下滑,此后更是多次傳出關閉下載服務的流言。

2015年,蘋果把 iPod 從官網頂部的菜單欄撤了下來,換上了流媒體音樂應用Apple Music;2019年,iTunes正式宣告退役,拆分成三個獨立功能的APP,分別是Apple Music、Apple Podcasts和Apple TV。

從購買到訂閱,流媒體時代的音樂消費已經從產品售賣變為多樣化的、更具交互性的服務。這也意味著,專注于音樂購買的“iPod+iTunes模式”已經完成其歷史使命,注定要從流媒體時代退出。

iPod停產前,Apple早已奔向星辰大海

在流媒體如火如荼的背景下,2015年,蘋果公司決定轉戰流媒體,以Apple Music破局。 2013年,數字音樂下載服務呈現下滑趨勢;次年,蘋果便以30億美元收購了耳機、音頻軟件制造商Beats Electronics,并將該公司旗下的流媒體服務 Beats Music收入囊中;2015年,Beats Music與此前一直免費的 iTunes Radio 進行整合全付費模式的Apple Music,甫一推出便擁有了3000萬曲庫。

某種程度上,蘋果是后知后覺的,但在后發制人上毫不遜色。 入局一個月,蘋果 Apple Music 的訂閱用戶便突破了千萬大關;2017年,Apple Music收入達到20億美元,增長了近91%;2018年,Apple Music全球用戶數量超過5000萬,美國本土市場的活躍用戶首次超過Spotify;2021年,Apple Music超越Amazon Music成為世界上第二大音樂流媒體服務,占據全球音樂訂閱市場份額15%,仍落后于 Spotify的31%。

但在增長層面,晚入局7 年的Apple Music更顯優勢。根據2018年的數據,Apple Music全球付費用戶增長速度比Spotify快一倍以上。2020年,分析師Gene Munster稱,“Apple Music將潛在客戶轉化為付費用戶的速度,已經是流媒體巨頭Spotify的2.5倍”。

根據蘋果公司2022年Q2財報數據顯示,來自Apple Music、iCloud和App Store費用等服務達到198.2億美元,同比增長17.28%,超過了除iPhone以外其它所有硬件的收入,成為蘋果公司的第二增長曲線。

不難看出,在“iPod+iTunes模式”走向衰落后,庫克延續了喬布斯的“軟硬件結合”的捆綁方式,蘋果再次依靠“Apple Music+AirPods模式”走出了一條相似的王者之路。 正如蘋果全球營銷高級副總裁Greg Joswiak在官方聲明中所說,從iPhone、Apple Watch、AirPods到HomePod mini、iPad和Mac,Apple的產品線集成了音樂體驗。

“音樂一直是蘋果的一個核心部分,它將音樂帶給數億用戶,就像iPod不僅影響了音樂產業一樣——還重新定義了音樂是如何被發現、聆聽和分享的。” 同時,Apple Music也試圖以蘋果的閉環生態為根基向外滲透,開始面向Android、Windows平臺。2018年, Apple Music 安卓版應用還嵌入了谷歌車載操作系統Android Auto,首次將其車載界面引入非iPhone用戶的使用場景。

可以說,相較iPod這顆精準發送的子彈,Apple Music更像是一種萬能燃料,它與蘋果無處不在的硬件設備一起,構成了真正流動式的音樂服務。

蘋果也持續豐富著音樂服務的定義,向上下游拓展。比如,伴隨各大音樂平臺向聲音內容的拓展,蘋果則率先推動播客付費;為了增強算法推薦能力,于2018年以近億美元收購了音樂分析公司Asaii;今年2月,還收購了人工智能音樂創作公司AI Music。

與此同時,蘋果也在不斷強化Apple music的B端服務。2018年,蘋果推出了面對音樂人的營銷工具Apple Music for Artists,并在同年完成了對音樂識別公司Shazam的收購。單從其聽歌識曲功能來看并不稀奇,但Shazam 早前已經作為B端工具與演出票務平臺、唱片公司達成戰略合作,其商務合作案例之一就包括與華納音樂成立廠牌Imprint Label。

iPod 之父 Tony Fadell 曾在經典版 iPod退市說道:“音樂的未來不是 iPod、iPhone或者 iPad,而是了解你的應用。” 我們需要的不再是放在口袋里的1000首歌,而是一個隨時隨地都能享受的云端“點唱機”,這才是蘋果想要借Apple Music開拓的星辰大海。

蘋果的兩次“音樂革命”

無論是iPod還是Apple Music,蘋果后來的布局都屬于姍姍來遲,但又都成功逆襲。 喬布斯曾經很鄙視訂閱服務。在他看來,人和音樂之間有一種情感上的聯系,相比訂閱到期后下載的音樂就消失,人們更愿意擁有一首音樂。在當時,喬布斯或許是對的,但網絡生活的浸淫讓人們已經不太介意一種實在的“擁有”。

而蘋果公司也很干脆地,在數字音樂下載業務下滑的時候,自己革了自己的命——毅然背棄“購買音樂”這一原初理念,全力投入流媒體戰場。同時,它也沒有自大到依靠已有的iTunes音樂商店去適應音樂訂閱服務,而是推出Apple Music作為新的支點。

音樂從“免費午餐”到貨幣化,再從購買到租賃的服務迭代,iPod與Apple Music,是蘋果的兩次“音樂革命”:第一次是革了行業的命,第二次是革了自己的命。 而在推進Apple Music的道路上,蘋果也完成了一次生態涅槃。

Apple Music貫徹的是蘋果一以貫之的打法,但它的滲透性又是蘋果產品中前所未有的,除了服務思維的強調,更在于蘋果從iPod時期就開始的生態積累。 在蘋果推出Apple Music時,iTunes已經有了有8億左右的綁定用戶量,而2015年1月,Spotify擁有用戶量才超過6000萬。

彼時,蘋果有數以億計的硬件設備,有立足于這些設備之上的用戶數據,以及整個音樂工業鏈條的行業資源。甚至在此后與Spotify的播客服務交戰中,蘋果播客的用戶積累也源于iTunes。 從這個角度回顧iPod的成功,我們看到的是,貫穿整個商業供應鏈的模式創新,往往比單純產品創新更有意義。

在技術更新的歷史進程中,人們聽歌經歷了曲譜、黑膠、CD、磁帶到隨身聽、MP3、流媒體等諸多媒介,iPod的落幕是歷史必然,但曾經的美好會永遠留在時代的記憶里。