記者 | 實習記者 林柳逸

編輯 | 黃月 林子人

“這是美國生殖自由的危機時刻,”《衛報》高級記者Jessica Glenza近日在播客中聲稱,“現在,被一代女性視為理所應當的權利正處于被撤銷的邊緣,更重要的是,該決定似乎只是共和黨人取消其他一系列公民權利的開始,下一個受到威脅的極可能是避孕權、同性婚姻權等等。”5月初,美國政治新聞網Politico泄露了疑似大法官塞繆爾·阿利托(Samuel Alito)撰寫的美國最高法院意見草案,該草案顯示,最高法院意圖推翻50年來始終為婦女墮胎權提供憲法保護的“羅訴韋德案”(Roe v Wade)先例,并將墮胎問題交由各州法律自行判決。

日前,加拿大女作家瑪格麗特·阿特伍德(Margaret Atwood)在《衛報》上發表了其新書Burning Question中的一段文字,抨擊了美國最高法院進一步限制婦女生殖自由的意圖。阿特伍德聲稱,強迫生育是一種奴隸制,其本質是要求擁有和控制女性的身體,并從中獲利:“孩子是一份禮物,由生命本身給予。但這必須建立在自由給予和自由接受的基礎之上……不能拒絕的禮物就不是禮物,而是暴政的征兆。”與此同時,更多的女性活動家與創作者正在為危在旦夕的墮胎權發聲,在草案泄露后的第一時間,9位美國領先的女性主義者在《衛報》上聯合發表了她們的看法,并試圖以憤怒與抵抗向最高法院施壓。

數十年來,持續不斷的政壇斗爭使得婦女墮胎權始終位于美國政治風暴的中心,而對于廣大女性而言,墮胎權的收緊或放開不僅僅是政治生活和黨派斗爭的晴雨表,更是肉體與心靈可能面對的最直接的遭遇。也許,恰如作家卡莎·波利特在《支持:恢復墮胎權》中所期盼的,將婦女本身的處境重新置于這一論爭的核心位置,超越一切基于意識形態的論辯與博弈,真正走進個體的經驗領域,是人們理解墮胎這一文化問題的重要一步。

先是“羅訴韋德案”,之后呢?

在2015年于美國出版的《支持:恢復墮胎權》(Pro: Reclaiming Abortion Rights)中,美國作家卡莎·波利特(Katha Pollitt)寫到:“墮胎的合法化改變了婦女對自身的看法,即成為母親是一種選擇,而不是必然的命運。”日前,波利特在發布于《衛報》的聯合聲明中表示,“羅訴韋德案”曾經是一項改變女性人生的裁決,從基層來看,它可能是最高法院有史以來最重要的裁決之一:它意味著女性不必再因為懷孕而被迫退學,可以規劃自己的職業生涯、離開向她們施虐的伴侶、拒絕嫁給讓她們意外懷孕的不負責任的男人。而今天,這項“母親和祖母們為之奮斗的權利”可能不再受到憲法的保護。波利特認為,“這不再僅僅是墮不墮胎的問題,這基本上是在說,你來這里是為了生育,我們不在乎是否有健康問題、強奸或亂倫……如果一個男人讓你懷孕了,你就必須要那個孩子。這是一個‘了不起’的決議,女性不再擁有這種人權。”

值得警醒的是,當女性無法對自己的身體做出這些基本選擇時,也意味著其他與之綁定的潛在選擇權也正在被國家沒收。女作家兼律師吉爾·菲利波維奇(Jill Filipovic)在聲明中指出,“如果女人不能控制自己的身體,她們就無法控制自己的未來。法官不是愚蠢的人,他們知道這一點。”吉爾譴責道,最高法院的此次草案“將打開一個巨大的蠕蟲罐頭,使整個國家陷入混亂”:支持和保護墮胎權益的社會活動家們已經坦率地聲稱,將繼續不顧一切代價保障婦女的墮胎權益,無論是否合法,法律和民意嚴重的兩極分化已經對美國的民主規范構成了嚴重威脅,此次風波將導致民主制度的又一次磨損和破壞。在吉爾看來,支撐這項草案的根本不是對法律的忠誠,甚至不是對胎兒生命價值的尊重,而是一種極度厭惡女性的世界觀——“它試圖恢復傳統的性別角色,恢復男性對公共經濟和政治生活的主導地位,以及女性的屈從和依附。”

更令女性活動家們感到擔憂的是,各州在疫情期間增設的對于墮胎的臨時限制,可能會被用作禁止墮胎的借口而予以長期保留。據《紐約時報》報道,一些共和黨領導的州已將所有墮胎都列為“非必要醫療程序”,予以取消或推遲,部分醫生甚至被禁止提供“藥物流產”。盡管這些禁令中有許多項已被法院勒令取消,但推翻羅訴韋德案的消息傳出后,女性將再一次被各種可能發生的潛在威脅裹挾。劇作家伊芙·恩斯勒(Eve Ensler)警惕地指出,女性生殖自由被剝奪,意味著右翼分子的其他厭女行動也將進一步催化,“現在這些剝奪婦女權利的行動計劃在疫情期間升級了,如果我們允許抹殺女性的這一核心權利,那么抹殺所有人的行動就會升級。”

作為特權存在的“生殖自由”

在諸多女性活動家看來,1973年的羅訴韋德案雖在一定程度上保護了女性的墮胎權,但它在實踐方面卻存在著程序上的不合理與邏輯上的不平等,推翻羅訴韋德案將使得美國婦女原本就緊張的生殖自由進一步喪失。人文學者悉尼·卡爾金(Sydney Calkin)博士在聯合聲明中坦言,“對于很多人來說,羅訴韋德案所保護的權利在實踐中并沒有多大意義,因為反對墮胎的州依舊能夠讓墮胎變得幾乎不可能,許多州制定了繁重的律法,使墮胎在邏輯或程序上不可能,或者非常昂貴。”作家莫娜·艾爾塔維(Mona Eltahawy)進一步指出,推翻羅訴韋德案只會加劇墮胎過程中原本就存在的不平等:無論此次最高法院的最終裁決如何,那些負擔得起出國費用的人將繼續前往其他地區尋求安全墮胎,而大多數黑人、土著、棕色人種以及工人階級的女性卻無法這樣做,這多年來一直是美國的現實。

“如果國家規定強制生育,那它為什么不支付產前護理、分娩、產后護理費用,以及撫養費?如果國家非常喜歡嬰兒,為什么不尊重那些擁有最多嬰兒的婦女,讓她們擺脫貧困?”瑪格麗特·阿特伍德在其新作中質問道,“相反,它只是想加強慣用的拙劣伎倆:強迫婦女生孩子,然后讓她們付錢,付錢,再付錢。”如果依照阿特伍德的觀點,強迫生育是奴隸制的復歸,那么遭受奴役最深重的群體將是那些擁有最少話語權的底層婦女。

半個世紀以來,美國底層婦女面臨的境況并不如憲法所聲稱的那樣光明。即便是在墮胎權受到憲法保護的時期,數十家德克薩斯州的墮胎診所依舊被強制關閉,密蘇里州的立法者還對僅存幾家可以墮胎的診所增加了“72小時等待期”等要求。隨著更多診所的消失,越來越多婦女將別無選擇,只能求助于同樣艱難的藥物流產。在《支持:恢復墮胎權》中,卡莎·波利特寫到:“有些人最終會進入急診室,有些人將會受傷,有些人可能會死亡,這就是所謂的旨在保護婦女免受‘危險診所’傷害的法律帶來的結果,這就是所謂的支持生命的運動為生命所做的事。”

慈善組織“墮胎支持網絡(ASN)”的創始人,活動家瑪拉·克拉克(Mara Clarke)觀察到,“直到2010年,美國87%的縣都沒有能夠為底層婦女提供墮胎支持的地方。2017年,這一比例進一步惡化為90%。”克拉克聲稱,一些英國人和歐洲人極易想當然地認為墮胎是一個美國式問題,但他們并不知道美國的現實也普遍存在于歐洲的許多地區:北愛爾蘭至今沒有可以提供流產支持的委托機構;去年在歐洲,波蘭幾乎全面禁止了墮胎,“那里的婦女因為醫生不愿給她們墮胎而死”;南歐的馬耳他和安道爾沒有合法墮胎,墮胎在列支敦士登也受到嚴格限制,“如果把全球南部的現實也納入考察,情況只會更糟。”

即便困難重重,婦女們仍一直在努力:“她們在房租或水電費上節省,拼命湊出500美元的墮胎費;她們開車穿越整個州前往診所,睡在自己的車里,因為她們連汽車旅館的費用也付不起。” 卡莎·波利特為這些底層婦女辯護道,她們這樣做并不是因為她們是放浪形骸的蕩婦,也不是因為她們厭惡孩子、拒絕成為一個母親(相反,很多選擇墮胎的女性已經是母親了),而是因為她們非常珍視自己未來的可能性,以及對生活的選擇權,哪怕這種選擇的成本對于她們而言十分昂貴。

打破沉默,以精確的語言呈現墮胎

如果生殖的自由無法完全由女性自己掌控,如果前途無量的人生隨時可能因為一次意外懷孕而被中斷,懷孕就變成了一種“病”:“一種只會攻擊女人的病,把她們變成家庭主婦的病。”在2021年威尼斯電影節金獅獎獲獎影片《正發生》(Happening)中,因非法墮胎而飽受身心折磨的女大學生安妮如是說道。日前,這部由奧黛麗·迪萬(Audrey Diwan)執導的影片正在英國院線全面上映,該影片改編自法國女作家安妮·艾諾的自傳作品,敘事背景設定在1960年代墮胎合法化之前的法國,故事聚焦于女大學生安妮在非法墮胎過程中所遭受的肉體與精神的雙重創傷。2021年該片于威尼斯電影節首映時,評論家們就立即將安妮的困境與世界各地不斷收緊的墮胎政策聯系起來。

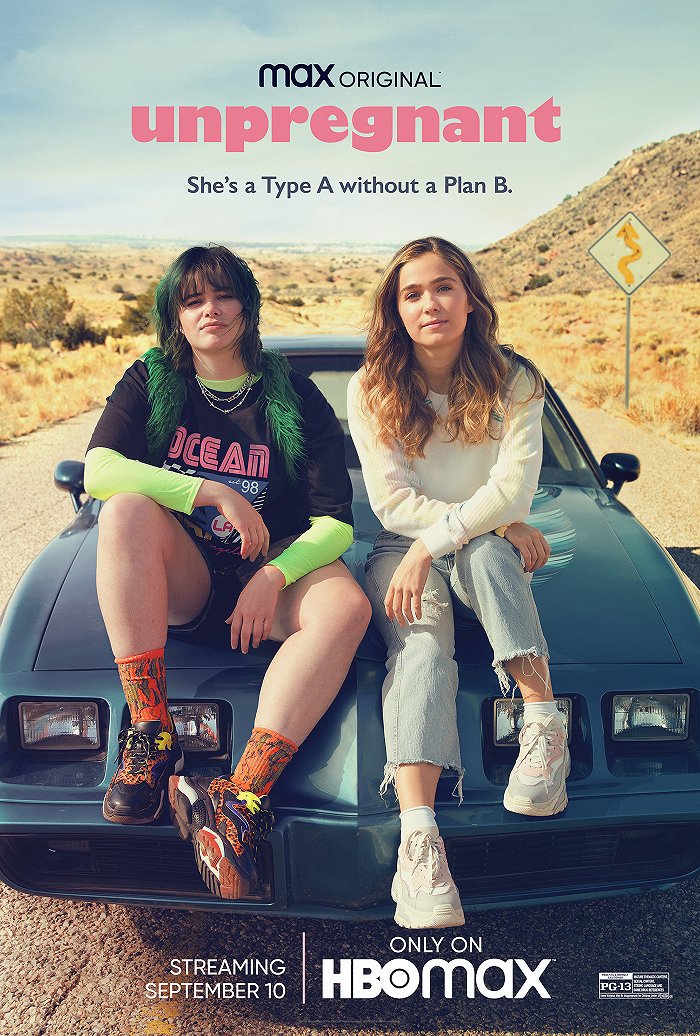

日前,奧黛麗·迪萬在接受《衛報》采訪時談到,“用過去時來講述故事可能會給人一種問題已經解決的感覺,但我想指出這個問題的當代性與持久性。”在采訪中,迪萬與《未懷孕》(2020)女導演瑞秋·戈登伯格(Rachel Goldenberg)都不約而同地坦言,她們自己的墮胎經歷讓她們對有關墮胎的電影項目更感興趣,并且兩人一致認為,女性創作者應努力突破當前文化中存在的關于墮胎的恥辱感。“幾年前我墮胎時,我幾乎沒有告訴任何人,”戈登伯格說,“但一旦我意識到我自己的沉默增加了恥辱感,我又開始向所有人談論墮胎——我不會閉嘴的!”迪萬同樣將制作《正發生》視為一個讓更多人看清女性真實境況的寶貴契機:“恥辱讓每個人都保持沉默,而這種沉默致使一切都不會改變。”

這些女性視角的影片批判現有律法、意識形態的方式之一,便是如實地描繪冗長繁重的墮胎程序本身。然而,相比于《未懷孕》(2020)和《珍妮熱線》(2022)對于流程本身的詳盡還原,迪萬在《正發生》中更傾力于描繪非法墮胎在肉體層面的血淋淋的真相。在大多數導演選擇移開鏡頭的殘酷之處,迪萬讓攝影機繼續運行,正是通過這些讓影評人“生理不適”甚至“當場昏倒”的鏡頭,《正發生》承認了一個通常被隱于視野之外的準確的、痛苦的現實。卡莎·波利特同樣認為,在呈現墮胎之于女性的真相時,對肉體做出最精準的描繪十分必要,她觀察到:

“除了少數例外,墮胎在男人的作品中常常只是一種象征,例如象征著現代的異化、一種更宏觀的文化上的不育。而只有女性作家才會賦予這個主題以血腥的現實主義筆法,以及情感、社會層面的復雜性。”

墮胎是無數女性一生中最為震撼的經歷之一,而女性自己對于墮胎的感受、經驗與描述在文學作品中卻是空白與沉默的,正是這種震驚與失落促使女作家安妮·芬奇(Annie Finch)決定編寫《精選詞:墮胎的作家們》(Choice Words:Writers on Abortion)一書。在書中,安妮·芬奇用20年的時間搜尋了跨越五個世紀的數百位女性作者關于墮胎的描繪,其中包括準確的藥草清單、驗孕棒的顏色、雙腳抓握手術臺時冰冷的感覺、金屬儀器的聲音、難以忍受的抽筋和疼痛,血流和血塊的樣子……安妮·芬奇認為,如果不使用這種身體、心理和道德上的精確語言,女性就無法打破她們對墮胎的沉默,精準的描繪將喚起疼痛、鐫刻疤痕,但它同時也是對記憶與創傷的愈合,是通向享有共同感知經驗的共同體的必要路徑。

墮胎合法是維護隱私還是追求平等?

如果說打破羞恥與沉默、奪回對經驗的表達權是爭取生殖自由的起點,那么奪回“身體”的斗爭則是起點之后更為艱難與漫長的跋涉。1972年,當“羅訴韋德案”在法院進行審理時,各州已開始對其墮胎法進行改革,并允許婦女因強奸、亂倫、胎兒畸形等原因墮胎,而激進的女性主義活動家露辛達·西斯勒(Lucinda Cisler)卻在這一許多人以為勝券在握的時刻警示廣大女性同胞,不應該接受任何讓婦女身體受到國家管制的“半吊子改革”。在一次會議上,她舉起一張代表理想墮胎法的紙張,這張紙是空白的。西斯勒認為,女性在“羅訴韋德案”中獲取的自由是不徹底的,此案的“勝利”是一次失敗,她擔心此案中包含的對婦女身體權利的限定在未來只會加劇,而永遠不會被立法者拋棄。在《支持:恢復墮胎權》中,卡莎·波利特寫到,“也許她(西斯勒)是對的。那些在當時看來只是‘小細節’的權利限制,如今卻被證明是女性運動進程中的關鍵斷層。”

“當年Blackmun法官在‘羅訴韋德案’中的多數意見都是關于隱私權的,但荒謬的是,在現實中,婦女身體最私密的部分和她將做出的最私密的決定從未如此公開。”波利特認為,“羅訴韋德案”的失敗首先就在于,它并未如其所承諾的那樣,讓墮胎成為婦女隱私權的一部分。“事實是,每個人都可以參與對女性身體的這場權衡,甚至是她的雇主。”

波利特指出,“他們不能把婦女的生殖權完全推倒,但他們可以將婦女的身體置于監視和控制之下。”如果一家企業老板認為緊急避孕藥和宮內節育器都是“墮胎藥”,是被上帝禁止的,他就有權將它們排除在女性員工的健康保險之外——事實上也的確有人這樣做,比如好必來(Hobby Lobby)公司。2014年春天,堪薩斯州的立法機構提出一項法律,要求所有醫生上報每一次流產手術,無論患者的懷孕時間是長是短。波利特無奈地指出,“婦女想要把身體看作是屬于自己的,就是這么困難。”一切現實恰如阿特伍德所揭示的那樣,婦女無法自己決定是否生孩子,她們身體的所有權屬于國家。

而“羅訴韋德案”更大的局限性,已被金斯伯格(Ginsburg)法官以及其他女性主義法律學者指出,即最高法院應該以“平等”而非“隱私”為由使墮胎合法化。而實際上,婦女的隱私權在墮胎論爭中很少有人買賬,至于平等則更是奢侈之物。承認墮胎在一些極端的生理條件下是合法的,這一裁決有相當一部分是出于對醫生和醫療機構的判斷的尊重,而非對婦女身體本身的尊重。“似乎婦女拒絕生育的愿望本身是不夠有說服力的,它必須得到一個可敬的權威人物的批準,而這個權威人士在當時幾乎總是一個男人。”而這一切的根源,波利特寫到,“也許是因為他們認定女人應該為他人而活……也許是因為他們不認為婦女有自我權利。”畢竟,只有“自我”才能有隱私,只有“自我”才能擁有平等。

我們生活在一個“敵視婦女對美好生活的渴望”的社會中,在這樣的社會條件下,意外懷孕的女性面臨著自身命運可怕的失控,因而,波利特進一步總結到,“墮胎是一種自衛行為……為什么一個女人不能說,這對我來說不是正確的時間?或者兩個孩子(或一個)就足夠了?為什么女人必須為不生孩子而道歉,只因為她碰巧懷孕了?就好像我們認為做母親是一個女人從第一次月經到更年期的默認設置。”波利特的有力質問讓我們意識到,剝奪墮胎權是對女性主體性的深深漠視,同時也是對母性嚴肅性的蔑視。

參考資料

Katha Pollitt.Pro:Reclaiming Abortion Rights.Picador.2015

Annie Finch. Choice Words:Writers on Abortion. Haymarket Books.2020

‘It’s a hell of a scary time’: leading US feminists on the threat to Roe v Wade

https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/04/its-a-hell-of-a-scary-time-leading-us-feminists-on-the-threat-to-roe-v-wade

‘Silence guarantees nothing will change’: film-makers challenge the anti-abortion movement

https://www.theguardian.com/film/2022/apr/22/silence-guarantees-nothing-will-change-film-makers-challenge-the-anti-abortion-movement

‘Enforced childbirth is slavery’: Margaret Atwood on the right to abortion

https://www.theguardian.com/us-news/2022/may/07/enforced-childbirth-is-slavery-margaret-atwood-on-the-right-to-abortion