編者按:人天性以貌取人,人們常以長相來預言一個人的吉兇禍福,決定一個人的官職功名甚至終身大事。既然長相如此重要,那么何種面相為貴、何種為賤,就需要一定的評判方法,古人由此發展出了相術以及將相術標準化、文本化的相書。本文討論中國古代相術世界,對相術這個不登大雅之堂卻在實際生活中影響著人們決策和價值判斷的神秘之學做了深入剖析。今人研究相術,尤其需要注意相書記載和相術實踐之間撲朔迷離的關系,二者不能簡單地對應,相術實踐根植其中的復雜社會心理不可不察。

《看臉時代》

文 | 段志強(《讀書》2022年5期新刊)

一

荀子認為,他正生活在一個看臉的時代。一個人長得好不好——荀子說的主要是男性——很大程度上決定人們對他的評價,結果就是大家爭相追求顏值,以至于“今世俗之亂君、鄉曲之儇子,莫不美麗姚冶,奇衣婦飾,血氣態度擬于女子”,而在婚戀市場上最受歡迎、“婦人莫不愿得以為夫,處女莫不愿得以為士”的,自然也是這樣的人。

目擊時弊,荀子不以為然。他寫了一篇《非相》,非的就是這種不正之風。《非相》里列舉了圣賢們的長相,大部分不像正常人;又說昏君如桀、紂,都是又高又帥體格又好,“古者桀、紂長巨姣美,天下之杰也,筋力越勁,百人之敵也”,那么人與人之間,到底是比外表,還是比內在呢?以這樣無可辯駁的論據,荀子抨擊了當時流行的相人術,所謂“相人之形狀顏色而知其吉兇妖祥”的技術。

但是,對荀子的批評,后世的相士們肯定不以為然。他們理解的相面,絕不是比誰更好看,而且《非相》一篇雖然反對相術,但其中一句“相形不如論心”卻被相士引去,幾乎成為相術的金科玉律,荀子反而變成了相術譜系中的重要一員。

時代進步快。幾百年過去,到東漢王充筆下,“長得好”在相術體系中已經成了一個需要辯護的特質了。王充是相術的支持者,《論衡》中有一篇《骨相》,開頭就說人的命運很容易知道,辦法就是觀察“骨體”。王充的論據跟荀子差不多,都是古來圣賢的奇怪長相,只不過結論和荀子正相反:正因為大人物都有特殊的外表,所以可以通過外表判斷人的命運。有趣的是王充寫的圣賢外貌和荀子筆下大多不一樣,例如荀子說“皋陶之狀,色如削瓜”,皋陶的臉色如同削了皮的瓜,大概是一種綠白色;王充則說“皋陶馬口”,不太容易想象。

王充舉出的唯一一個長得好的例子,是漢初名臣陳平,說他“貌體佼好”。陳平年輕時很窮,飯都吃不飽,營養不良的人還能擁有美貌,所以“眾人怪之”。《論衡》于是承認,“面狀肥佼,亦一相也”,只要有“異”。可見如果沒有別的特異之處,長得好只能算缺點,不會有大出息。總之,相術最重視的相貌,在荀子筆下是“美”,而到王充的時候就變成了“異”。這個“異”,當然與東漢流行的讖緯有關。

荀子與王充一正一反,論證的落腳點卻都一樣,那就是大人物的長相如何;反過來說,一個人究竟長成什么樣才能變成大人物?

上海博物館藏戰國楚竹書中有一篇《鮑叔牙與隰朋之諫》,簡文中齊桓公回顧了三代用人之法,說夏代是“觀其容”,商代觀其容還要“聽其言”,周代除了觀容、聽言又有升級,可見古人心目中,“觀其容”是較為初級,但也應該是較為普遍、不可或缺的選人方法。

選人要看長相,幾乎是歷史上一以貫之的規則。為人熟知的唐代科舉“身、言、書、判”四條標準,“身”要求“體貌豐偉”,就是公然的以貌取人。史料記載,元朝幾位皇帝非常重視“步態”,見到有所表現的人才,就“命之步”,或者“令縱橫行殿中”,以此識別人物,這也是一種相人術。

明初,山西平遙訓導葉伯巨上書朱元璋,說如今朝廷求才若渴,地方官搜求人才、送往京師,如同押送重犯。可是到了京師之后呢?“除官多以貌選”。論“貌選”,明朝前三代帝王誰也不遑多讓。建文二年殿試,本來排名第一的是江西吉水人王艮,結果因為“貌寢”,改成胡廣。后來兩人成了鄰居,朱棣兵臨南京城下之時,卻是王艮服毒自殺,胡廣歸附新君。而那位造反的燕王也曾聽一位相士袁珙的話,說他命該“太平天子”,但是要等到“年交四十,須長過臍”才能身登寶位。甚至后來朱棣為廢立太子而糾結,也是這位袁珙相了仁宗、宣宗的面相,才一言以決之。這些橋段并非民間野史,而是出自“靖難功臣第一”的姚廣孝為袁珙所寫的墓志銘,還見諸《明太宗實錄》及《明史》這樣的堂皇史冊。

到清代,更出現了制度性“貌選”的“大挑”之法。為了解決屢考不中的舉人們的出路問題,乾隆定制,每隔數科,在會試放榜之后即舉行一次“大挑”,多次落榜的舉人可以報名參與,由王大臣面試揀選。如何“挑”法呢?嘉慶十三年規定,每班舉人二十名,一排站好,各自報上姓名、年齡,主持揀選的親王看上一眼,從中挑出一等三人,二等九人。入選一等的舉人就擁有了做知縣的資格,二等可以做個教諭、訓導之類的教官。“大挑”一途,在清代算是非常重要的一條出路,以國家選拔官員之大典,竟取決于“看臉”。

自然,以貌取人的選官方式受到持續的批評。晚清人記下一條謎語,以“大挑”為謎面,打二古人名,謎底是“顏良、文丑”,可謂善謔而虐。但進士錄取名額有限,要在考試體系之外緩解舉人積壓的問題,清朝也沒有找到更好的辦法,“大挑”一直延續到科舉取消。

黃正建統計了唐代的相面事例,發現相術的核心作用是告訴人們能不能做官以及如何升官(《敦煌文書中〈相術〉殘卷與唐代的相面》,《敦煌學輯刊》一九八八年第一、二期)。唐代如此,其他時代也概莫能外,一個人長得如何,與他的命運——主要是做官的命之間,既有術數性質的神秘聯系,有時也會有體制性的實在因果。即使一般人沒有做皇帝做大官的福分,也負不起識拔人才、選官任官的責任,還可以憑借相術發現些未來的大人物,并進而燒冷灶、下閑棋,交朋友、選女婿——《史記》記載呂太公“好相人”,他正是通過相人之術,才把女兒嫁給劉邦的。所謂“命運”,本來就是人我糾葛。

有了這樣的社會實踐和公眾認知,“知命”和“造命”甚至可以產生閉環連接。陳慶桂《諫書稀庵筆記》記了這樣一個故事:舉人某,身材十分高大,參與大挑,自以為必得,結果落選。他攔住王大臣的車駕,質問大挑標準,大臣回答說:“我挑命也。”大臣的話,既可理解為知命,又可理解為造命,總之令人“無言以退”。唐代李勣臨事選將,要選長相“豐厚”者,因為“薄命之人,不足與成功名”,這些人立了戰功,自然也就證明確實命該如此。

總之,相術與“做官”一樣,是跨越階層、跨越時代的共同信仰。從神秘的江湖方術,到廟堂的選官制度,這兩種看起來分處光譜兩端的相人術之間是連續的、融合的,它們的連接點正是命運的無常,和人們對“做官”的渴望。

二

王充對面相與命運的關系抱有一種相當機械的看法。《骨相》篇說:“人命稟于天,則有表候以知體;察表候以知命,猶察斗斛以知容矣。”人的外表與命運的關系,就像容器與容量的關系那樣,如影隨形,一望可知。東漢王符《潛夫論》也有一篇《相列》,其中說:“人之有骨法也,猶萬物之有種類,材木之有常宜。”什么樣的骨法也就決定了將成為什么樣的人。他們都把命運比作內在本體,把骨相看作外在表征,相術乃是由外及內、由表及里的觀察方法。

后來,王充、王符都曾被看成是“唯物主義哲學家”,是“反對迷信”“批判神學”的“進步思想家”、無神論者。顯然,對相術的支持并沒有影響他們得此嘉名。他們的論證也確實排除了神秘主義的成分,與重視經驗、依賴觀察的經驗科學有其相似之處。推而廣之,古代“術數”往往以數學為基礎,建立起可以推算的理論模型,輸入數據,就能得到結果,有什么樣的征兆,就意味著什么樣的結局,不考慮理論前提的話,完全稱得上是理性、冷靜的知識體系,與那些直指人心、不講邏輯的道德哲學判然兩種風格。

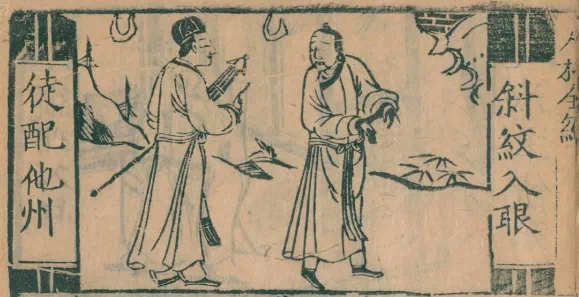

既然相人術就像“察斗斛以知容”般斬釘截鐵、毫不通融,那么這種技術也應該像度量衡那樣精確、標準,不能言人人殊,不容多元解讀,而一種技術既要標準化,則必然形諸文字,載之典籍。《漢書·藝文志》著錄《相人》二十四卷,大概就屬于這種相書,可惜早已失傳。

《漢書》記載,西漢名臣黃霸年輕的時候,有一次與“善相人者”外出,看見一位女性,相士說:“此婦人當富貴,不然,相書不可用也。”相書的權威,給這位相士提供了充足的理論自信。黃霸一問,“其鄉里巫家女也”,身份低微,但仍娶她為妻,“與之終身”,終于夫以妻貴,位至丞相。故事中,相書、相術和命運若合符契,可以前知,可以后驗。

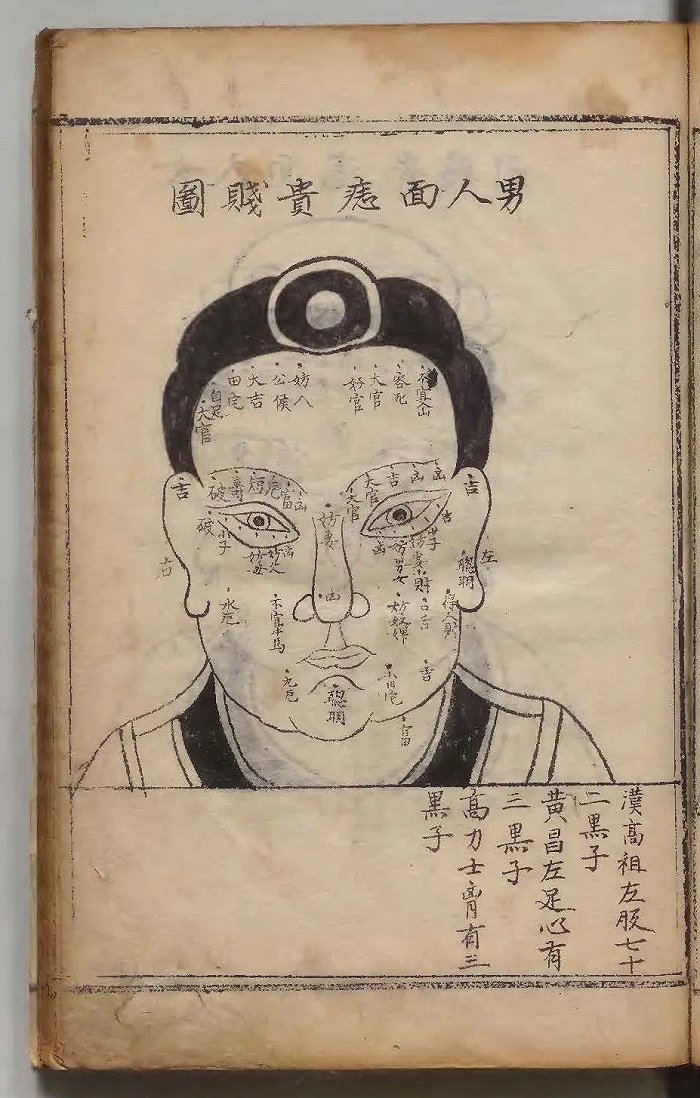

不但民間有相書,宮廷中應該也有類似的技術指南。《后漢書·皇后紀》記載當時挑選后妃的流程,要由宮廷官員以及“相工”在洛陽鄉中閱視良家童女,選擇“姿色端麗,合法相者”載還后宮。什么才算是“合法相”呢?應該也有載在文本的條條框框,才能便于操作。

另外一些故事表明,相術不但有法可依,而且還能交叉驗證。《舊唐書·方技傳》載,隋煬帝居藩時曾請相士乙弗弘禮看相,結論是“王骨法非常,必為萬乘之主”。煬帝末年天下多故,又把乙弗弘禮召來,“謂弘禮曰:‘卿昔相朕,其言已驗。且占相道術,朕頗自知。卿更相朕,終當何如?’弘禮逡巡不敢答。帝迫曰:‘卿言與朕術不同,罪當死。’”——隋煬帝自己也很懂相術,而且相信相術確有標準答案,只是需要找個專業人士來驗證一下而已。很有可能,隋煬帝也讀過相書。

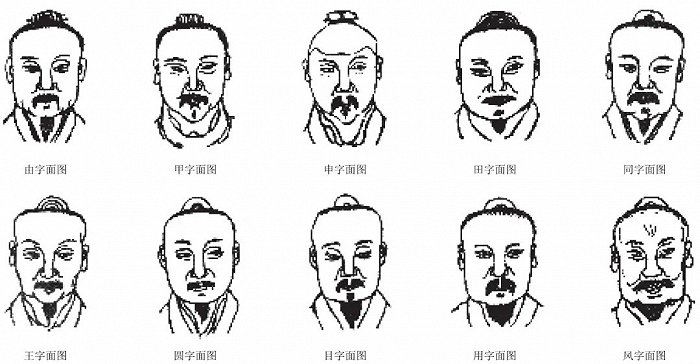

“以貌取人”的選官之法,是不是也有客觀標準呢?關于清代“大挑”的去取原則,商衍鎏《清代科舉考試述略》中有一段著名的話。他說舉人大挑,重在形貌應對,而形貌“相傳以同、田、貫、日、氣、甲、由、申八字為標準”:“同”者面方體正,“田”者舉止端凝,“貫”者體貌頎長,“日”者骨格精干,這四種長相為合格;“氣”者形相不正,“甲”者上寬下削,“由”者上窄下粗,“申”者上下皆銳而中粗,這四種長相為不合格。不過,這八字標準,商衍鎏明說是“相傳”,官方文獻中也從未見有成文規定。

晚清舉人丁樹誠曾參與光緒十五年的大挑,日記中記下大挑流程:“雁行入,閣外班立。前排出,乃右進。由右轉中,鵠立南向,正中北面坐者,睿王、鄭王也。”班齊之后,與挑舉人不過“跪背履歷,自念某人、若干歲二語,極簡短”,一班背完,主持大挑的王大臣“呼名起,連起八人去,即不中選者。旋皆起立,呼三四人近案,擇選知縣,余不動者,皆列教職”。參與大挑的舉人動輒一兩千人,往往要歷時三四日才能挑完,從大挑的流程來看,每個人輪到的時間極短,不可能像相面一樣認真端詳,分成八類、對號入座。中選與否,全在大人物一念之間。

相比于選官制度中的隨意和偶然,反而是一些有心人物更注重“由相及心”“觀人知性”。晚清曾國藩以善相人而聞名,常在日記中記下他對人物的第一印象,包括眼神、口鼻、面色等項。咸豐九年三月初八日的日記說,他“夜思相人之法”,定下十二字標準,六美六惡:“美者曰長、黃、昂、緊、穩、稱,惡者曰村、昏、屯、動、忿、遁。”十一月八日又記他“細參相人之法”的心得,是“神完氣足,眉聳鼻正,足重腰長,處處相稱”四句。流傳更廣的曾國藩相法是這段口訣:“邪正看眼鼻,真假看嘴唇;功名看氣概,富貴看精神;主意看指爪,風波看腳筋;若要看條理,全在語言中。”曾國藩最關心相術的時候,也正是他和太平軍戰事最激烈的時候,他關注的重點其實也是用人,是特殊狀況下的選官。

用最經濟、最高效的手段準確識人,在人際關系中減少成本、最大化收益,是相術流行的社會基礎。社會交往永遠存在,“做官”欲望不易熄滅,因此相術不像風水、擇日、占卜等術數只在特殊時刻才會用到,它的“應用場景”最多、流行程度最高,許多“善相者”都不是相士出身,所以它的“專業化程度”也相對較低。大批“業余”讀者的存在,助長了相術知識的文本化、標準化。

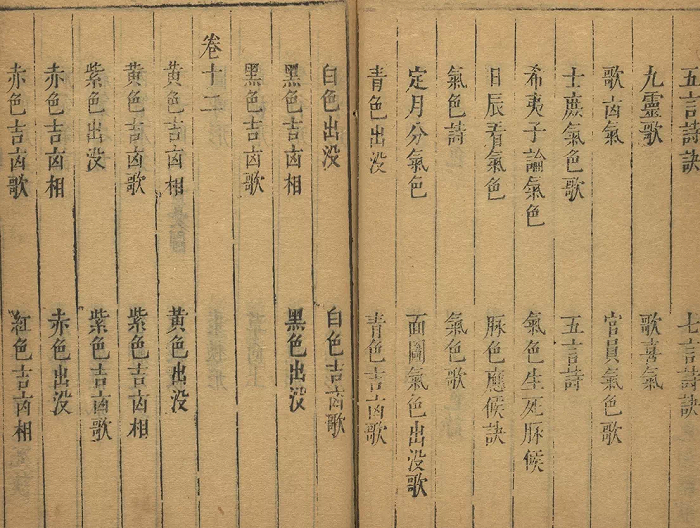

文本化與標準化,往往是一件事情的兩面。歷來的各種方術典籍,無論相書、命書還是風水書,無不大量使用表格,很多還有圓盤形圖示,為的就是刪繁就簡、分類清晰,看上去就令人生出信賴感。可惜我們都知道,世事無常、人生多歧,越是要精準,就越容易落空。唐代韓愈給發明八字算命術的李虛中寫墓志銘,先說這種新方術“其說汪洋奧美,關節開解,萬端千緒,參錯重出”,似乎是重大的理論發現,但馬上筆鋒一轉:“學者就傳其法,初若可取,卒然失之”,方術的奧妙,就隱藏在這“可取”和“失之”之間。

三

回過頭去看古代的書籍世界,我們很容易被目錄書所迷惑。目錄書里,大張旗鼓的都是正經正史、宏文杰構,凡屬“小道”之列的,往往被壓縮在角落,甚至完全抹去。《四庫全書總目提要》子部術數類的相書部分只著錄了《月波洞中記》《玉管照神局》《太清神鑒》《人倫大統賦》四種,主要因為這是四庫館臣從《永樂大典》中輯出的五代宋金作品,“有資考證”,最多算是舉例說明,完全不能代表真實文獻世界的分布狀況。至少在南宋以后,諸如風水、算命、相面乃至醫書、科舉之類的實用性書籍,在書籍出版中絕對占據優勢,然而像《神相全編》《柳莊神相》等流傳極廣的相書,卻未能入四庫館臣的法眼。

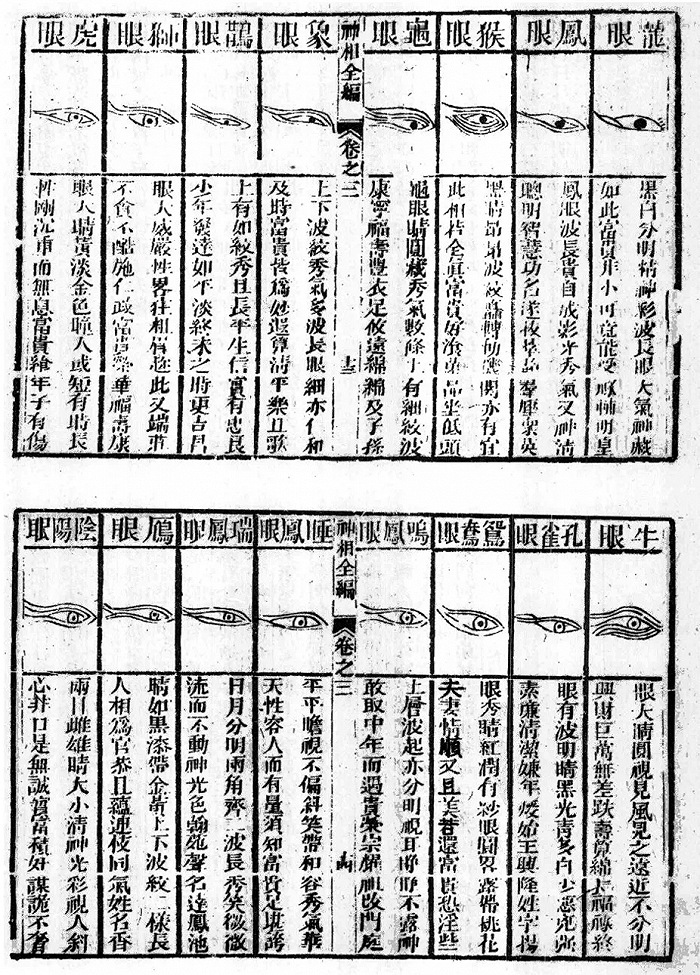

目前能看到的最早的相書,是保存在敦煌文獻中的十幾種殘卷。經過幾代學者的研究,這些相書的面目已經逐漸清晰。從技術上看,敦煌相書還比較簡單機械,例如說“女人左頰高妨父,右頰高妨母”“臂方有財,短粗臂者則勞苦”等等,很像是給普通人參閱,帶有半參考、半休閑性質的相法手冊。宋代以后,傳世相書才越來越多,今天能看到的可以確定年代的相書,除了四庫館臣輯錄的那幾種之外,基本上都是明清的作品。

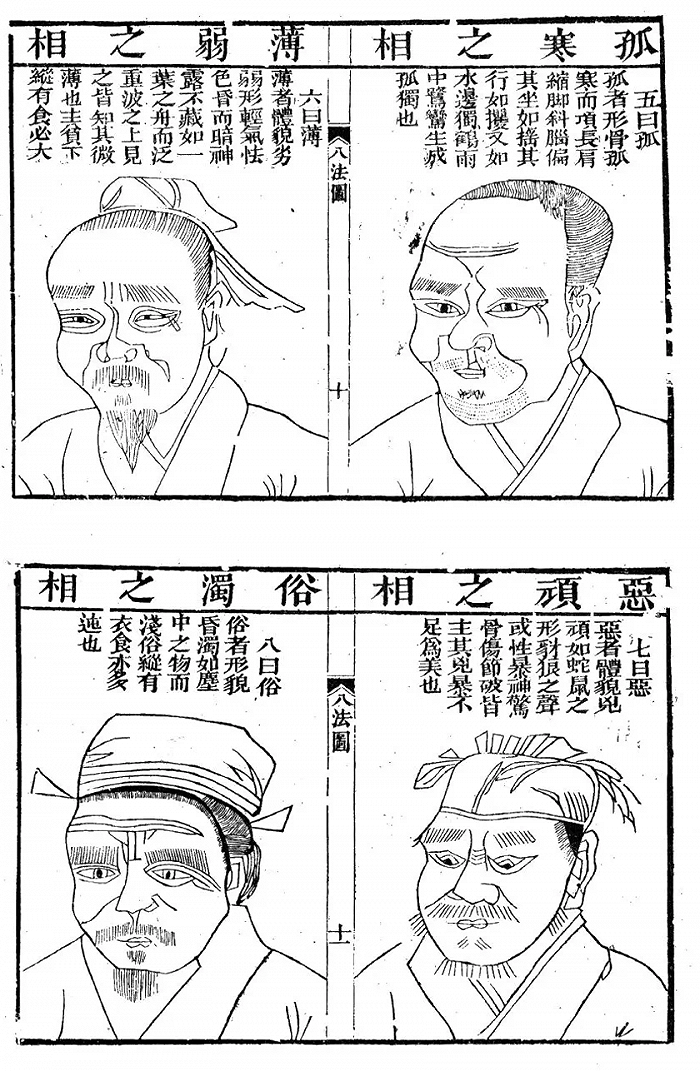

在方術的世界中,文本與實踐的關系一直是個撲朔迷離的問題。后世史家只能通過文本來揣測歷史,而一名合格的術士,顯然不可能僅靠“書本知識”行走江湖。比如,敦煌相書講步法之相,說:“凡人如龍行,三公。虎行,將帥。似鵝行,大夫。似龜行,三公。似小兒行,貴。似雀行,下賤。”不過究竟如何走路才算像龍像龜像鳥雀,大概還得看相師的經驗積累和臨場發揮。

一方面是逐漸增多的相書,一方面是各類史料中保存下來的相術故事,這兩者的對應性如何呢?敦煌相書云:“足心有黑子,大貴,三公”;《太平廣記》有一則故事說,唐代張仁愿一只腳下有黑子,而當時還在他帳下服役的安祿山不但兩只腳都有黑子,還比張仁愿的更黑更大,因此成為張仁愿的親信。這兩則材料常被作為相書知識得到實際應用的證明,不過《太平廣記》這一條關于安祿山的筆記多是荒誕不經之語,例如說安祿山醉臥時化為豬龍之類,恐怕不能看成信史,但即便是后人杜撰,也得有所憑據,相書可能就是源頭。

但這只是例外,大部分相術故事在相書中都找不到依據。比如前引朱棣“年交四十,須長過臍”就可以做皇帝的相法,在現存明代之前的相書中就見不到類似的理論。相師也許另有其不傳之秘本或秘術,不過更可能是他觸景生情、因人設教。明代謝肇淛《五雜組》有一則說,蘭溪楊子高以相術知名,有一次到謝肇淛齋中,坐客二十來人,楊子高一一辨識其身份,絲毫不爽。謝肇淛事后問之,答說:“此無它,但閱人多耳。”——“閱人多”實是跑江湖的不二法門,而準確判斷來人的身份與職業,又是所有術士必修的基礎課程,卻非單靠相書所能學會。

術數史研究由此面臨困境:一方面只能依靠現存的文獻,另一方面術數的實踐與文獻之間卻可能存在嚴重的脫節。其結果就是,盡管有數量繁多的術數類書籍存世,我們對古代的術數世界仍然缺乏理解。

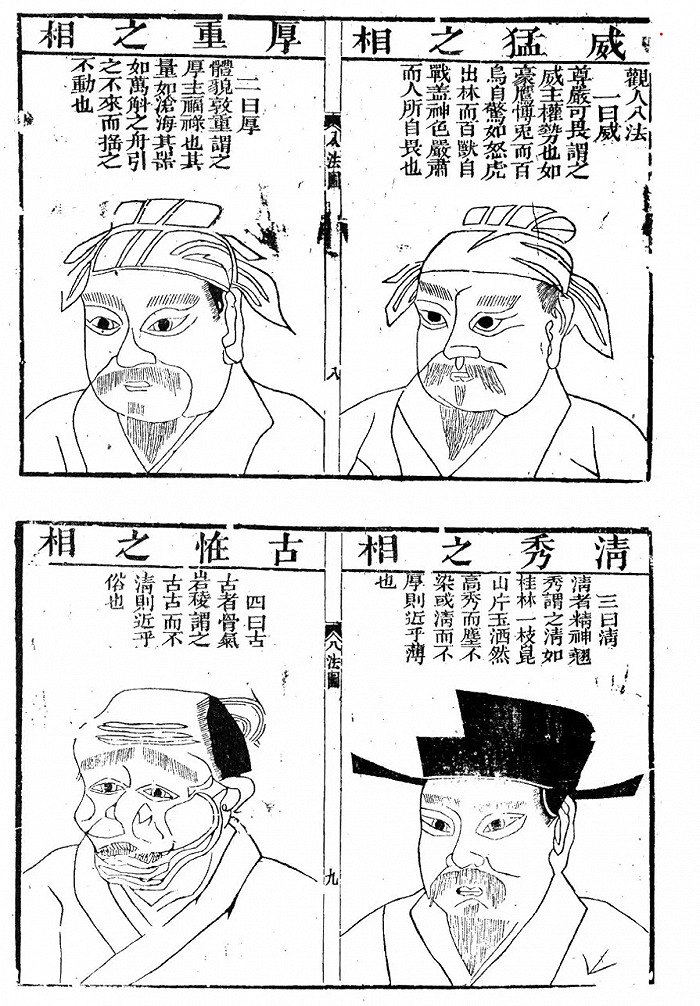

王興的新著《明代的相術:命運與身體》(Physiognomy In Ming China: Fortune and the Body)與大多數討論術數的著作不同,作者除了討論相學文本的演變和分化,還非常關心相術的實踐。作者發現,相書的標準化記載和相術的實踐之間,其實存在相當大的落差。比如說,為了說明某種長相特征,相書常常會畫許多幅頭像,以便讀者按圖索驥。但以當時的刻印技術,實在太難表現出微妙的面部差別,更別說那些分類是不是合理、標注的形容詞(清、奇之類)能不能言傳了。結論是,古人如果想靠閱讀相書來掌握這門技術,恐怕并不容易,還得靠另拜名師,指點江湖伎倆才行。

以正統儒家的眼光來看,方術的先天不足在于,其中沒有道德的位置。倘若塋地形勢決定了家族的興衰,出生時日決定了個人的命運,面目身體預示著吉兇休咎,那人為什么還要做好人呢?倘若世間萬事都依照方術所揭示的規律冷漠運轉,那人的意義體現在什么地方呢?宋代以后,術數類書籍往往都會有一個“政治正確”的序言,預先解決這個理論困境,相術類書籍的常見套路,是說心術決定了面相,看相是為了看心,而心地善惡才是決定命運的關鍵。社會上還流傳很多“改相”的故事,說某人本來面相不好,后來做了好事,面相改觀,進而改命,那就更有道德說教色彩,也增加了術士行術的正當性和靈活度。

進而言之,方術的實踐根植于復雜的社會心理,不但不宜用科學/迷信的二分法加以框定,也無法單靠文本窺其實際。相書條目清晰,相術實踐卻模糊含混;相書客觀機械,相術實踐卻兼容道德,正說明方術與經驗科學的相似性也就僅止于“相似”而已。明代馮惟敏《海浮山堂詞稿》中有一支散曲諷刺相士道:“對著臉朗言,扯著手軟綿。論富貴分貴賤,今年不濟有來年。看氣色實難辨,蔭子封妻,成家蕩產,細端相胡指點。憑著你臉涎,看的俺靦顏,正眼兒不待見。”神秘技術淪為語言藝術,正是一般江湖術士的必然歸宿。

另一方面,歷史文獻中又充斥著相人術的成功傳奇。崇尚科學理性的歷史學者要么把這些故事看成是“迷信”,要么看成是“策略”。歷史學的基本套路是,如果故事主角是小人物,那么就可以說他們是無知、迷信;如果是大人物,那最好還是用策略來解釋更符合主角的身份,一般來說這種策略還得是政治性的。有意思的是,盡管科學一向強調經驗,這些在史書上反復出現的情節卻失去了成為經驗的資格。換句話說,要想成為歷史事實,先得經過科學的揀選,而這些方術故事只能先被判定為假象,進而歸因于其他的動機,才能被歷史學所理解。

新的術數史研究,不但應當重視文本與實踐的差異,同時也要超越科學與迷信/策略的對立,方有望推進至新的境界——時至今日,外貌與心術及人生際遇的關系仍是極具吸引力的課題,由于面部識別技術的飛速進展,對面相的分類和描繪也前所未有地更加精細。驀然回首,我們可能會發現,從荀子到今天,“看臉”始終都是時代的要素,一直未曾改變。

來源:讀書雜志

原標題:《讀書》新刊 段志強:看臉時代