文|星圖金融研究院高級研究員 付一夫

近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》,明確指出,“到2025年,以縣城為重要載體的城鎮化建設取得重要進展,縣城短板弱項進一步補齊補強”。值得注意的是,《意見》是我國針對縣城城鎮化首個中央層級的政策文件,標志著國家對于縣城城鎮化建設的支持力度進一步提升。

當然,背后的深意,還是值得我們深入思考。

1

縣,在漢語詞典中的解釋是:“一級行政區劃單位,由地區、自治州、直轄市領導”。我國的縣起源于春秋,推廣于戰國,定制于秦朝。司馬遷在《史記》中就曾寫道,“郡縣治,天下無不治。” 縱觀歷史,縣制已走過了2000多年的風雨進程,歷朝歷代的各行政層次都曾發生過較大的嬗變,唯獨縣制無朝廢設。

在我國經濟版圖上,縣城同樣占據著極為重要的地位。從城鄉協同發展的角度來看,縣城發揮著承上啟下的作用,向上承接大中城市的輻射,向下則是引領鄉村經濟發展;從人口規模的角度看,2021年底我國城鎮常住人口為9.1億人,其中1472個縣的縣城常住人口為1.6億人左右,394個縣級市的城區常住人口為0.9億人左右,縣城及縣級市城區人口占全國城鎮常住人口的近30%;從經濟貢獻的角度看,我國近1900個縣城足足創造了全國38%的GDP。縣城的分量之重,不言自明。

那么,為什么要把縣城作為我國城鎮化的重要載體?

直接原因,自然是縣城的城鎮化率偏低。參考德邦證券的測算,我國近1900個縣城的平均城鎮化率只有24.2%,這一數值甚至不到全國的一半。原因在于我國縣城人口“流而不留”的格局,“工作在縣城,生活在農村”的現象十分普遍,超過2/3的務工農民常年往返于縣城和農村之間,“城鄉雙棲”、“工農兼業”、“城鄉通勤”堪稱是這類人群的日常寫照。將縣城作為城鎮化的重要載體,顯然是有利于我國城鎮化水平的進一步提升。

此外,還有三方面深層次原因:

其一,是緩解“大城市病”、助力新型城鎮化發展的客觀需要。

放眼當下,我國區域人口格局存在著不合理的局面,大城市的人口密度明顯要高于中小城市與縣城農村地區。從數據上看,我國一二線城市土地面積約占全國的5%,但卻吸納了全國14億人口中的近4億人。這種極不平衡的人口分布格局與大城市的社會環境承載力顯然不相匹配,如此便使得很多大城市出現人口膨脹、交通擁擠、住房困難、環境惡化、資源緊張、物價過高等“大城市病”,客觀上加劇了城鄉發展的失衡與城鎮化質量的打折。

于是,推動縣城城鎮化就成為了緩解這些問題的關鍵所在,不僅可以吸引大城市的人口回流縣城,還有利于開拓新的投資消費空間,這與新型城鎮化中“集約高效、包容共享、綠色低碳”等理念也是相吻合的。

其二,是改善“新市民”生活狀況、提升縣城居民生活質量的客觀需要。

隨著我國經濟社會的持續發展,越來越多的農村人口通過就業、入學等方式轉入城鎮,成為了名副其實的“新市民”,而在城鎮工作生活的農民工人數更是多達2.93億,我國的常住人口城鎮化率也達到了64%左右。

不過從另一個角度看,我國的戶籍人口城鎮化率只有45%左右,與常住人口城鎮化率之間存在近20個百分點的缺口,而這一缺口的主要構成就是億農民工為代表的“新市民”群體;換句話說,雖然他們已經屬于常住城鎮人口,并在城鎮里工作和生活,但很多人都還沒有戶口,由此引發了一系列困難和阻礙,包括就業創業、租房買房、孩子上學、老人養老等等,同時也造成了農民工在工作地和居住地間“鐘擺式”地遷移,繼而引發“春運難”“留守兒童”等社會問題。

推動縣城城鎮化,有利于引導農業轉移人口就近城鎮化,繼而優化大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮化空間布局,同時也可以夯實縣城運行基礎支撐,增進縣城民生福祉。

其三,是聚集資源要素、助力鄉村振興的客觀需要。

實施鄉村振興戰略的出發點和落腳點是推進農業農村現代化,促進農民富裕并最終實現城鄉融合發展,而這其中的關鍵在于將人才、產業、技術、信息等資源要素導入鄉村并留下來發揮作用。然而由于種種現實層面的原因,我國鄉村地區還不能有效承載并聚合這些資源要素,這便需要縣城的助力。

從空間地理上講,縣城與田野鄉村緊密相連,且縣城的經濟社會各方面條件要普遍優于鄉村,而城鎮化的推進可以幫助縣城更好地聚合各類資源,吸納農村剩余勞動力,繼而輻射帶動鄉村發展和農業農村現代化;而農民在縣城工作可以獲得較高的經濟收入,在享受城鎮生活的便捷性與舒適感的同時,也可以兼顧家庭責任和農田耕種。

正因上述種種原因,此次《意見》的出臺可謂恰逢其時,既從頂層設計層面肯定了我國縣城的地位和作用,引導大眾的目光不要只盯著大城市,又指明了不同類型縣城未來的發展路徑,包括縣城建設和體制機制創新的重點任務,還詳細回答了“我們為什么要發展縣城,我們要發展什么樣的縣城,我們要怎樣去發展縣城”等問題,有利于各界人士對縣城的后續發展形成良好的預期,對于很多人的工作生活選擇都將產生深遠的影響。

2

推動縣城城鎮化,首當其沖的發力點自然是基建。

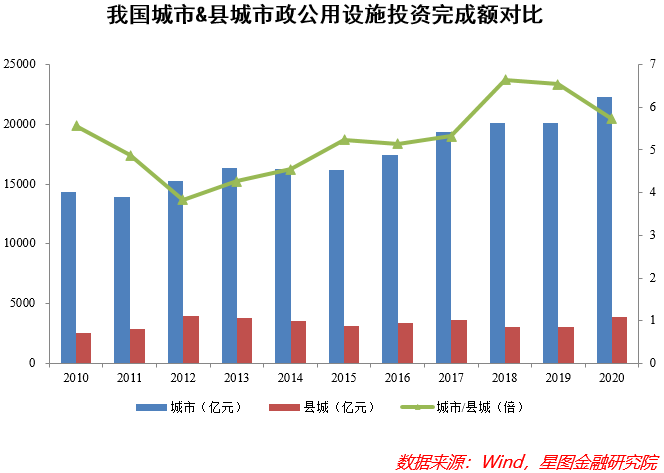

在我國城鎮化建設過程中,縣城的基建投資力度長期弱于城市。Wind數據顯示,自2015年以來,城市市政公用設施投資完成總額一直都是縣城的5~7倍,而縣城人均市政公用設施投資額僅為城市的1/2左右,足以證明縣城基建仍有巨大的布局空間。

事實上,去年下半年以來我國經濟逐漸面臨“三重壓力”,而今年年初又出現俄烏沖突和疫情反復兩大挑戰,我國一季度GDP 4.8%的增速與全年5.5%左右的目標存在不小差距,穩增長的壓力可謂有增無減,亟需加大逆周期調節力度。考慮到在疫情環境下,促消費手段的見效進度很可能不及預期,故而加碼基建便極為必要。

在此背景下,從去年中央經濟工作會議提“適度超前基建投資”,到今年4月底財經委會議專題討論“全面加強基建體系”,充分彰顯出決策層對于基建穩增長的共識。近期有關部門紛紛謀劃“具有一定規模效應(量大)和可推廣性(面廣)的投資載體”,而縣城基建又存在巨大的布局空間,此時加碼縣城基建投入便再合適不過。

根據《意見》的相關內容,縣城建設的具體方向涵蓋培育特色優勢產業、優化市政設施、強化公共服務供給、提升人居環境質量、促進縣鄉村功能銜接互補等方面。落實到具體的基建項目層面,大體可以從如下方面予以發力:

(1)產業類基建:包括產業配套設施、商貿物流網絡(物流中心)、消費類基建(商圈)等;

(2)市政設施:包括交通設施(道路/停車場/客運站/充換電站)、防洪排澇和防災減災設施、老化管網改造、老舊小區改造、數字化改造等;

(3)公共服務類基建:包括醫療衛生(含中醫院)、學校、養老托幼場所、文化體育設施等;

(4)環境質量基建:包括歷史景觀保護、生態綠地系統、綠色建筑、垃圾和污水處理系統;

(5)縣鄉銜接:主要是基建向鄉村延伸,如管網延伸、醫療衛生共同體、城鄉教育聯合體、縣鄉養老服務網絡等。

需要指出的是,發力基建絕不是縣城城鎮化的全部內容。

雖然城鎮化的外在表現是城鎮規模的擴張,是大片的土地被改變為“城鎮建設用地”,是高樓大廈拔地而起,但歸根結底,“人”才是城鎮化的核心。誠如哈佛大學經濟學教授愛德華·格萊澤在《城市的勝利》一書中所言:

“我們必須從‘把城市看做是城市中的建筑’這種傾向中擺脫出來。永遠不要忘記,真正的城市是由居民而非由混凝土組成的。”

按此邏輯,推進更高質量的城鎮化,應在土地資源的集約高效配置前提下,更加注重“以人為本”,不僅要讓農民進城實現地域轉移和職業轉換,還要實現身份的轉換,實現就業方式、人居環境、社會保障等系列由鄉到城的重大轉變。換句話說,縣城的城鎮化建設,需要針對“產城人”的綜合發展全盤考慮,絕不是簡單地加大基礎設施建設就能實現的,產業、基礎設施、公共服務等也必須要做到共同配套發展。

所以,想要真正推動縣城城鎮化的高質量發展,讓越來越多的人愿意在縣城里扎根,我們需要做的還有很多。

【注:市場有風險,投資需謹慎。在任何情況下,本訂閱號所載信息或所表述意見僅為觀點交流,并不構成對任何人的投資建議。】