編者按:一九四九年,廈門大學教授林惠祥向教育部提交了一份“建議書”,建議廈門大學應設立“人類學系”“人類學研究所”及“人類博物館”。林惠祥提倡的人類學是一門“跨學科的學科”,是以“生物文化合一”和“通古今之變”為理想的大學科,在方法上則教學(系)、研究(所)、標本收藏和展示(館)并舉。當下的社會科學化和自然科學化,給了人類學整合以新機遇,卻也帶來了難題。借著重新閱讀一九四九年的“林氏建議”,人類學學者亦需要在學科重建的討論中思考學科整體性的意義。

《新中國人類學的“林氏建議”》

文 | 王銘銘(《讀書》2022年5期新刊)

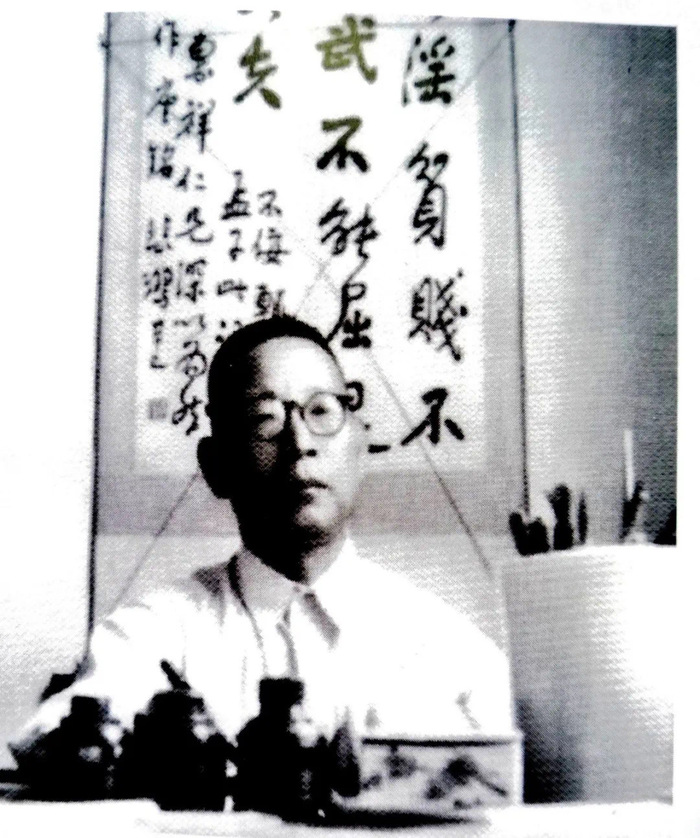

一九四九年十月十七日,駐島“國軍”被解放軍肅清,廈門解放,三日前被當作“共匪嫌犯”抓捕入獄的大學教授林惠祥幸免于難。“喜看一夕滿江紅”,林惠祥熱切擁抱新政權,出于高度期待,他匆忙準備了一份旨在說服新政府支持其學術事業的“建議書”——《廈門大學應設立“人類學系”“人類學研究所”及“人類博物館”建議書》(以下簡稱“林氏建議”或“建議”)。他將文本遞交給軍管會代表蕭同志,懇請其“轉呈教育部”……一年后,林惠祥得到時任廈大校長的著名學者王亞南的支持,部分實現了他的愿望,開始籌辦廈門大學人類博物館;但因人類學當年被認為“有資產階級色彩”,他建立系、所、館綜合體的理想未能全面實現。

改革開放后,為實現先師遺愿,時任廈大歷史學系教授的陳國強(林惠祥曾經的弟子兼助手)便忙碌了起來。他四處奔走,一九八一年在廈門成功召集了“首屆全國人類學學術討論會”,與會者九十多人,來自全國各地。他安排印制了“林氏建議”,并提交討論會。一九八三年,他發表了一篇題為《上下而求索——林惠祥教授及其人類學研究》(《讀書》一九八三年第七期)的文章,紀念老師,呼喚學科重建。一九八四年,陳老師如愿以償,辦起了人類學系和研究所。

討論會舉辦那年,我年方十九,在其結束三個多月后才到廈大考古專業讀本科(一九八四年,這個專業從歷史系搬到人類學系,我們成為人類學系的第一屆本科生)。大學期間,我得以在人類博物館自由進出,不記得是何時,我“順手牽羊”,在走道上取了一份沒有發完的“建議”。離開廈大前,我將這份打印件與雜七雜八的書本物件一同裝箱,送回泉州老家。去年暑假回鄉,閑著無事,我翻箱倒柜,這份文獻重現在我的眼前!它不是原件(原件藏于廈大圖書館),但我還是如獲至寶,帶著那疊發黃了的字紙回到北京,多次翻閱,思緒萬千。

師祖的人類學

林惠祥先生是我的大學老師們的老師,我的師祖。他一九〇一年出生于泉州府晉江縣蓮埭鄉(今之石獅市蚶江鎮),又是我的同鄉前輩。一九五八年,師祖年未及花甲便因病過世,我們這些徒孫都沒有見過他。

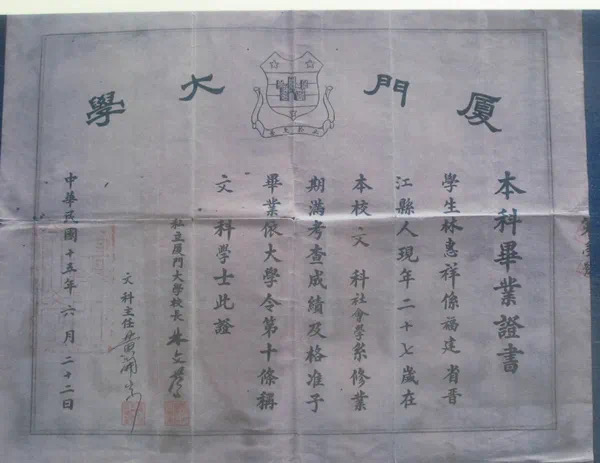

年少時,林惠祥的父親在臺經商,他在福建上學(他上過東瀛學堂、英文私塾,學習成績優異,又自修古文),一九二六年成為南洋僑領陳嘉庚創辦的廈門大學首份畢業證的獲得者。此后,他留校工作一年,接著自費赴菲律賓大學研究院求學。在菲大,他師從美國人類學家拜爾(H. O. Beyer)。在拜爾那里完成學業后,一九二八年林惠祥畢業回國,拜見了蔡元培,受其賞識,進入南京中央研究院。次年,他受蔡氏之托前往臺灣地區(日本占領時期)從事田野工作。一九三〇年起,林惠祥回到廈大擔任歷史社會學系主任,其間在私宅創辦人類博物館籌備處并曾再次赴臺做實地考察,又“以當時人類學書籍甚少,乃編寫講義,搜羅中外材料理論,綜合編述”,“數年中成《文化人類學》《民俗學》《神話論》《世界人種志》《中國民族史》諸書”(《自傳》,《林惠祥文集》上卷)。一九三六年起,林惠祥開始在泉州、武平等地開展考古調查,并有所收獲。但不久抗戰爆發,他避往南洋,邊教書謀生邊在東南亞海島國家從事研究,又去過印度和尼泊爾訪古。一九四七年,他回到廈大,擔任歷史系教授。至此,他已學養豐厚、著作等身。

林惠祥的人類學在兩次世界大戰之間成形。在那個階段,國內與這門學科相關的學問“百花齊放”,有影響的機構,包括國民政府支持的中央研究院的民族學,及“洋學堂”燕京大學的社會學。不同的“學派”有不同風格,其差異與其代表人物的留學區域相關,可分“歐陸派”(中研院)和“英美派”(燕大)。廈大是愛國僑領創辦的,屬于私立性質,與此二者均有不同,而林惠祥的導師畢業于哈佛,其學科觀大抵與晚他十年到哈佛讀博的李濟相似。

林惠祥的人類學可謂一門“跨學科的學科”,它包括了理論的文化人類學、體質人類學、史前史或史前考古學及專事綜合實地考察的敘述性民族學等美式“神圣四門”。這不同于“燕大派”的界定,后者汲取了人類學的不少成分,但核心關懷是社會學。林惠祥的人類學兼有自然和人文,既與“燕大派”不同,又與中研院民族學有異(此派因襲歐洲傳統,將體質/生物人類學單列)。但林惠祥一生所做學問大抵與蔡元培倡導的民族學接近,其倡導的文化人類學即為蔡元培定義的比較民族學,民族志相當于蔡氏的描述性民族學,史前史或史前考古學則與蔡氏如出一轍。

與蔡氏一樣,林惠祥致力于通過現生“初民”的民族志研究達至對“史前史”的民族學和考古學的認識。在“國族營造”旨趣上,他也與蔡氏頗靠近。在所著《中國民族史》中,他“詳述我民族數千年來屢遭外族侵凌,而屢次獲得最后勝利,為同化入侵之外族,而屢次擴大人口也,自來有亡國而未嘗有亡族,而亡我國者不久并已族亡之”(《自傳》)。該書同樣也帶著“進步”和“同情”的雙重心態,融合了歷史和民族志的知識,考據中國民族各區系的形態、生成和演化,展現“夷夏”的差異與關聯。

兩次世界大戰之間,在洛克菲勒基金會的支持下,英美人類學“先進派”從人類學的博物館階段跳脫了出來,越來越少在博物館中就職,而轉向大學,在其社會科學機構中求發展,隨之,其民族學以往有的一體性漸次瓦解,其核心部分被“先進派”所揚棄,博物館人類學事業逐步衰敗(史鐸金:《人類學家的魔法:人類學史論集》,生活·讀書·新知三聯書店二〇一九年版)。比之于當年的英美“主流”,蔡元培倡導的民族學富有傳統韻味,有著古史研究和博物館人類學氣質;林惠祥倡導的文化人類學亦是如此。他個人的田野工作,有時是民族志式的,有時是考古學式的,而無論他以何種方式展開研究,其研究總是包括標本收集工作。他的學術成果,既表現為著述,又表現為博物館展示。為了建一所人類學博物館,一九三三年,他用節約下來的稿費自建一住屋(位于廈大西邊頂澳仔),留前廳為人類學標本陳列室,兩年后將之擴充為“廈門市人類博物館籌備處”。他的理論思想以“雜糅”為特征,而他暗自欣賞進化論,原因之一恐在于這種理論能為他整理和展示文物提供清晰的線索(進化歷史時間性)。

林惠祥的早期著述是民族志類的,其一九三〇至一九三六年間所寫書籍則多為通論,但進入“南洋避難”階段后,他的著譯之作再次以民族志為主導形式。除了編撰教材和通論,他持續做原創性研究,田野工作所及之處,主要分布在中國東南沿海與東南亞。這個區域,明代中晚期以來漸漸成為閩南人流動的主要范圍,我稱之為“閩南語區域世界體系”,其“核心圈”在泉、漳、廈三州,“中間圈”在浙南經中國臺灣地區至粵東這個地帶,“外圈”便是南洋(王銘銘:《談“作為世界體系的閩南”》,載《西北民族研究》二〇一四年第二期)。林惠祥避居南洋十年間,集中研究東南亞,編譯了《菲律賓民族志》《蘇門答臘民族志》《婆羅洲民族志》,并撰寫《南洋人種總論》《南洋民族志》《南洋民族與華南古民族關系》等書。在其中一些著述中他指出,這個廣大的區域中民族文化是“同源”的,曾經歸屬于同一個史前文明(在他看來,這一文明亦為過去數百年來跨國網絡的形成提供了歷史條件)。林惠祥致力于通過對這個地帶分布的各族群的民族學研究,重構廣義馬來人—華東南古民族之種族和文化一體性面貌,又致力于通過在同一區域展開考古學研究,呈現這一區域世界的歷史實在。林氏區域研究,與其身在僑鄉和海外華人社會的身份有關,這些研究兼有其“鄉土經驗”和非凡的先見之明,可謂是“域外民族志”的先驅之作。

“林氏建議”的知識圖景

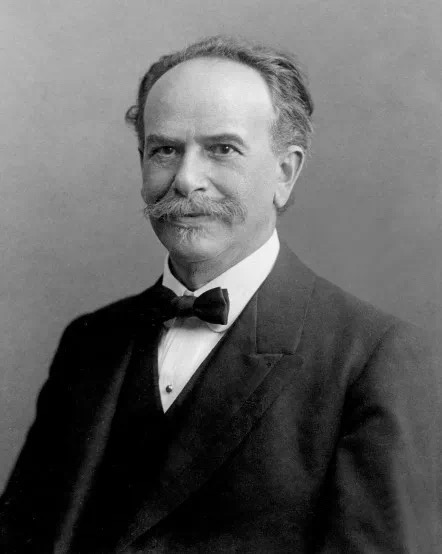

“林氏建議”基于林惠祥大半生的知識積累,可謂其學術事業的總體表述,內容堪比博厄斯(Franz Boas)早四十多年為美國人類學重組所寫的那些“請愿書”。在文本中,林惠祥首先陳述了在廈門大學建設人類學的理由,他指出,人類學是一門新學問,希望“新政府能提倡新學問”,能理解這門新學問是符合新社會的新思想的。他說,馬克思是在“獲得了人類學家摩爾根《古代社會》一書,方確實證明了唯物史觀的社會發展學說(如原始共產主義社會等),而恩格斯遵照馬克思遺意所寫的《家庭、私有財產和國家的起源》也完全是一本人類學的著作”,他表示,“如果人民政府的教育當局”也像“舊社會”那樣“不提倡人類學”,“那便不能不說是很可惋惜的”。

他接著說,人類學既包含“人類社會全體的發展原則”的研究,也大量從事民族的研究,這些研究曾被帝國主義國家用來統治殖民地,“我們的國家自然不抱這種目的,然而對于國內邊疆的少數民族,以及國外的民族,也不能不了解他們的風俗習慣,以便和他們互助合作”。他說,東北、北方、西北、西南諸地設有人類學系的大學,可就近研究附近的邊疆民族,至于廈大,他則提議說,此大學位于東南,可集中研究畬族、疍民、黎族、中國臺灣地區的高山族(現稱“原住民族”)。

此外,林先生堅稱,廈大的人類學應特別重視南洋民族的研究,他解釋說,南洋人類學材料極為豐富,而南洋“華僑不但人多,對祖國也很有貢獻”,對南洋的史地、人種、風俗及華僑的歷史現狀展開文化研究,將有助于“我們和南洋民族”之間的“互助合作”。

生長在閩南的林惠祥,別有一種區域特色的家國情懷,他生活和心目中的“家”,不是社會學家們一般說的“核心家庭”或“擴大式家庭”,而是關聯著鄉土與異域的血緣和鄉緣網絡。在地方上,它常常表現為“宗族”,但“宗族”的含義并不單是“共同體”,而是某種“緣”。這個“緣”,既是地方性的,又非如此。林惠祥指出,廈大是南洋華僑出于家國情懷而在僑鄉地區設立的,但其地理位置有特殊性,位于東南沿海,這個區位自古便是廣義馬來人—中國東南古民族區域連續統的環節之一,特別便于南洋、華僑及中外交通史研究。他深信,這樣的研究——無需別的名號——亦可自然地有益于新中國的外交事業。

在其“建議”的第二部分,林先生陳述了對人類學教學、研究和展示機構“可望造成的人才”的看法。他指出,廈大設立這一組機構,除了可以培養出人類學的專門人才之外,還可以培養出南洋華僑事業人才、國內少數民族人才、“出使落后國家的外交人才”、社會教育人才、一般職業人才。

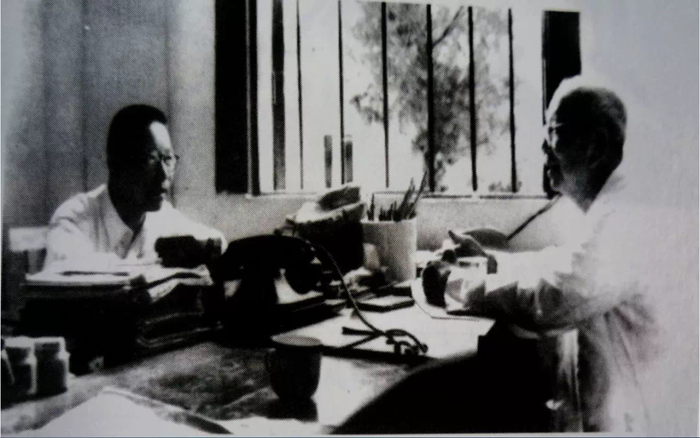

林惠祥既是一位善于講“大道理”的前輩,又是一位勤于從具體事務入手的實踐家。在“建議”的第三部分,林惠祥羅列了廈門大學人類學教學、科研、展示對機構“開辦的方法”。一開始他便說:“我們顧及政府現在的財政狀況,決不敢使政府浪費一個錢于無用的事”,于是建議第一年只招收教員一人,由其兼任研究所研究員,此外,只需再聘一名助教,由其協助林先生本人“做研究所和博物館工作”(這位助教便是青年時期的陳國強老師)。至于“設備”,林先生認為可分兩項:圖書和人類博物館所需標本。圖書方面,除了學校既有之外,他表示要捐出自藏的人類學和南洋研究書籍,又表示與其相關的廈門私立海疆學術資料館(一九四五年由陳盛明先生在泉州創辦)也可供使用。博物館標本也一樣,他愿將多年來搜集的文物捐獻出來,供陳列展示。林惠祥表示,他個人的收藏足以暫時滿足系、所、館的教學、科研、展示之用,但待時機合適,學校則可在“設備”(如新書、雜志和新標本的搜集)方面給予進一步支持。

在第三部分的后面幾頁,林惠祥列出了人類學本科生和研究生教育的具體課程設置。除了公共必修課、語文之外,他為本科生“暫擬”的課程,均為人類學通論課。此外,他還建議適應時代新開“社會發展史”和“社會學”等課程,“采用唯物史觀以探討人類社會的性質、種類、成分、變遷原則等”。相比于本科生課程,林先生對研究生課程的設置更側重原始社會的社會組織、宗教文化、語言文字,也顯露出鮮明的區域性特征,側重于“亞洲史前發現”“中國邊疆民族現狀”“南洋國別史”“南洋民族專志”等。他建議研究生的研究題目,集中于中國東南部史前研究、民族史研究、邊疆少數民族研究、體質人類學研究,及南洋民族研究、史前研究、交通史研究、華僑研究等。

我們時代的學科問題

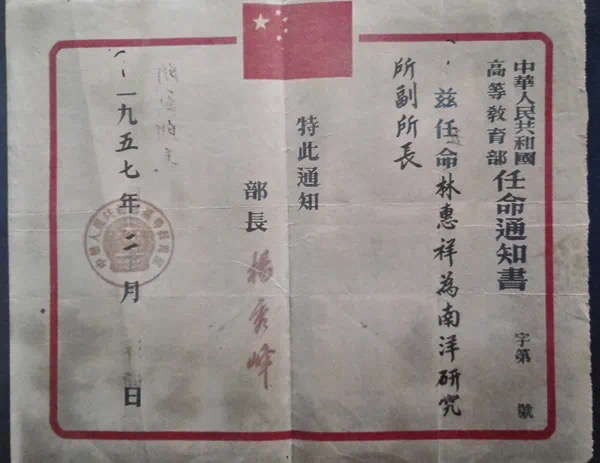

林先生圓了創辦一所人類學博物館的夢。一九五一年,他捐獻了大量圖書和藏品。一九五三年三月十五日博物館正式開放。一九五六年,博物館已具相當規模,擁有三十六個大小陳列室,陳列品包括早期人類復原模型,華北和東南地區的考古文物,南洋、日本、印度古代文物和民族志標本。林惠祥生前未能實現創辦人類學系和研究所的理想,然其倡導的南洋研究卻得以成長。一九五〇年,他被校長任命為南洋研究館館長,一九五七年,又被教育部任命為南洋研究所副所長。該所可謂是我國最早的“區域與國別研究”機構,一九九六年擴大為擁有數十名在職人員的研究院。為了專心籌辦人類博物館,“其志甚堅,其情尤摯”(王亞南語),林惠祥辭去歷史學系主任之職,但他繼續在東南民族史和考古學研究領域發揮著重要作用。

如前述,“林氏建議”中有句話特別耐人尋味:“新社會”若是依舊輕視人類學,“那便不能不說是很可惋惜的”。正是這句話解釋了我的大學老師們緣何如此執迷于學科重建,也正是它傳遞的“道理”,讓我的同人們難以滿足于現狀。

林先生逝世六十多年后,國內多了不少人類學學位點。在廈大,人類學的“神圣四門”各有守護者,其機構大大擴編,它的系、所、館“各領風騷”。然而,二十多年來,學科目錄有了調整,文化人類學一邊保留其在“民族研究”中的地位,一邊成為大社會學的“二級學科”。帶著這一別致的雙重身份,大部分人類學學位點重啟了數十年前由洛克菲勒基金會和一代新派學者聯合啟動的人類學社會科學化進程,結果是,我們中的大多數,離古史越來越遠,離“現實問題研究”越來越近。興許與這一轉變有關,在廈大,考古學已搬離人類學系和研究所,民族史則不再是人類學的“主流”。在社會科學化升溫一些年后,體質人類學升級為分子人類學,它有如此強大的科學魅惑力,以至于學科架構必然在其“震蕩”下而發生改變。

社會科學化和自然科學化,給了人類學整合以新機遇,但也給它帶來難題。這個矛盾在國內外皆如此。比如,在美國,“神圣四門”在不少高校得以保留,但人類學家長期沿著自然與人文兩條不同路線發揮著各自的長處,“自私的基因”與“社會理性”的觀念界線,長期將人類學分化為生物與社會兩種對立的學問。又比如,在英國,兩次世界大戰之間僅有一所人類學系(倫敦大學學院)抵擋住了社會科學化的沖擊,其他院系則在二十多年前體會到了這種“化”的缺陷,于是轉向了“生物文化不分論”或“博物館民族志”,試圖借助這些新潮返回整體人類學。然而,此時學界觀念分化已產生難以挽回的后果,學科的整體構想正演變成“視角的競賽”。

在這樣一個時代重讀一九四九年的“林氏建議”,我深感師祖當年的洞見與遭際七十多年后仍舊與我們息息相關。他的人類學觀在兩個層次上是整體主義的:其一,這是一門由“神圣四門”構成的以“生物文化合一”和“通古今之變”為理想的大學科;其二,他“做學問”的理想方法是教學(系)、研究(所)、標本收藏和展示(館)并舉,如其指出的,“教人類學不能無標本,而教員不能不作研究,研究的結果、所得到的標本也一定陳列于博物館內”。前一個層次,像是我的“洋老師”之一巴大維(David Parkin)的“近思”——他一九九六年到牛津擔任所長之后,一直為式微中的社會科學化人類學構想著“整體主義”出路,后一個層次,則像是巴氏所在機構“人類學與博物館民族志學院”之設置。

對林惠祥的整體主義學科觀不應過譽,因為,這畢竟可以說是基于其美國老師的“范式”提出的,不見得能適應中國的水土。然而,他早于英國的巴老師半個世紀重申學科整體性之重要,其不無偶然的“超前”令人感慨:我們這門學科似乎一直在分合輪替的輪回中變換身份,因而,“前革命”傳統也會以“后革命”形象回歸。

一個值得銘記的史實是,林先生最終沒能實現他的總體愿景,他的學科整體感是保住了,但這個整體感之下的那種在一個區域世界中“通古今之變”的理想,卻為學科分化讓了路——二十世紀五十年代,他的南洋研究與中國東南民族史研究被依照國界之分劃歸不同院系,這使他的人類學失去了區域學術根基。同樣地,盡管他的“神圣四門”是保住了,但這些重建了的“門”,缺乏相互連接的學理機制,即使能免受肢解,也難以避免內部分化。

而更為麻煩的是,在“后林惠祥時代”的人類學研究者當中,似乎廣泛存在著對“創新”的過高“期待”或過度“自信”。這與上述兩種“化”有關;它們中的一個,使吾輩誤以為社會科學化可等同于“創新”本身,另一個,則通過對自然科學進行“圣化”誘使吾輩拋棄本有的理性。反省其身,我意識到自己可能是前一類誤解的犧牲品。比如,我曾自以為通過做歷史人類學,可對既往“無歷史的人類學”加以修正,殊不知我輩做的鄉土民族志和“帝制晚期史”的綜合,以及所謂“當代史”,不過是歷史學社會科學化或社會科學歷史化的“自然產物”,比起師祖的南洋史前史、考古學和民族學,在歷史時間長度上要短許多,在文化層次深度上要淺得多,因缺乏時間和空間的距離感,它在現實的迷霧面前幾乎無計可施。又比如,我曾以為背向“鄉土中國人類學”——我身在其中,意識到它是“社會科學化”的重要典范——我們可以開創域外文化研究的新時代,殊不知,前輩早已在域外行走,也早已有其“海外民族志視野”——我們之所以還有機會“創新”,原因不過是其整體人類學的域外(南洋)局部數十年前被“分”走了。

來源:讀書雜志