文|未來商業觀察

距中國知網的上一次道歉,剛過去4個月。

4個月前,中南財經政法大學的90歲退休教授趙德馨歷經1年多維權,終于等來知網的侵權道歉和賠償。4個月后,中科院因千萬續訂費用或將停用知網的消息,將后者再次帶上熱搜。

知網先后通過媒體和公司平臺稱消息不屬實,“未停止,將繼續向中科院所屬各院所提供正常服務,直至2022年度協議簽署并啟動服務”。

不過,據中證網報道,中科院圖書館相關負責人證實了即將停用的消息。

這并不是知網第一次因高收費問題被抵制。

2016年以來,北京大學、武漢理工大學及云南多所高校先后因知網漲價發布停用通知。值得注意的是,多所曾經抵制的高校,現在都已重新付費,與知網續約。

中科院的停用,是否又將是一次無疾而終的抵制。知網年年漲價的底氣又來自哪?

01“停用-續約”的無限游戲

國家自然科學的最高學術機構,面對千萬元的學術期刊數據庫續約費,也會卻步。

4月8日,一則落款為中國科學院“文獻信息中心”的郵件稱,同方知網(北京)技術有限公司暫停中科院對CNKI數據庫的使用權限,即日起,CNKI科技類期刊和博碩士學位論文數據將無法下載。

關于停用,郵件進一步解釋:2021年,中科院集團CNKI數據庫訂購總費用達到千萬級別。2022年經多輪艱苦談判,CNKI數據庫仍堅持接近千萬元續訂費用,所給方案在多方面條件相當苛刻。

知網稱停用消息不屬實,并表示“將繼續向中科院所屬各院所提供正常服務,直至2022年度協議簽署并啟動服務”。而中科院內部人士則表示:“全院對CNKI數據庫的訪問只持續到4月20日。”

這意味著中科院各研究所如果不參團訂購知網,訪問將于4月20日停止。之后,中科院將使用萬方和維普數據庫替代CNKI。

對中科院來說,千萬元的知網續訂費,已成為集團資源引進中的“巨無霸”。中科院在通知中強調,CNKI數據庫憑借其極具影響力的市場地位,對續訂價格始終維持著較高漲幅。

這樣的指責,并不是第一次。

2012年12月,南京師范大學圖書館因中國知網漲價過高,無法達成使用協議,暫停使用知網平臺。一年后,云南高校圖書情報工作委員會旗下所屬近10所省屬重點高校因漲價,停用知網。

2016年,武漢理工大學在四年來第二次暫停與知網續約。武漢理工大學指出,2000年以來CNKI公司的報價每年漲幅超過10%,中國知網從2010年到2016年的報價漲幅總計高達132.86%,年平均漲幅為18.98%。

同年,武漢大學和北京大學也先后宣布暫停續訂。知網對武漢大學停用的反饋是:到期不按這個價格續約,立即斷開數據庫鏈接。

那時,時任教育部高校圖工委副主任委員的程煥文曾私下聯系北大,請他們堅持,“必要時可說,北大也這樣受欺負的話,我們全國高校全部停購知網。”

可此后不久,北京大學、武漢大學等高校在幾個月內先后與知網達成續約協議。

而各高校與知網的續約,價格均不菲。據中國政府采購網成交公告顯示,2021年11月以來,清華大學、中國人民大學、北京師范大學與中國知網簽訂數據庫合同的金額分別為188萬元、164.79萬元、198.35萬元。

而兩次暫停與知網合作的武漢理工大學,同樣選擇了續約。2020年5月,武漢理工大學與知網的續約價格為115萬。2022年1月時,續約價格已漲至127.85萬,漲幅在10%以上。

程煥文透露,2021年知網給廣東省幾十家高校圖書館界的續約條件是漲價12%,而其他數據庫漲幅是3%-5%。眾人與知網談判,但對方堅持“一分錢都不降,就按公司統一的規定”。最后,他們連0.1%也沒降下來。

眾高校、圖書館一次又一次因知網漲價,宣布暫停續約。可幾年過去,這樣的停用,都沒有堅持太久。

唯一不變的是,各高校與中國知網簽訂數據庫合同的金額,幾乎逐年上漲。

02知網織金網

學者、科研人員、各大高校圖書館離不開知網有許多原因。而如今的高校查重制度,無疑是其中的重要原因之一。

事實上,查重舉措本身,也是眾多科研人員和學者共同呼吁的結果。

2006年,上海交通大學微電子學院院長用一塊磨掉了商標的進口芯片騙取國家上億元經費的“漢芯造假案”告破。不久后,美國《科學》雜志發文《學術腐敗丑聞動搖中國科學》。

那年兩會,全國政協常委、國務院參事任玉嶺公布了一個調查,在接受調查的180位博士學位獲得者中,60%的人承認他們曾經花錢在學術刊物發表論文,相近比例的人承認曾抄襲過其他學者成果。

一時間,中國學界嘩然。多名科技工作者,聯名致信科技部、教育部和中科院等機構,呼吁改變造假現狀。

一年后,部分高校要求碩士研究生論文和博士論文需要進行論文檢測,檢測合格后才允許論文答辯。

2012年,教育部頒布《學位論文作假行為處理辦法》,兩年后,教育部又頒布《博士碩士學位論文抽檢辦法》。此后,本科生畢業論文也新增查重規定。

擁有查重系統的知網,成了眾高校的必需性選擇。

2019年,復旦大學、北京師范大學與知網簽訂的學術不端文獻檢測系統成交金額分別為79萬元和60萬元。

查重系統之外,知網所擁有的海量學術期刊、文獻,也是國內高校、學者們難以避開的。

據知網的公開數據顯示,在2012年時,“中國知網”的核心產品《中國學術期刊網絡出版總庫》就已基本完整收錄了我國學術期刊。

“我國被國內外重要評價性數據庫收錄或作為統計來源期刊的學術期刊被收錄了99%,4600種重要學術期刊從創刊起完整收錄至今,有的長達百年之久。該總庫總文獻量達2100多萬篇,文獻收全率達到99.9%。”

在《中國青年報》的調查中,有學術期刊編輯直言,對中國大陸所有做學術研究的人來說,知網“就像空氣”。沒有人能離開空氣。

近乎完備的文獻儲存量,讓知網擁有了定價權。哪怕多年來,多所高校通過暫停續約,抵制知網持續的漲價,最終都收效甚微。

此前,知網曾模仿國外數據部,將部分期刊從總庫抽離單獨售賣。但抽離后的總庫價格依舊不變。價格和規則由知網制訂,作為買家的各高校和科研機構,沒有議價和商討的權利。

而當知網作為買家時,情況又有所不同。

知網購買各高校學術期刊的授權時,常常出現,授權到期,沒有續約的情況。期刊有時忘記到期時間,正常將論文上傳知網。知網照單全收。

事實上,對學者來說,知網已經成為學術傳播的一部分。即便發現被侵權上傳,大部分在職人員也不會深究。

2020年,中南財經政法大學的退休教授趙德馨發現,自己沒拿到一分稿費還要在知網付費下載自己的100多篇論文后,將知網告上法庭。

但起訴過程中,趙教授的多位合作者因在學校體制內,面臨科研考核、評職稱等現實問題,放棄授權,不要求賠償。

趙教授拿到70萬賠償后,等來了自己的100多篇論文被知網下架的通知。這意味著,在互聯網時代,這些學術論文,極大可能被徹底遺忘。

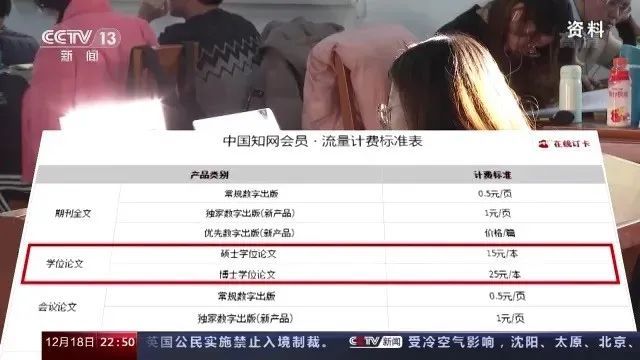

而對大多數知網論文的創作者來說,無法起訴,收入也相當微薄。在知網,博士論文、碩士論文出版,作者作者本人最高僅可獲得100元現金以及400元面值的檢索閱讀卡作為稿酬。而作者論文每下載一次,知網會收取15元/本甚至25元/本的費用。

而許多高校,還會讓學生在畢業前簽訂學位論文授權使用協議。這意味著他們的論文可能會被編入知網,且無任何收入。

低買高賣中,知網收入激增。據中國知網母公司同方股份披露的年報顯示,知網2017年時營收9.72億元,2020年已增至11.68億元,毛利率53.93%。

而中國知網的毛利率最高時曾達到61.23%。而以高附加值著稱的蘋果公司,季度毛利率最高時也不過42%。

趙教授勝訴后,知網開始降價。2021年12月22日起,碩博學位論文分別下調50%和62%。

僅僅4個月后,知網再次登上熱搜。

這一次,中科院,一個中國自然科學最高學術機構,集科研院所、學部、教育機構于一體的國家戰略科技力量,因無力承擔千萬續約費,或將停用中國知網。

在知網的百科頁面,至今還寫著:知網是國家知識基礎設施的概念,以實現全社會知識資源傳播共享與增值利用為目標。

03最初的夢想

曾經的知網,起源于一個清華大學物理老師想幫助高校師生的樸素心愿。

1995年,王明亮在清華大學物理系任教時,看到身邊同事和學生為了搜集資料,還需要在圖書館一本本翻閱期刊書籍,于是有了開發數字化圖書館的想法。

受聯想影響,他打算與物理系師生一起創業。清華物理系和團隊傾盡所有湊出30萬元投資。公司股份系里占51%、團隊占49%。

隨后,王明亮向清華大學提出創辦一個學術電子信息數據庫的設想,CAJ-CD(交換、處理、檢索、評價文獻數據的技術規范),以適應學術界對數字出版的需要。

“從學術期刊數字化做起,滾動發展,傳播知識。”

同年8月,清華大學接受了王明亮的建議,《中國學術期刊(光盤版)》(即后來的知網)正式立項。

不過,與全國的學術期刊合作,需面對多方壓力。一年后,公司便資金鏈斷裂。那時,清華校辦企業愿意給團隊500萬元貸款,但前提是,團隊放棄股權。

公司活了下來。而王明亮的注意力全部在科研信息索引技術上。他想搭建好這個服務科研的平臺。

很快,知網等來了春天。1999年4月,CNKI主體工程被列為國家級火炬計劃項目。同年,《中國學術期刊(光盤版)》開設“中國期刊網”站獲準開通,而中國期刊網開通儀式暨中國知識基礎設施工程規劃報告會就在清華大學舉行。

CAJ-CD被評為“國家重點新產品”項目。王明亮主持制定的”中國學術期刊(光盤版)檢索與評價數據規范”,作為國家標準,由新聞出版總署下發執行。

國家標準出臺后,清華帶頭加入。而各個高校、科研機構將其作為國家知識基礎設施工程的一部分,也為了方便學生查詢檢索,紛紛響應,近乎免費的貢獻了大量寶貴的學術資源與科研成果。

2004年,中國知網被譽為全球最大中文知識門戶網站,正式開通,迅速成為國內高校、學術科研機構的首選數據庫。

但那時的知網,始終具有可替代性,直到教育部查重的新規下達。

那之后,漲價抱怨不絕,抵制卻再無效果。

人們曾將它作為國家知識基礎設施與互聯網平臺的奇妙混合體,在此搜索,也樂于分享。但如今,他們再無議價的權利。

2018年,王明亮最后一次在媒體面前介紹知網初衷:“為了給全國的科研人員提供全面、系統、及時的(信息)情報服務。”

或許這真的是知網創立之初的理想。只是這理想太過奢侈,中科院和其他科研人員已無力買單了。