文|化妝品觀察

有行業人士感慨,一系列新規的密集落地,將成為壓在企業頭上的又一座大山。

按照新條例及配套文件,今年5月1日是個非常重要的節點。比如兒童化妝品標簽標識須在此之前完成更新,應在銷售包裝展示面標注“小金盾”標識以及“應當在成人監護下使用”等警示用語,并禁止標注“食品級”“可食用”等詞語或者食品有關圖案。

此外,“老產品”還須完成資料補錄、標簽變更以及功效宣稱補充等工作。

有人直言,化妝品行業現在正處于巨變前夜。

逾期未補錄資料,“老產品”變“違規品”

根據國家藥監局關于實施《化妝品注冊備案資料管理規定》有關事項的公告(2021年第35號),在原注冊備案平臺已經注冊備案的化妝品,應當通過新注冊備案平臺,在今年5月1日前提交產品執行的標準和產品標簽樣稿、填報國產普通化妝品的產品配方、上傳特殊化妝品銷售包裝的標簽圖片。

需要注意的是,若注冊人/備案人在上述規定時間內未完成相關事項,將面臨嚴處。

今年3月16日,廣州市監局發布的《關于對普通化妝品備案人有關產品年度報告、平臺認領和資料補錄等事項的溫馨提示》強調,對未按要求補充備案資料的產品,由監管部門按有關規定予以處置(詳見《大限到!有關備案》)。

4月8日,國家藥監局化妝品監管司在化妝品監督管理常見問題解答(四)(下稱解答)中再次表示,未按要求進行補充填報資料的產品,在完成補充填報之前,不得繼續生產、進口。

截自化妝品監督管理常見問題解答(四)

化妝品觀察搜索發現,臨近節點,部分頭部OEM企業已經完成了相關補錄工作。科絲美詩(中國)總經理助理申英杰透露,“目前資料補錄、標簽補錄都完成了,完全按照五一前補錄的界線點完成”。

但據化妝品觀察采訪了解,補錄資料對于很多中小企業來說仍是個難題。譬如產品配方,按照《化妝品注冊備案資料管理規定》,提交資料包括所有原料的含量、復配比例、使用目的等,還需要關聯原料供應商。

化妝品違禁詞網開發人李錦聰在采訪中直言,“出于配方保密,大部分工廠不愿意品牌方繼續以委托方式作為備案人,所以一批舊平臺的歷史產品就沒法被認領,也沒法補錄配方資料”。

此外,持續多月的疫情也阻礙了資料補錄的進程。“人都封在家里。有資料的也無法錄入,沒資料的也不知道啥時候能補齊。那這些產品就變成了‘違規品’,只好退出市場了。”國內知名護膚專家、冰寒實驗室創始人冰寒遺憾地表示。

“功效宣稱”困難多,“保濕”受寵,“滋養”被棄

自去年5月1日《化妝品功效宣稱評價規范》正式實施后,化妝品行業便正式邁入功效評價時代。按照要求,2021年5月1日-2021年12月31日期間注冊備案的化妝品,應當于今年5月1日前按照《化妝品功效宣稱評價規范》要求,上傳產品功效宣稱依據的摘要。

雖然監管層給了一年過渡期,但據化妝品觀察調查了解,企業補錄功效依據依然困難重重。

首先,多位業內人士表示,目前市面上很多產品并沒有實際功效,達不到功效評價要求。廣州尊伊化妝品有限公司創始人陳來成就直言,“老的美白特證申請的配方,基本上都過不了功效評價;過得了功效評價的,配方成本要比原來的增加很多“。

其次,功效檢測周期長、成本高。以某備案服務機構的報價單為例,需要人體檢測的特殊功效價格奇高,如“防脫發”,報價高達24萬元,需耗時12-16周。李錦聰曾一針見血指出,“老品能證明功效的不多,就算能證明,也是‘醬油貴過雞’了。”

第三,檢測機構魚龍混雜,評價方法五花八門,虛假報告泛濫成災,且收費參差不齊(詳見《亂!化妝品檢測行業一團麻》)。“檢測機構亟需規范,從源頭杜絕造假,不然最后買單的還是企業”,花西子首席科學家李慧良如是表示。

此外,志愿者短缺也是一大掣肘。申英杰就表示,受志愿者短缺影響,目前還有十幾款產品未完成功效補錄,但會搶在五一節點前完成。

基于此,不少產品補錄難,甚至直接被品牌無奈“放棄”。

申英杰透露,目前市場上放棄的主要是涉及“滋養”功效的產品,主要補錄的則是保濕、修護、控油這類功效。

冰寒也直言,補錄功效的產品中89%都是保濕功效。

截自《化妝品功效宣稱評價規范》

原因出在功效宣稱評價依據上。根據《化妝品功效宣稱評價規范》,“保濕”可以選擇用文獻資料或者研究數據作為功效評價的依據,操作相對容易。而宣稱“滋養”則需做人體功效評價。

“需要做人體實驗的功效,時間長、費用高,還不一定排得上隊。而且,現在檢測能力嚴重跟不上,因此也就注定了超90%的產品無法完成人體功效實驗。” 冰寒表示。

這一說法也得到多位檢測機構的證實。普林檢測相關負責人程立紅就告訴化妝品觀察,目前補錄保濕功效的產品最多,防脫發、滋養類檢測訂單最少,“方法少,費用高,是主因”。

申英杰還透露了另一個關鍵原因,“目前‘滋養’功效還沒有一個相對權威的檢測方法,存在風險”。

標簽法將落地,一大批產品要改名了

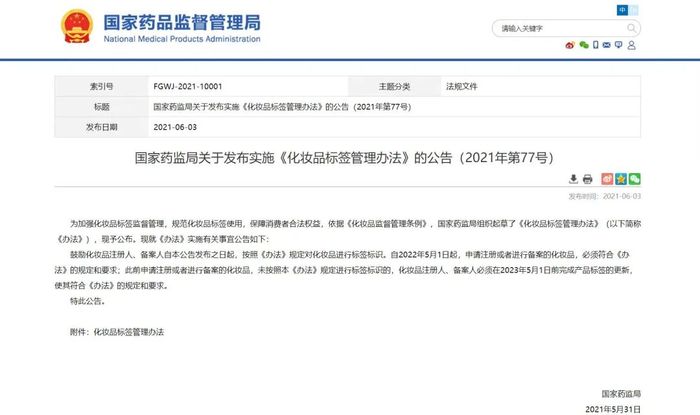

5月,《化妝品標簽管理辦法》(下稱《辦法》)也將正式施行,對標簽的要求做了更進一步的釋義和規范。按照要求,自2022年5月1日起,申請注冊備案的化妝品,必須符合《辦法》的規定和要求。此前申請注冊備案的化妝品,未按照本《辦法》規定進行標簽標識的,應在2023年5月1日前完成產品標簽的更新。

化妝品觀察了解到,自去年新條例實施以來,關于化妝品標簽不合規的處罰案例屢見不鮮,主要突出問題為,進口產品沒有加貼中文標簽;標簽上功效宣稱涉醫、夸大或者絕對化;產品配方中原料的名稱使用不規范等,以及標簽標示配方與實際生產配方不符等。

典型如今年3月,以經營大牌小樣為主的美妝新零售HARMAY話梅,就因所售小樣標簽不合規,被罰沒共計88.7萬余元;甘肅省藥監局2022年度抽檢化妝品142批次,其中不合格14批次,就有11批次為檢出了標簽未標識的染發劑成分。

五一之后《辦法》的落地,則意味著,化妝品標簽監管即將邁入新臺階,上述違法亂象更加無處遁形。不過化妝品企業也迎來了新的問題。

“目前企業面臨的最頭疼的問題,是標簽上產品名和功效宣稱不一致”,廣州峰品創意策劃有限公司總經理李杰鋒如是表示。

以某品牌“煙酰胺瑩潤面膜”為例,其產品通用名是“煙酰胺”,通常會被消費者誤以為是“美白”功效。但化妝品觀察查詢國家藥監局備案系統發現,該產品于2021年7月完成備案,標簽上“煙酰胺”由“其他微量成分”引出,也就是說煙酰胺含量≤0.1%,濃度不夠無法起到美白的功效。截至發稿,該產品還未補充功效宣稱依據的摘要。

李杰鋒推測,按照大多數品牌的選擇,或會在補錄資料上將其歸類為“保濕”功效,“但問題是,行業有關于‘煙酰胺保濕’的文獻嗎?產品中的煙酰胺又是微量成分,也無法達到保濕功效要求的含量,這該如何提供功效宣稱評價依據呢?”

國家藥監局在《化妝品監督管理常見問題解答(三)》中明確:“評價結果不能支持其產品名稱或標簽涉及的功效宣稱內容的,可在過渡期屆滿前提出變更申請,根據產品實際屬性對產品的分類編碼進行調整,同時對產品名稱或標簽相關內容進行修改,使之符合法規要求。”

李杰峰透露,這種標簽宣稱與功效宣稱不對應的現象很普遍,按照新規,都面臨更新標簽的問題。

“這個問題很嚴重,可能還會涉及到虛假宣傳。”大麥星球副總經理李彬表示,遇到這類情況,備案人需在產品設計時,就提前對應好通用名的宣稱及配方原料設計。

此外,據化妝品觀察此前報道,能否在標簽上以“品牌方、出品人、監制、經銷商”等形式標注品牌方企業也無定論,目前已有通過備案的案例,也有備案被駁回的案例,各地方的審核尺度不統一,令不少企業“頗為頭疼”。

不過,在李彬看來,更難的是明年5月1日,“明年5月1日前,所有老產品都必須按照新標簽要求進行變更,還會涉及到舊包材庫存的處理問題。”

或有緩沖期?

化妝品觀察梳理發現,自本月初,國藥監局在解答中針對上述幾點工作,給出了明確時間節點和要求后,目前各地監管部門也先后發文,強調嚴卡“五一”這個節點。

比如,4月24日,山西省藥品監督管理局發布通告稱,在5月1日前未按要求完成資料補錄的備案產品,應當暫停生產或者進口,相關備案產品完成資料補錄并經省藥品監管部門審核通過后,方可恢復生產或者進口。逾期未按要求完成補錄的,省局將依法依規予以處置。遷移至新備案平臺的歷史產品,企業在完成產品信息補錄操作后,方可進行備案變更。

4月20日,廣東省藥監局也提出了相同要求:化妝品備案人、境內責任人應當盡快按照規定和要求,對名下備案產品進行自查,確保按期完成備案年度報告、歷史備案產品認領、備案資料補錄、產品標簽更新等相關工作。逾期未完成上述工作的備案產品,將按照有關規定予以處置。

此外,山東、四川、河北、上海也都曾先后發文提醒當地企業注意這一“節點”。

如上文所述,不少行業人士認為,相關規定早在去年就已發布,大部分公司對補錄事宜也做了充分的事前準備,“可以說監管部門給予了充分的準備時間”。

上海康美國際生化有限公司副總經理王淀華也表示,“法規出來后,我們就和客戶積極溝通,該變更注冊備案人就變更注冊備案人,該變更產品宣稱就變更產品宣稱,需要在時間節點前要解決的產品不多了。”