文|文化產業評論作者團、三川匯文旅體研究院研究員 念西

編審|時光

編輯|半島

記憶是城市的靈魂,是一座城市走向詩和遠方不可或缺的底氣。然而,一些城市沿用粗放的開發建設方式,進行同質化的盲目改造,導致城市逐漸患上集體失憶的“文化病癥”。因此,城市記憶保護被提上了日程。城市記憶保護方式經過了從“檔案保存”向“活化傳承”的轉變。在當代語境下,城市記憶的活化傳承已取得了一定成效,但也要注意把握活化的“度”,不能披著記憶外衣行商業之實,更要堅持“以人為本”的思想,打造詩意的、理想的記憶之城。

“記憶”是什么?為什么要討論“記憶”?

皮埃爾·諾拉一語道破:“之所以有那么多人討論記憶,是因為記憶已經不存在了”。

人有自己的記憶,城市亦然。記憶是城市的靈魂,其表現為外化的物質文化資源,如城市建筑、景觀、物件等,還有內化的非物質文化資源,如社會習俗、生活方式等,這些都是城市在發展過程中留下的獨特記憶痕跡,也是一座城市走向詩和遠方不可或缺的底氣。

然而,在全球化和城鎮化背景下,一些城市沿用粗放的開發建設方式,進行同質化的盲目改造,導致城市“千城一面”問題的出現,承載著城市記憶傳承和地域文化保護功能的城市文化空間面臨著被割裂、被破壞的危機,城市逐漸“失憶”,在遺忘的海洋漸行漸遠。同時,城市中的人也會逐漸產生“陌生感”甚至“異鄉感”,喪失自我身份認同,從城市的“我者”成為“他者”。

記憶的“消逝”:城市發展的集體“文化病”

意大利學者羅西曾說,“城市是人們集體記憶的場所及載體”。一些城市在更新中盲目采取拙劣的“克隆術”,千城一面現象隨之出現:南方北方一個樣,大城小城一個樣,城里城外一個樣。

久而久之,城市逐漸患上集體失憶的“文化病癥”。城市失憶的現實表征主要表現在兩個方面:

一方面,是對物質性記憶的破壞。

一條老街、一座老房、一棵古樹……都是構成城市記憶的有力物證,訴說著城市過去的繁華。

然而,在舊城更新過程中,城市發展過于追求速度和效率,大拆大建的方式漠視了對城市原貌的保存。

于是,在推土機的轟鳴聲中,一座座的古老建筑被大肆摧毀、一片片傳統民居被夷為平地、一條條的特色街區被無情破壞……取而代之的是現代化工業打造的“新”城市,高聳的大廈、整齊的小區、寬闊的馬路,城市越來越“洋氣”,然而生活在其中的我們卻越來越困惑:附近消失了,城市也越來越陌生,一切和過去有關的東西,都消失在了現代性的大火之中。

另一方面,是對非物質化記憶的破壞。

糖人、老式爆米花、攪攪糖、麻糖......這些陪伴了我們整個童年的小零食,已逐漸銷聲匿跡,那份獨特的味蕾記憶也漸漸地淡去。

穿梭于大街小巷的市井小販的吆喝聲,俏皮又不失節奏感,形成了獨特的聲音記憶,而如今的街頭連是余音難尋了。

“蘿卜線兒,細又長。媽媽吃了洗衣裳,爸爸吃了上工廠,娃娃吃了上學堂……”“冰糕,五分六分七分……”“炒米糖開水……藕粉咯面茶……鹽茶雞蛋……”“買——白糖糕哦!”“冰糕~涼快~冰糕!”“香蕉、橘子、牛奶、豆沙冰糕!涼快!冰糕~”

還有一些傳統職業,如剃頭匠、修表匠、撿瓦匠,也逐漸消失了。

正是這些傳統技能和社會習俗構成了城市千姿百態的市井生活,也是城市中人們揮之不去的鄉愁,它們的消失,隔斷了城市的文脈,使城市變得更加疏離,城市中的人也愈發地喪失認同感。

因此,喚醒城市記憶,延續城市文脈,破解城市“集體失憶病癥”被提上了日程。

轟轟烈烈的城市記憶保護運動

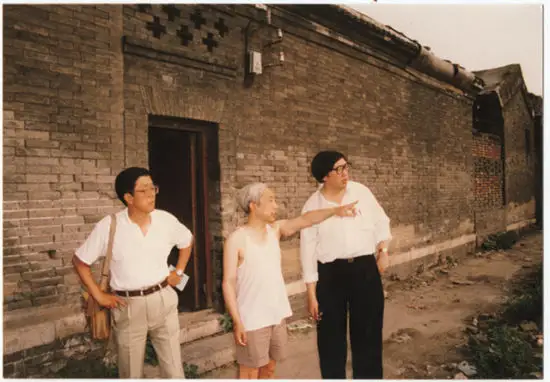

最開始倡導城市記憶保護的是知識分子。上世紀90年代,中國文聯副主席、天津作家馮驥才自費組建了一批專業團隊(包括歷史學者、考古學者、文物學者等)對天津街區展開了大規模地考察。隨后他又組織了百名攝影師進行系統記錄,三年時間共拍攝了3萬多張珍貴照片。

在此基礎上,馮驥才先生編輯出版了《天津老房子·舊城遺韻》《天津老房子·小洋樓風情》《天津老房子·東西南北》。在這一城市記憶搶救工程完成之時,馮驥才先生感慨道:“我終于將歷史消失前的一瞬,形象地鎖定為永久。”這一舉動也拉開了“城市記憶保護工程”的序幕。

自此,各地相繼開展了以保護城市記憶和文化遺產為目的的“城市記憶保護工程”,以檔案管理的方式進行城市記憶的保護。2002年,青島市檔案館開始實施“城市記憶工程”,通過攝像、照相等技術手段,記錄21世紀初期青島的城市面貌,率先形成了規模化的城市面貌檔案庫。武漢、廣州、上海、長沙、大連、濟南、重慶、遼寧等地緊隨其后。

另外,國家也愈發重視對城市記憶的保護。2013年,中央城鎮化工作會議明確指出“要傳承文化,發展有歷史記憶、地域特色、民族特點的美麗城鎮”。2015年,中央城市工作會議強調,城市工作要加強對城市風貌整體性、文脈延續性等方面的規劃管控,留住城市獨有的文化特色、建筑風格等“基因”,延續城市歷史文脈,保護好前人留下的文化遺產。2021年,住建部印發了《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》,《通知》強調要全力保留城市記憶,不隨意遷移、拆除歷史建筑和具有保護價值的老建筑,保留既有建筑,不破壞老城區傳統格局和街巷肌理,保持老城格局尺度,不破壞地形地貌,延續城市特色風貌。

總的來說,在這一階段的“城市記憶保護工程”是一種基于城市珍貴文本資料保存的檔案管理方式,主要是記錄過去,挽救了很多瀕臨消失的城市記憶,具有十分重要的意義。

然而,在城市的時間軸上,記憶是回不到的過去,記憶不僅僅是要保存“過去”,更要把“過去”帶到現在以及未來,也即是要根據當下的要求重構記憶,才不至于在現代性的文化荒蕪中陷入時間之傷。因此城市記憶由“檔案保存”走向了“活化傳承”。

城市記憶的活化傳承

從記憶的“檔案保護”到記憶的“活化傳承”,其實是從保護城市文化存量到激發城市文化增量的過程。 城市記憶活化不同于靜態的記錄性保護,而是注重在與人的互動中讓城市記憶回歸大眾生活,在現代重獲新生以及持續傳承的生命力,做到保護、傳承與利用并舉。在文旅發展背景下,城市記憶活化作為文旅建設的新興路徑,能夠喚醒城市記憶,提升受眾參與度,為文旅建設賦予深厚的文化底蘊、注入新鮮活力,實現長足發展。 在這里主要列舉三種城市記憶活化傳承的方式:

一是歷史街區、傳統風貌區中的城市記憶活化理念打造。

目前很多歷史街區、傳統風貌區在規劃重建中愈發地意識到文化才是內核,因而越來越多的項目會打出城市記憶活化的核心理念。

比如作為主城區28個傳統風貌街區中的5個試點先行區之一的重慶十八梯,則以“活化母城記憶”為核心,以“老重慶+真山城+新體驗”為吸引力,力爭重塑城市記憶,展現母城文化,提升城市形象,促進城市發展。 具體表現為:一是以人為主體,注重文旅項目與游客的鏈接互動,打造體驗經濟,通過人在城市中的活態體驗來再現城市記憶;二是喚醒城市記憶的相關物,把承載著記憶的懷舊物品融入游覽過程,并挖掘物背后的象征性內涵;三是重構城市記憶場所,還原景觀風貌,復興場所精神;四是重現城市事件,在實景演繹業態中重溫母城記憶。

△來源:重慶十八梯傳統風貌區公眾號

再比如海口騎樓老街在推進街區改造時,堅持修舊如舊的原則,探索出“老街改造+”帶動城市連片更新的新路徑。首先,騎樓老街摒棄大拆大建的粗暴方式,將傳統建筑、街區風貌盡可能地原汁原味保存下來,以延續城市記憶。其次,活化利用歷史建筑,并合理保留了特色商鋪,豐富老街業態。最后,合理發展休閑旅游,增加市民收入,促進長遠發展。

二是工業遺產中的城市記憶活化利用。

工業遺產作為城市近現代化過程中的重要見證與遺存,既是城市特有的一種文化景觀,也是城市記憶的容器,承載著城市的集體記憶,活化保護城市工業遺產能夠喚醒城市記憶,塑造文化認同,增強人們的認同感和歸屬感。

以重慶工業博物館的記憶活化利用為例。重慶工業博物館有六大展廳,各個展廳分別對應一個主題,敘述不一樣的工業故事,從而一步步喚醒與強化人們的城市記憶。序廳是重慶工業遺產故事敘述的“楔子”,記錄了重慶工業發展的四個階段,以激活重慶工業的“百年風華”,一代人的集體記憶由此開啟;抗戰—工業大后方廳講述的是亂世之下重慶工業堅韌不拔的故事,這是一段悲愴的記憶;三線—工業基地廳講述的是三線時期工業建設的故事,這是一段輝煌的記憶;改革—工業轉型廳講述的是重慶工業遺產轉型發展的故事,這是一段探索的記憶;未來—工業展望廳著力于裝點未來,立足于戰略性新興產業,這是一段指向未來、充滿希望的記憶。

再如成都成華區八里莊工業遺址片區則是按照“留改建”原則活化利用老廠房的成功模式。首先,建立工業遺產分級保護體系,由政府牽頭保護重點建筑。其次,保留、恢復工業遺產歷史風貌,延續特色工業記憶,將工業記憶融入周邊城市生活場景。最后,根植于工業記憶文化土壤,深耕內容,塑造品牌,發展文創產業,構建“創作孵化 + 拍攝制作 + 教育培訓 + 運營推廣 + 文旅體驗”的全產業鏈。

三是以公共藝術為載體的城市記憶活化傳承。

公共藝術是有效傳播城市記憶以及增強城市文化認同的“第三種”力量,其物化形象打開了城市記憶的活化傳承之門。

比如長春則將其積淀深厚的歷史文化記憶濃縮在了一個個地下“藝術宮殿”。繁榮路站的冰雪記憶、解放大路站的童年記憶、一匡街站的工業記憶、慶豐路站的汽車記憶、北環城路站的生活記憶、東盛大街站的二道回憶......均以藝術為媒介,喚醒城市記憶,延續城市文脈,傳播城市形象。

綜上,在當代語境下,城市記憶的活化傳承已取得了一定成效,但也需要注意以下幾點: 1、記憶的活化也要把握“度”的問題:保護一定是排在首位的,而后才是合理的利用,不能過度開發利用,擠占記憶生存空間。 2、記憶的活化不能空有口號而缺乏實質的文化內容,披著記憶外衣行商業之實注定要被公眾所唾棄。 3、記憶的活化離不開人的體驗,要堅持“以人為本”的思想,打造詩意的、理想的棲居之城。

結語

塞爾維亞建筑師兼藝術家波格·波格丹諾維奇曾把城市定義為“收藏記憶的倉庫”,城市的每一寸肌理、每一方土地、每一座建筑、每一條街道、每一片城市空間都留存著記憶的痕跡。城市作為記憶的場所,是人們情感的集中表達和精神寄托,集中體現為懷舊感和鄉愁。城市要有“過去”,才不會遺失在現代性的海洋;城市中的人要有“過去”,才能尋找鄉愁,找到生活的意義,回歸精神家園。

參考文章:

《對“城市記憶工程”的考察和思考》《“城市記憶工程”如何保護城市記憶》《海口騎樓:活化百年老街 留住城市記憶》《長春的“地下世界”,美到“犯規”!》《歷史文化名城是怎么留下記憶記住鄉愁的?》

話題互動 您對城市記憶的活化傳承有何看法?歡迎在留言區發表您的觀點