文|財經新知Pro 王思原

編輯|伊 頁

“華為nova連發了4款5G手機?”

“這個nova怎么沒有鴻蒙系統?”

“nova怎么也沒了華為的logo?”

最近,Hi nova算是火了。

從最開始頗具“山寨”風味的名字,再到與nova十分類似的產品設計以及整體配置,還有短時間連續發布4款帶有5G功能的手機,Hi nova成功吸引了不少消費者。

但幾乎每個Hi nova的關注者都會發出上述疑惑。

的確,以華為目前的情況,一款帶有5G功能的手機都不可能造出,更別談連續發布4款。所以Hi nova的出現很難不讓人浮想聯翩。

自2020年底華為出售有榮耀后,外界對華為手機業務的議論達到高潮,P系列、M系列以及nova系列何去何從也成了被熱議的問題。

而Hi nova則揭開了nova系列未來發展的面紗。

01尋家

華為分離nova的計劃,早有端倪。

去年9月,知名數碼博主“菊廠影業Fans”發布一條微博稱,“Hi nova 5G 智選 即將上市”,揭開了這個謎團。

受到制裁和缺芯潮的影響,華為手機業務舉步維艱,在將榮耀完全打包出售后,nova系列被分離也成了業內共識。

而就在爆料后不久,一個名為“Hi nova”的企業賬號引起市場關注。該微博賬號認證公司并非華為,而是中郵通信設備有限公司。

據企查查顯示,中郵通信由中國郵電器材集團百分百持股,后者不僅是國內最大的手機分銷商之一,也在收購榮耀的主體公司中占股達21.79%,是名副其實的榮耀第三大股東。

有了這層關系,再加上Hi nova這個商標,就不難看出,華為的nova業務大概率是貼牌給了中郵通信。

去年11月,彭博社發布的消息也證實了這一猜測。消息顯示,華為正在考慮將智慧手機設計技術授權給中國郵電器材集團 (PTAC) 內的一個部門Xnova。

此外,從目前Hi nova發布以及準備上市的幾款機型來看,基本也可以斷定nova采用的是與中郵通信合作的方式,中郵通信負責做品牌,華為在背后提供技術支撐。

因為無論是已經發布的Hi nova9、9Pro、9SE,還是即將發布的9Z,從設計到配置,都是“套殼”華為此前已上市的機型;并且在華為內部,nova只是以系列形式存在,研發、設計、供應鏈等均屬于華為品牌研發團隊,不像榮耀是獨立的子品牌,除了與華為有一些共享技術外,其他均為獨立運作。

這也意味著,如果nova想像榮耀那樣成為獨立品牌,那么就需要搭建出一個完整的團隊。所以即便華為以及中郵通信還未公布具體合作細則,但nova成為中郵通信的貼牌代工品牌,已經成為業內主流共識。

其實與第三方廠商合作開展手機業務,對于華為來說已是常態,不過這并不意味華為在挑選合作方時沒有要求。

與第三方合作,一方面是為了注入資金,但在條件允許的情況下華為也想最大限度保護原手機的設計運營團隊和品牌價值。

品牌剝離雖然成為華為度過危機的主要手段,但與合作方形成雙贏也是華為所看重的,尤其是nova品牌。

因為對于華為來說,nova的重要性是雷鳥、麥芒等這些合作品牌所難于比擬的。在一定程度上,nova是華為P、M系列的護城河,在內部定位次于兩大高端系列,并且主打年輕市場也帶來不俗的銷量。

nova作為一個線下品牌,最需要的就是渠道,所以華為在出售nova時勢必會考慮買家的線下渠道能力。

而中郵通信除了跟榮耀存在千絲萬縷的關系之外,此前也是華為nova系列的國代,靠華為的返利進行盈利,渠道方面的能力毋庸置疑。

并且由于此前與華為的關系,中郵通信很難接到小米、OV、蘋果等其他手機廠商的資源,在華為手機業務落寞后,中郵通信無法售賣華為產品,導致其出現虧空,但作為國企,想要進行人員變動也不簡單,為了盈利,有一段時間一些省份的中郵渠道甚至轉行做起電子煙、茶葉的售賣生意。

一方是需要最大限度保護原nova團隊的華為,另一方是正愁找不到生意可做的中郵通信,雖然雙方還未官宣相關事宜,但Hi nova的出現,也算間接證實了兩家企業在某些方面達成了一致。

02換皮

目前Hi nova發布的幾款機型,與華為的關系還體現在“智選”二字。

自去年開始,華為手機部門一方面加大對產業鏈的投入,另一方面也在和運營商、第三方廠商合作,盡可能將芯片影響降到最低。

通過與三大運營商或者其他品牌合作,手機上不再出現華為Logo,華為僅提供技術支持。其實,在早先的國內手機市場,很大一部分都是運營商定制機,手機上是電信運營商的Logo。

這些與第三方廠商合作推出的“套殼”品牌,由于不受制裁影響,合作方可以獲得高通等企業的芯片供應,然后手機的研發、系統等都由華為完成,例如麥芒、暢想等,這些品牌也均被納入華為智選行列,上架華為商城,Hi nova也是如此。

但Hi nova與真正的nova也有本質區別:

首先在處理器上,由于脫離了華為,Hi nova幾款機型搭載的均是高通驍龍所提供的5G芯片,而nova系列搭載的則是高通同樣型號的4G芯片。

5G雖然已是現在智能手機的標配,但經過幾年落地,市場并未給到消費者一個必須使用5G的理由,在日常使用過程中5G與4G也沒有太大差別。

像微信、淘寶、京東等一些文字、圖片偏多的手機App,使用時對網速要求并不高;另外通過與多位主播交流發現,即便是在抖音、快手等視頻平臺進行直播,10M網速也足以滿足;而根據電信運營商給出的數據,4G日常網速普遍可以達到百兆水平。

相反,高昂的5G套餐費用,也使大多普通消費者對5G無好感。而nova用戶本身就偏下沉市場且多為年輕群體,在5G體驗與4G無差的情況下,售價、通信套餐更貴的“5G版nova”并不算一個好選擇。

其次,由于此前多家與華為關系較近的企業被列入制裁名單中,導致被拆分出來的華為手機品牌不使用鴻蒙系統已經成為共識,Hi nova已經發售的幾款機型也沒有使用最新的鴻蒙系統,而是采用基于安卓定制的EMUI系統。

在國內手機市場發展來到瓶頸后,性能過剩導致一部手機使用三五年成為常態,繁雜的換機步驟也逐漸磨平了消費者的換機欲望,直到鴻蒙系統的出現,才掀起一絲浪花。

無論是官方宣傳預熱,還是媒體實際評測,都向外界傳遞出鴻蒙系統非常流暢的信息;并且鴻蒙系統作為首個純國產操作系統,也得到不少消費者支持,市場上的換機欲望重新顯露。

此前鳳凰網科技也發布調查“你會因為鴻蒙系統買華為產品嗎?”,調查結果顯示,26萬余人進行了投票選擇,其中22萬余人選擇會考慮,很心動,占調查比例84%。

對新系統的新鮮感加上優秀的適配能力,鴻蒙系統成了華為留住老用戶甚至開拓新用戶的“殺招”,然而缺少這個“殺招”的Hi nova勢必會損失很大一部分消費者。「財經新知」詢問多個城市線下相關銷售人員時,也證實了這一點。

“幾乎每個顧客都會問到鴻蒙系統,如果說暫時未搭載的話,他們對這款手機的興趣就會大大降低。10個中大概有8個顧客會扭頭就走。”

值得一提的是,「財經新知」在與銷售人員的交流中得知,沒有華為logo也是消費者不愿為之買單的一大原因。微博上也有部分網友表示,“買回來后發現沒有華為logo,直接選擇了退貨。”

華為nova在沉寂的這一段時間里,小米OV三家的對標產品已經將其市場份額瓜分干凈,在沒有鴻蒙系統以及華為logo的加持下,Hi nova想要打動消費者并不容易。

不過對于Hi nova,中郵通信一直抱有較大期許。

03押注

2021年11月4日,被認為是5G版華為nova 8 Pro的鼎橋N8 Pro開啟預售。但鼎橋似乎還未做好準備,不到半個月的時間,N8 Pro就被匆匆下架。

與鼎橋N8 Pro的迅速發布又退場不同,中郵通信對Hi nova的準備更為充分,微博預熱、發布會、官方旗艦店等動作一應俱全。這些待遇也從未出現在華為其他的麥芒、雷鳥等合作品牌上。可見中郵通信的用心。

不過做手機是一個綜合實力的體現。中郵通信的線下渠道能力毋庸置疑,只是除了渠道外,市場推廣,品牌口碑,利潤,售后等都是需要解決的問題。

首先在市場推廣、品牌搭建方面,沒有華為logo加持,Hinova在線下推廣避免不了被當作山寨機的尷尬;線下一線銷售人員為了短期業績,可能也會出現隱瞞事實的情況,對品牌口碑造成損害。

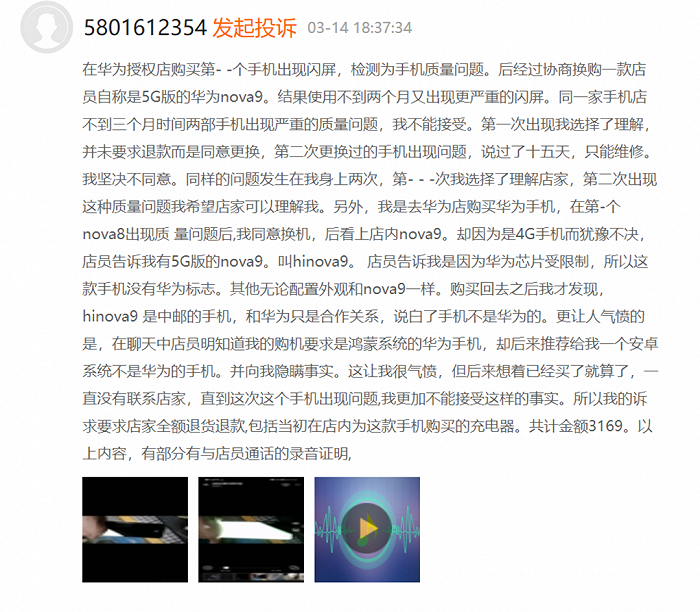

根據微博網友的反饋,目前華為線下門店存在將“Hi nova”和“nova”混淆的問題已非個例,很多店員在推薦Hi nova手機時會表示“只有商標不是華為,其他都屬于華為”,全然無視兩者在售后服務、軟件更新方面存在的差異。

黑貓投訴上也有許多關于華為授權店隱瞞事實,向消費者推薦Hi nova而遭到的投訴。

其次,售后方面中郵通信也并未做好準備。據悉,Hi nova在售賣時宣稱售后由華為提供,但實際情況卻是只有少數華為服務店才有進行售后服務的授權,很多時候出了問題只能返廠進行維修。

另外,Hi nova官方提供的售后電話也與華為毫無干系,「財經新知」在撥打詢問后也證實了Hi nova有自己獨立售后這一問題。

更有甚者,消費保上有網友表示自己在進行售后時,出現華為售后將皮球踢給Hinova售后,但其不做處理的情況。

最后,中郵通信如果想將Hinova做成第二個榮耀,不得不面對行業競爭上的壓力。

目前國內的手機格局基本穩定,蘋果、小米OV、榮耀基本占據了90%的市場份額,如果沒有華為的加持,Hinova想要打出一片天地并不容易,三星遲遲無法拿回在國內市場的份額就是很好的例子。

對于中郵通信來說,拿到nova這張好牌是機遇更是挑戰。如何在減少對華為依賴的情況下,獲得市場認可,是其接下來需要思考的問題。