文|路由社 李亦萌

在中國汽車行業,初來乍到的余承東,似乎是又一個自帶高光的男人。

最近一次接受采訪中,他不過借助只言片語,告訴公眾為了夢想自己有多拼,就順帶上了一次熱搜。

而這距離他上一次因發下“一年內干翻特斯拉”的宏愿而登上熱搜,只過去了60天。

毫無意外。再登熱搜的余承東又一次在互聯網世界里,被押上了百年汽車工業的“被告席”。

頗具喜劇性的一幕是:坐在“控方席”上的行業傳統價值捍衛者們,期待著對他開展一場以噤聲為目的的“審判”;而篤信新時代已然降臨的行業變革推動者們,則不遺余力地為其施以“辯護”。

作為全球最大的汽車市場,中國去年全年的汽車類消費品零售總額達到了43,787億元。

然而,當前輿論給人的印象是:一個產銷規模如此龐大的行業,似乎尚未真正接納余承東, 和他背后站著的華為。

余承東到底懂不懂車?

今年53歲的余承東在過去30年里,始終服務華為。

在很大程度上,他的際遇也與這家從通訊行業發家的民營企業休戚與共。

余承東到底懂不懂車?

在很多人的眼中,對于高調進入汽車行業的華為來說,這個問題變得尤為重要。

正因如此,從出任華為智能汽車解決方案BU首席執行官起,余承東在過去近一年的時間里,積極打造著一個“懂車”的人設。

從捷達王2.3升五氣閥,到本田雅閣2.3升最高配,再到Chris Bangle設計的寶馬530i和保時捷,余承東在20分鐘的采訪視頻中,用了相當多的時間,來例數自己曾經擁有的車。

時不時地,他還就可能影響汽車性能的因素給出自己的判斷。

例如,長軸距會影響駕駛感受、使用全鋁底盤將減輕簧下質量、偏軟的底盤調校不利于長波路面上的余振消除……

余承東的這些表述和努力,或許可被看作,他在為華為進入汽車行業謀求某種正當性。或者說,他希望為這家科技企業的“造車”身份,帶來“合法性”。

當然,僅從上述這些線索,很難判斷余承東到底懂不懂車,或者有多懂車——盡管他本人本科畢業于與汽車制造有著強關聯的自動控制系,是個標準的理工男。

但可以肯定的是,余承東對汽車制造行業的認知并不完備。

“30萬輛很難,全球汽車行業缺少芯片,30萬輛根本做不到,因為供應不出來。一開始,我是給大家提了個比較高的目標,剛進入這個領域也不知道整個行業缺芯缺到這個程度。”在談及2022年年銷30萬輛新車的目標時,余承東說,“第一年如果能搞一二十萬臺都已經算是很奇跡了。”

看起來,這似乎是他在確定銷售目標難以實現后無奈的攤牌,也像是旨在緊急挽尊的找補。

無論如何,原本單價為10元、20元的芯片被炒到2500元的現實,以及賽力斯重慶兩江智慧工廠每年10萬臺的設計產能上限,都讓余承東不得不接受一個事實:汽車制造行業有其必須遵循的客觀規律。

全球車企高管集體誤判?

這種現實,似乎也和全球相當一部分車企高管的判斷產生了沖突。

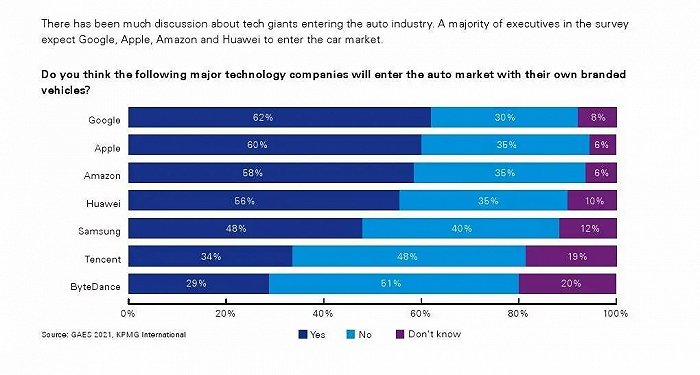

“技術和汽車行業正在融合,形成了新的聯盟和新的玩家。初創公司正在籌集數十億美元。高管們相信,谷歌、蘋果、亞馬遜和華為等科技公司將進入該市場。”畢馬威在其2021全球汽車高管調查報告《新技術和新進入者》章節中寫道。

畢馬威全球汽車高管調查報告顯示,2021年,10.7%的汽車行業高管相信,華為會在未來的自動駕駛領域占據領導地位。這一數字僅次于特斯拉(29.6%)。其中,甚至有56%的高管至今依然相信,華為最終將基于自有品牌,推出汽車產品。

在1,118名受訪對象中,120名車企高管認為,華為將在自動駕駛領域占據領導地位

認為華為將用自有品牌推出產品的車企高管比例高達56%

這些看好華為的汽車行業高管,并非都來自中國。在歐洲車企高管們的眼中,華為在自動駕駛領域取得成功的可能性排名第三,僅次于特斯拉和Waymo。

那么,這些掌握著行業話語權的車企高管,是否集體出現了誤判?

答案顯然是否定的。

對華為在汽車行業的前景做出預判的同時,這些車企高管們還毫不吝惜地用各類定語和狀語,為其成功框定了范圍。

“這個行業處于變革時代,過去是機械工業時代,底盤發動機變速箱,這三個是核心要素。今天這個時代,三大件不是核心要素。因為底盤越來越標準化,過去傳統的機械部分被電池、電機、電控、電源管理所取代,車上的智能化是差異化的核心。”余承東無疑也意識到了這一點。

在采訪中,他始終強調華為將利用自身長處,基于汽車電氣化、智能化向消費者提供不同以往的汽車消費體驗。

“手機和汽車有很多共性的地方。第一,它們都是消費品,擁有體驗、質量和品牌這三個要素。在給產品找問題的beta用戶群里,我是提問很踴躍的人之一。我不讓司機開車,我自己開,因為我要用,我要找問題。”余承東嘗試將華為在手機方面所取得的成功平移到汽車業務中。

在他眼里,汽車終將成為一件科技產品。因此,他不介意承認華為在汽車機械部分存在的短板,也不介意承認,是汽車行業所發生的改變,恰好“撞到”了華為擁有優勢的地方。

從一直以來對“不造車”的堅持來看,華為很清楚自身的弱項所在,并嘗試改變公眾對行業門檻的認知:在過去100多年中,傳統汽車企業在汽車機械部分積累的知識,為這個行業樹立起了一道用以區分門內、門外的壁壘。而在未來,所謂汽車行業的“門外漢”,或將轉而被用來指代那些無法為用戶帶來良好智能互聯體驗的行業參與者。

從底層邏輯上來說,這種推進認知轉變的努力,與余承東當前積極打造懂車人設、消除外界對華為的質疑的努力是一致的。換而言之,華為在汽車業務方面的發展規劃,與其步步為營的運營實踐之間,并不存在根本矛盾。

從余承東,到孟晚舟

問題出在余承東,或者說,華為在汽車行業內的仍然模糊的身份。

此前,多次明確了“不造車”原則的華為,志在以“增量部件供應商”的身份,幫助車企合作伙伴造好車。

如果根據既定規劃按部就班向前推進,華為在汽車領域的探索之旅,或許會和任何一家Tier 1供應商一樣保持低調,也大概率不會飽受爭議。

然而,單純供應商的身份,裝不下華為在汽車領域的野心和遠景。

按照此前與金康賽力斯方面確立的合作模式,除了與汽車制造商聯合定義和開發產品外,華為還基于其全棧解決方案,承擔起新車銷售任務——這一點,通過余承東在采訪視頻中對問界M5的大力推介和營銷推廣,得到了證明。

目前,華為的確不造車,但他們賣車。而馬斯克則通過其經歷一再證明,一位不能制造話題的頂流,當不了一名好銷售。

在這種身份設定和實際需求下,揚言“要做世界第一”也好,提出“一年干翻特斯拉”也好,都是余承東在盡到一個銷售的本份。

未來,隨著對汽車行業整個產業鏈的介入不斷加深,華為在與車企的合作過程中,其身份無疑還將發生更大的變化。

4月初,華為首席財務官孟晚舟在歸國不久后,升任華為副董事長、輪值董事長,事實上成了華為內部擁有最高權力的決策者之一。

盡管,年齡上她與余承東僅差3歲,但是,這位70后的女性企業領導者,在性別、職業經歷、專業背景方面的差異,或將在孟晚舟正式履行輪值董事長這一職責之后,驅動她在下一階段為華為極為看重的汽車業務,帶來更深遠的影響、更大的想象空間。

就在3月底舉行的華為2021年度報告發布會上,身為華為CFO的孟晚舟發布了公司一系列經營數據,其中,2021年,華為繼續加大研發投入,達到1427億元人民幣,占全年收入的22.4%,創歷史新高。

一種可以預見的可能性是,華為將充分依托自己不斷加碼的研發投入和研發能力,借助在高壓碳化硅化合物半導體、人工智能處理器、算法、算力等領域的優勢,充分挖掘智能汽車的潛能,進一步成為未來移動出行領域的標準制定者。

在此過程中,華為汽車行業的話語權,隨之也將有更大的提升空間。 .

當然,擺在華為面前的,還有一個較為關鍵的問題:如何快速適應這種行業身份的轉換,從而準確把握行業變革的時機。

余承東在采訪中闡述力爭第一的拼搏精神時,用兒時打架的經驗作為案例來做說明。

“我從打架總結出一個規律,拼搏精神很重要。大孩子欺負我們,只要我們團隊敢戰斗,打的滿臉是血,起來繼續戰斗,最后打到他們聞風喪膽。”他說。

然而,與親身下場參與“斗毆”不同的是,華為眼下選擇用“不造車”的方式進入汽車行業,相當于在一定程度上,把自身的安全、聲譽交給了合作伙伴。

如此一來,對合作伙伴的選擇就顯得非常重要。

在華為目前公布的4家合作方中,除與小康股份之間的合作,衍生出賽力斯SF5和問界M5兩款影響力尚未達到預期的產品外,其余3家企業至今仍未給出足以證明華為實力的成果。

這也將在很大程度上,令華為的合作范圍受到局限——在現階段,類似大眾汽車、豐田汽車、上汽集團這樣的強勢汽車制造商,即便有心與其展開合作,也需要更長時間的觀察和等待。

而在此過程中,各家車企均在智能技術領域,或建立了自研能力,或形成了供應鏈布局。 時間,或者說時機,對華為的下一步至關重要。

寫在最后

在解釋為何選擇小康作為合作伙伴時,余承東直言:“這家公司是個民企,拼搏精神很足,加班加點玩命干,跟早期的華為很像。”

按照他的說法,同樣的拼搏精神驅使他對團隊提出了“爭當世界第一”、“年銷30萬臺”的較高目標。

可是,華為雖然目前仍然保持著100%的民營企業身份,但在業務規模上,已不可與當年那家深圳的創業小公司同日而語。

時移世異,當初靠創業激情驅動的管理手段,或許也應該被更為科學的方式所取代。

管理學之父彼得·德魯克曾在其重要著作《管理實踐》里,針對目標管理提出“SMART”原則。其中,“可達成”( Achievable)被視作一項重要指標——階段性可見的成果,無疑將激勵項目參與者達到更好的工作績效。

反過來,公眾也需要給華為足夠的時間。一方面,它需要時間去證明才干與想象力的匹配度;另一方面也需要時間,探明自身能力的邊界。 從這家企業迄今為止在汽車行業的一系列動作來看,華為從沒打算令自己置身于傳統汽車制造的對立面。他們只是希望借助已然到來的行業變革,憑借在科技行業的技術積累和運營經驗,從為傳統汽車提供價值“增量”,逐步走到對新汽車的重新定義和打造。

這一次,余承東與車評人之間的深入交互,只不過是其中一環而已。

從谷歌到特斯拉,從小米到百度,從科技界奔襲而來的汽車行業新玩家們,時常發出一些看似危言聳聽的言論。但真正令汽車行業現有玩家們感到不安的,或許并不是這些擺脫了傳統規則羈絆的“野蠻人”,而是百年汽車工業正在經歷的多重挑戰,以及,隨之而來的不斷崩壞、喪失話語權的可能。